One Point Interview 2019-2018

2019.10

難しいことをわかりやすく、

相続から空き家問題も解決

空室問題は賃貸オーナーの悩みのタネですが、空き家問題も大きな社会問題となっています。老後を考える「終活」においても、自分の持ち家が将来空き家になって子供らに負担をかけない配慮も必要です。中国・四国エリアで相続や事業承継のコンサルタントとして活躍する升田良太郎氏は、依頼者の今とこれからの住まいの問題の解決にも関わっています。

R・F マネージメント株式会社 代表取締役

セミナー講師 升田 良太郎 氏

生前の相続対策の必要性に注力

―― 相続・事業承継のコンサルタントになったきっかけから教えてください。

升田 もう8年前のことですが、私のファイナンシャルプランナーとしてのクライアントで公私ともにとてもよくしていただいていた経営者様が、2人たて続けに亡くなられました。残された奥様や息子様たちが、事業承継や相続の問題で大変な状況になったのを目の当たりにした中、当時の私はその分野の知識経験が浅く、お役に立つことができず、悔しい思いをした経験があったからです。それから生前の相続対策の必要性に注力し、後に相続対策セミナーを展開いたしました。

―― 升田さんの相続セミナーは、住宅設備機器メーカーのショールームでも開催されていると伺いました。

升田 岡山でのセミナーですね。住宅設備機器メーカーのタカラスタンダード岡山さんが主催する同社イベントやショールームでのセミナーの講師をしています。

ショールームには事業者様から紹介を受けたお客様が来場され見積もりをします。でも、予算面での心配から発注をためらうお客様も少なくありません。そこで、リフォームユーザー様向けの「住宅ローン借換え差額で実質0円リフォーム提案」「住宅リフォームと一緒に家計のリフォームしませんか」という個別相談やセミナーなどを行うことでお客様の予算面の心配をなくし、結果として事業者様のご支援もしようという趣旨で行っているものです。

また、同社とお取引のある事業者様向けには、「相続・事業承継セミナー」も行っています。

依頼者視点の専門家とのネットワーク

―― リフォームから相続の話につながるわけですか。

升田 直接そうなるわけではありません。けれども、バリアフリーリフォームなどを手掛ける事業者様の中には、お客様向けに老後の暮らしの安心をテーマとした取り組みをされているところもあります。私も、やはりタカラさんの取引

先で地域密着のリフォーム会社が主催するセミナーに招かれ、そこで個別相談を受けた方の相続のお手伝いをさせていただいたこともあります。地域で一人暮らしの方や空き家が増えていることから、地元の町内会の方からの要望もあって開かれたセミナーでした。

私が相談を受けた方のお宅も、相続の手続きのほか、亡くなったお母様が住んでいた家が空き家となってしまい、その処分もお手伝いしました。修繕費や維持費のことを考えると、処分せざるを得ない。お話を伺い私が現地を見に行くと、敷地内に近所の人のクルマが勝手に停められているなど、空き家のままというのは問題が多いと実感しました。

―― 相続だけでなく、不動産の処分までサポートするのですか。

升田 もちろん私一人が全部やるわけではありません。相続申告に関わることはパートナーの税理士法人と相談しますし、不動産も信頼できる地元業者にお願いします。前述の空き家の処分では思いのほか早く、しかも希望額で売却できました。

事業承継や相続対策は非常に難解ですが、私は常にお客様視点でわかりやすく解説することに努めています。パートナーの税理士も、専門用語はなるべく使わずに、依頼者にある程度の税のしくみを理解していただくことから始めるなど、私の考え方に賛同いただいた方にお願いしています。私たちの仕事はネットワークが大切ですが、ただ専門分野に強いだけでなく、依頼者に寄り添って問題解決に向けて一緒に考えてくれる専門家とどれだけ連携できるかが大切だと思います。

R・F マネージメント株式会社

主な事業内容は、個人向け相続相談業務、生命保険の相談業務、中小法人向け企業財務体質改善の相談、セミナー講師業務など。

〒700-0804

岡山県岡山市北区中井町1-5-31-101

TEL/FAX:086-238-9886

携帯:090-7779-9943

HP:http://fp-rfm.com

E-mail:info@fp-rfm.com

(一社)相続・事業承継コンサルティング協会 会員

2018年 優秀講師賞

2019年 優秀コンサルタント賞(相続部門)受賞

2019.07

依頼者に“寄り添う”

相続の専門家を輩出していく

2015年の相続税の改正や2018年の事業承継税制の改正、そして2019年の相続に関する民法改正と、相続や事業承継に関する制度改正が続いています。相続をテーマとした書籍や雑誌企画も数多く出され、また相続セミナーも盛況です。

一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会 代表理事

株式会社キーストーンFPコンサルタンツ 代表取締役

石野 毅 氏

対策や問題解決のナビゲーター

―― 相続問題の相談というと税理士や弁護士といった専門家が思い浮かびますが、他にどのような専門家がいますか。

石野 相続の相談で最初に思い浮かべるのは、そういった“士業”の先生ですね。税務に関することは税理士、遺言や信託、後見制度、遺産分割協議、登記や名義変更などの法務に関することは司法書士や行政書士、係争事案になってくると弁護士というように、相談の内容によってその窓口が変わります。

賃貸住宅など事業用の不動産をお持ちの方であれば、その価値を評価する不動産鑑定士なども必要ですし、士業以外の不動産のプロの調査や助言が必要な場合があります。株式や保険、さらには美術品など、財産評価や税金対策ではそれぞれの分野のプロの力も必要でしょう。こうした専門家、窓口を探すのはとても大変ですし、そもそもご自身の相続問題ではどのような専門家が必要なのか、すぐにわかる方も少ないと思います。

―― いざ自分の家の相続案件となると、やはり誰かに相談しなければ対策や問題解決は難しい。でも、誰に相談すべきかわからない人や、身近に専門家がいないという人は、とても多いのではないでしょうか。

石野 そうした方のために、相続の対策や問題解決のために、まずどのような対処が必要かを整理し、最善の道を進むための案内人となるコンサルタント……私たちは戦略ナビゲーターと呼んでいますが……それを養成しているのが私ども相続・事業承継コンサルティング協会です。

この協会は、もともとライフプランナーとしてお客様の資産形成や生涯設計のお手伝いをしていた私が、お客様の人生の集大成ともいえる相続の対策で評価され喜んでいただいた事例を仲間と共有するために開いた勉強会や講座がスタートです。

相続対策を考えるうえでとても重要なことは、現状把握と将来設計です。個人の相続の場合は、遺すべき資産状況の把握と老後の終活を含めたこれからのライフプランニングの検討が必要となります。さらに、その対策検討に有効なのが、生前贈与や生命保険、不動産の活用などです。それぞれにまつわる専門の知識も駆使して、相談依頼者サイドに立ったコンサルティングを全方位に行えることが、相続コンサルタントの理想像となります。

依頼者目線の相続コンサルタントを育成

―― 相続コンサルタントは不動産の活用や処分、税金問題などのすべてを引き受けるということですか。

石野 いいえ、全部を一人がやるということではありません。私どもの協会には、弁護士や税理士、司法書士など士業のパートナーもいますが、メンバーの多くは、生命保険・金融・不動産の業界で実績がある士業以外の専門家です。協会では彼らに、相続についての知識を身につけさせ、情報を与えることで戦略ナビゲーターたる相続コンサルタントにしていきます。相続に関することを全方位に行えると申しましたが、それは、士業も含めた最適な専門家に、依頼者の代理人として問題解決を依頼したり、進捗を管理し、評価することも含みます。最適な専門家を組み合わせる作業は、会員同士の協業や会員と協会のネットワークにより行うことができます。

相続問題について、士業の方はとかく自身の専門分野だけで判断し解決をはかりがちです。専門的には正しい判断、対処であっても、「素人は黙っていろ」という姿勢はいただけません。そんなつもりはなくても、専門用語を使って事務的に対処してしまうと、依頼者の心にはわだかまりのようなものが残るものです。依頼者が抱える問題について、感情面も含めて“寄り添う”専門家が必要だと思ったことが、私がこの協会を立ち上げた大きな理由です。依頼者の目線で、依頼者と一緒に最も満足できる対策や解決策は何かを考える人、それが私たちがめざす相続コンサルタントの姿です。

協会のメンバーは全国各地にいますし、協会を軸に常に情報交換をしています。お気軽にご相談いただければと思います。

一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会

2014年に石野氏が主宰する相続資産コンサルタント養成講座が開講。2016年、一般社団法人相続資産コンサルタント協会として設立。2017年、現協会名に改称。

TEL:03-6277-4734

E-mail:support@souzokujigyoushoukei-c.com

株式会社キーストーンFP コンサルタンツ

大阪オフィス

大阪府大阪市北区豊崎3-9-7 いずみビル5F

TEL:06-4802-1139 FAX:06-4802-1141

東京オフィス

〒108-0074

東京都港区高輪3-23-17品川センタービルディング7F

TEL:03-6277-4739 FAX:03-6459-3039

2009年2月、FP事務所として創立。現在は、ファイナンシャルサービスを総合的に提供する企業グループとして大阪と東京を拠点に展開している。

2019.04

相続の意外な盲点 コレクションの財産評価

専門家のネットワークを活用しよう

アパート・マンションを所有する資産家の中には、美術品や骨董品を収集している方も少なくありません。相続にあたり、その評価や分配をめぐって思わぬトラブルが生じることは意外と知られていません。相続コンサルタントとして数多くの案件を手掛けている小林諭氏に、相続の“意外な盲点”とも言えるコレクションの財産評価や相続対策について伺いました。

一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会 理事

株式会社キーストーンFPコンサルタンツ 取締役

小林 諭 氏

価値がわからないからもめる

―― 美術品や骨董品が相続の意外な盲点だと聞きました。

小林 資産家の相続のご相談を多数受けていると、いろいろな場面に遭遇します。コレクションの問題も、その一つですね。相続対策の相談現場で、資産一覧表を作成しているとき、「こんなものがあるのですが…」と、何やら桐の箱に入ったものが恭しく出てくることがあります。なんだか高そうなものかとも思いますが、ご家族の誰もその価値がわからないということがあります。

現金や預貯金、株や不動産は比較的わかりやすく数値化できますが、こういうものはすぐには評価できません。価値がわからない、評価しにくいと、当事者間で疑心暗鬼が起き、争いが生じる。「故人が大切にしていたものだから形見に欲しい」と言ったら、「それが高いものだと知っているから欲しがっているのだろう」と勘ぐられた、とか。価値がわからないから、そういう感情の行き違いが生じるのですね。

美術品や骨董品、絵画や陶芸など、故人が収集されたものの価値をどう判断するかですが、まず、近・現代の絵画などの美術品は鑑定を通したものでないと本物とは認められません。鑑定書があれば、この作品が現在はいくらぐらいの価値があるかわかります。厄介なのは、古美術品です。これは鑑定書がありませんし、そもそも本物か本物ではないかもわからない。高く買ったものであっても本物ではない場合もありますし、本物ではない場合であっても高く流通するものもあるようです。古美術品に限らず、例えばブリキのおもちゃなどでも、コレクターがものすごい値段をつけるものもありますね。

コレクションへの家族の理解

―― 価値を知らずにいて、故人の死後、しばらくして価値がわかり売ってしまうということもあると思いますが。

小林 価値のあるコレクションは立派な相続財産であり、相続税の対象です。やはり相続時にしっかり財産として管理されるべきです。また、価値がわからぬまま価値のある美術品が処分されてしまえば、それはその家だけでなく社会的な損失です。

よくあるのは、故人のコレクションを家族がまったく知らない、あるいは関心がないということです。終活を考えるのであれば、ご自分が趣味で集めたものであっても、それなりの費用をかけて集めたものであれば、それらは一度、評価をして相続に関係するご家族にわかるようにしておくことが必要ですね。また、ご家族もご自身が興味のないモノであっても、その整理をお手伝いし評価を正しく知っておかねばなりませんね。

故人が大切にしていた遺品の価値は、値が高くつくかどうかだけで決まるわけではありませんが、相続税や遺産分割では、いくらするのかが大きな問題になるのです。

専門家のネットワークを活用

―― では、価値を知るにはどうすれば良いのですか。

小林 買った値段がいくらかも大事ですが、それが実際の価値かどうかはわかりません。買ったところがわかるなら、そこで再度評価してもらいましょう。鑑定や評価を行う業者もいますから、そこにお願いします。当然、信頼できる業者にお願いすべきですが、業者もものによって専門が違います。書画の評価ができるからといって、刀剣の評価も得意とは限りません。良い業者、良心的な業者は、自店のネットワークでそれぞれ専門の業者に評価を依頼しまとめてくれます。

専門という点で言うと、相続コンサルタントでもこうしたコレクションについて詳しいという人は稀でしょう。相続コンサルでは金融や保険、税務、不動産などさまざまな知識が必要ですが、ひとりがすべてを網羅するわけではなく、必要に応じて各専門家や専門機関に任せた上で、コンサルタントが取りまとめます。

私も相続案件を多数扱う中で、コレクションの評価についてのネットワークが必要になり、美術品の世界については日本でも有数の業者さんに評価をお願いしています。後々、税務調査があってもしっかりと説明できる評価を行えるところに依頼しているわけです。

コレクションの価値は、多くの場合、その時代の流行などで変動します。ですから、その評価は「相続時」よりも、その前の「相続対策時」にやっておかねばなりません。相場があるものであれば、不動産のように10年に1度程度の見直しをすることも必要でしょう。コレクターの方は、投機目的でなく純粋にそれが好きで集めておられる場合がほとんでしょう。でも、後々の相続トラブルを防ぐには、コレクションの価値についても「対策」をしておくべきです。

また、コレクションに限らず、相続対策はいろいろな面から考慮する必要があります。案件を数多く手がけた専門家のアドバイスを受けるようお勧めします。

株式会社キーストーンFP コンサルタンツ

http://www.kanameishi.com

大阪オフィス

大阪府大阪市北区豊崎3-9-7 いずみビル5F

TEL:06-4802-1139 FAX:06-4802-1141

東京オフィス

東京都港区高輪3丁目23-17 品川センタービルディング7F

TEL:03-6277-4739 FAX:03-6459-3039

2009年2月、FP事務所として創立。現在は、ファイナンシャルサービスを総合的に提供する企業グループとして大阪と東京を拠点に展開している。

2019.01

賃貸経営者に求められるマーケティングの視点

「北海道大家塾」の活動

大手ハウスメーカーのアパート建築営業や道内大手不動産会社での一棟売アパートの販売などで賃貸業界に関わり、その後自らもアパートオーナーとして賃貸経営を始めて独立。多くの専門家をパートナーにして賃貸オーナーへのアドバイスや支援実行を行うコンサルタント、原田哲也氏にお話を伺いました。

オーナーズビジョン株式会社 代表取締役

不動産実務検定北海道支部 支部長

北海道大家塾 塾長

原田 哲也 氏

大家さんに勉強する場を提供

―― まず、原田さんが主宰する「北海道大家塾」の活動内容と、それをはじめたきっかけについて教えてください。

原田 私は現在、「一般財団法人日本不動産コミュニティー(J-REC)」の北海道支部長として、大家さんに「賃貸事業」の知識をお伝えし、経営に活かしてもらうための活動を行っています。賃貸住宅経営は事業ですから、そのための基礎的な知識は最低限身につけていなければなりません。その賃貸経営のノウハウを12時間のカリキュラムで学校のように学べるのが、J-RECの不動産実務検定、通称「大家検定」です。

2010年に北海道で大家検定の講座を立ち上げて、たくさんの大家さんに来ていただきました。その卒業した受講生さんの定期的なフォローアップ勉強会が「北海道大家塾」のスタートです。1級、2級座学で基礎を学んでも賃貸経営の現場ではテキストにかかれていない様々なことが生じます。また北海道・札幌ならではの事象もありますから、具体的な問題について一緒に解決していく場として、会員制の「塾」にしました。隔月の開催で50回以上、延べ3,000名近くの方が受講しています。現時点での登録会員は、無料会員が約1,000名、有料会員が約150名です。

私は卒業後、大手ハウスメーカーに入社し、30歳まで戸建住宅の営業をやっていました。その後、先輩に誘われて賃貸住宅建築メーカーに転職し、札幌支店開設メンバーとして、いわゆる「アパマン業界」に入ったわけです。ここに数年いて、その後道内最大手の賃貸仲介会社から誘われ、その建築営業部門に移りました。

賃貸住宅の建築の分野にいて一生懸命仕事をしたのですが、会社側は建てることが目的ですから、お客様に賃貸経営の知識や情報を与えようとしません。昔自分が建てたアパートが空室だらけになっていること、建てた後のお客様が大変苦しんでいる様子を見て、これでいいのだろうかと思う日々でした。そのような中で、不動産コンサルタントの浦田健氏のことや大家検定を知りました。

賃貸住宅経営で苦戦する大家さんが多いのは、強引に建てさせるハウスメーカーや金融機関も悪いけれど、知識や情報も持たず、勉強せずに相手任せで契約する大家さんにも責任があります。大家さんに勉強する場を提供し、知識と情報を伝える仕事をしようと考え、J-RECの北海道支部立ち上げと同時に独立しました。

―― ご自身も物件を所有し、賃貸経営をされているそうですね。

原田 現時点では、2棟20世帯の大家です。最初はサラリーマン時代の今から10年前、新築の1LDK・12戸のアパートを室蘭で購入しました。この物件は現在も所有しています。その後、小樽や札幌、恵庭で既築・新築合わせて4棟を購入し、うち3棟を売却しました。どういう物件をどのように買い、どう運営し、どのタイミングで売却すべきかを、大家の一人として実践してきています。塾の大家さんとは、私自身のこうした売買、運営管理の経験、成功と失敗を踏まえてお話しさせていただいていますし、メールマガジンやニュースレターにして伝えています。

また、塾生の中には、親から引き継いだ難しい物件を見事に再生し、各地の大家会から講演を依頼されている方もいらっしゃいます。やはり実際に経験し、勉強した成果を実践した方の話は、私たちコンサルタントにとっても勉強になります。

管理会社を管理する

―― 大家さん=オーナーが持たねばならない知識、情報で最も大切なものはなんでしょうか。

原田 大家検定で学ぶべきことは広範多岐にわたっています。賃貸経営をしていくうえで学んでおくべきことはたくさんありますが、まず重要なことは、大家業はサービス業だということを理解し、そのためのマーケティングの視点を持つことが大切です。サービス業だから、お客様に来ていただかなければなりません。つまり、入居者が入るには何が必要か、何が求められているのかを知るということです。客付けのシステム、業界の流れ、お客様の好みやニーズ……それらを理解し、どう対応すべきがを考える。そういう視点を持たず、ハウスメーカーや金融機関が満室想定で試算する収支プランを鵜呑みにし、建物の建て方も任せきりにするようでは、最初の時点から経営としては危ういものとなります。

収支についても、自分の物件が実際に儲かっているのかどうか、苦戦しているとして毎月いくらの金がかかっているのか、そういう基本的なところも押えていない大家さんも少なくありません。もともと資産家だったり収入が多い方は、収支が悪くてもなかなか実感されず、いよいよにならないと気がつかない。私の塾にも、困った状態になってから駆け込んでくる方がいらっしゃいますが、それでも何が原因で困っているかわからない状態の方もいます。「知識がなくてハウスメーカーに騙された」という話をよく聞きますが、社会的地位の高い専門的な仕事をされている方でも、ご自分の賃貸物件の経営数値には無頓着で知ろうとしなかったという方が案外多いのです。

―― そういう方へのアドバイスはどのようにされているのですか。

原田 まず収支の見直し。本格的なコンサルティング契約をした場合は、売却や借り換えも視野に徹底的に見直しを行います。相談案件が増えたので、従来からの資産運用や管理運営コンサル、相続に強い税理士事務所との連携に加え、自社で宅建業者登録も行い売買も任せていただける体制を整えました。もちろん、せっかくの物件ですから、できれば売らずに収益を生み続けるものに再生してほしいと思います。リフォームやメンテナンスなどのコストを適度に圧縮し、運営費を下げるためにはどうすべきか、そういう知識や情報をご提供しています。

売らずにどうやって満室にし、退居者を出さないようにするか……それには管理会社にもしっかりやってもらわねばなりません。「管理会社を管理する」ことも重要なのです。大家さんの中には、自分の物件のホームページを作成し、満室時でも内容を更新し、物件の魅力を常に情報発信している方もいます。そこには、「部屋が空いたら連絡してください」というメールがきています。ホームページで物件探しをすることが常識になった現在、入居者集めも、不動産会社に任せっきりにするのではだめなのです。そういう支援も行っています。

北海道大家塾のご案内

https://www.hokkaido-ooyajuku.com

*不動産実務検定のご案内

https://www.ooyakentei-hokkaido.com

オーナーズビジョン株式会社

北海道札幌市豊平区平岸5条7丁目8番22号

第二平岸グランドビル2階

TEL:011-827-1021 FAX:011-827-1017

https://www.ownersvision.com/

賃貸経営のコンサルティングのほか、賃貸物件管理業務、J-REC 不動産実務検定北海道支部事務局、北海道大家塾事務局などを担う。

2018.10

需要が多く供給が少ない戸建賃貸 これからの投資物件の主役に

戸建賃貸のニーズは一気に顕在化する

賃貸住宅の空室が増え続ける中、“需要が多く供給が少ない”とされる戸建賃貸住宅への関心が高まっています。戸建賃貸住宅専門のハウスメーカー・洋館家本店グループの福田功代表に、戸建賃貸のメリットと今後の可能性について伺いました。

洋館家本店グループ代表

福田 功 氏

「マイホーム」と胸を張れる賃貸住宅

―― 洋館家本店グループは戸建賃貸住宅専門メーカーとして全国展開をされています。どのような商品をどのように販売しているのですか。

福田 当社は「高品質・低価格」の住宅を、全国一律で「定価販売」しています。販売・施工は本部である当社と、全国約1,500社の施工店・販売店という会員企業が行っています。

日本の住宅の最も大きな問題は価格が高く不明朗だということです。それを解決していくために、当社では規格住宅を正価で販売しています。全国で多数販売する住宅の資材を本部が一括購入しますから、一流メーカーの資材も低価格で入手できます。もちろん、寒冷地仕様や付帯工事、離島などでの資材運賃などで追加料金も生じますが、それも明確化しています。

規格住宅ですから注文住宅とは違い、購入者の個別のご要望には応えることはなかなかできません。個別注文はすべてオプションになりますし、そういう営業面も含めたコストを下げることで低価格が実現するわけです。低価格でも品質を落とさない。当社の商品は、2020年の省エネ基準に適合していますし、さらにその先の2030年に国が目指す住宅の水準をほぼクリアしています。いま建てても、20年以上先まで十分通用する住宅です。

全国の会員企業はこの規格住宅を住宅購入者に向けて持ち家用としてしても販売していますが、本部が主力としているのは戸建賃貸住宅です。一戸建ての貸家というのは昔からありましたが、住宅としての品質は必ずしも高いものではなかった。貸家として建てる側はコストを抑えたい。その結果、「安かろう悪かろうの」の住宅になっていたのです。当社が目指したのは、借りてはいるけれども「マイホーム」と胸を張れる住宅でした。

―― 早くから戸建賃貸住宅に注目していたようですが、その理由は。

福田 アパートの供給過剰が言われる以前から、戸建賃貸には需要があると考えていました。当社グループの不動産の仲介や管理の部門から上がってくる入居者の不満やトラブルを聞くと、多くは音の問題。集合住宅では子育て世代が伸び伸び暮らすことがなかなか難しいということで、できれば一戸建てに住みたいという人は多い。けれども、一戸建てを買う余裕はなく、貸家はみんなチープだという現実がありました。そこで良い貸家を安く建てれば若い人もリーズナブルに借りられる。あるいは地主さんが負担なく効率の良い賃貸経営ができるだろうと考えたわけです。

そして現在、全国的な賃貸住宅の空室率の増加の中でも、当社の商品による戸建賃貸住宅はどこもうまっています。賃貸用の新築の一戸建てというのはなかなかありませんから、どのエリアでもすぐうまるのです。賃貸入居者は建売を購入した感覚で住んでいて、お子さんが小さな時に入居し、すでに高校生という方もたくさんいらっしゃいます。施主さんは投資した分を十分回収されています。

「買うから借りる」への意識変換が生じる

—— 無理して一戸建てを買わなくても、同等の戸建賃貸を借りて住めば良い、ということですね。

福田 これまでの日本人には「住宅双六(すごろく)」という人生ストーリーがありました。就職などで田舎から都会に出て小さなアパートに住む。結婚して子供ができて少し広いアパートや貸家に住み、やがて住宅ローンで家を建てることで“あがり”。ファミリータイプの賃貸マンションや、分譲マンションなども登場しましたが、基本的にはこの双六のパータンが続き、高度経済成長期のモデルのままです。高度経済成長期であれば、高い住宅ローンを払い続けても給料は毎年上がり、物価上昇で借金は相対的に目減りします。終身雇用で退職金もそれなりに払われますから、それでローンの繰り上げ支払いもできました。

しかし成熟社会を迎えた現在、そのような人生設計は誰にもできなくなっています。格差社会も深刻化する中で、住宅という超高額商品を購入し、それを一生かかって払っていくことが果たして良いことか、そもそもそういうことが可能なのか、ということを日本人のすべてが考えなくてはならなくなっています。ローンを組んだがリストラされたとか、共働きでローンを払っていた夫婦が離婚することになったけれど借金の負担をどうするか決まらない……ということはよく聞く話です。とくに問題なのは、ローンが払えなくなっても売るに売れない、売値が購入額に遥かに及ばず売っても借金が残る、という現実です。

こういう現実を知り、生涯賃金を子供の教育や自分のやりたいことのために使おうと考え、「家は買わない」という選択をする人がこれからどんどん増えるはずです。

—— 供給過剰と言われる賃貸住宅も、まだまだ需要があるということですか。

福田 それでもやはり、集合の賃貸住宅は供給過剰です。「買えないから借りる」のではなく、「一生借りる」というニーズに応えられる物件なら残るでしょう。「家は借りる」と考えたとき、借りるのですからそれぞれのライフステージ、ライフスタイルに応じた住まいが選ばれるようになります。「いずれ(買って)一戸建て」ではなく、「最初から(借りて)一戸建て」という選択をする人もたくさん出てきて、潜在化している戸建賃貸のニーズは一気に顕在化するはずです。

当然、集合住宅を選ぶ入居者もいるでしょう。でも、これまでのような「賃貸をやるなら何が何でもアパートで」という風潮はなくなってくるでしょう。もちろん、東京都心に3LDKの戸建賃貸を建てろとは言いません。けれども、郊外のバス通勤圏などであれば、駐車場付きの戸建賃貸を分譲した方が集合住宅よりも効率的な投資ができます。また、地方都市の市街地の小さな土地に建つ戸建賃貸などは、どのエリアでも大変人気です。

土地活用や投資をお考えの方には、立地や市場環境、投資と回収の計画などを慎重に考慮すれば戸建賃貸という選択が大いに考えられると申し上げたい。新築の戸建賃貸を待っている方は全国にたくさんいらっしゃるのですから、そのことの理解が広まれば、戸建賃貸は投資物件の主役に躍り出るかもしれません。

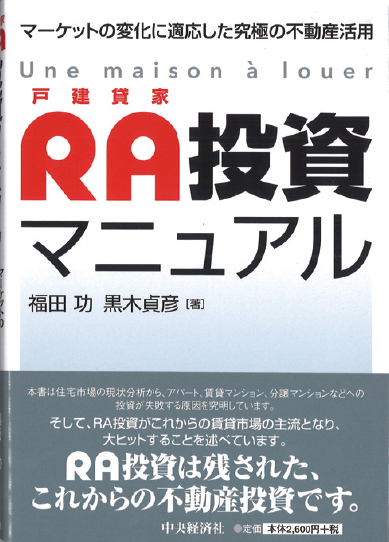

福田氏の著書プレゼント

『RA投資マニュアル』

福田氏と税理士の黒木貞彦氏との共著による一般投資家向けの本。供給過剰となっているアパートや賃貸マンションへの投資をやめ、需要があり供給が不足している戸建賃貸住宅に目を向けようという提案をわかりやすく掲載している。

株式会社 洋館家本店

栃木県鹿沼市西茂呂1丁目3番地13

TEL.0120-64-3138/0289-64-3138

https://www.youkanya.com/

2018.7

家賃は物件の価値 目的に応じた投資・空室対策

「買っては駄目」を知ることが大切

投資としての賃貸経営でのリスクは「空室」。その回避策は容易ではありません。投資目的のオーナーらに日頃からさまざまな空室対策を提案する専門家にお話を伺いました。

JSHI公認ホームインスペクター、CPM®(米国不動産経営管理士)

株式会社アートアベニュー プロパティマネジメント事業部 課長

片平 智也 氏

初期費用や条件の見直しで空室対策

―― 約束された家賃保証が行われず、運営会社が破綻するという事件がありました。

片平 家賃保証というしくみがすべて悪いということではありません。しかし、業者の事業計画の中には、収入や支出の見込みが甘いのではないかと思うものもあります。ですから、投資するオーナーさん側がある程度の知識と、判断の物差しを持つことが必要です。

当社でもオーナー様や投資をお考えの皆様に物件見学のバスツアーを実施しています。売ることが目的なのではなく、投資を成功させることを目的とした企画です。1日に5~6棟まわって「これは買っては駄目」を知るセミナーとも言えます。物件の良さだけでなくリスクも知り、それを回避する策などを、実際に物件を見ながら考える機会です。私どもの経験や、市場から集めた情報などを提供しながら、ご一緒に考えます。投資で失敗しないための一定の物差しを持っていただくための取り組みです。

投資のためにアパートを建設する場合、最も大事なのは「立地」です。賃貸に関するさまざまな調査でも、入居者の決め手になるのはほぼ共通して、①家賃、②路線・駅・駅距離、③間取り・面積、④設備・仕様、⑤初期費用、⑥築年数が挙げられますが、投資する側として「事業として成り立つかどうか」の大きな要素は「立地」だということを、まずおさえていただきたい。もちろん立地が悪くてもその分安く買えたり、創意工夫できるなら「買い」という場合もあります。でも、一般的には立地が悪い場合は、苦戦することが多いですから、分析や判断を慎重にしていただければと思います。

―― 入居者獲得では、築年数という要素も大きいのでは。

片平 貸用物件は供給過多ですから、新築はうまるけれど古くなるとなかなかうまらないということはあります。しかし、古くても大規模修繕やリノベーションによって収益物件として再生できる場合もあります。つい最近も、都心にある築50年のRCのマンションを大規模修繕したところ、見事に満室となり、収益物件として蘇りました。

築年数が古くなれば建て替えを検討することになります。資金手当てなどでそう簡単にいかないことも多いでしょう。古い物件の中には、建て替えをしなくてもリノベーションなどで人気を保てるものもあります。古い物件はまず、耐震診断をやるのが良いでしょう。その結果、必要であれば補強しなければなりませんが、ある程度状態が良かったり、補強にお金がそれほどかからないようなら、建て替えは10年先、20年先と伸ばして、いずれ建て替えとなるまでに資金を貯めるという判断もあります。もちろん、その計画をしっかり立てるということは言うまでもありません。

―― 甘めの事業収支計画を信じて賃貸経営をはじめて、苦戦しているオーナーも少なくありません。対策はありますか。

片平 ハウスメーカーの言うがままに建ててしまって、入居者が入らないという例はたくさんありますね。既存のアパートで立地以外の対策となるのは、「間取りの変更」「人気の高い設備を導入」「初期費用などの、条件の見直し」といったことがあげられます。

「初期費用」の見直しであれば、「敷金なし」キャンペーンで展開して成功したという例も数多くあります。キャンペーンは根本的な解決ではありませんが、即効性が高い。3月などの繁忙期には特に効果があり、苦戦している物件も在庫がはけます。当社の管理物件でも試みて、今年は98.6%という稼働率になっています。

「条件」の見直しであれば、「ペット可」にするなど、入居条件を変えるという方法もあります。

それでも、立地の悪いところはなかなか入居者を獲得できない。そういう場合私は、思い切って別の物件に買い替える「資産の組み替え」や「用途変更」などを提案しています。「用途変更」では、立地エリアの情報を集め、将来的にチャンスがありそうな用途を検討します。「駅からとても遠いけれど、クルマなら高速道路のインターが近い」という物件を、居住用から倉庫に変えたという事例もあります。エリアについて調べ、需要と供給のバランスを見て賃料の査定をするのが私たちの仕事。この場合の賃料とは、倉庫として貸す賃料でした。

いかに家賃を下げないかもウデ

片平 空室対策を提案する私たちにとっては、いかに家賃を下げないで成約させるかが腕の見せどころです。オーナーの事業を考えたら、家賃を下げるのは最後で、先にやるべきことがたくさんあるはずです。物件の症状とそれに合わせた対策を提案するのがプロです。いろいろな対策を検討したり実施したりせず、安易に家賃値下げを要求する不動産会社は、いかがなものかと思います。

たとえば、郊外で築年数も経っているというある物件の場合、賃料が相場よりも少し高いこともあり、ずっと空室のままでした。オーナーに投資の目標を伺ったところ、「家賃収入があるにこしたことはないが、どうしても賃料は下げたくない」ということでした。とはいえ、お部屋も敷地内駐車場もずっと空いたままではその目標も達成できず、元も子もありません。キャンペーンなどのを手を打ちましたが、成約まではいたりません。あともう一歩「物件の強み」が必要だということで検討してみると、この物件の駐車場の台数は多く、空室の数よりも駐車場の空きの数が多いことがわかりました。この周辺は駅から遠く、クルマは必須。そこで、オーナーに「家賃は下げないが、どのみちずっと空いている駐車場なのだから『駐車場付き(無料)物件』というPRをしてはどうか」と提案しました。それが奏功し、空室をうめることができました。

このように、できるだけ家賃以外で効果のある提案をして、それでもどうしても決まらなかったら、最終的に家賃を触ります。家賃は物件の価値でもあるのです。東京圏で販売されている新築アパートの場合、最近は表面利回りが6%台後半から7%くらいです。その場合、満室家賃を重視して家賃を下げてしまうと、収益還元法で見ると下げた家賃×12カ月÷7%分の価値が下がったことになってしまうのです。もちろん、インカムゲインを求めるなら、高い家賃で空けておくのもよくありません。そのオーナーの投資目的を最初にヒアリングすることが大事です。

先日も「アパートを買い増ししたい。融資は受けられるか」といった相談がありました。融資はつくが、自己資金も使い果たしてしまっていいものか、ということ。かといって、フルローンではインカムゲインが少ない=家賃収入が残らない、という試算となります。聞けば、投資は保険的なものなので、土地の資産価値や評価を重視して月の収入はそれほど多くなくてもいいとのこと。ならば、自己資金を残したまま、物件はフルローンでいいではないか、という結論になります。

家賃は物件の価値と言いましたが、空室対策も同様で、投資の目的がインカムゲインなのか、売った時のキャピタルゲインなのか、その目的を聞き、効果を検討したうえで、最終的に進めていくべきだと思います。

株式会社アートアベニュー

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F

TEL 03-5339-0551 FAX 03-5339-0552

http://www.artavenue.co.jp/

2018.4

お金を媒体とした「幸せ」の相続が真の目的

何を守り、何を引き継ぎたいのか

不動産と相続対策のコンサルティングを専門とする先原秀和氏に、賃貸住宅オーナー向けの相続対策のアドバイスを伺いました。先原氏は、相続対策の手法以前に、まず何を守り、何を引き継ぎたいのかを、相続にかかわる関係者で共有することが大切だと話しています。

CPM(米国不動産経営管理士)、相続対策専門士

オーナーズエージェント株式会社 経営企画部 部長

先原 秀和 氏

「借金=相続対策」の短絡は危険

―― アパート経営が相続対策となると言われて久しいですが。

先原 確かに相続対策となる場合があります。けれども「なぜアパートを建てると相続対策になるのか」をしっかり理解しないまま始めてしまう方も少なくないようです。「借金=相続対策」と誤解している方もいます。

アパート経営が相続の対策となるのは、その建築や購入にかかった金額と、その不動産の相続財産としての評価額に違いがあるからです。つまり相続税への対策です。例えば、1億円で建築したアパート、相続財産としての評価は6,000万円程度になることもあります。更には、そのアパート用地も更地時より20%程度の評価減を受けられます。

しかし、このようにアパート経営によって相続税がある程度減らせたからといって、それだけで相続対策の全てがうまくいったとは言えません。そもそも、アパート経営自体が赤字では本末転倒ですし、赤字経営のアパートは相続人も喜びません。市場の変化や築年数の経過に伴い、アパートの価値そのものが変化する可能性も考慮しておく必要があります。言い換えれば、経営が順調で将来的にも価値が維持されるようなアパートは、相続後も家賃収入や売却利益を相続人にもたらすことができるため、相続税以外にも大きなメリットがあるのです。

相続対策に限らずアパート経営でよくある失敗は、一括借上げがあるからと始めたものの、後にその借上条件が変わり、家賃収入プランが大きく下がってしまうということです。最近も、シェアハウスのオーナー募集を派手にやっていた業者が、オーナー様に家賃が払えなくなったと大きなニュースになっていました。我々から見れば、最初からビジネスモデルに無理が感じられていました。多くの人が「借り上げてくれるから安心」と、いわば虚構のストーリーに乗ってしまった。

業者側に問題があるのは確かですが、オーナー様が一括借上げを盲信してしまった結果とも言えます。借上業者側がずっと損をし続けるような無理な条件下で一括借上げが続くわけがありませんので、これを頼りに賃貸経営に乗り出すときには、その事業計画が現実離れしていないのか見定めることは絶対に欠かしてはいけません。

まず「納税」と「分割」を考える

―― では、相続で失敗しないためには、まず何を考えれば良いですか。

先原 相続対策となると、すぐに「節税対策」となりがちですが、まずは「納税」と「分割」の対策です。相続税は相続発生から10カ月後には、待ったなしで現金一括納付が基本です。納税資金の計画や準備がなければ、いざ相続が起きた際に、不動産を慌てて売却するなど、望まない方法を余儀なくされるケースもあります。

そして、「分割対策」です。特に、不動産オーナー様の多くは、「相続時の分割」で頭を悩ますことになります。オーナー様に私がまず問いかけたいことは、「不動産を含めた財産を、相続人が揉めることなく分け合えるか」ということです。アパート1棟とご自宅があって、奥様がいて、お子様が2人だとします。それらを誰にどう相続させるつもりなのかをすぐに答えられる方は少なく、そしてそれがトラブルの元にもなるのです。

不動産は高額であり、かつ分割しにくい財産の筆頭格です。だからこそ、相続トラブルの引き金にもなりやすい。不動産をはじめとした財産を、相続人全員が納得する形で分けるための準備は、相続を考えるうえで必要不可欠なのです。

お金のプロである銀行や税理士さんは、この土地はいくらだからいくら税金がかかる。だからこうして節税できます、といった提案をしてくれるでしょう。しかし、我々は不動産のプロですから節税よりも先に、その不動産の最有効活用法、価値の維持向上のプランを考えます。財産を目減りさせないように、将来価値に不安のあるような不動産の入れ替え(買い替え)提案も我々の守備範囲です。

複数の相続人が不動産をはじめとした財産の分割で揉めないよう、財産構成全体のバランス調整や分割プランの提案も取り扱います。相続のアドバイスをする専門家はたくさんいますが、不動産オーナー様は、ぜひ我々のような不動産の専門家も相談相手の一人に加えていただければと思います。

相続でどんな「幸せ」を得るのか

―― 相続対策=お金の問題と考えてはいけないということですね。

先原 その通りです。相続での失敗やトラブルの大半は、お金のことを先に考え過ぎてしまうことで生じます。相続は財産(お金)を相続させるのではなく、財産という媒体を通じて「幸せ」を相続することが目的だと私は考えます。しかし、被相続人や相続人となる家族それぞれが考える「幸せ」にズレがあったり、お互いの気持ちを理解していないということは、仲の良い家族であってもよく起きがちです。

だからこそ、相続のことを皆が元気なうちに話し合って、家族の思いを共有しておくことが大切なのです。

お金が先、お金が目的となってしまうと、引き継がせたい、引き継ぎたいはずの「幸せ」、豊かな人生といったものが得られず、逆の方向に向かってしまうことさえあります。例えば、相続税を安くしたいという目的のために、親子で無理な同居をすることになるといったことが実際にあります。それは、果たして良い相続対策かということです。

何が何でもその土地の所有を継続しなければと、余計な負担を抱え込むことになる人もいます。守るべきは土地そのものなのか、財産価値の総額なのかということも考えてみるべきでしょう。相続税の支払いが多少増える相続対策であったとしても、相続税を最小化するプランよりも良い結果に繋がることもあるのです。

自らが築いてきた「幸せ」を、財産という媒体を通じて、次世代が望む形で引き継いでいく。つまり相続とは「幸せ」のバトンリレーだと理解することこそ、最高の相続対策の出発点ではないでしょうか。

オーナーズエージェント株式会社

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F

TEL 03-5339-0717

FAX 03-5339-0718

https://owners-age.com/

2018.1

空室が埋まらなければ 用途を変えることも選択肢

賃貸住宅経営でもセカンドオピニオンを

賃貸住宅オーナーのアドバイザーとして、また相続対策における不動産活用のコンサルタントとして活躍する渡邊宏氏に、空室対策を中心としたオーナーへのアドバイスを伺いました。

CPM(米国不動産経営管理士)

GIC不動産管理株式会社 代表取締役

渡邊 宏 氏

居住用が難しければ別用途に転換

―― 全国的に空室や空き家が増えています。「効果的な空室対策が何か」という点がオーナーたちの一番の関心事ですが。

渡邊 そうですね。私のところにもそういう相談がたくさんあります。ハウスメーカーに言われるがままに不便なところにアパートを建てて、ちょっと古くなったら入居者がなかなか集まらない。どうしよう、といったお話も多いです。でも極論すれば、賃貸物件は1に立地、2に立地、3、4がなくて5に立地です。そして、立地は変えることはできません。

では、どうするか。私は、居住用の賃貸としての運営が難しいと判断される物件は、思い切って別の用途での貸し方を考えてはどうかと提案しています。集合物件を行政とタイアップして福祉施設にしたり、一戸建ての空き家であれば民泊やカフェとして活用したりと、様々な事例があります。それらはオーナーが経営するのではなく、運営会社に一括で借り上げてもらうわけですが、私の会社では、そういう事業者のご紹介や実際の利回りの計算などを行っています。

もちろん、利回りなどオーナーにとってメリットがあればのご提案です。その利回りで貸して、投資の回収や次の修繕、あるいは建て替えの費用が捻出できるのかを考えます。私の仕事は、あくまでもオーナー側の利益の追求ですから。

「今は何もしない」も選択肢

―― ハウスメーカーや管理会社の中には、リノベーションなどを提案する例が多いですね。

渡邊 これも、オーナー側で考える必要があります。立地を考えた上で、リノベーションで効果があるのであれば選択肢の一つです。ただし、リノベーションにどれだけの費用をかけるのか、家賃での回収を考えてどれだけならかけられるのかの検討は慎重に行うべきです。言われるがままにリノベーションをしたのでは、回収は難しくなる場合があります。修繕したとしていくら稼げる物件なのか、そこから逆算して、修繕の予算を組み立てなければなりません。

以前から問題視され訴訟にもなっている、ハウスメーカーによる借上げ家賃保証についても、保証契約を継続すべきかどうかの判断、つまり将来にわたる費用回収についてしっかり計算してみることが大切です。家賃保証では家賃をいくらにするかはハウスメーカー側が決めます。これが契約更新のたびにどんどん安くなっていくことに、多くのオーナーは不満を持ちます。ならば保証契約を解除して自分で適正家賃で経営したらどうなるのか、それを試算してみてそちらが得ならば契約を止めればいい。入居者確保が難しいと考えるなら継続。実は「今は何もしない」が、オーナーにとって最良の選択である場合も多いのです。そういった判断を行い提言するのも私の仕事です。

借上げ家賃保証の収支計算の場合、見落としがちなのが修繕費です。ハウスメーカーの借上げ家賃保証では、長期修繕計画も組み込まれているのがふつうです。そしてその施工業者も指定されている場合がほとんどですが、この見積もりがとても高い場合が多い。ここで払う費用も、当然、回収していかなければならないわけですから、その修繕費用が適正かどうかの査定、その費用を含めた投資回収の試算も必要です。

賃貸住宅経営者のコンサルタントとして

―― ハウスメーカーや管理会社の契約や提案を、オーナー側の視点でチェックするわけですね。

渡邊 そうです。いわば「セカンドオピニオン」ということですね。既存物件の空室対策の提案ばかりでなく、相続対策などでハウスメーカーや銀行などから土地活用のいろいろな提案が来ていますが、これはどう判断すればいいのか、というご相談に応える案件も大変多くなっています。

私の会社は業種としては不動産会社ですが、私はCPM(米国賃貸経営管理士)の資格を持っていて、この資格者はオーナー利益の最大化のために仕事をします。オーナーが得をしない提案は排除します。ふつう不動産会社は入居者とオーナーの間に立って双方の代理人のようなことをしますが、CPMは明確にオーナー側です。

オーナーは資産活用や投資、相続などの目的のために賃貸経営をしているわけですから、その目的に照らしてメリットがなければ物件売却や賃貸経営そのものをやめる提案もします。収支についての「未来予想図」を作ってお見せし、今の損で将来の大きな損を防ぐという提案もします。

―― 不動産業というよりも、コンサルタント業ですね。

渡邊 そういうつもりで仕事をしています。会社の社名であるGICは、Grasp(把握)、Improvement(改善)、Contribution(貢献)の頭文字をとったものです。お客様からご相談を受けたら、まずはその現状をしっかり「把握」する、その上で、最適な「改善」提案を行う。それを丁寧に実直にやることが、お客様への「貢献」となるということを仕事の基本の流れとしています。独立にあたり、諸先輩からも「不動産業は誘惑が多い仕事だから注意しなさい」と言われましたが、基本をしっかり忘れず守っていくために現社名にしました。

以前、不動産会社に営業マンとして勤務していた私は、約120名ものオーナー様を担当として受け持っていました。お客様のご要望はなんでも応えていかなければならないと考えていましたが、お客様の要望は様々です。その一つひとつに応えるのは大変ですが、とにかく頑張って応えるのが営業だと思っていました。でもある時、ある案件を頼まれてそれをやろうとしたら、専門家に「そのままやると違法だ」と指摘されました。その時、お客様の要望をただ受け入れるのではなく、きちんとした知識を持って適切に提案し対処しなければ、結果としてお客様のためにもならないのだと気づきました。

ちょうどその頃、アメリカの資格であるCPMのことを知り、この資格を取ろうと決めました。CPMの講座では、まず最初に「倫理」の授業があります。世間一般の不動産業に対する印象は、「倫理」とは遠いところにあるかもしれませんが、CPMとはそういう考え方で仕事に臨む資格者です。

実は大学を卒業し飲食チェーンというサービス業に勤めていた私自身、20年前にこの業界に入る前は、不動産業はいかがわしいと感じていました。飲食チェーンを辞めた私は、旧知であった前の会社の社長にうちに来ないかと誘われた時も、正直にその印象を伝えました。すると社長は「自分もそう思う。だが、日本の不動産業は、これから必ずサービス業化する。そうしなければならない。そのためにも、サービス業にいた君のような人が必要だ」と言われ、その言葉に痺れて入社しました。社長にはCPM資格取得でも応援していただきましたが、そういう考えが根底にあって、今もこの仕事を続けています。

GIC不動産管理株式会社

「収益を改善する管理会社」として、お客様の利益の最大化を目指して渡邊氏が設立。不動産経営に必要なノウハウを持った専門家と厳選して提携し、不動産管理から相続等での不動産活用のコンサルティングまであらゆる相談にワンストップで対応している。

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-351 3F

TEL 048-782-7614

FAX 048-782-7615

http://gic-fudousan.jp/