2015年 バックナンバー

2015.12.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

建設業「技術検定」受験資格見直し、解体工事許可制施行日を閣議決定

政府は平成27年12月11日の閣議で、建設業における「技術検定の受検資格の見直し」(高校2年生相当の者は学科試験のみ受験可能)と、「建設業法一部改正内容の施行日」(許可を要する建設工事種類に解体工事を追加)を決定しました。

■ 決定内容の概要

●技術検定の受検資格の見直し

長年にわたる建設投資の減少や競争の激化で、建設業経営を取り巻く環境が悪化。今後、若年入職者の減少による建設工事の担い手が不足すると懸念されています。このため、若年者の入職促進と早期育成を図り、将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、技術検定の受検資格が見直されました。

これにより、全ての種目の2級技術検定で、高校2年生相当の者は「学科試験のみの受験が可能」となります。施行は平成28年4月1日。

●建設業法の一部改正と施行日

建設業法の一部改正で、許可に係る建設工事の種類に「解体工事」が追加されましたが(平成26年6月4日公布)、施行は「平成28年6月1日」となりました。

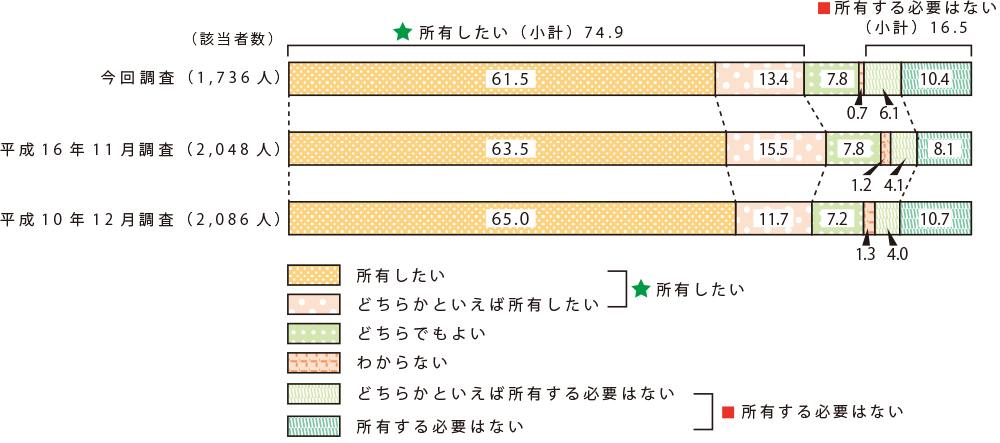

「住生活世論調査」住宅を所有する必要はない」がじわじわ上昇

内閣府政府広報室が2015年11月30日に明らかにした「住生活に関する世論調査」によれば、住宅を“所有したい”と考える人たちが、10年ほど前(平成16年11月)に比べて4.1ポイント減り、平成27年調査(10月)では74.9%まで後退しています。

■ 非所有理由、“ローン敬遠”が減り“住み替え”増える これに対し、“所有する必要はない”と考える人たちは、4.4ポイント増え、16.5%にまでなっています。また、“所有する必要はない”という回答にも変化が見られ、10年ほど前は28.6%あった「多額のローンを抱えたくないから」が20.9%へと7.7ポイントも減少。次いで多い19.8%あった「維持管理の煩わしさがないから」も17.8%へと2.0ポイント減少。

一方で、「家族の状況の変化に合わせて自由に住み替えたいから」(18.1%→19.2%)、「固定資産税・相続税などの支払いが思いから」(5.6%→7.7%)、また「資産価値として期待できないと思うから」(4.8%→5.6%)といった理由が、少しずつ増えています。

◆住宅を所有したいか

◆所有する必要がないと思う理由

■ 新築から中古、所有から賃貸への流れさらに進むか

全体の7割以上が所有派である大きな実態は変わらないものの、住宅政策と市場ニーズの「量から質へ」の変化にともない、リフォームにも配慮した高品質住宅に普及などにより、新築から中古、所有から賃貸への流れは今後加速するものと見られています。

賃貸物件の経営は、全国平均で見れば空室率が上昇傾向にあるので厳しさが増していますが、こうした調査統計から見れば市場構造はなお裾野が広がる傾向にあると言えるようです。

■ 詳しくはこちら→PDF「住生活調査」

国交省、“氾濫”を前提とした「水防災意識社会」を再構築へ

国土交通省は平成27年12月11日、社会資本整備審議会から前日にあった答申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方」(社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて)を受け、全ての直轄河川とその沿川市町村(109水系、730市町村)で、平成32年度目途とした“水防災意識社会を再構築”に取り組む方針を明らかにしました。

■「関東・東北豪雨」踏まえ“危機管理型”対策打ち出す

答申は、施設能力を上回る大規模洪水となったとき、河川氾濫による災害リスクと被害の軽減をどう図るか、「平成27年9月関東・東北豪雨」災害等を踏まえた治水対策のあり方を提言。国交省では、これをもとに、「洪水による氾濫が発生することを前提」とした、社会全体で備える「水防災意識社会」の再構築を打ち出しました。

具体的には、①行政や住民、企業等の各主体が、水害リスクに関する十分な知識と心構えを共有して、避難や水防など危機管理に関する具体的な事前の計画や体制等を備えるとともに、②施設の能力を上回る洪水が発生した場合でも、洪水を河川内で安全に流すハード対策に加え、ソフト対策を活かして人的被害や社会経済被害を軽減する「危機管理型ハード対策」を導入していくことにしています。

■避難のソフト対策は“必須の社会インフラ"

ソフト対策については特に、「必須の社会インフラ」との認識を高め、行政目線から住民目線に移した実践的な展開を図っていくとしています。施策としては「速やかに実施すべき対策」と「速やかに検討に着手し、早期に実現を図るべき対策」を掲げていますが、前者については次の施策・対策を速やかに実施していく計画です。

■速やかに実施すべき対策

●市町村長による避難勧告等の適切な発令の促進

•市町村長と出水時の対応を確認するトップセミナーの開催

•洪水に対しリスクが高い区間の市町村等との共同点検

•氾濫の拡大が時系列的に分かるシミュレーション図の公表

•越水等の切迫度が伝わる洪水予報文への改良等

•洪水に対しリスクが高い区間への水位計やライブカメラ等の設置とリアルタイム映像情報等の市町村との共有

•避難勧告等に着目したタイムラインの整備と訓練

•河川管理に従事する職員の説明能力向上のための研修

■住民等の主体的な避難の促進

•洪水に対しリスクが高い区間の住民への周知

•氾濫の拡大が時系列的に分かるシミュレーション図の公表(再掲)

•街の中における想定浸水深の表示

•家屋倒壊危険区域の早期公表と住民への周知

■的確な水防活動の推進

•堤防の縦断方向の連続的な高さを調査し、越水のリスクが高い箇所を特定するとともに、その情報について水防団等との共有

•洪水に対しリスクが高い区間の水防団等との共同点検

■減災のための危機管理型ハード対策の実施

•越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策の推進

■ 詳しくはこちら→PDF「答申・水防災意識社会の再構築」

2015.12.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

2015年9月度「住まいの買いどき感調査」、“消費不振”反映し減少

リクルート住まいカンパニーは11月11日、2015年9月度の「住まいの買いどき感調査」の結果を公表しました。それによれば、一般生活者の住まいの買いどき感は、前回より減少し15.9%になりました。前年同月に比べても0.5ポイント減少しています。

■ リクルート住まいカンパニーが定期的に実態調査

この調査は、住宅購入や住み替えを検討している・していないを問わず、一般生活者を対象に実施することで、今が「買いどき(住宅の購入、建築・リフォームのタイミング)だ」と感じているかどうかを広く把握しています。調査対象は7大都市圏で、3カ月に1度の頻度で定期的に実施しています。

●今が「住まいの買いどき」と感じている人の割合は、前回調査より1.7ポイント減少して15.9%となり、前年同月の水準(16.4%)をやや下回った。

●住み替え・リフォーム検討者ともに買いどき感が減少し、住宅検討者全体の買いどき感は39.8%となった。

●買いどきと感じている人の中で何らかの検討行動をとった人の割合は、前回調査より1.6ポイント増加し、46.0%となった。

●買いどきと感じる理由の中で、「景況感の上昇」と「株価の上昇」が4.0ポイント以上低下した。消費不振ムードが影響してか、前回調査と比較すると「景況感が上昇しているから」は前回より4.3ポイント、「株価が上昇しているから」は4.8ポイント、それぞれ減少した。

●買いどきと感じる理由は、1位「消費税率の引き上げが2017年に予定されているから」、2位「住宅価格が上昇しそうだから」、3位「景況感が上昇しているから」であった。

■詳しくはこちら→PDF「住まいの買いどき感201509」

10月度「TDB景気動向調査」、悪化は一服も、業種格差が拡大

帝国データバンクは11月5日、2015年10月度の「TDB景気動向調査(全国)」の結果を公表しました。それによれば、悪化傾向は一服しつつも、業種による格差が拡大。年明け以降は、個人消費や住宅投資が期待されるものの、一進一退で推移する見込みであるとしています。

●10月の景気DI*は前月比0.2ポイント増の44.8となり、3 カ月ぶりに改善した。

・住宅着工戸数の増加傾向が内装工事など関連業種へと波及してきた一方、海外経済の減速による輸出の減少は景気を下押しする要因となった。

・国内景気は、悪化傾向が一服したものの、業種による景況感の格差が一段と拡大している。今後は、緩やかに上向いていくと予測されるものの、一進一退で推移すると見られる。

●業界別では建設、卸売など5業界が改善した一方、小売、運輸・倉庫など3業界が悪化した。

・秋冬物の衣類販売が堅調なほか、訪日旅行客の増加によるビジネスホテルの改修などで景況感が改善した一方、実質賃金の伸び悩みや家電商品の冬モデル発売を前にした買い控えなどで個人消費関連は低調となった。

●地域別では、北関東や中国など5地域が改善、北海道や北陸など4地域が悪化、東海が横ばいだった。

・北関東は前月の集中豪雨による影響が徐々に和らいできたほか、中国では設備投資が堅調で製造を中心に全体を押し上げた。

・北海道は公共工事の減少などが響き、大幅な悪化となった。

■ 詳しくはこちら→PDF「TDB景気動向調査201510」

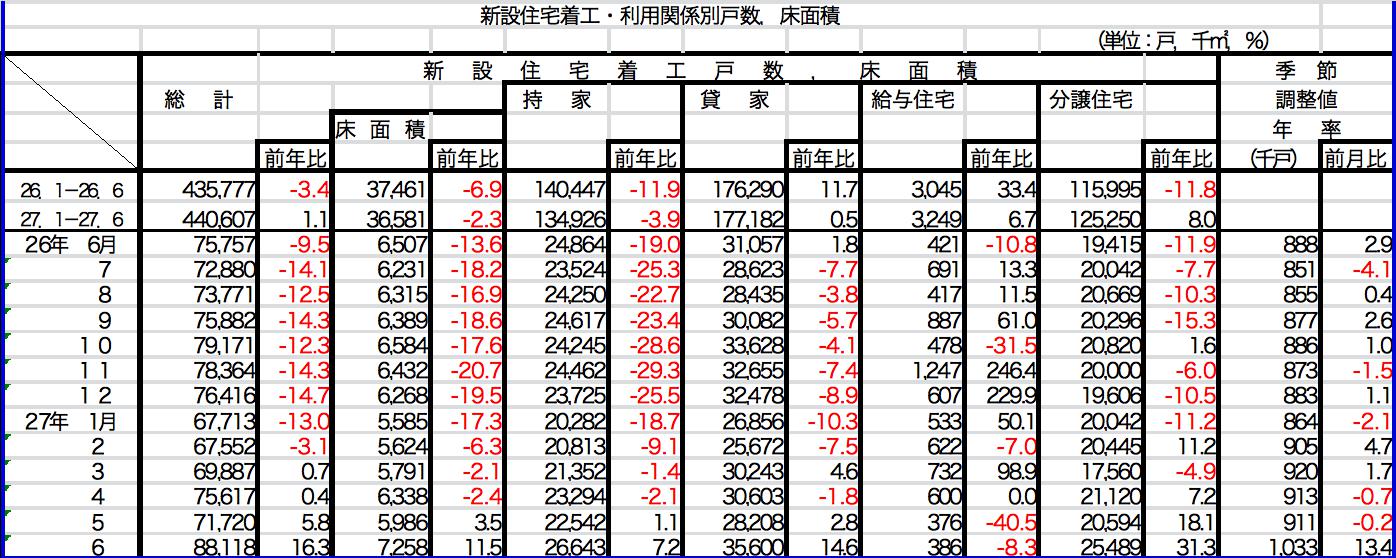

1~9月新設住宅着工数、68万戸となり前年比2.8%増

国土交通省が毎月発表している「建築着工統計調査」報告によれば、2015年1~9月の新設住宅着工数は67万6,997戸となり、消費税増税で大きく減少した前年同期を2.8%上回っています。3月以降は9月まで7か月連続で前年同月を上回っています。うち貸家は27万8,721戸で前年同期比5.8%増。

■ 国交省、「経済対策の効果が住宅着工に表れている」

こうした推移について国土交通省は、「反動減の影響が大きかった持家も、前年同月比で5カ月連続の増加となった。昨年4月の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が薄れ、持ち直している」と判断。

また、「住宅着工の先行指標となる展示場への来場者数と受注も回復基調にあり、着工の増加に繋がっていると考えられる。今般の経済対策等の効果が住宅着工に表れていると思われる」と指摘のうえ、「引き続き今後の動向をしっかりと注視していく必要がある」としています。

2015.11.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

「基礎ぐい工事問題」、入居者に「確実な情報を速やかに伝えること」が大切

旭化成建材が施工した横浜市の分譲マンションで、一部の基礎ぐいが支持層に達していなかったうえに、その施工記録データの一部にも不適切な転用・加筆があった「基礎ぐい工事問題」。その後さらに、道内の公営住宅や横浜市の公共施設でも施工データの流用が明らかになるなどし、基礎ぐい工事を始めとした建設生産物全体へと不安が広がっています。

■ 基礎ぐいの不正工事、旭化成建材物件以外にも拡大か?

10月14日の報道で問題が発覚したあと、国土交通省は27日に相談受付体制を拡充するとともに、30日に建設業関連8団体に安全性と信頼の確保を求める「対応の徹底」を要請。また、11月2日には建設業法違反の疑いで同社に対する立入検査を実施しました。

一方、この問題では他社施工物件でも同様の不正が疑われる事態となっていることから、国交省は有識者でつくる「対策委員会」を4日に発足させ、基礎ぐい工事の管理体制や施工記録のチェックを含め、幅広く検討を開始しました。年内にも中間報告をまとめる予定です。

相談受付体制の拡充では、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談窓口「住まいるダイヤル」を増強し、マンションなどの基礎工事や、それに起因する不具合・修補・マンション建替等に関する相談を受け付けています。

■ 賃貸オーナー、確実な情報を速やかに入手し入居者の不安解消を! マンション入居者間で不安が広がるのを防ぐには、確実な情報を速やかに伝えていくことが大切です。賃貸オーナーにあっては、問題が疑われるようなときには、所有物件の施工資料・データの確認・照会を急ぎ、その結果を速やかに掲示板などで周知するようしたいものです。

●公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口

電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)

相談時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

*一級建築士の資格を持った相談員が対応します。

*旭化成建材・旭化成報告では、個別の物件が公表されていないため、相談窓口では個々のマンション

等が当該調査の対象物件であるかどうかは回答できません。

*建設住宅性能評価書が交付された住宅、住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅、修補や建て替えを具

体的に検討している住宅は、弁護士や建築士の対面による専門家相談を受けることができます(詳し

くは上記の相談窓口)。

省エネ住宅ポイント、予算額に達し10月21日に終了

省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を狙いとした補助制度「省エネ住宅ポイント」は、当初予算額に達したため、10月21日の受付分で終了しました(国土交通省10月22日発表)。

省エネ住宅ポイント制度は今年3月10日から受け付けを開始し、予算額に達ししだい終了することになっていました。

なお、予約済住宅のポイント発行申請は、予約通知に記載されている期日まで受け付けています。また、ポイントの商品交換期限は、平成28年1月15日(必着)となっています。

1 ポイント申請受付状況

| 平成27年9月 | 累計 | |

|---|---|---|

| 1 新築※ | 35,928戸 | 144,894戸 |

| 2 リフォーム | 34,213戸 | 184,304戸 |

| 3 合計 | 70,141戸 | 329,198戸 |

2 ポイント発行状況

審査の結果、発行したポイント(p)数と戸数は下表の通り。

| 平成27年9月 | 累計 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 新築※ | 31,057戸 | 9,317,100,000p | 128,693戸 | 38,607,900,000p |

| 2 リフォーム | 32,636戸 | 3,171,052,977p | 167,861戸 | 14,744,318,758p |

| 3 合計 | 63,693戸 | 12,488,152,97p | 296,554戸 | 53,352,218,758p |

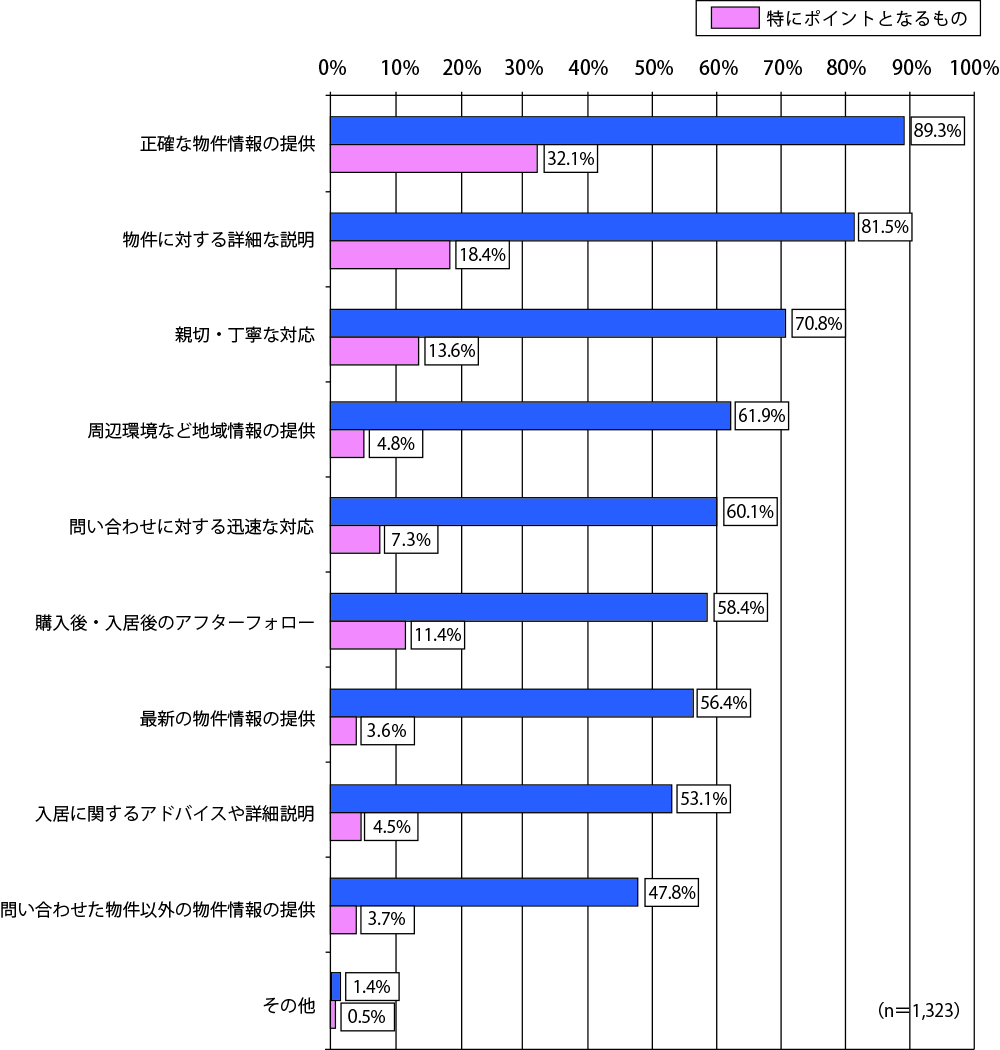

不動産を選ぶときのポイントは「物件写真の多さ」、物件検索はスマホ派が急増

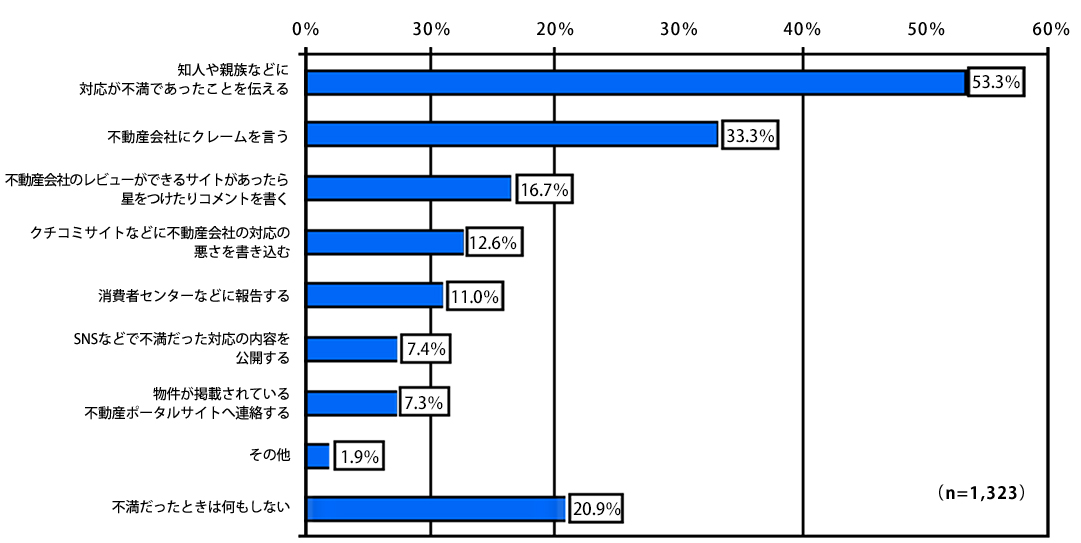

「不動産を選ぶときのポイントは物件写真の多さ」「物件検索はスマホ派が急増し、20代・30代では9割に」「不動産会社に求めるもので、周辺環境などの地域情報が4位にランクアップ」。不動産情報サイト事業者連絡協議会は10月21日、過去1年以内に物件検索をした人を対象に、会員8社のホームページなどで実施したWEB調査の結果を、今年も公表しました。

同協議会は2002年に発足以来、この「不動産情報サイト利用者意識調査」を毎年実施してきており、今回が13回目。2015年3月中旬から4月中旬までの2カ月間実施し、有効回答数は1,323人。同協議会によれば、今回調査で注目されたのは、次の5点でした。

● 不動産会社を選ぶポイントのトップは「物件写真の多さ」。売買では「マイナス情報の開示」を求める人が増加した。→物件(賃貸)選びのポイントは?

● 物件検索は〝スマホが躍進。20代以下は94.3%。30代は9割、40代は8割に迫り、50代以上も過半数に達した。

→物件検索に利用したデバイスは?

● 一般消費者が不動産会社に求めるもののトップ3は、前年同様、「正確な物件情報の提供」、「物件に対する詳細な説明」、「親切・丁寧な対応」。次いで、「周辺環境など地域情報の提供」が前年の8位から4位にランクアップ、ニーズの変化もうかがえる結果となった。

→不動産会社に求めるものは?

● 不動産会社の対応に〝不満″だったとき、サイト等への書き込みではなく、直接「クレームを言う」人の増加が目立つ。

→不満だったときは?

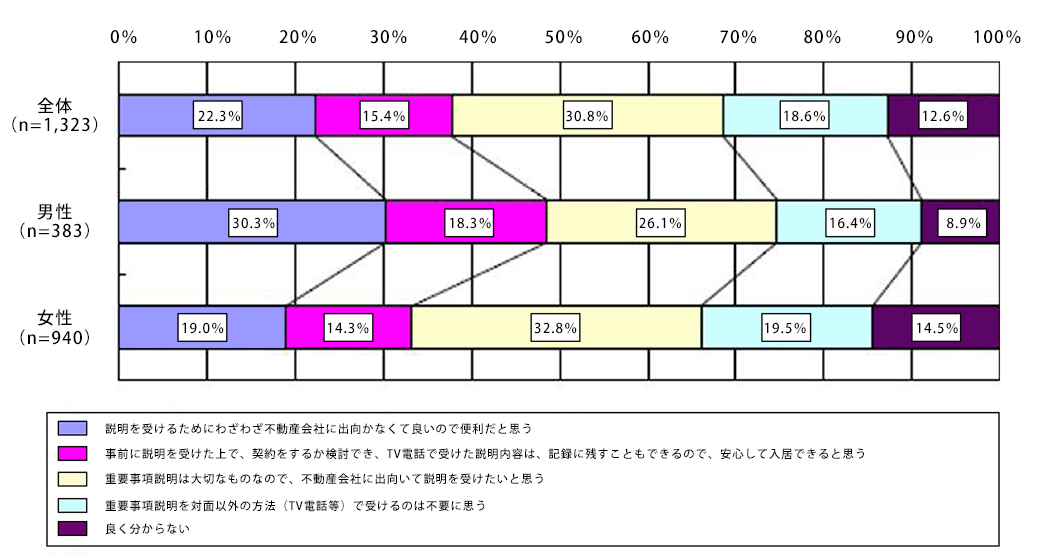

● 重説(重要事項説明)については、売買より賃貸、また女性より男性の方が“TV電話等を利用した非対面方式”に積極的。

→賃貸契約時のテレビ電話の利用は?

■詳しくはこちら→PDF「サイト利用者意識調査」

2015.11.01 スマートウェルネス住宅等推進モデル事業、7件選定

国土交通省は、高齢者や障害者、子育て世帯の居住の安定確保と健康の維持・増進を目指し、先導的な事業を補助する「スマートウェルネス住宅等推進モデル事業」(一般部門)を実施していますが、平成27 年度は25件の応募から公益社団法人札幌聴覚障害者協会の「聴覚に障害のある高齢者が安心・安全に生活する住まい環境の整備」を始めとした7件の事業を選定しました(10月8日発表)。

選定した事業は札幌聴覚障害者協会を含めて6件で、1件は条件を付して、その条件が満たした場合に選定されます。

家賃債務保証会社、2014年度は7割強が増収、9割が黒字経営

帝国データバンクが10月23日に公表した「家賃債務保証会社48社の経営実態調査」によれば、人間関係の希薄化が言われる中、家賃債務保証は貸主や仲介業者のメリットが大きいことから市場が拡大し、2014年度は7割強が増収で、損益が判明した36社のうち9割割が黒字企業であったということです。

■ 帝国データバンクが「家賃債務保証会社の経営実態調査」 家賃債務保証サービスは、賃貸住宅の入居契約にあたって、第三者(家賃債務保証会社)が連帯保証人の代わりとなる仕組みです。リーマン・ショック以降に家賃滞納者が続出したことや、近年高齢者や外国人滞在者、個人世帯が増加していることから導入する貸主や賃貸・仲介業者が増えています。

経営実態調査では、帝国データバンクの企業概要ファイル(146万社収録)の中から、家賃債務保証会社48社を抽出し、2014年度の総収入高、収入規模別、損益状況などを分析しています。

■ 48社の経営状態

これによれば、次のような現況にあることが分かりました。

●総収入高

48社の2013年度の総収入高は約543.9億万円で、2012年度の544.6億円に比べ0.1%減の横ばいとなっていたが、2014年度は約675.1億万円となり、前年度比24.1%増と大きく好転した。

●規模別総収入高

2014年度総収入高を規模別に見ると、「50億円以上」は4社・約318.4億万円と、全体(675.1億万円)の約半分(47.2%)を占めている。

●収入状況

2014年度に「増収」となった企業は36社(構成比75.0%)。一方、「減収」となった企業は3社(同6.3%)、「横ばい」となった企業は9 社(同18.8%)であった。

●損益状況

2014年度に損益が判明した36社のうち、黒字を計上した「黒字企業」は32社(構成比88.9%)。一方、「赤字企業」は4社(同11.1%)であった。

■詳しくはこちら→PDF「家賃債務保証会社経営実態」

公営住宅入居者の収入算定、非婚母・父も寡婦・寡夫控除対象に

公営住宅の入居者の収入の算定は、非婚の母または父も寡婦控除または寡夫控除の対象とするよう改正されました。公営住宅法施行令の一部を改正する政令案が10月13日に閣議決定され、平成27年10月16日に公布されました。施行は平成28年10月1日。

実施には経過措置が設けられ、政令案の施行日後も、現入居者の家賃の算定の基礎となる収入の計算は、平成29年3月31日までは従前のままとなります。また、新規入居の収入条件については、政令案の施行日前に入居者の公募または公営住宅法第22条第1項(*)に基づく特定入居の申込みが開始されたが、入居者の決定がこの政令案の施行日以後になる場合は、従前のままとなります。

*公営住宅法 第22条(入居者の募集方法)

再配達の削減策、賃貸住宅では機能的な宅配ボックスを設置促進

ネット注文や受取人不在から年々増えている再配達。国土交通省の検討会が10月14日にまとめた報告書を受け、今後賃貸住宅では機能的な宅配ボックスなどの設置が求められてくることになりそうです。

労働力不足が言われている中での再配達は、物流面での無駄・損失を招いているだけでなく、CO2抑制というすう勢にも逆行しています。

国土交通省が昨年12月、宅配業者3社と都市部、都市郊外、地方の3地域に配達された宅配便計約413万個の実態調査を行ったところ、1回目の配達時に不在で再配達となったのは約80万個(全体の19%)に上りました。3回以上の再配達も3万個強(同1%)ありました。

こうした結果をもとに、再配達による社会的損失を試算したところ、営業用トラックのCO2排出量の増加分は42万トン(年間排出量の1%)、所要時間の増加分は1.8億時間(年9万人の労働力分)にもなることがわかりました。

6月に発足させた専門検討会では、①消費者(受取人)と宅配事業者・通販事業者との間のコミュニケーションの強化、②消費者の受け取りへの積極的参加の推進のための環境整備、③受取方法の更なる多様化・利便性向上等の新たな取り組みの促進、という3つの視点から具体策を検討。

うち、戸建住宅や賃借住宅での受け取りでは、再配達を招かない機能的な宅配ボックスを開発し、設置普及を呼びかけていくことになりました。賃貸住宅については、こうした宅配ボックスの設置が、他物件との差別化、空室対策にもなるとの事例や見方も出されました。

報告書ではほか、配達日時の確認・通知の徹底といった対策から、消費者メリットの提示(ポイント付与など)、またコンビニ・駅での受け取りなど、多様な再配達削減策を提言しています。 ■ 検討会報告書の提言ポイント

○消費者(受取人)と宅配事業者・通販事業者との間のコミュニケーションの強化

・宅配事業者・通販事業者から、消費者への適時適切な配達日時の確認・通知

・WEB、アプリ等を活用した消費者からの合理的な範囲での適時適切な配達日時指定の変更の容

易化

・これらのコミュニケーションの前提となる配達日時指定サービスの高度化等

○消費者(受取人)の受取への積極的参加の推進のための環境整備

・国、宅配事業者、通販事業者その他の関係者を通じた社会的損失の試算結果を消費者に幅広く理

解していただく取り組み

・社会的損失の減少に貢献した消費者に対する宅配事業者、通販事業者等によるポイント等のメ

リット付与

○受取方法の更なる多様化・利便性向上等の新たな取り組みの促進

①コンビニ等での受取の更なる利便性向上

・コンビニのユニバーサルな地域インフラ化(消費者が最寄りのコンビニ等でできる限り多数の

宅配事業者、通販事業者等からの荷物を受け取れるようにするコンビニの受取に係るユニバーサ

ルな地域インフラ化の推進)

・コンビニでの労働力不足に対応するための、受取サービスのオペレーションの効率化・標準化

②住宅における宅配ボックス等の機能発揮、整備促進等

・宅配ボックス等の機能発揮のための適正配置や、回転率の向上等の管理の更なる最適化

・宅配ボックス等の荷受け可能サイズに対応し、その効率的な利用に貢献する通販事業者における

梱包サイズの適正化の推進

・新たなコンセプトの宅配ボックスの開発等(宅配事業者その他の関係者の共働による新たなコン

セプトの宅配ボックスの開発等を通じた、既存集合住宅、戸建て住宅等への宅配ボックス等の整

備促進、既存宅配ボックスの更新への対応)

③鉄道駅の活用等新たな受取方法の多様化のための方策

・鉄道駅等における汎用的な受取拠点の整備促進(公共的空間である鉄道駅等の空間を最大限有効

に活用するための、また、利用者にも分かりやすく活用しやすい、どの宅配事業者、通販事業者

や利用者でも利用可能な社会インフラとしての宅配ボックス、受取カウンターの鉄道駅等への

整備促進)

・鉄道駅等に設置した宅配ボックス等までの輸送に係る旅客鉄道の活用の促進

2015年7~9月の首都圏賃貸居住用物件の取引動向

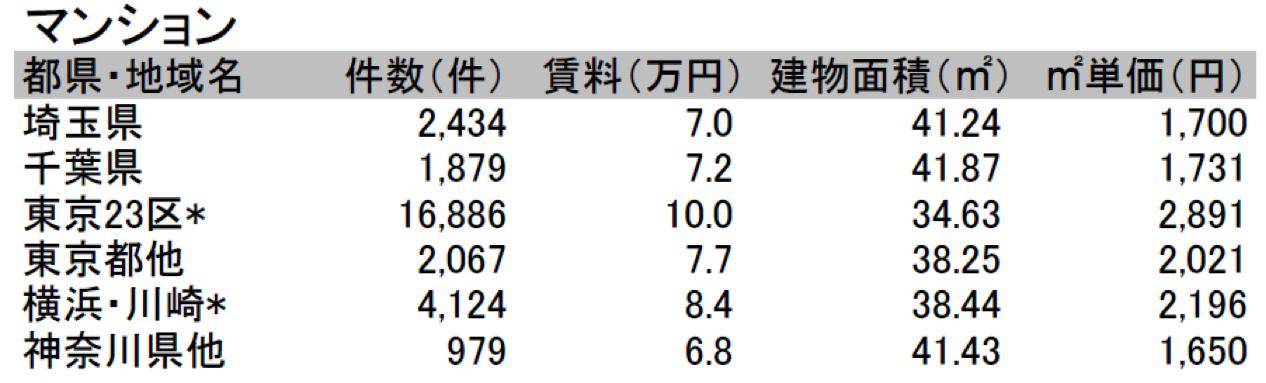

東日本不動産流通機構は10月19日、2015年7~9月の首都圏賃貸居住用物件の取引動向データを次のように発表しました。

マンションの㎡賃料を見ると、埼玉県が1,700円(前年同期比0円)、千葉県が1,731円(30円高)、東京23区が2,891円(28円安)、東京都他が2,012円(56円安)、横浜・川崎が2,196円(17円高)、神奈川県他が1,650円(64円安)で、千葉県と横浜・川崎は上昇したものの、東京都他と神奈川県他を中心に下降または横ばいとなりました。

アパートの㎥単価は、埼玉県が1,586円(21円安)、千葉県が1,497円(38円安)、東京23区が2,709円(66円高)、東京都他が1,985円(16円高)、横浜・川崎が2,112円(54円高)、神奈川県他が1,537円(15円安)で、東京23区と横浜・川崎が上昇し、千葉県と埼玉県などが下降しました。

■詳しくはこちら→PDF「首都圏賃貸居住用物件の取引動向」

住み続けられる賃貸住宅は、模様替えでもリノベでもなく、“間取りフリー!?”

近年、これまでの“賃貸派=定住しない派”という図式は崩れ始めているのではないか。すると、これからは住み続けられる賃貸住宅が求められてくる。これに応えるには、「変えられない」「動かせない」という固定イメージを転換する“間取りフリー”の部屋づくりを追求すべきではないか。大東建託の賃貸住宅未来研究所がこう発信しています。

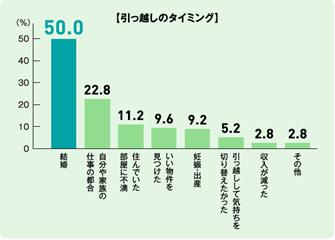

大東建託の賃貸住宅未来研究所は10月5日、コンテンツ「家族のカタチラボ」内で、賃貸住宅に住む25~39歳のカップル(夫婦)や家族を対象に行った「引っ越しに関する意識調査」の結果を公表しました。

衣類などの繊維製品の「洗濯表示」が平成28年12月から新しくなります。これまでの22種類から41種類へと倍増するものの、分りやすくなります(10月7日、経済産業省・消費者庁発表) 。

●引っ越しの理由…ライフステージ・ライフスタイルの変化

これによれば、現在の住居に引っ越したタイミングとして最も多かったのは「結婚」(50.0%)でした。次いで「自分や家族の仕事の都合」(22.8%)が多く、「住んでいた部屋に不満」(11.2%)、「いい物件を見つけた」(9.6%)、「妊娠・出産」(9.2%)などと、ライフステージ・ライフスタイルの変化が大きなファクターとなっていました。

●ここがちょっと不満…棚や家具設備を自由に置けない

賃貸住宅に対する“ここがちょっと”といった不満については、やはり「棚や家具設備を自由に設置できない」(28.0%)が最も多く、3分1ほどありました。ほか、「今の家にずっと住み続けられるか」(19.2%)、「次の住み替えの祭に、希望の物件が見つかるか不安」(18.0%)、「どの物件も間取りが似たりよったりでつまらない」(12.0%)といった不満や不安が多くありました。

●4年以上の長期入居…4年で15ポイントも増加

一方、日本賃貸住宅管理協会が、賃貸住宅に住むファミリーの動向を調べたところ、4年以上同じ部屋を借りている家族の割合は、2009年では約60.4%だったのに、2013年の調査では76.0%に増えています。

▲ 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 調べ

■賃貸入居者にとっても、「人・場所」は大切

こうした調査結果を受けて賃借未来研では、賃貸住宅の住むファミリーは、ライフステージやライフスタイルに応じた引っ越しを前提にして暮らしているようにも見えるものの、実際は引っ越しの経済的負担を抑えたほか、住み慣れた場所や土地勘のできた場所で「人とのつながり」や「地縁」を大切にして暮らしたいと考えるケースが増えてきているのではないかと分析。

■賃貸未来研、「間取りをアレンジする」発想が必要

そうだとすると、リフォームやリノベーションで部屋を本格的に作り変えるのでもなく、また単なる模様替えですますのでもなく、「間取りをアレンジする」発想が必要であると判断。賃借未来研では新しい賃貸住宅のコンセプトとして、個人空間と共有空間のバランスが変えられる「間取りフリーの部屋づくり」を発信しています。

具体的には、「水周りや玄関、階段は動かせないという前提で、残りの空間を仕切りなおす」といった部屋づくりになるようです。

こうした動きが進めば、住み続けたいけど住み続けられない賃貸住宅は置いてきぼりをくうことになりそうです。

2015.10.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

衣類の洗濯表示、平成28年暮れから新しくなります

今回の見直しは平成27年3月に家庭用品品質表示法の「繊維製品品質表示規程」が改正され、平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が、従来のJIS L0217から新しいJIS L0001にならったものに変更されたためです。

今回の見直しは平成27年3月に家庭用品品質表示法の「繊維製品品質表示規程」が改正され、平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が、従来のJIS L0217から新しいJIS L0001にならったものに変更されたためです。

新しい表示は、基本の記号に、線「-」や点「・」などの記号と数字などを組み合わせたものになっており、世界で共通に使用されている国際規格(ISO)と同じになります。

ご自宅での洗濯はもちろんですが、賃貸入居者にも掲示板などで、下記チラシ(PDF)を紹介されるようお勧めします。

※詳しくはこちら→PDF「新しい衣類の取扱い表示」

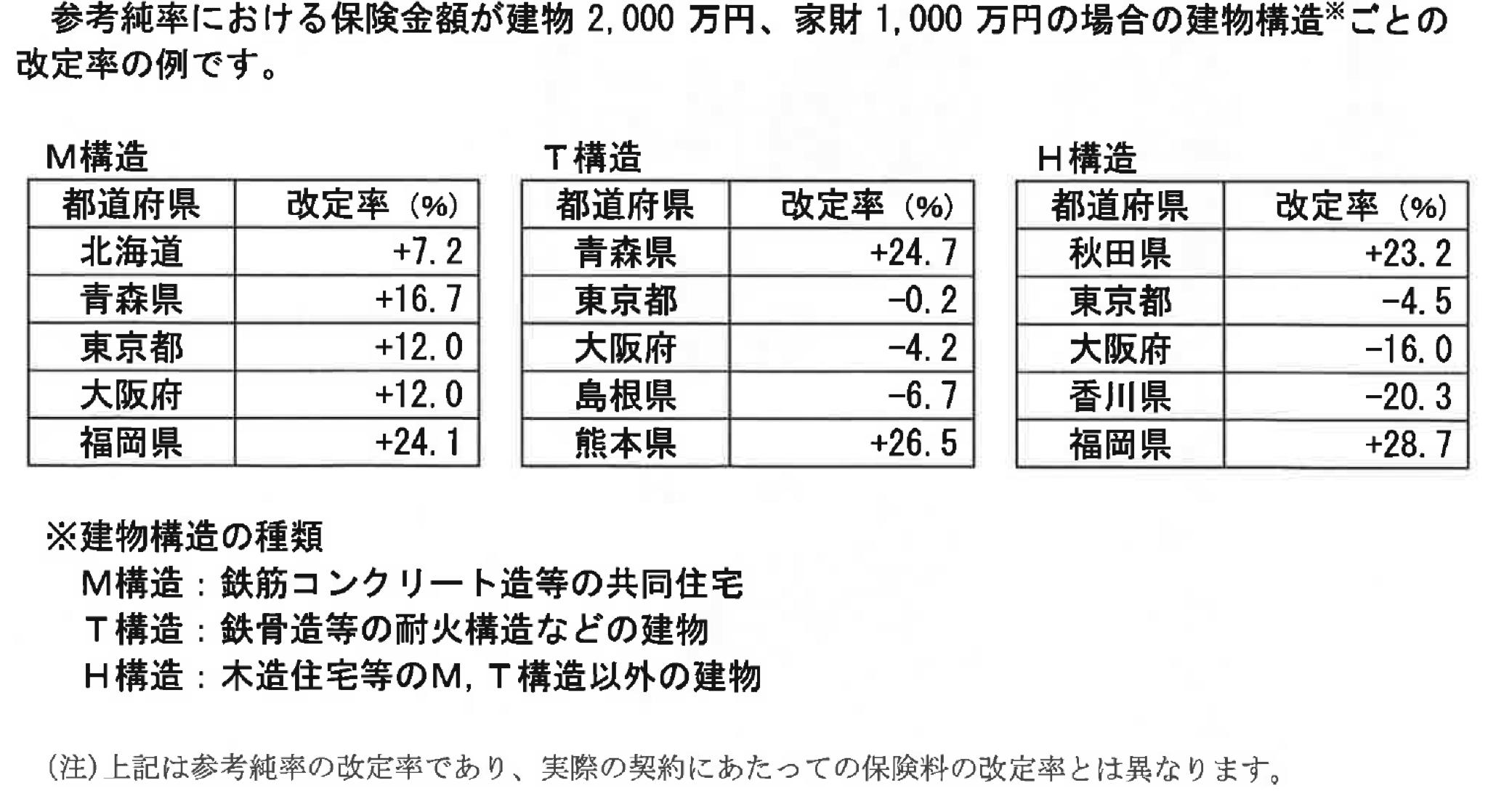

地震保険料、2017年1月から3段階値上げ(計19%)

地震保険料が、3段階(2017年1月~2021年)に分け、全国平均で計19%も値上げされます。この10月からは火災保険料も全国平均で2~4%値上げされており、大地震や異常気象などの自然災害による損害リスクが高まっているとは言え、相次ぐ保険料値上げに契約者からは戸惑いや困惑の声が聞かれています。

■ 都道府県区分、損害区分も見直し 値上げは住宅の構造(耐火建築物など・それ以外<木造など>)と、当地区分(都道府県別に4区分)によって異なりますが、今回は地震危険度の見直しにともない当地区分も変更されます。

また損害区分は、これまでの全損(100%)・半損(50%)・一部損(5%)の3区分から、全損・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損へと4区分に細分化されます。

■ 第1段階値上げ、全国平均で5.1%

第1段階分値上げは、全国平均で5.1%(最大引上げ+14.7%、最大引下げ-15.3%)となります。値上げは、既契約分も更新時に適用されます。

地震保険料は2014年7月に平均15.5%引き上げられたばかりですが、政府の地震調査研究推進本部が2014年にまとめた予測地図をもとに見直して、相模トラフ地震や南海トラフ地震の被害想定が盛り込まれました。

■ 保険料の見直し(第1段階分、契約例:保険期間1年、保険金額1,000万円、割引率10%)

【当地区分の見直し】

「東京vs地方」の暮らし格差、賃貸では格差が半減、家を買うと“東京ビンボー”に

ヒト、モノ、カネ、それに情報があふれる魅力的な大都市、東京。そのうえ、地方に比べると平均年収も多くなるので、多くの若者があこがれます。でも、年収から住居費を引いた残額を比較すると、賃貸住ではその差が半減し、東京で持ち家を買うと大きく損をするようです。

インテリジェンス(東京)が運営する転職サイト「meeta」(ミータ)と、ネクスト(東京)が運営する住宅サイト「HOME'S PRESS」(ホームズプレス)とが共同で今年8月、20~40代の有職者(回収1,000サンプル)にインターネット調査を行い、標準偏差で平均値を求めたところ、こんな実態が分かったと言います。こうした結果を招いたのは、「年収と住居費の差」です。

まず、東京と地方での年収差を30代後半でみた場合、111万円もあります。

インテリジェンス(東京)が運営する転職サイト「meeta」(ミータ)と、ネクスト(東京)が運営する住宅サイト「HOME'S PRESS」(ホームズプレス)とが共同で今年8月、20~40代の有職者(回収1,000サンプル)にインターネット調査を行い、標準偏差で平均値を求めたところ、こんな実態が分かったと言います。こうした結果を招いたのは、「年収と住居費の差」です。

まず、東京と地方での年収差を30代後半でみた場合、111万円もあります。

| 【年収】 | 東京(平均年収) | 地方(平均年収) |

|---|---|---|

| 20代 | 382万円 | 280万円 |

| 30代前半 | 383万円 | 371万円 |

| 30代後半 | 500万円 | 389万円 |

■ 賃貸住宅に住むと、残額は60万円に縮小

これに対し、賃貸住宅の住居費は、その差がワンルームで7,400円、1K・1DK・1LDKで4万円、2DK・2LDKでは4万4,400円。これをもとに、20代で1K~1LDKの部屋に住んだときの年間家賃をみると、東京の109.2万円に対し、地方は61.2万円。

これをそれぞれの年収から引くと、残額は東京の272.8万円に対し地方は218.8万円。この結果、年収では約100万円も違うものの、年間家賃を引いた後は約60万円の差へと縮小します。

| 【平均家賃】 | 東京(ひと月の平均家賃) | 地方(ひと月の平均家賃) |

|---|---|---|

| ワンルーム | 4万4,400円 | 3万7,000円 |

| 1K・1DK・1LDK | 9万1,000円 | 5万1,000円 |

| 2DK・2LDK | 10万6,600円 | 6万2,200円 |

■ 持家を購入すれば、残額は地方が50万円もトク

また、持ち家を購入した人たちの平均年収を東京と地方で比べると、東京が最大で123万円(30代後半を比較)高いのですが、30歳で住宅を購入した場合、住宅ローン支払い後の残額は185万円。これに対し、地方では236万円となり、地方が年間51万円も多くなります。このため、「世帯年収を考慮していないので一概には言えないが、住宅購入の負担は地方が明らかに少ない」と紹介しています。

| 【持家購入者年収】 | 東京(年収) | 地方(年収) |

|---|---|---|

| 20代 | 370万円 | 294万円 |

| 30代前半 | 375万円 | 356万円 |

| 30代後半 | 550万円 | 427万円 |

| 【住宅ローン】(金利2.3%、全期間固定とき) | 東京 | 地方 |

|---|---|---|

| 毎月の支払い額 | 15万9,000円 | 10万0,000円 |

2015.10.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

消火器、戸建住宅の半数弱が、点検未実施か不明

「戸建住宅に住み、消火器を所有している人の半数弱(46%)が定期点検をしていないか不明」「消火器をリサイクルする際のその窓口を把握していたのは全体の20%しかいない」。日本消火器工業会と消火器リサイクル推進センターが、自宅に消火器を所有している20~69歳の男女330人にアンケート調査を行ったところ、こうした実態が分かりました(8月24日公表)。

■期限を過ぎたものや劣化した消火器は正常に作動しないケースも

消火器の使用期限は、業務用でおおむね10年、住宅用で5年(メーカーによって異なる)。期限を過ぎたものや劣化した消火器は正常に作動しないケースがあります。

工業会によれば、業務用消火器は半年に1回の点検が義務づけられていますが、一般家庭は“自主点検”となっているため徹底していないのが現状。このため、工業会では半年に1回程度は、異常がないかを確認する定期点検を実施するよう呼びかけています。点検により異常や破損が見つかった場合や使用期限を過ぎた廃消火器は、工業会が委託する各消火器メーカーや防災・点検事業者が回収してくれます。

全国の宅建業者数、9年ぶりに増加、監督処分件数は減少

国土交通省(土地・建設産業局不動産業課)は9月28日、平成26年度「宅地建物取引業法の施行状況調査」の結果を公表しました。これによれば、平成26年度末(平成27年3月末)現在の宅地建物取引業者数は、12万2,685業者となり、平成17年以来の9年ぶりに増加しました。

■宅地建物取引業者数

大臣免許が2,271業者、知事免許が12万414業者で、全体では122,685業者。対前年度比では、大臣免許業者が+73業者(+3.3%)、知事免許業者が+485業者増(+0.4%)、全体で+558業者(+0.5%)で、増加は9年ぶりです。

宅建業者数の推移(過去10年間)

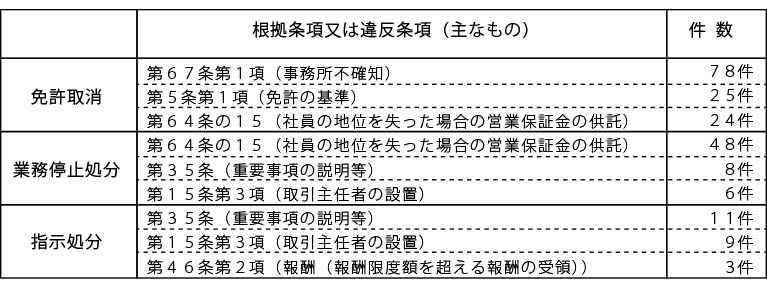

■監督処分の実施状況

平成26年度中に、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は計249件となり、前年度末より20.7%、65件減少しました。処分別にすると、免許取消処分が141件(▲43件、▲23.4%)、業務停止処分が74件(+9件、+13.8%)、指示処分が34件(▲31 件、▲47.7%)。

■監督処分における主な違反

2015.09.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

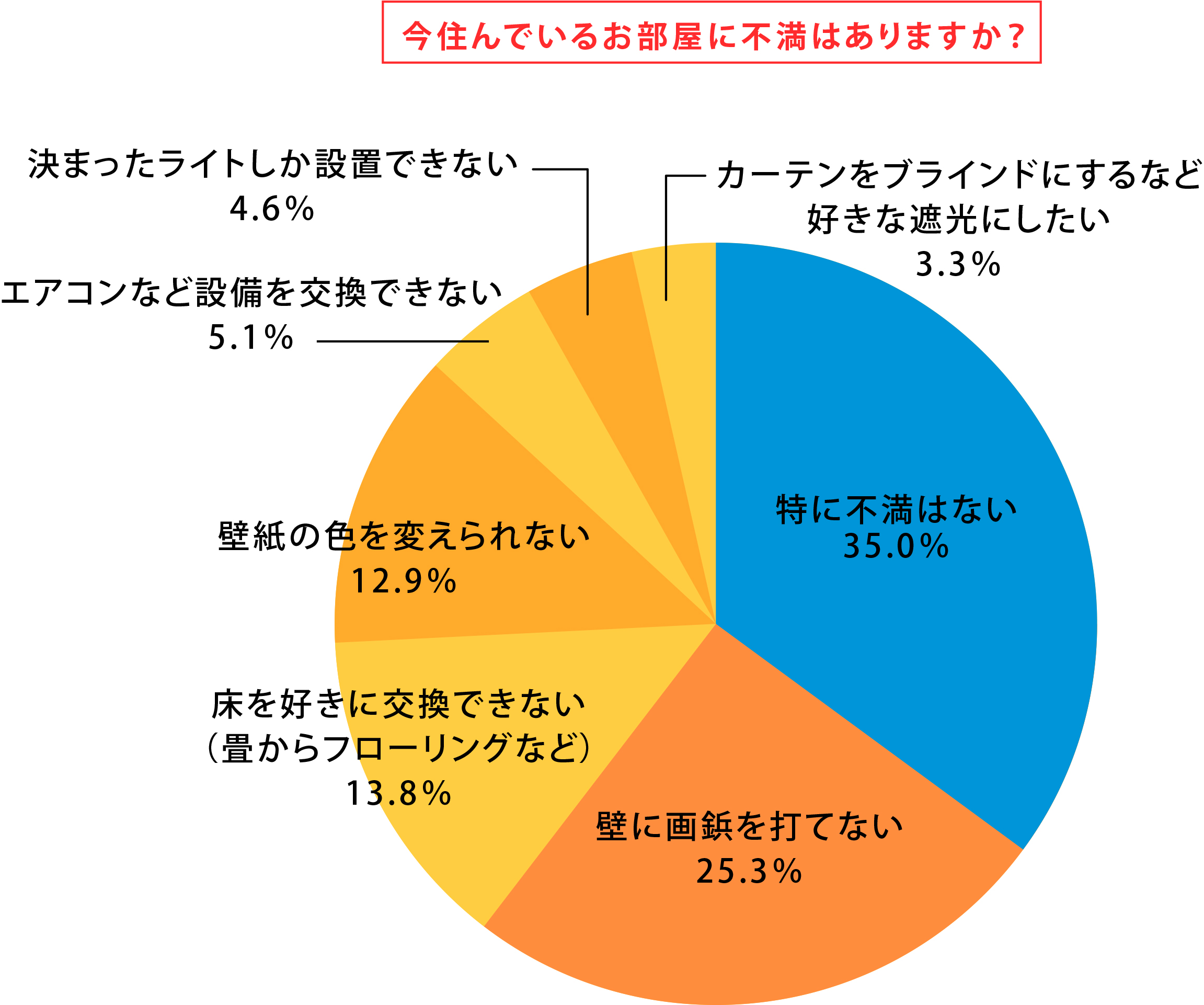

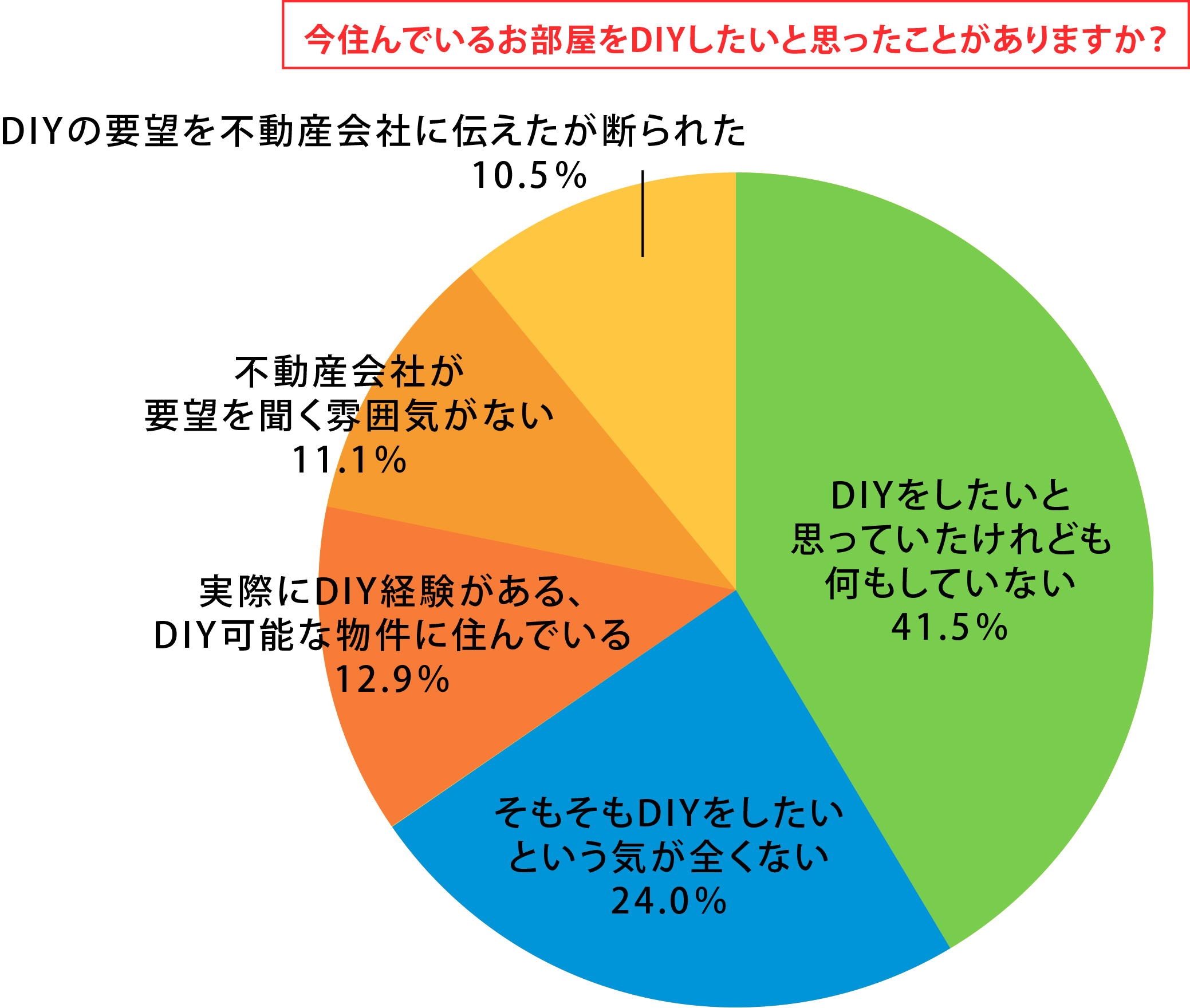

DIY賃貸に6割の入居者が興味示す、多いのは壁のイメチェン

空き家となっている個人住宅の流通促進に向け、入居者が改修できる「DIY賃貸」が話題になりつつありますが、入居希望者にアンケートを実施したところ、6割ほどの回答者がDIYに興味がありました。やってみたいDIYとしては「壁紙を好きな色にしたい」「キッチンを好きな物にしたい」「壁に自由にペイントしたい」などが上がり、予算としては7割が「5万円以下」「予算をかけたくない」と答えました。

■賃貸情報サイトが意識調査を実施

このアンケート調査は、仲介手数料が無料の賃貸情報サイト「ウチコミ!」が、2015年7月に実施。対象とした入居希望者1万3,727人のうち、2,170人から回答を得ました。回収率(15.8%)から見て、DIY賃貸に興味のある入居者の回答数が多いと見られますが、そうした回答者たちの意識や傾向を知るには、参考になりそうです。

■回答の概要

●今住んでいる部屋に不満があるか?

不満がないユーザーは約35.0%。逆に言えば、約65.0%が今の住まいに不満があると見ることができます。内訳は、「壁に画鋲を打てない」(25.3%)、「床を好きな物に交換できない」(13.8%)、「壁紙の色を変えられない」(12.9%)などと、床や壁についての要望が目立っています。

●今住んでいる部屋をDIYしたいと思ったことがあるか?

「DIYをしたいと思っていたけれども何もしていない」が最も多く、41.5%。DIYを実現させるための手段があれば、結果は変わってきそうです。以下、「そもそもDIYをしたいという気が全くない」(24.0%)、「実際にDIYをしたことがある、DIY可能な物件に住んでいる」(12.9%)と続きます。

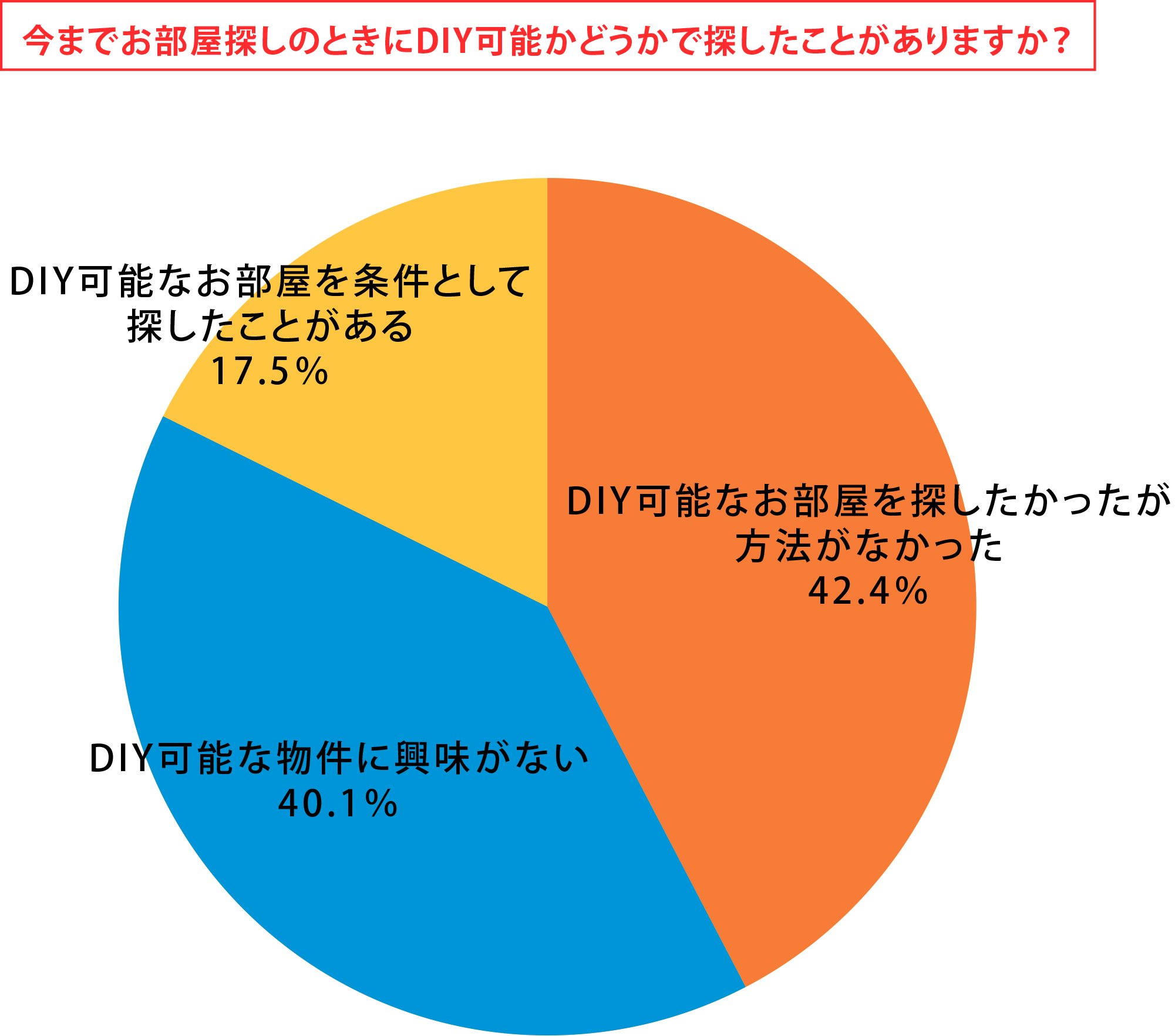

●今まで部屋探しのときにDIYが可能かどうかで探したことがあるか?

「DIY可能なお部屋を探したかったが、探す方法がなかった」(42.4%)、「DIY可能な物件に興味がない」(40.1%)の双方に回答が割れました。DIYに興味がないのはともかく、探す方法がないと感じている人が多いことが分かります。

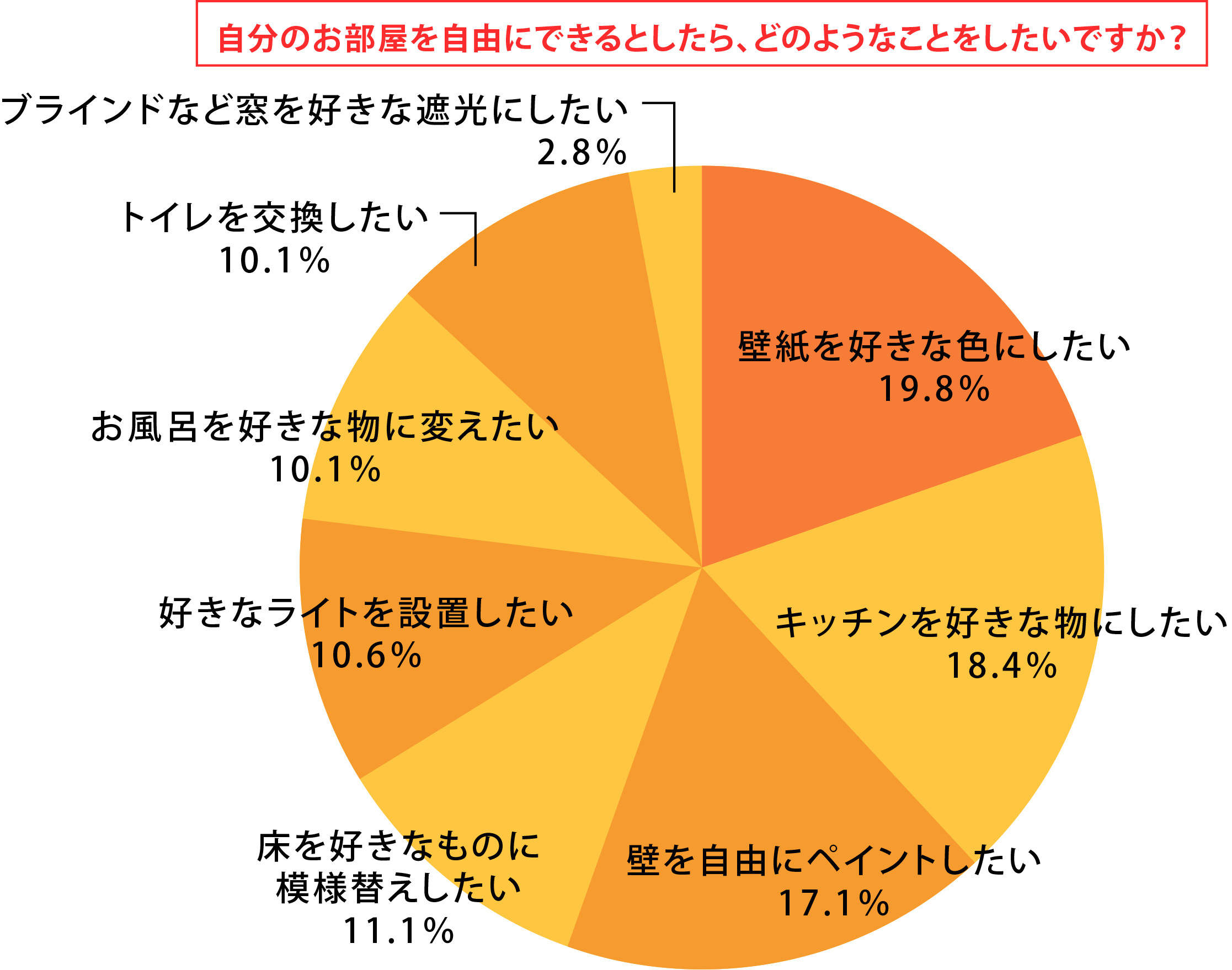

●自分の部屋を自由にできるとしたら、どのようなことをしたいか?

「壁紙を好きな色にしたい」(19.8%)、「キッチンを好きな物にしたい」(18.4%)、「壁を自由にペイントしたい」(17.1%)が上位3位。壁に関するニーズが非常に高いことが分かります。

●部屋のDIYにかかる予算について

「~5万円」(45.6%)が一番多く、次に「DIYに予算をかけたくない」(27.6%)、「5万~10万円」(23.0%)と続きます。5万円以内の予算なら、7割の人がDIYをしてみたいということにもなります。

●部屋をDIYするにあたり不安なことがあるか?

「原状回復をするのが大変」(33.2%)、「費用がかかるイメージがある」(23.0%)、「手間がかかりそうな気がする」(16.1%)という声が目立っています。こうした面を解決してサポートすると、DIY賃貸はもっと普及するように思われます。

大地震への備え、「全くしていない」3割。保険への認識不足も目立つ

SBI少額短期保険は2015年8月7日~9日に実施した地震防災に関するアンケート調査の結果を公表しました。それによると、防災情報は7割がテレビから得ると回答。安否確認の手段にソーシァルメディアを利用する人は2年連続で上昇しました。一方で、大地震への備えは6割強が実施しているものの、3割は全くしておらず、また火災保険・地震保険に関する知識も浸透していませんでした。この調査は、持家に住む全国の20~60代を対象に、インターネットを利用して例年実施しており、今回の有効回答は561名。

■防災情報の取得源はテレビが最も多く7割

地震や防災の知識をどこで得ているか聞いたところ、「テレビ」が71.3%と7割を占め、「インターネット」(43.7%)や「新聞」(34.9%)を大きく引き離しました。

●防災情報の取得源

| 防災に関する情報の取得源 | 今回割合 |

|---|---|

| テレビ | 71.3% |

| インターネット | 43.7% |

| 新聞 | 34.9% |

| ラジオ | 16.6% |

| 都道府県や市区町村の広報誌 | 15.5% |

| 本・雑誌 | 11.6% |

| 町内会・自治会、自主防災組織の方から | 9.6% |

| 職場・学校 | 5.3% |

| 講習会 | 2.5% |

| 消防署や消防団の方から | 2.3% |

| その他 | 0.7% |

| 特にない | 13.4% |

■巨大地震の発生、被害予測はやや漠然

近い将来自分の住んでいる地域で「大地震が発生すると思う」回答は、前年の28.8%から23.9%へと減少。一方で、「どちらかといえば発生すると思う」は29.7%から34.2%へと増加しました。地震が発生すると思っている人が約6割を占めるものの、その不安は漠然としたものになっています。

●大地震の発生予測

| 大地震の発生予測 | 今回 | 前回 |

|---|---|---|

| 発生すると思う | 23.9% | 28.8% |

| どちらかといえば発生すると思う | 34.2% | 29.7% |

| どちらともいえない | 26.6% | 24.6% |

| どちらかといえば発生しないと思う | 6.1% | 7.7% |

| 発生しないと思う | 3.0% | 4.3% |

| わからない | 6.2% | 5.0% |

●大地震による被害予測

| 大地震による被害予測 | 今回 | 前回 |

|---|---|---|

| 大きな被害を受けると思う | 17.1% | 18.5% |

| どちらかといえば被害を受けると思う | 42.2% | 37.9% |

| どちらともいえない | 22.1% | 23.1% |

| どちらかといえば被害を受けないと思う | 11.1% | 13.7% |

| まったく被害を受けないと思う | 1.2% | 1.8% |

| わからない | 6.2% | 5.0% |

■6割強が地震対策を実施も、約3割は全くせず

家庭で実際に着手している地震対策を聞いたところ、非常用の食糧・水など6割超が実施しているのに対し、36.2%の方は特にしておらず、防災意識の減退が見受けられます。

●家庭で現在行っている地震対策

| 家庭で現在行っている地震対策 | 今回 | 前回 |

|---|---|---|

| 非常用の食糧・水を準備している | 35.8% | 40.0% |

| 避難グッズを用意している | 33.2% | 37.0% |

| 家具の転倒・落下対策をしている | 28.9% | 34.7% |

| 家族で避難場所を決めている | 26.6% | 34.2% |

| その他 | 0.4% | 0.4% |

| 特に対策はしていない | 36.2% | 31.3% |

■安否確認手段にSNS利用、2年連続で上昇

被災時の連絡手段は、「携帯電話のメール」(44.9%)、「携帯電話の通話」(43.5%)と携帯電話利用が多くみられ、「災害用伝言サービス」(35.8%)、「固定電話の利用」(14.8%)を上回りました。また、TwitterやLINEなどのソーシャルメディアの利用意向を示した回答が前年の18.7%から23.2%まで増加し、2013年(16.9%)から2年連続の上昇となりました。

●被災時の安否確認の方法

| 被災時の安否確認の方法 | 今回 | 前回 |

|---|---|---|

| 携帯電話でのメール | 44.9% | 48.4% |

| 携帯電話での通話 | 43.5% | 42.0% |

| 災害用の各種伝言サービス | 35.8% | 39.3% |

| TwitterやLINE、Facebookなどのソーシャルメディア | 23.2% | 18.7% |

| 固定電話での通話 | 14.8% | 16.5% |

| その他 | 0.0% | 0.4% |

| 特に対策はしていない | 29.8% | 28.6% |

■経済的な備えの不足を7割以上が認識

被災時の自宅再建を、地震保険などで備えている人は、「特に準備をしていない」と答えた39.0%を除くと61.0%となりました。自宅再建費用の準備については「30%程度」「10%程度」「ほとんどできていない」「わからない」が全体の74%を占め、準備不足がうかがわれます。また、77.9%が自宅再建費用以外に「300万円」以上かかると想定していました。

●自宅を再建費用の捻出方法

| 自宅を再建費用の捻出方法 | 今回 | 前回 |

|---|---|---|

| 地震保険 | 41.7% | 40.7% |

| 貯蓄やその他金融資産 | 29.9% | 31.3% |

| 共済等の地震保険以外の補償 | 13.0% | 14.1% |

| その他 | 0.2% | 0.4% |

| 特に準備はしていない | 39.0% | 41.8% |

●家具や家電製品、避難時の住居費など、自宅再建費用以外の費用

| 自宅再建費用以外の費用の想定 | 今回割合 |

|---|---|

| 100万円 | 19.6% |

| 300万円 | 31.2% |

| 500万円 | 23.2% |

| 1000万円 | 23.5% |

| その他 | 2.5% |

●自宅再建費用の準備状況

| 自宅再建費用の準備状況 | 今回割合 |

|---|---|

| 100% | 6.1% |

| 80%程度 | 3.9% |

| 50%程度 | 16.0% |

| 30%程度 | 12.5% |

| 0%程度 | 4.5% |

| ほとんどできていない | 36.7% |

| わからない | 20.3% |

■火災・地震保険への知識

噴火による被害を地震保険で補償できることを知っている人は約3割、地震保険の補償額は火災保険の半分が上限であることを知っている人は約4割で、地震保険や火災保険への知識が徹底していない状況がうかがわれます。

●火災保険の対象

(地震を原因とする火災や倒壊・地崩れ・土砂災害・津波・地盤沈下・液状化などでの被害が補償されないことをご存知ですか)

| 火災保険の対象 | 今回割合 |

|---|---|

| 知っている | 37.3% |

| なんとなく知っている | 33.7% |

| 知らない | 29.1% |

●地震保険の補償額上限

(最大で「火災保険の50%」までということをご存知ですか)

| 火災保険の対象 | 今回割合 |

|---|---|

| 知っている | 16.0% |

| なんとなく知っている | 24.8% |

| 知らない | 59.2% |

2015.09.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

2014年度消費生活相談、「賃貸アパート・マンション」がワースト6位

独立行政法人国民生活センターは8月20日、2014年度の「PIO-NETにみる消費生活相談の概要」を公表しました。これによれば、相談件数は約95.5万件で、前年度に続いて増加。うち特に、利用した覚えのないサイト利用料の請求など「架空請求」の相談が前年度に比べ1.7倍に増えるとともに、「アダルト情報サイト」に関する相談は4年連続で第1位になりました。また、商品・役務別相談件数では、「賃貸アパート・マンション」が前年度並みの3.3万件あり、引き続きワースト6位となりました。

■相談件数総数は約95.5万件、架空請求1.7倍、アダルト情報4年連続TOP

この消費生活相談の概要は、国民生活センターと消費生活センター等を結ぶ「全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET:パイオネット)」によって収集した2014年度の消費生活相談情報をまとめたものです(対象データは、今年5月末日までの登録分)。

2014年度の相談件数は、約95.5万件(前年度は約94.0万件)で、前年度に引き続き、増加しました。

2014年度の傾向と特徴

○「アダルト情報サイト」に関する相談が最も増加して11.1万件となり、2011年度以降、4年連続で第

1位になりました。さらに、「アダルト情報サイト」とのトラブル救済をうたう探偵業者等に関する相

談も増加しました。

○利用した覚えのないサイト利用料の請求など、「架空請求」の相談が3.4万件となり、前年度に比べ

1.7倍に増加しました。

○相談件数が前年度に引き続き増加した「インターネット接続回線」、「移動通信サービス」では、勧

誘時の説明不足等による解約などの相談が目立っています。特に、光回線の契約に関する相談や遠隔

操作で手続きを行うプロバイダに関する相談が増加しました。

○前年度に急増した「健康食品の送り付け商法」によるトラブルの相談が減少したことにより、70 歳以

上の相談件数は前年度をやや下回りました。しかし、60歳以上が全体の約35%と引き続き高い割合を

占めています。立場の違う複数の業者が、実態不明のファンド等の金融商品や権利等を電話で勧誘す

る「劇場型勧誘」の被害も多くみられました。

○インターネット上の広告をきっかけとした海外の無登録業者とのバイナリーオプション取引に関する

トラブルが増加しました。

| 増加件数の多い商品・役務等 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 順位 | 商品・役務等 | 2014年度 | 2013年度 | 差 | 対前年度比 |

| 1 | アダルト情報サイト | 111,420 | 80,421 | 30,999 | 1.39 |

| 2 | インターネット接続回線 | 34.272 | 19.664 | 14.608 | 1.74 |

| 3 | 商品一般 | 49,790 | 40,753 | 9,037 | 1.22 |

| 4 | デジタルコンテンツその他 | 57,894 | 52,307 | 5,587 | 1.11 |

| 5 | 他の役務サービス | 13,641 | 10,965 | 2,676 | 1.24 |

| 6 | 移動通信サービス | 21,190 | 18,948 | 2,242 | 1.12 |

| 7 | 複合サービス会員 | 3,878 | 1,905 | 1,973 | 2.04 |

| 8 | 浄水器 | 4,483 | 2,760 | 1,723 | 1.62 |

| 9 | 興信所 | 3,193 | 1,733 | 1.460 | 1.84 |

| 10 | 包装サービス | 13,500 | 12,328 | 1,172 | 1,10 |

| 11 | デリバティブ取引その他 | 2,027 | 955 | 1,072 | 2.12 |

| 12 | インターネット通信関連サービス | 4,159 | 3,293 | 866 | 1.26 |

| 13 | IP電話 | 3,269 | 2,426 | 843 | 1.35 |

| 14 | 老人ホーム全般 | 1,084 | 261 | 823 | 4.15 |

| 15 | 社会保険 | 3,532 | 2,794 | 738 | 1.26 |

■上位商品・役務等別相談件数

○商品・役務等別の相談件数のワースト15位を見ると、「賃借アパート・マンション」は3.3万件で前

年度(3.3万件)と同じ第6位となりました。

○「アダルト情報サイト」の相談は、相談件数が増加し、前年度に引き続き第1位でした。

○「デジタルコンテンツその他」では、映画配信サービスに関する相談や利用した覚えのないサイト利

用料の請求(架空請求)に関する相談が増加し、2番目に相談件数が多く寄せられました。

○インターネット関連では、プロバイダや光回線などの「インターネット接続回線」が順位を伸ばしま

した(2013年度7位→2014年度5位)。

■上位商品・役務等別相談件数

| 2014年度 | 件数 | 割合(%) | |

|---|---|---|---|

| 全体 | 954,591 | 100.0 | |

| 順位 | 商品・役務等 | ||

| 1 | アダルト情報サイト | 111,420 | 11.7 |

| 2 | デジタルコンテンツその他 | 57,894 | 6.1 |

| 3 | 商品一般 | 49,790 | 5.2 |

| 4 | サラ金・フリーローン | 35,901 | 3.8 |

| 5 | インターネット接続回線 | 34,272 | 3.6 |

| 6 | 賃貸アパート・マンション | 33,193 | 3.5 |

| 7 | 移動通信サービス | 21.190 | 2.2 |

| 8 | 相談その他 | 18,024 | 1.9 |

| 9 | 健康食品 | 17,955 | 1.9 |

| 10 | 他の役務サービス | 13,641 | 1.4 |

| 11 | 四輪自動車 | 13,564 | 1.4 |

| 12 | 放送サービス | 13,500 | 1.4 |

| 13 | ファンド型投資商品 | 13,428 | 1.4 |

| 14 | 出会い系サイト | 13,119 | 1.4 |

| 15 | 新聞 | 11,888 | 1.2 |

巧妙化する特殊詐欺、空き部屋の悪用が増加

巧妙化する特殊詐欺で、空き部屋を悪用するケースが増え、警察庁がアパート・マンションの管理者などに事故防止に努めるよう呼びかけています。特に徹底を求めているのは、「管理する空き部屋の巡回を徹底する」「カギの管理を徹底し合い、カギの作成や勝手な使用を防止する」「内覧や開錠するとき、内覧者の行動に注意をする」の3点です。

■警察庁、空き部屋の巡回・鍵の管理・内覧者に注意を呼びかけ

空き部屋の悪用には、次のような3つパターンがあります。警察庁によれば、狙われやすいのは「昼間、住民が留守がちなアパート」や「ポストにチラシ等がたまっている部屋」。あやしいな、不審だなと思ったら、最寄りの警察署へ連絡するよう呼びかけています。

■空き部屋の悪用パターン

①空き部屋に侵入!

・特殊詐欺の被害金を宅配業者に配達させて受け取る。

・侵入はしないものの、住人を装って玄関前で受け取る。

②空き部屋の郵便受けを悪用!

・被害金等の送付場所を空き部屋に指定する。

・郵便受けに届いた被害金等を回収する。

・不在を装い、投函された不在伝票で再配達を依頼して、依頼品を受け取る。

③内覧を装って情報入手!

・「内覧したい」などと連絡して、空き部屋の住所を入手する。

・内覧の際に、カギの隠し場所やキーボックス等の解錠番号を盗み見る。

矢野経済研究所、2015年版「住宅リフォーム市場の展望と戦略」を発刊

矢野経済研究所は7月下旬、2015年版「住宅リフォーム市場の展望と戦略」を発刊しました。

それによれば、2014年の市場規模は前年比3.6%減の約6.7兆円、2015年は前年比0.8%減の約6.6兆円へとやや縮小したと推計。しかし、10年後の2025年には7.4兆円に成長、そしてその5年後の2030年は7.3兆円規模で推移していると予測しています。

リフォーム本格化時代に向けて今年5~7月、大手有力15社の動向を分析。大局的なリフォーム市場だけではなく、消費増税後の動向や部位別リフォームなど、多様化するセグメントにおけるトレンドや市場規模も展望しています。

■詳しくはこちらへ→矢野経済研究所サイト

2015.08.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

IT活用の重説、8月31日から実験開始

宅地建物取引の際に宅地建物取引士が対面で行うことになっている「重要事項説明」を、ITを活用して実施する社会実験が、8月31日から始まります。国が進めている「IT利活用の裾野拡大」の一環として進められるもので、実験期間はいちおう来年1月末までの5カ月間。実験を通じて、トラブル回避などの課題を検証していくことになっています。

■テレビ会議など利用し、全国246社で実施

国土交通省の発表(7月30日)によれば、全国462業者から申請があり、必要な書類や体制が整っていた246社が実施事業者として登録されました。

社会実験の対象となる取引は、「賃貸取引」と「法人間取引」(個人を買主・売主とする売買取引は対象外)。社会実験で利用可能な情報ツールは、画面で相対できる「テレビ会議」など。電子メールだけで重要事項説明の内容を告知して質問を受け付ける方法は、対象となりません。

登録事業者は次のロゴ(カラーまたはモノクロ)を掲示します。

国土交通省、不動産鑑定士向け「既存戸建住宅の評価に関する留意点」策定

国土交通省(土地・建設産業局地価調査課)は7月30日、不動産鑑定士が既存戸建住宅の評価を行う際に、建物の性能やリフォームの状況などを的確に反映し、中古住宅市場に信頼性の高い価格情報を提供できるよう、「既存戸建住宅の評価に関する留意点」を策定しました。

■中古住宅市場の活性化につながる“信頼性の高い価格情報”提供を

我が国の中古住宅市場は、空き家の増加が社会問題化する中で、建物の性能や維持管理の情報が不足し、既存住宅の質に対する消費者の不安があることや、戸建住宅の価値が築後20~25年程度で一律にゼロとされるなどの取引慣行が課題となっています。

そこで、既存住宅の質については近年、住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度が整備されるとともに、既存住宅インスペクション・ガイドラインの策定や住宅履歴情報の蓄積などにより、環境整備が進展しつつあります。

「既存戸建住宅の評価に関する留意点」は、これらを踏まえ、不動産鑑定士がこうした情報を活用して建物の性能やリフォームの状況等を的確に反映し、市場の活性化につながる信頼性の高い価格情報を提供できるよう策定されました。

こうした動きと連動し、(公社)日本不動産鑑定士協会連合会では、不動産鑑定士向けの実務的な解説資料の作成、JAREA-HAS(既存戸建住宅建物積算価格査定システム)の改修などを行っています。

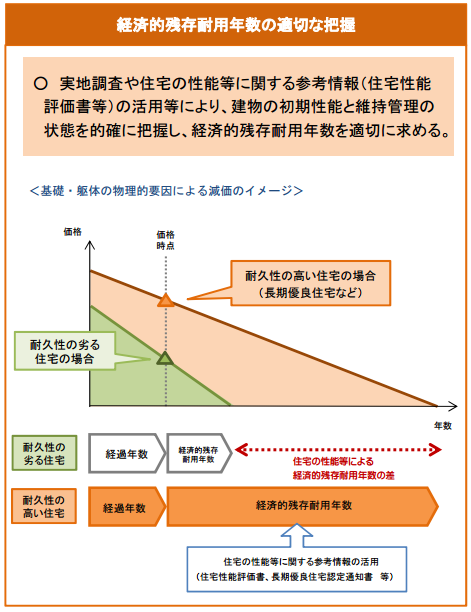

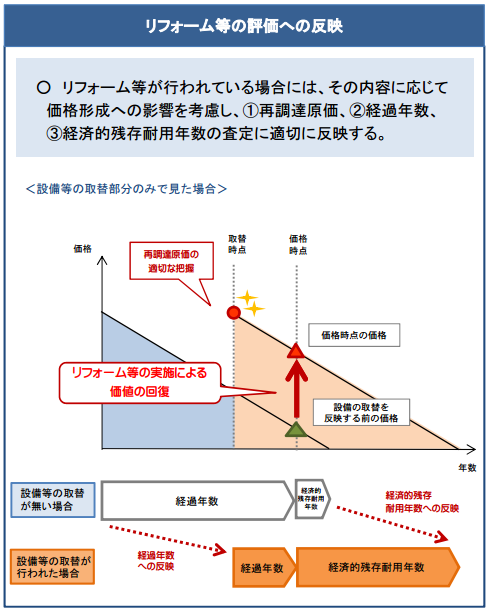

■「耐用年数」と「観察減価法」を併用して適切に減価修正

「既存戸建住宅「観察減価法」とを併用して減価修正を行うよう求めています。うち、耐用年数に基づく方法では「住宅を構成する部位ごとの特性を踏まえ、経済的残存耐用年数を適切に把握すること」と「リフォーム等の実施による価格形成への影響を考慮し、評価に適切に反映すること」を要請。また、観察減価法では「建物の劣化状況等を的確に評価に反映するため適切に適用すること」を求めています。

詳しくはこちら→PDF「既存戸建住宅評価留意点概要」

PDF「既存戸建住宅の評価に関する留意点」

4~6月住宅業況調査、北海道の低層住宅棟数は-17

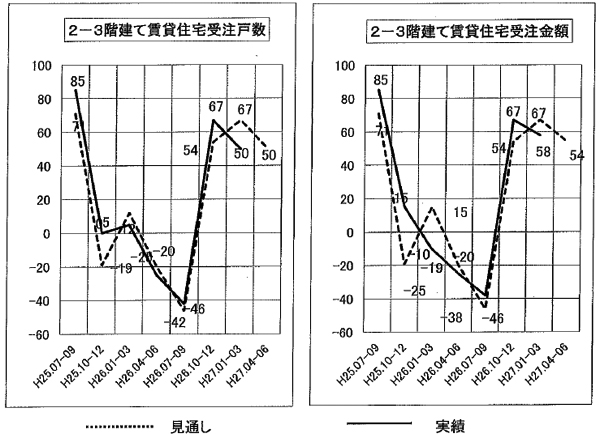

一般社団法人住宅生産団体連合会の「平成27年度第2回住宅業況調査報告」(4~6月)が8月7日発表され、全国の戸建注文住宅は棟数マイナス・金額プラス、低層賃貸住宅はともにプラスが継続しました。ただ、北海道の棟数は戸建注文住宅が-14、低層賃貸住宅が-17と、ともにマイナスになりました。

■賃貸住宅市場の空室率、横ばい33%、増加67%

住宅業況調査は、連合会の会員会社支店・営業所・展示場等の営業責任者に対して、住宅市場の業況感(対前四半期の実績・見通し)を3カ月毎にアンケート方式で行っています。今回調査は4~6月分を7月に実施しました。プラス・マイナスはいずれも指数です。

うち、低層賃貸住宅の全国概況と北海道の状況は次の通り。

●平成27年4~6月の対前四半期比総受注戸数・金額

○実績 受注は平成27年1~3月に比べ、総受注戸数が+4、総受注金額が+6と、プラスが継続。

総受注戸数を地域別で見ると、東北が+44、関東が+10であるのに対し、北海道は-17、九州は

-11で、地域的なばらつきが見られる。

○見通し 平成27年7~9月の見通しは、4~6月実績に比べ、総受注戸数+33、総受注金額+28。地域

別の総受注戸数は、北海道が+50、中部が+45などと大きく、すべての地域が二桁以上の大幅なプラ

ス。

●低層賃貸住宅経営者の供給意欲

住宅会社側から見た経営者の供給意欲度は、全国では、「かなり強い・強い」が減少(前期32%→今期28%)、「やや弱い・弱い」が増えた(13%→17%)。

北海道は「強い」が33%、普通が67%。

●賃貸住宅市場動向

○見学会・イベント等への来場者数 4~6月は1~3月に比べて、全国では「増加」が減少(27%→23%)、「減少」が微増(13%→14%)し、顧客の動きがやや停滞気味。地域別では、すべ

ての地域で「横ばい」が過半数以上を占めており、北海道は「横ばい」が100%になった。

○全体の引き合い件数 全国では、「増加」(23%→25%)、「減少」

(9%→14%)ともに増え、若干停滞気味。地域別では、来場者数と同じくすべての地域で「横ばい」の

割合が過半数以上を占め、北海道は「横ばい」が67%、「減少」が33%。

●賃貸住宅市場の空室率

全国では、「減少」が大幅に減り(20%→6%)、「増加」が増え

(9%→13%)、増加傾向が表れている。北海道も「横ばい」が33%、「増加」が67%で、増加傾向にある。

新設住宅着工、上期は44万607戸で前年を1.1%上回る

国土交通省は7月31日、平成27年6月分の新設住宅着工数を発表しました。これから平成27年上期(1~6月)の着工戸数を見ると、総戸数は44万607戸となって、前年同期を1.1%上回りました。3月から前年同月を上回りはじめ、5月5.8%増、6月16.3%増と増加傾向が顕著になってきています。

■貸家は3月以降、5月を除いて3万戸超続く

上期の着工戸数を利用関係別に見ると、持家が13万4,926戸で3.9%減、貸家が17万7,182戸で0.5%増、給与住宅が3,249戸で6.7%増、分譲住宅が12万5,250戸で8.0%増となっています。

貸家は3月3万243戸(4.6%増)、4月3万603戸(1.8%減)、5月2万8,208戸(2.8%増)、6月3万5,600戸(14.6%増)と、5月を除いては3万戸超が続き、回復基調のけん引役となっています。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.08.01

国交省、サブリース業者に禁止行為の順守徹底等「適切な業務の実施」要請

国土交通省(土地・建設産業局不動産業課)は7月29日、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会など住宅6団体に対し、禁止行為の順守徹底など「サブリース事業に係る適切な業務の実施」について、不動産業課長名で通知しました。

■賃貸住宅管理業者の登録制度を設けて順守を徹底も、一部でトラブル

国土交通省では、サブリースを含めた賃貸住宅の管理業務の適正化と、貸主・借主の利益保護を図るため、平成23年12月に「賃貸住宅管理業者登録制度」(登録は事業者の任意)を創設。登録を受けたサブリース業者には、賃貸人などに対する「不確実な事項に係る断定的判断の提供」など、一定の行為を禁止した「賃貸住宅管理業務処理準則」の順守を求めてきています。

しかし最近、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行わないでサブリース原契約を締結。このため、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例などが報道されたりしています。

■未登録業者にも「適切な業務の実施」と「登録の検討」求める

こうしたことから国土交通省は、通知文書の中で、登録を受けたサブリース業者に対しては、準則の順守をさらに徹底して、適切な業務の実施に努めるよう要請。同時に、登録を受けていないサブリース業者についても、準則に則った業務の実施と登録の検討を進めるよう求めています。

通知を出した住宅6団体は、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、(一社)不動産協会、(一社)全国住宅産業協会、(一社)不動産流通経営協会。

※詳しくはこちら→PDF「サブリース事業に係る適切な業務の実施について」(通知文書)

火災保険料、10月から全国平均で2~4%引き上げ

大手損害保険各社は10月1日から、火災保険の保険料を一斉に引き上げます。上げ幅は全国平均で各社によって異なり、最小で2%、最大で4%程度。大幅見直しは平成19年4月以来8年半ぶり。

■台風など自然災害による保険金支払いの増加に対応

引き上げは、近年台風や風ひょう、大雪などの自然災害による保険金の支払いが増えており、支払い余力を高めるためです。

損保各社でつくる損害保険料率算出機構は昨年7月、住宅総合保険の参考純率を平均3.5%引き上げるとともに、保険期間を最長10年までに短縮。これを受けて、各社は保険料の見直しを進めていました。

各社の引き上げ幅は地域や建物の構造によって異なりますが、台風の災害が多い九州の一部や沖縄では、3割近い値上げとなります。

■保険料見直しの参考となった損害保険料率算出機構の改定率は次の通り。

“土地は有利な資産”、調査開始(平成5年)以来最低の30.3%

国土交通省が毎年実施している「土地問題に関する国民の意識調査」の平成26年度分が7月9日に発表されました。この中で注目されるのは、“土地は有利な資産”という回答が平成5年の調査開始以来最低の30.3%にまで低下したこと。一方、“持ち家志向か借家志向か”については「借家(賃借住宅)で構わない」との回答が13.1%あり、国交省では長期的に見れば増加傾向にあるとしています。

■借家(賃貸住宅)派は13.1%、中期的に増加傾向

この調査は、平成27年1月初旬から中旬にかけ、調査員による面接方式で行われ、有効回答数は1,674件(回収率55.8%)。

○土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か

「そう思う」と答えた人の割合は平成5年度調査では6割を超えていましたが、その割合は年々低下。今回調査では、調査開始以来最低となる30.3%となりました。

○持ち家志向か借家志向か

「土地・建物は、両方とも所有したい」と回答した人の割合が79.2%と、引き続き高い水準となっています。

その一方で、「借家(賃貸住宅)で構わない」と回答した人の割合は13.1%あり、前回調査の15.8%を下回ったものの、長期的に見ればその割合は増加しています。

■借家で構わない理由、半数が「年齢・家族構成・収入等に応じて住み替え」

住宅の所有について「借家(賃貸住宅)で構わない」と答えた人(220人)に、その理由を2つまで聞いたところ、「年齢・家族構成・収入等に応じて住み替えをしていくには、借地または借家の方がよいから」が48.2%と最も高くなっています。

以下、「子どもや家族に土地・建物の形で財産を残す必要はないから」(37.3%)、「土地・建物を所有できなくても、ローン返済により生活水準を落としたくないから」(17.7%)、「土地・建物は他の資産と比べて有利な資産とはいえないから」(16.4%)などの順となっています。

過去の調査結果と比較すると、「年齢・家族構成・収入等に応じて住み替えをしていくには、借地または借家の方がよいから」が調査を開始した平成5年度以降が最も高いことに変わりはありません。ただ、平成22年度から増加傾向にあったものの、今回は48.2%と4ポイント減少しています。

■借家で構わない理由

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.07.15

プロが30代ファミリーにおススメするのは、床暖、浴乾、追い焚き

プロが30代ファミリーにおススメする住宅設備で、最も多かったのは「床暖房」。理由は、冬場でも子どもたちが素足で遊べるし、室内が乾燥しにくいので体にも良いから。調査は不動産情報サイトが、住まいのプロである加盟・利用不動産店に行いました。

■子どもたちに快適なら、大人や高齢者にも快適

調査を実施したのは、アットホームボックスです。加盟・利用店5万1,000店のうち、353店を対象に今年3~4月に行い、5月に結果を公表しました。

それによれば、1位になったのは床暖房(得票数46点)。そして、2位が浴室乾燥機(42点)、3位が追い焚き付きバス(33点)。10点台の太陽光発電や食洗機、室内物干しなど7設備を大きく引き離しました。

調査内容が「30代ファミリーへのおススメ設備」なので、まず子どもたちの快適や健康を考えた選択と言えますが、子どもたちに良いことは大人たちや高齢者にも良いはずです。

■得票順位

※詳しくはこちら→PDF「プロが30代ファミリーにおススメする住宅設備 設備別回答ポイント」

マンション管理業者への立入検査結果、4割に改善指導

マンション(分譲)の管理業者は、どのように法(マンション管理適正化法)に則った管理を徹底しているのでしょうか。国土交通省が7月6日に公表した全国一斉立入検査の結果によれば、是正指導を受けた管理業者は4割に及び、なかなか改善が進んでいないようです。賃貸管理とは直接関係しないものの、これを参考に所有物件の管理を振り返ってみてはいかがでしょうか。

■多いのは「重要事項の説明」や「契約成立時の書面交付」の不備

国土交通省によれば、全国のマンションストック数は613万戸(平成26年末)、マンション管理業者は2,214社(平成26年度末)に達しています。マンション管理適正化法はこうしたマンションの管理業務を適正化するためにつくられ、平成13年8月に施行されました。その後ほぼ10年を経た平成22年5月の省令改正で、財産の分別管理、保証契約の締結、印鑑等の管理の禁止、会計の収支状況に関する書面の交付等、立入検査の際の身分証及び業者標識の表記事項などの見直しが施行されました。

今回の立入検査は、昨年10月からの3カ月間に、前回より21社多い149社に対して実施されました。その結果、60社に対して是正指導を行い、指導率は前回よりやや多い40.3%になりました。最も多かった不備は「重要事項の説明等」(39社)。次いで「契約成立時の書面交付」(26件)、「管理事務の報告」(20社)などで、ほぼ前回と同じ傾向となりました。

国土交通省では、「未だ法令の各条項に対する認識が徹底されていない」「省令改正による制度改正への理解不足も散見される」として、引き続き法令遵守を指導していくことにしています。

| 適正化法条項 | 是正指導社数 |

| 管理業務主任者の設置 | 3社( 3社) |

| 重要事項の説明等 | 39社(26社) |

| 契約成立時の書面の交付 | 26社(23社) |

| 財産の分別管理 | 16社( 2社) |

| 管理事務の報告 | 20社(20社) |

( )書きは制度改正に係る違反を除いた場合の数。

日本人人口、6年連続で減少し1億2,616万人に、減少数は過去最大

総務省は7月1日、平成27年1月1日現在の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を発表しました。これによれば、我が国の人口は1億2,822万6,483人となって、前年より0.16%、21万1,530人減少しました。

■三大都市圏の人口は9年連続で全国人口の半数を上回る

うち、日本人は1億2,616万3,576人で、0.21%、27万1,058人の減少、外国人は206万2,907人で、2.97%、5万9,528人の増加。外国人住民の割合は1.61%になりました。

これにより、日本人住民の人口は、平成21年をピークに6年連続で減少し、昭和43年の調査開始以降最大の減少数となりました。一方、外国人住民の人口は、前年より2.97%もの高い伸びとなりました。

三大都市圏の人口は51.07%で、9年連続で全国人口の半数を上回っています。

■ポイントは次の通り

●自然増減数

・日本人住民の自然増減数は、△26万6,757人。自然減少数が8年連続拡大し、調査開始以降最大。

*調査開始以降、自然増加数が縮小傾向。平成17年度には自然減少に転じた。平成19年度以降8年連続で自然減少数が拡大。

・外国人住民は、+7,795人。自然増加数が拡大。

●出生者数

・日本人住民は、100万3,554人。調査開始(昭和54年度、以下同)以降最少。

*減少傾向にあり、前年は微増したが、本年は減少。

・外国人住民は1万4,449人。前年より増加。

●死亡者数

・日本人住民は、127万311人。調査開始以降最多。

*増加傾向にあり、11年連続増加後、24年度は減少したが、本年は2年連続の増加。

・外国人住民は6,654人。前年より減少。

●社会増減数(転入者数、転出者数等)

・日本人住民の転入者数は506万3,791人、転出者数は510万2,734人。

*転入者数・転出者数ともに調査開始以降最少

・外国人住民の社会増減数は+5万1,733人。社会減少から社会増加に転じた。

●三大都市圏の人口

・日本人住民の人口は、6,443万5,084人で、過去最高を更新。人口割合は51.07%で、9年連続で全国人口の半数を上回る。

・外国人住民の人口は、145万7,984人で、昨年より増加。人口割合は70.68%で、昨年に引き続き全国人口の7割を上回る。

●日本人住民の年少人口は調査開始(平成6年、以下同)以降毎年減少。

・生産年齢人口は平成7年を除き、調査開始以降毎年減少。

・老年人口は調査開始以降毎年増加。初めて年少人口の2倍以上に。

●全国の世帯数は、現行調査開始(昭和43年、以下同)以降毎年増加(日本人住民・複数国籍の世帯)。

●1世帯の平均構成人員は、現行調査開始以降毎年減少(日本人住民・複数国籍の世帯)。

※詳しくはこちら→PDF「住民基本台帳に基づく人口」

賃貸に住む単身者、8割が“身の丈にあった生活”志向

東京ガス・都市生活研究所の「都市生活レポート」が、「賃貸住宅に住む単身者の暮らし」(住まいの現状とライフスタイル)ぶりをまとめています(6月)。これを見ると、単身入居者が住むのはワンルーム~1Kが多く、3点式ユニットバスは2割弱。住まい選びでは住居費、立地・環境、トイレ独立を重視し、入浴はシャワー中心だが、お湯につかりたいと思っている人が多い、といった暮らしぶりがうかがえます。

■東京ガス調査、家で毎日夕食を料理2~3割、入浴はシャワー中心

単身世帯」は「夫婦と子世帯」数を超え、現在最も多くなっています。また、単身者数は今後も増加が予想されています。調査は、賃貸アパートや賃貸マンションなどに居住する単身者の住まいと暮らしの実態、その意識を探る狙いで実施。インターネットを利用して、首都圏の1都3県(神奈川、埼玉、千葉)の賃貸住宅に住むひとり暮らしの20~50代未婚男女を対象に行い、1,186名から回答を得たということです。

■内容の要旨

●現在の住まい

・間取りはワンルーム~1Kが過半数。3点式ユニットバスは2割弱。

・アパート(木造・鉄骨)とマンション(鉄筋コンクリート)がほぼ半々の割合。

・築20年以上のワンルーム~1Kでは1口コンロや3点式タイプのユニットバスが多いが、築10年未満では少なく、キッチンや浴室の設備は向上している。

●住まい選び

・住まい選びで重視するのは「住居費」「立地・環境」「トイレ独立」。女性を中心に、キッチン設備・収納が重視されている。

・「浴槽」「2口以上のコンロ」などの設備や、「耐震性」「セキュリティ」も上位に。

・ 女性は、住まい選びの際の重視ポイントが多い。特にキッチン設備、収納は重要。

●食生活

・毎日家で料理している割合は、朝食が3~4割、夕食が2~3割。

・夕食を家で「週3回以上」料理して食べる人は、半数を超える。

・お弁当を作っている人は20~30代女性に多く、週3回以上作る人が約4割。

●入浴

・シャワー中心だが、お湯にもつかっている。

・週1回以上お湯につかる割合は、夏季約4割、冬季約6割。

・「本当はお湯につかりたい」と思う人が、男性56.9%、女性が77.2%。

●意識

・「身の丈に合った生活」を約8割が望んでいる。

・女性は特に、「家のことを楽しむ暮らし」を希望。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.07.01

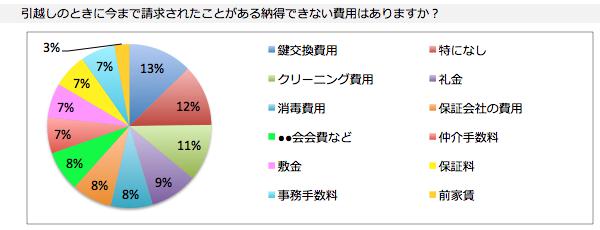

納得できない請求の最多回答は鍵交換費用、家賃が上がっても欲しいエアコン

賃貸情報サイトを利用している入居希望者会員を対象に行った「お部屋を借りるときの意識調査」の結果を、このサイトの運営会社が公表しました。それによれば、「納得できない請求」のトップは鍵交換費用。ほか、クリーニング費用、礼金、消毒費用などと続きました。一方、「家賃を上げても設置してほしい設備」の1位にはエアコンが上がりました。

■お部屋を借りるときの意識調査、仲介手数料無料サイトが実施

この意識調査は、アルティメット総研(東京)が、同社の運営サイト「ウチコミ!」を利用している入居希望者会員(1,450名)を対象に、2015年5月に実施しました。「ウチコミ!」は全物件の仲介手数料が無料の賃貸情報サイト。物件は全て大家さんが直接掲載しています。

こうしたことからか、同社では「多くの方が鍵は大家さんに交換してほしいと考えているようです」「入居者はいろんな特典の中でも、エアコンを最新にすることを一番喜ぶようです。エアコンは当然の設備と思っていたので、意外な結果でした」などとコメント。

さらに、「更新料は皆さんが支払いたくないと考えています」「不動産屋さんや大家さんに交渉したことがあるのは40%で、敷居はまだまだ高いようです。交渉内容は圧倒的に家賃値下げ。この気持ちはよくわかります」といったコメントも添えています。

■調査結果の概要(アルティメット総研発表、一部省略)

●引っ越しのときに、今まで請求されたことがある納得できない費用がありますか?

1位は「鍵交換費用」で13%。僅差の2位は「特になし」(12%)。以下「クリーニング費用」「礼金」「消毒費用」と続きます。

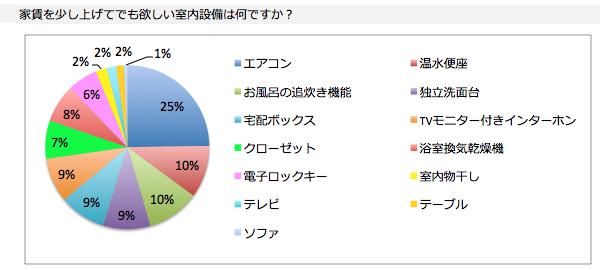

●家賃を少し上げてでも欲しい室内設備は何ですか?

ダントツ1位が「エアコン」。エアコンは当然の設備と思っていたので意外な結果でした。以下、温水便座、お風呂の追炊き機能、独立洗面台、宅配ボックスと続きます。

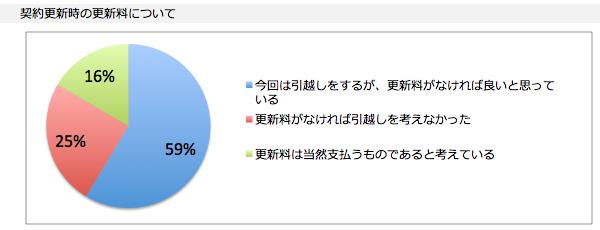

●契約更新時の更新料について

更新料は、80%以上が「今回は入居をするが、更新料がなければ良いと思っている」と「更新料がなければ引越しを考えなかった」と回答しています。

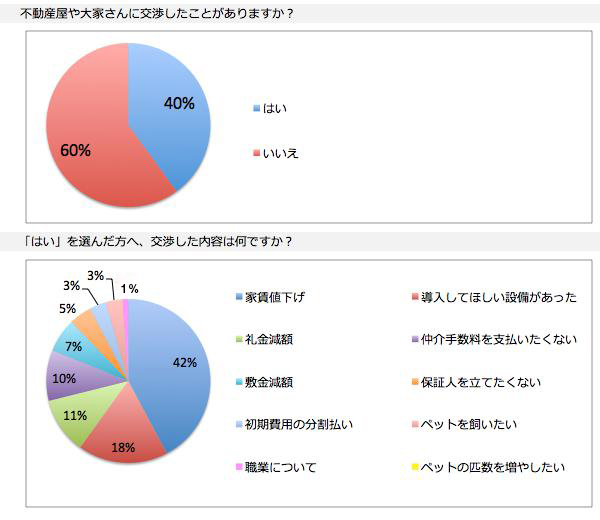

●不動産屋や大家さんに交渉したことがありますか?

「ある」と回答した方が40%。まだまだ交渉の敷居は高いようです。 交渉内容は圧倒的に「家賃値下げ」です。この気持ちはよくわかります。以下「導入してほしい設備があった」「礼金減額」「仲介手数料を支払いたくない」と続きます。

●今まで住んでことがあるお部屋の大家さんをご存知ですか?

「知っている」と回答した方は約40%。大家さんを知っていたからこそ、「困ったときに直接お願いができて良かった」「何かあったときに直接話ができること」「顔と名前がわかるので安心できた」というわけです。

首都圏の定期借家契約、2014年度は2.1%増、2011年度以降初の増加

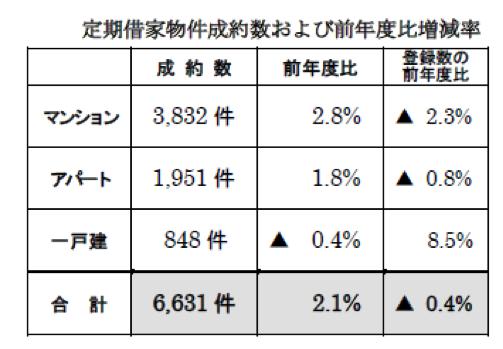

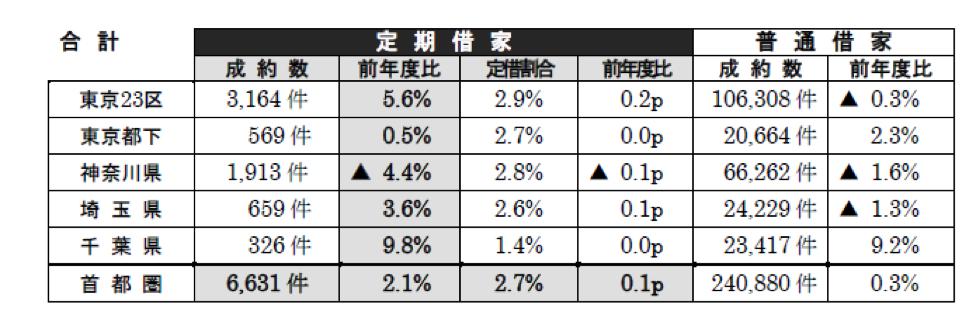

アットホームは6月16日、首都圏(1都3県)での居住用賃貸物件における2014年度の「定期借家物件の成約状況」を公表しました。それによれば、成約件数は6,631件となり、前年度より2.1%増えました。

増加は調査を開始した2011年度以降初めて。ただ、登録件数は2年連続の減少となりました。また、定期借家契約と普通借家契約を合わせた賃貸総成約件数のうち、定期借家割合は前年度より0.1ポイント増え2.7%となりました。

■アットホーム発表概要は次の通り。

●「定期借家成約物件」(居住用賃貸)の主な傾向

○定期借家物件成約数は前年度比2.1%増えた。成約データの公表を開始(2011年度)

以来、初の増加。登録物件数は2年連続で減少した。

○成約物件の種目別割合は、「マンション」が57.8%で最も多い。またエリア別割合は、東京23 区が

47.7%でトップ、次いで神奈川県が28.9%。

○平均賃料は、マンション、アパート、一戸建のすべてで上昇。特にマンションでは20万円以上の物件

の増加が顕著で、平均賃料は14.3%の上昇。また、定期借家と普通の平均賃料を比べる、マンション

と一戸建は定期借家の方が高く、好立地・高グレードの物件が多いことがうかがえる。アパートの平

均賃料は定期借家の方が低く、定借アパートの3割近くが賃料が5万円未満だった。

○「礼金0」の割合は、全種目で定期借家の方が普通借家より高い。敷金は、マンションは「1カ月」

が最多。またアパートも「1カ月」が最も多かったものの、「0か月」との差は5.5ポイントにとど

まった。一戸建は「2カ月」が最多となったが、「1カ月」との差は3.5ポイントだった。マンション

の敷金は「0カ月」が大幅に減少しており、ユーザーが良質な物件を選択している様子がうかがえる結

果となった。

○居住用賃貸物件に占める定借割合は2. 7%と微増。

■詳しくはこちら→PDF「2014定期借家物件成約状況」

平成27年版「首都圏白書」、“高齢化社会を見据えて新たな視点が必要”と提言

国土交通省は6月16日、平成27年版「首都圏白書」(平成26年度「首都圏整備に関する年次報告」)を発表しました。1都7県からなる首都圏が、今後も政治・経済・文化等の中心地として日本成長のエンジンの役割を果たすよう、視点と施策をとりまとめたものですが、その内容からアパート・マンションのオーナーに関連する事項をピックアップしてご紹介します。

■オーナー関連記載(抜粋)

●首都圏の活力維持に向けて

首都圏においては、近年流入者数は減少傾向であるものの、求人倍率の格差など雇用環境による影響等により、流出者数が減少しているために、人口が首都圏に留まり転入超過となっていると考えられる。

しかしながら、これまで社会増により人口が増加してきた首都圏においても今後は自然減の影響による人口減少は避けられない。一方で、高齢者人口については大幅な増加が見込まれている。

そのような中で首都圏が今後も活力を維持していくためには、急増する高齢者を社会で支えるべき対象と見る視点から、経験・知識を持っている貴重な社会的資産、社会を支える人材と見るなど新たな視点が必要となってきている。

●住宅及び住環境の整備

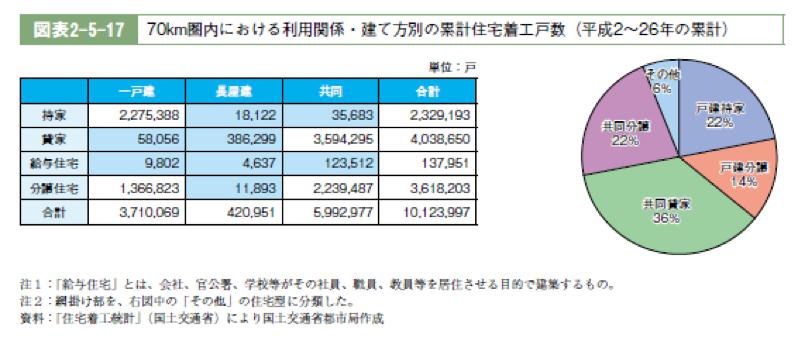

①住宅のストックの動向(距離別の住宅供給状況)

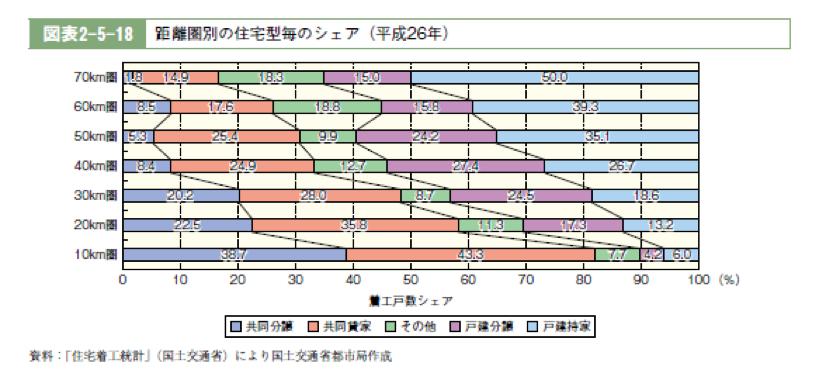

東京70km圏内における平成2年から平成26年までの累計着工戸数は約1,012万戸となっており、一戸建の持家(戸建持家)、一戸建の分譲住宅(戸建分譲)の戸建型が全体の約36%を占める一方、共同建の貸家(共同貸家)、共同建の分譲住宅(共同分譲)の共同型が約58%と、共同型の占める割合が大きい(図2-5-17)。

また、距離圏別の住宅型ごとのシェアを見ると、東京都心から遠ざかるほど戸建持家のシェアが大きくなる一方、都心に近づくほど共同分譲のシェアが大きくなっており、平成26年では、10km圏における着工戸数の約39%が共同分譲となっている(図表2-5-18)。

○住宅の築年別分布状況) 住宅の築年別分布について、建て方別に全国と首都圏を比較すると、首都圏では共同住宅の割合が高く、全国では一戸建の割合が高くなっている。

また、昭和55年以前に建築された築30年以上の住宅について見ると、昭和26~55年の間に建築された共同住宅の割合は全国29.6%に対し、首都圏は42.3%となっている。

なお、東京都区部においては、その割合が68.8%と更に高くなっている。

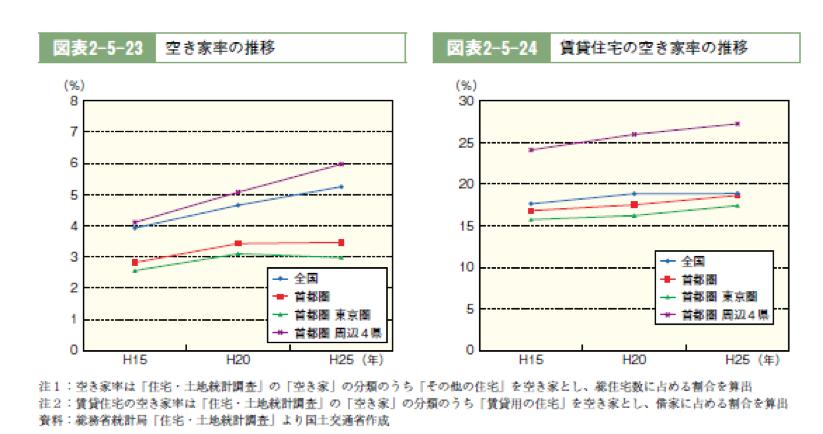

○空き家の動向

首都圏の空き家率をみると、平成25年は首都圏全体で3.5%、東京圏で3.0%、周辺4県で6.0%となっており、特に周辺4県において全国の5.3%を上回る数値となっている。平成15年からの推移でみると、東京圏ではおおむね横ばいであるものの、周辺4県では、平成15年の4.1%から1.9ポイントの増加となっている(図表2-5-23)。

賃貸住宅の空き家率は、平成25年は首都圏全体で18.5%、東京圏で17.3%、周辺4県で27.2%、全国で18.8%となっている。平成15年時点では、首都圏全体で16.8%、東京圏で15.7%、周辺4県で24.1%、全国で17.6%であり、東京圏も含めて全体的に増加傾向となっている(図表2-5-24)。

②分譲マンションの供給動向

今後、建築後相当の年数を経た分譲マンション等の急増が見込まれる中で「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を活用した建替え事業は首都圏で平成26年4月までに63件の実績となっている。

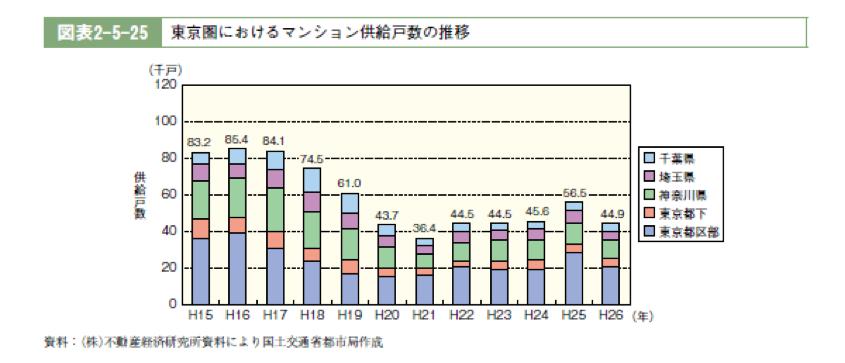

東京圏における分譲マンションの供給動向は、平成22年以降増加傾向にあったが、平成26年は前年比で減少し、約4万4千戸であった(図表2-5-25)。

また平成26年の東京圏及び東京都区部の平均販売価格は前年を上回った。

③高齢者向け住宅の供給状況

高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯の居住の安定を確保することが重要な課題となっている。

このため、平成23年4月に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を改正し、厚生労働省との共同により、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度を創設し、同年10月に施行した。

平成27年3月末時点において、全国で5,493棟177,722戸、首都圏で1,455棟48,712戸の登録がなされている。

平成27年版「土地白書」、地価好転中も土地取引件数は下落

国土交通省は6月15日、平成26年版「土地白書」(平成26年度「土地に関する動向」、平成27年度「土地に関する基本的施策」)を公表しました。このうち、「土地に関する動向」では、平成27年地価公示の結果が、住宅地は下落率が縮小し、また商業地は下落から横ばい(0.0%)に転換した、と報告。一方で、平成26 年の全国の土地取引件数は125.7 万件(前年比1.9%減)となり、3年ぶりに減少に転じたと記載しています。

■空き家や空き地など増加が社会問題化

また、空き家の数は820 万戸、全住宅に占める割合は13.5%となり、戸数・割合ともに調査開始以来最大となったこと、空き家や空き地といった低・未利用地の増加が国民にとって大きな問題として認識されるようになっていることを指摘する内容になっています。

■「土地に関する動向」のあらましは次の通り。

●地価の動向

平成27年地価公示の結果は、全国平均では、住宅地は下落したものの下落率は縮小し、商業地は下落から横ばい(0.0%)に転換した。

○三大都市圏・地方圏:平均で見ると、住宅地、商業地ともに上昇を継続し、住宅地の5割弱の地点、

商業地の7割弱の地点でそれぞれ上昇している。一方、地方圏では、下落幅は縮小したものの、依然

として下落傾向が続いており、住宅地、商業地ともに7割弱の地点で下落している。

○住宅地:穏やかな景気回復基調が続く中、低金利及び住宅ローン減税等の施策による住宅地需要の下

支え、株価上昇による資産効果や相続対策による共同住宅等への需要等もあって、下落率縮小または

上昇の継続が見られた。

○商業地:低金利等による資金調達環境が良好なことや穏やかな景気回復基調が続く中、下落率縮小や

上昇の継続が見られる。また、堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動き

が全国的に見られ、上昇または下落率縮小となった要因の一つとなっている。また、主要都市の中心

部などで、店舗における消費動向が堅調であることや、オフィスについても概ね空室率の低下傾向が

続き、一部地域では賃料の改善が見られ、投資用不動産への需要が強まっていることも、商業地地価

の動向の背景として挙げられる。

●土地取引の動向

○土地取引件数等の推移:土地取引について、売買による所有権の移転登記の件数でその動向を見ると

、平成26 年の全国の土地取引件数は125.7 万件(前年比1.9%減)となり、3年ぶりに減少に転じ

た。また、四半期ごとの推移を前年同期比で見ると、いずれの圏域でも平成26 年7-9 月期以降はマイ

ナスとなっている。

○企業の意識:企業の土地取引に関する意識について、国土交通省が実施している「土地取引動向調

査」によると、本社所在地における現在の土地取引の状況に関するDI(「活発」と回答した企業の

割合から「不活発」と回答した企業の割合を差し引いたもの)は、東京23 区内ではほぼ横ばいである

が、大阪府、その他の地域では低下した。

●オフィス市場の動向

賃貸オフィス市場の動向を見ると、平成26 年は前年に引き続き多くの地域でオフィス需要に改善の傾向が見られた。東京都心5区では、空室率の減少傾向が続いており、平成26 年10-12 月期には5.5%となった。平均募集賃料については、平成26 年1-3 月期に上昇に転じた後、上昇が続いている。

●住宅市場の動向

平成26 年の新築住宅着工戸数は89万2,261 戸であり、5年ぶりに減少に転じることとなった。これは、消費税率引上げ前の駆け込み需要の影響が大きかった前年と比較すると9.0%減、また前々年と比較すると1.1%増であった。マンション市場の動向を見ると、平成26 年の新規発売戸数については、全国で8万3,205戸(前年比21.0%減)となっており、このうち首都圏が4万4,913 戸(前年比20.5%減)、近畿圏が1万8,814 戸(前年比23.8%減)となった。

●低・未利用地に関する状況と意識

空き家の状況は「住宅・土地統計調査」によれば、平成25 年の総住宅数は6,063 万戸(平成20 年比5.3%増)であったが、このうち空き家の数は820 万戸、全住宅に占める割合は13.5%となり、戸数・割合ともに調査開始以来最大となった。

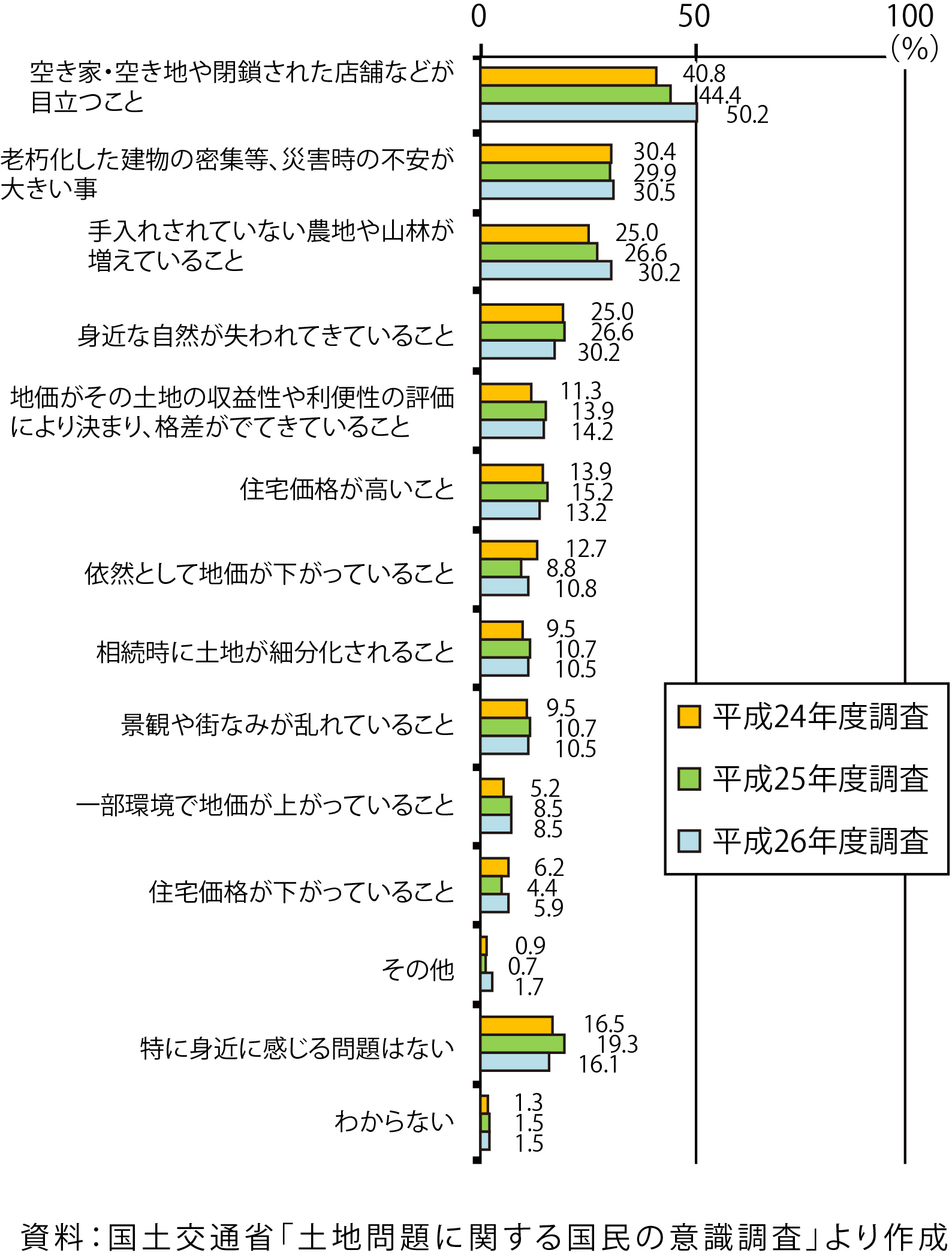

日頃土地に関して身近に感じる問題として、「空き家・空き地や閉鎖された店舗が目立つこと」と回答した人の割合が平成24~26 年度の調査において年度を追うごとに増加し、平成26 年度には半数以上に達している。空き家や空き地といった低・未利用地の増加が国民にとって大きな問題として認識されるようになっていることがうかがえる。

<身近に感じる土地問題>

新設住宅着工数、2030年度には53万戸に。リフォーム市場は横ばい続くか

「2030年度の新設住宅着工戸数は、現在の90万戸弱から53万戸に減少する」「リフォーム市場規模は、6兆円台で横ばいが続く」。こうした市場予測が6月15日、野村総合研究所から公表されました。

■野村総合研究所が予測

新設住宅着工戸数、リフォーム市場規模の両予測とも、これまで民間調査機関から示されてきた内容を“下方修正”したかのような内容になっています。野村総合研究所ではその背景や要因について、①新設住宅着工戸数は人口や世帯数の減少、住宅の長寿命化などにより大きく減少する、②中古住宅・リフォーム市場は、今後の成長が期待されているものの、現状成り行きでの大きな拡大は難しいとしています。

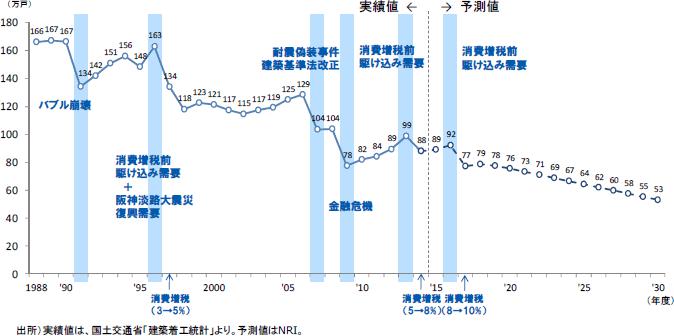

■新設着工、消費増税(10%)前の駆け込み需要以降は減少へ

予測によれば、新設住宅着工戸数は消費税率が再値上げ(10%)される直前の2016年度には、駆け込み需要の発生で約92万戸へ増加します。しかし、その後は2020年度で約76万戸、2025年度で約64万戸、2030年度には約53万戸と徐々に減少していくと見ています。

2030年度の新設住宅着工戸数は、バブル崩壊後のピークであった1996年度の約163万戸と比較すると、ほぼ1/3の水準に縮小することになります。2014年度の88万戸と比較すると、40.0%減。ただし、実際の着工戸数は景気動向などによっては前倒しされたり、先送りされたりすることで、変動する可能性があるとしています。

●新設住宅着工戸数の実績と予測結果

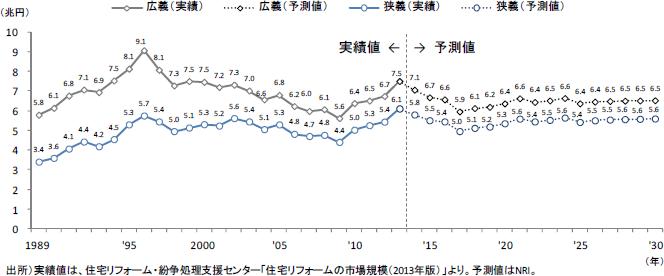

■リフォーム、成り行きでの成長は望めず年6兆円台で推移

一方、リフォーム市場は住宅の長寿命化にともなって拡大することが期待されています。しかし、現状の趨勢が続いた場合には、市場が大きく拡大することは難しく、広義のリフォーム市場規模(*1)は2030年まで、年6兆円台の横ばいで推移すると予測しています。狭義の市場規模(*2)は、それより1兆円前後少ない規模となる見込み。

このため野村総合研究所では、リフォーム市場を活性化するには、リフォームローンを組み易い環境の整備などといった行政主導の政策的支援や、工事品質の向上や価格の透明性の確保などといった民間事業者の創意工夫、さらに一般生活者への啓発を積極的に進めていくことが求められるとしています。

●リフォーム市場規模(広義・狭義)の実績と予測結果

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.06.15

国交省、「リノベーション・エリアマネジメントのすすめ」(案)を公表

国土交通省は6月9日、遊休不動産の再生を活用したエリア価値向上手法に関するガイドライン「リノベーション・エリアマネジメントのすすめ」(案)を公表しました。今後、地方公共団体等の意見を聞きながら、取りまとめていく予定です。

■エリア価値の向上手法を地方公共団体に提供へ

国交省は、特定のエリアで公的あるいは民間の遊休不動産を再生することで、良好な環境やエリアの価値を維持・向上させるため、住民・事業者・地権者等による「リノベーション・エリアマネジメント」を後押しすることにしています。ガイドラインはこうした先進的な取り組み事例に関する情報や留意点等をまとめたもので、地方公共団体に提供していく予定です。

ガイドライン案は、①ガイドラインの位置づけ、②リノベーション・エリアマネジメントの流れと地方公共団体の役割、③エリアの価値を向上させるために必要な要素、④エリアの価値向上につながる遊休不動産再生のポイント、⑤リノベーション・エリアマネジメントの先進事例(北九州市、名古屋市、長浜市、伊勢市、千代田区)、⑥リノベーション・エリアマネジメントの展開、の6部で構成。参考資料として、遊休不動産の利活用に関する地方公共団体の計画や支援策等が掲載されています。

賃貸オフィスビル市場における修繕費の将来予測

リクルートのビル事業部が前身であるザイマックス不動産総合研究所が6月1日、東京23区の賃貸オフィスビル市場における修繕費の将来予測を公表しました。

■中小規模ビルの修繕費は2027年までにピーク

スクラップ・アンド・ビルドからストック型社会へと移行している中で、数多くのビルが今後ともオフィスストックとして良好に機能するには、中長期的な視点に立って適正な維持管理を行うことが重要です。

修繕費の将来予測ではこのため、維持管理に必要な共用部、専用部での性能維持・バリューアップ・原状回復工事を推計しました。費用負担はオーナーが中心となりますが、原状回復費用はテナント負担で、仕様・金額に個別性の高い入居工事は除いて行ったということです。

その結果、今後20年の東京23区賃貸オフィスビルの修繕費は、2020年の東京オリンピックまで増加が続くと予測されます。また、大規模ビルは2054年まで修繕費は経年ともに今後徐々に増加。一方、中小規模ビルの修繕費は2027年までにピークを迎え、その後は増減を繰り返すことが分かったとしています。

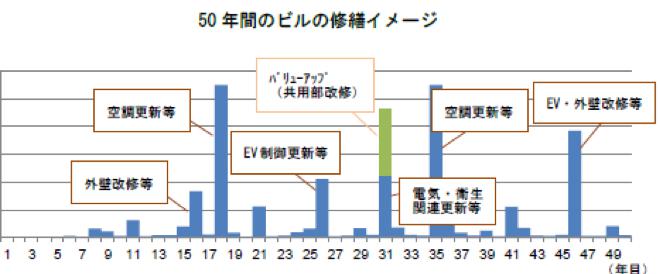

■50年間にわたるオフィスビルの修繕イメージ

ところで、この予測にあたって前提とした、向こう50年間にわたるオフィスビルの修繕イメージは下図の通りになっています。これは賃貸マンションについてもほぼ当てはまってくると思われますので、このような中長期的な見通しをもって賃貸経営に臨みたいものです。

*ビルの竣工後、50年間に見込まれる修繕のイメージ。

*ビルの竣工後、50年間に見込まれる修繕のイメージ。

竣工後15年頃より、外壁改修や空調などの大型設備更新が発生し、約30年で概ね設備の更新が一巡する。

国民生活センター、商品先物取引で注意を喚起

商品先物取引の勧誘ルールが変わり、こうした投資を考えていない消費者が契約締結の勧誘を受ける機会が増える可能性があることから、国民生活センターでは「勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!」と、広く注意を喚起しています(5月28日公表)。

■法令改正で勧誘対象が拡大

突然の訪問や電話で消費者に契約締結を勧誘する行為(不招請勧誘)は、一定の例外を除いて禁止されていますが、商品先物取引法施行規則等の改正(平成27年6月施行)で、勧誘ルールが変わりました。例外となる類型が追加され、これまでより広く不招請勧誘ができるようになったのです。

新しい勧誘ルールでは、消費者が現在ハイリスク取引(FX取引、有価証券の信用取引等)を行っている場合のほか、次の3条件を全て満たす消費者にも不招請勧誘ができるようになりました。

①65歳未満であること。

②年金等生活者でないこと(年金額がその他収入額を超えないこと)。

③次のいずれかの条件を満たしていること(「年収が800万円以上」か「金融資産を2,000万円以上有

している」)。

■“ハイリスク・ハイリターン”の取引

商品先物取引は、将来の一定時期に一定価格で商品売買を行うことを約束する取引ですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です(実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる場合も)。

先物取引で資産拡大を考えている消費者には歓迎すべき改正ですが、そうした投資を考えていない消費者への勧誘も増えることが考えられます。国民生活センターではこのため、事業者からの勧誘があっても、「取引に関心がない」「取引の仕組みが理解できない」「リスクの大きさが理解できない」ときは、勧誘や契約を断るよう呼びかけています。

■詳細はこちら→PDF「先物取引注意喚起」

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.06.01

空き家対策特別措置法が5月26日から完全施行

空き家対策特別措置法(平成26年11月27日公布)が5月26日から完全施行され、危険な空き家(特定空き家)の放置には市町村が罰則や行政代執行などの措置がとれるようになりました。空き家対策としてはほか、平成27年度税制改正で固定資産税の軽減措置(6分の1)の対象から外されたので、市町村が特定空き家と認定した場合には、税額がこれまでの6倍になります(平成28年度以降)。

■全国の空き家は820万戸、うち賃貸用52%、不明38%

国土交通省の住宅土地統計調査によれば、平成25年の空き家は全国820万戸に増え、住宅総数の13.5%に達しています。内訳は賃貸用が52.4%を占めるほか、売却用が3.8%、別荘などが5%で、残りが所有者不明で放置されている個人住宅などの「その他」38.3%。

こうした空き家は環境、景観、衛生面の悪化に加え、国民経済上や防災面から社会問題化しています。特措法の施行にともない、市町村はその空き家が危険を及ぼす可能性などのある「特定空き家」に当たるかどうかを判断。そのうえでまず、問題個所の改善を助言・指導し、改善が進まなければ改善勧告(固定資産税の軽減措置の対象外に)、改善命令(違反者に過料支払い)へと進み、それでも改善されなければ行政代執行がかけられる仕組みになっています。

●特定空き家とは(ガイドラインより抜粋)

空き家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示すもの。

以下は例示であり、これによらない場合も適切に判断していくことが必要。

○そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となるおそれのある状態

・建築物が著しく保安上危険となるおそれがある(建築物が倒壊等するおそれがある、屋根・外壁等が脱落・飛散等するおそれがある)。

・擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

○そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・建築物または設備等の破損等が原因で衛生上有害となる状態にある。

・ごみ等の放置、不法投棄が原因で臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている状態にあるなど、住民の日常生活に影響を及ぼしている。

○適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。

・その他、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

○その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げているなど。

・空き家等に住みついた動物等が原因で臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている以下の状態にあるなど。

・建築物等の不適切な管理が原因で、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されているなど。

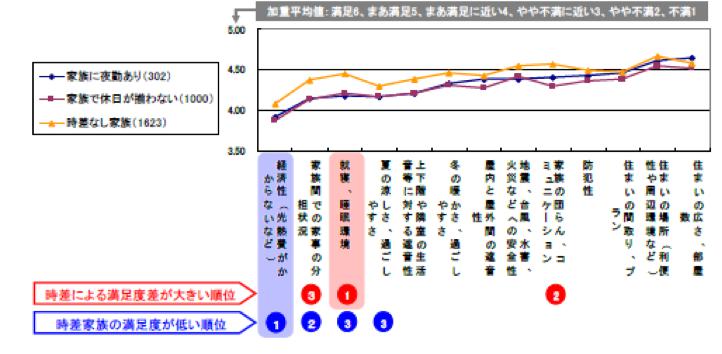

時差家族には住みづらい既成住宅!?

「夜勤あり」や「不定休」の家族がいるために家族全員の生活時間が揃わない“時差家族”。建売住宅やマンションに多いと思われがちですが、持ち家世帯のほうに多いものの、住まいに関する満足度はマンションより持ち家が高いとのこと。この調査を行った民間調査会社では、時差家族は時差なし家族に比べて“既成の住まいが適合しにくいのでは”と見ています。

■夜勤・交代制勤務は4人に1人、今後さらに増加へ

この調査結果(5月20日)は、積水化学工業の調査研究会社である住環境研究所が、2011年1月~2013年12月に建築した「HEMS搭載セキスイハイム」の入居者を対象に、2014年12月~2015年1月、インターネットを利用して実施しました。

厚生労働省の「労働者健康状況調査」(平成19年)によれば、夜勤・交代制勤務者は全労働者の約25%を占めていますが、24時間サービスへの社会的なニーズの高まりや夫婦共働き率の増加などを受け、時差家族は今後も増えていくと見られています。

調査は、時差家族と時差なし家族の満足度を調べて暮らしに及ぼす影響を確認し、その負担を軽減するための住まい選びのポイントを探る狙いから行われたとのことです。

調査結果から、気がかりになる項目をピックアップしてみましょう。

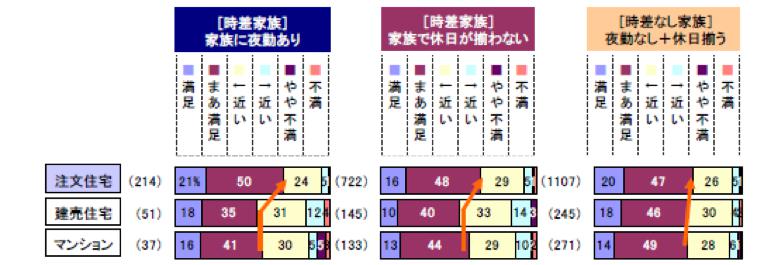

●持ち家世帯の44~45%が時差家族、マンションは低く38%

注文住宅世帯のうち、「家族に夜勤あり」は10%、「家族で休日が揃わない」は34%あり、合わせて44%が家族間で生活時間が揃わない時差家族であることが分りました。また、建売住宅世帯では計45%でした。

これに対し、マンション世帯の場合は、「家族に夜勤あり」は8%、「家族で休日が揃わない」は30%あり、合わせて38%で、持ち家世帯を6~7ポイント下回っていました。

●住まい総合満足度、注文住宅が高く、建売住宅・マンションが低い

住まい総合満足度は、注文住宅に住む“夜勤あり時差家族”は「満足」+「まあ満足」が71%あり、建売住宅の58%、マンションの57%を大きく上回っています。また、“不定休時差家族”では、「満足」+「まあ満足」が64%あり、建売住宅の50%、マンションの57%を上回っています。

一方、時差なし家族の場合は、注文住宅が67%、建売住宅が64%、マンションが63%で、その差が縮まる傾向にありました。

この結果について、この民間調査機関では「時差家族は、時差なし家族に比べて既成の住まいが適合しにくいことが考えられる」と見ています。

●時差家族の課題は、就寝環境・家事分担・経済性の負担軽減 時差なし家族と比べ、時差あり家族は「住まいの間取り」「住まいの広さ」以外のすべての項目で満足度が低くなっていました。 なかでも、「就寝環境」「家事分担」「経済性(光熱費など)」は時差なし家族との差が大きく、また満足度自体も低くなっており、時差あり家族の住まいに対する満足度を向上させるには、これらの負担軽減が重要なポイントになってくることが浮き彫りになりました。

国交省、川崎簡易宿所火災を受け、各県に違法対策、防災査察を要請

国土交通省(住宅局建築指導課)は5月18日、神奈川県川崎市で5月17日未明発生した簡易宿所火災を重視し、類似の災害の発生を防止するために、各都道府県に簡易宿所に対する違反対策など指導の徹底を図るよう要請しました。

■“違反建築物の新築・増築”を是正へ

川崎簡易宿所火災では、火災のあった建築物の状況等が明らかではないものの、違反建築物であった疑いが指摘されています。また、死者5名、負傷者19名が出る大参事(*)となりました。国交省はこのため、関係省庁と連携して、各都道府県(建築主務部長)に「簡易宿所に係る違反対策の徹底について」を通知し、「違法に建築されている物件への対応」と「防災査察の重点実施」を要請しました。

*死者はその後10名となりました(5月26日現在)。

■要請内容

●違法に建築されている物件への対応

消防部局、旅館業法の担当部局と必要に応じて連携し、違法に建築(新築、増築など)されている簡易宿所がないかどうか確認を行い、当該違反等があった場合には、適切に是正措置を講じること。

●防災査察の重点実施

過去に行った防災査察、定期報告等で指導した事項が是正されていないもの、定期報告が未提出であるもの等に重点を置いて、簡易宿所を対象とした防災査察を実施すること。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.05.15

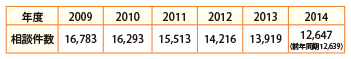

国民生活センター、敷金・原状回復トラブルで注意喚起、相談数は前年度並み

独立行政法人国民生活センターは、5月1日にホームページ上の「賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル」を更新し、最近の事例を紹介しつつ、注意を喚起しています。また、これによれば2014年度の相談件数は、2015年3月31日現在、前年度並みの12,647件となっています。

■国民生活センターホームページより

●賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル

賃貸住宅※に入居するためには、一般的に賃貸借契約書を家主と取り交わし、敷金、保証金などを支払って入居します。

ところが、借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニング、クロス張り替え、畳表替え、襖張替え等の原状回復費用として、高額な料金を請求され、その結果、敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたというトラブルが起こることがあります。

●PIO-NETに寄せられた相談件数の推移。

*相談件数は2015年3月31日現在

*ここでは「借家」「賃貸アパート」「賃貸マンション」「間借り」などを「賃貸住宅」としています。

●最近の事例(相談者の申し出内容をもとにまとめたもの)

・犬を飼って住んでいた、ペット可の賃貸アパートを退去したところ、敷金の2倍以上の高額な原状回復費用を請求された。納得できない。

・4年間住んだ賃貸マンションを退去し、大家の立ち会いに応じた。数個の傷を理由に部屋のクロスを全面交換する費用を全額請求された。支払うことに納得できない。

・1年間住んだ賃貸アパートを退去した。壁についた家具の設置跡の汚れを指摘されたが、「綺麗に使っている」と言われた。しかし、クロス張替代金を請求された。支払わなければならないのか。

・娘が賃貸マンションの退去に際し、「備え付けのストーブの分解整備料金を請求する」と管理会社から言われた。娘と同様に寒冷地に住んでいるが、そのような話は聞いたことがない。支払い義務はあるだろうか。

・先日、10年以上住んだ築30年の賃貸アパートを退去した。立ち会い時に家主から、「支払い済みの敷金3カ月分を超える部分の修繕費を請求する」と言われた。納得がいかない。

・入居した賃貸アパートは、大雨の際に雨が排気口から吹き込むようで、その下に置いた荷物が濡れてしまう。にもかかわらず、大家がなかなか対応しない。

・1年7カ月住んだ賃貸マンションを退去した。大家から修繕費の請求書が届いたが、契約書の記載と異なるので、払いたくない。

・賃貸アパートを管理業者立ち合いで退去し、「補修費5万円」と言われたが、後日倍額の請求書が家主から届いた。当初の金額で支払いたい。

・5年間住んだ賃貸アパートを退去することになった。立ち会い時に不動産業者から、「43万円の修理費を用意できなければ退去できない」と言われた。どうしたらよいか。

・賃貸マンションの契約をした。契約後に、前借主の残置物のエアコンと照明器具の撤去をしたが、撤去後の補修費用まで負担する義務があるだろうか。

経営者の住宅景況感(2015年4月度)、低層賃貸住宅のプラス基調続く

一般社団法人住宅生産団体連合会は4月30日、低層住宅に関する2015年4月度の「経営者の住宅景況感調査」結果を公表しました。これによれば、2014年度第4四半期(2015年1~3月)実績の景況判断指数は、前年同期比で総受注戸数が+43ポイント、総受注金額が+46ポイントとなり、戸数、金額ともに前四半期に続いてプラスとなりました。

■「相続税改正」と「低金利」が下支え

このうち、低層賃貸住宅は受注戸数が+50ポイント、受注金額が+58ポイントと、戸数、受注金額ともにプラスが継続するという結果になりました。コメントとしては「相続税法改正による底堅い需要」と「低金利が後押し」「見込み顧客の動きが活発化」などと、プラス基調が目立っています。

一方、2015年度第1四半期(2015年4~6月)見通しは、受注戸数が+50ポイント、受注金額が+54ポイントと、戸数、金額ともに好調にプラスが継続するとの見方になりました。コメントでは「引き続き需要は堅調と見るが、前年受注が高水準のため、前年並みと予想」「引き続き需要は堅調と見るが、前年受注が高水準のため前年並みと予想」という声があるものの、「引き続き堅調。相続対策・低金利が後押し」「相続税改正を受けて市場は良く、前年度の経過措置後の反動減も大きいため、前年比は大きくプラスとなる見込み」など、相続税対策、低金利などの下支え効果を受け、全体としては堅調に推移するとの見通しになっています。

【注】景況判断指数とは、「良い」の割合から「悪い」の割合を差し引いた値を指数化したもので、次の数式により算出されます。

{(「10%程度以上良い」の回答数×2+「5%程度良い」の回答数)-(「10%程度以上悪い」の回答数×2+「5%程度悪い」の回答数)}÷2÷全回答数×100

①「10%程度以上良い」または「悪い」を2倍しているのは、「5%程度良い」または「悪い」との差を明確に表現するため。

②指数は最大「100」、最小「-100」で表示されます。例えば、全回答が「10%程度以上良いまたは悪い」の場合、指数は100または-100となります。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.5.1

ウォーターサーバーに乳幼児を近づけないで!!

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は4月23日、ウォーターサーバーの普及にともなって乳幼児のやけど事故が増加していることから、事故の未然防止を図るために、それらの調査結果を踏まえて使用者や店舗・公共施設などでの設置管理者に向け、やけどなどのおそれがあるので乳幼児を近づけないようにするなど、広く注意を喚起しました。

■やけど事故が増加中、最近5年間で40件発生

ウォーターサーバーは、いつでも熱湯、冷水を利用でき、重たい水を配達してくれる利便性から平成23年度頃から急速に普及し、平成26年末には普及台数が約340万台となっています。しかし、ウォーターサーバーは内部に70~90度Cの熱湯を蓄えているものが多く、乳幼児が蛇口を触っているときにチャイルドロックを解除するなどして出湯し、やけど事故になる事例が増えています。

経済産業省が製品事故情報データベース等を活用し、平成19年5月から平成25年にかけて発生した事故を調べると、97件が発生。そのうち18件が温水用蛇口による火傷事故でした。また、kids事故情報では7件、CAA事故情報では15件の火傷事故が報告されており、3機関の合計では40件も発生。ウォーターサーバーの普及拡大にともない、平成24年度以降は二桁になっています。

NITEではこのため、平成26年度にチャイルドロックに関する調査(経済産業省受託事業)を実施。その結果を踏まえて、メーカー側に改善提案を行うとともに、消費者や設置管理者に向け広く注意を喚起しました。

■主な事故事例

○乳幼児が、ウォーターサーバーの温水用蛇口を触っているときにチャイルドロックが解除され、熱湯が出てやけどを負った。

○ウォーターサーバー設置時に蛇口が十分に締められておらず、乳幼児が蛇口を触った際に蛇口全体が回り、本体から外れたため、熱湯が出てやけどを負った。

○ウォーターサーバーの蛇口には、レバー全体を上に引いても熱湯が出るものがあり、乳幼児が蛇口全体を上に上げたため、熱湯が出てやけどを負った。

○ウォーターサーバーのチャイルドロックを解除して使用した後に、チャイルドロックボタンが元に戻らず、乳幼児が触った際に熱湯が出てやけどを負った。

■注意喚起内容

●消費者に対する注意喚起等

①ウォーターサーバーにはやけどのリスクが存在することを理解してください。

ウォーターサーバー本体内部には、常時約70~90度Cの熱湯が蓄えられており、本体の転倒や不意に熱湯が流れ出るなどしてやけど事故が発生するおそれがあります。

②取扱説明書を十分に読み、正しい操作手順で使用してください。

ウォーターサーバーは取扱説明書に従って正しく使うことで、事故を減らすことができますので、十分に読んで正しく使用してください。

③乳幼児をウォーターサーバーに近づけないように注意してください。

多くのウォーターサーバーは熱湯が利用できることから、乳幼児が不用意に熱湯の出る蛇口に触ったりすると、やけどを負うおそれがあります。特に3歳以下の乳幼児がいる場合は、柵などを設けて近寄れないように注意してください。

④チャイルドロックを解除している様子を乳幼児に見せないように注意してください。

子どもは観察力が鋭く、大人や兄弟のまねをしたがります。

⑤定期的に熱湯が出る蛇口の安全確認をしてください。

チャイルドロックが正常に動作するか、蛇口などに緩みやガタつきがないかなど、定期的に確認し、異常がある場合はコンセントを抜き、取扱説明書に記載されている問い合わせ先へ連絡してください。

⑥ヒヤリ・ハット情報を提供してください。

ウォーターサーバーの更なる安全性向上に繋げるため、事故に至らなくてもヒヤリとした経験、ハットした経験がある方は、取扱説明書に記載されているお問い合わせ先、日本宅配水&サーバー協会、または近くの消費生活センターへ情報の提供をお願いします。

●設置管理者に対する注意喚起

①ウォーターサーバーを設置する場合は、常時監視でき、とっさの場合にすぐに対応できる場所を選んでください。

②ウォーターサーバーの前に柵などを設け、乳幼児だけでウォーターサーバーに近寄れないような対策を講じてください。

③お客様が正しい操作手順や注意事項が分かるよう、本体に操作手順が分かる図記号などを貼付してください。また、やけど注意を呼びかけるポップやリーフレットを本体や近傍に貼付・設置してください。

■メーカーへの改善提案事項(主なもの)

○機械式温水用蛇口の注水に要する力

○機械式温水蛇口のチャイルドロック解除に要する力と注水までの操作手順数

○電気式注水ボタンとチャイルドロック解除ボタンの位置・機能

○温水用蛇口、注水レバーとチャイルドロックの誘目性(目立ち)

マンションでのクリーニング取り次ぎ、無届けは“脱法行為”

マンションなどの集合住宅では、入居者の利便性を高めるさまざまな“サービスの拡充”が進みつつありますが、4月下旬、東京都内の大手マンション管理会社がクリーニング業法に定められた届け出をしないまま、洗濯物のクリーニング取り次ぎをしていたことが明らかになりました。

■大手マンション管理会社の管理人「コンシェルジュ」で発覚

この管理会社のクリーニング取り次ぎは、「コンシェルジュ」とされるマンション管理人が入居者からクリーニングの依頼を受け、クリーニング会社にクリーニングを発注。クリーニング会社から戻ってきた衣類を依頼者に引き渡す仕組みであったということです。

しかし、クリーニング取り次ぎサービスは、洗濯物をクリーニング店まで持ち運びしなくてすむメリットがある一方で、料金や処理ミスをめぐるトラブルも少なくありません。また、衛生管理上の問題もあります。

■改正クリーニング業法で“無店舗”取り次ぎ業を規制

このため、平成16年10月にクリーニング業法が改正され、クリーニング業の無店舗取り次ぎ業を行う場合は、「あらかじめ保健所に届け出ること」と「洗濯物を取り次ぐ際には、苦情の申し出先を明示した書面を配布しなければならないこと」が義務づけられました。

クリーニング所が届け出る内容は、①クリーニング所は、その位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項、②クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取り及び引渡しを営業とてしようとする者は、その営業方法、従事者数その他必要な事項となっており、届け出た事項に変更を生じたときや廃止したときには、速やかに届け出ることになっています。

■家庭用需要、増加が見込まれつつも施設数は伸び悩み

厚生労働省(健康局生活衛生課)によれば、平成26年3月末現在におけるクリーニング業の営業許可施設数は11万3,567施設で、前年度より4,621施設減少しています。また、クリーニング業は「リネンサプライ等産業用」と「一般家庭用」に分類されますが、一般家庭用は家庭用クリーニング用品の発達などにより需要が伸び悩んでいます。その一方で、単身世帯や女性の社会進出などにより、需要は増加する見通しにあります。

今後はこのため、単なる「洗濯業」から「衣類の総合サービス業」へと高めることや、各店が独自の付加価値を高めることが、利用者単価の上昇や固定客化につながると考えられています。「衣料保管サービス」や「24時間受付ロッカー設置」といった利便性主体のサービスも、そうした取り組みの一つとして増えつつあるわけですが、くれぐれも取り次ぎの脱法行為にならないよう留意したいものです。

東日本レインズまとめ、2014年1~3月「首都圏賃貸居住用物件の取引動向」

公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)は4月16日、今年1~3月の「首都圏賃貸居住用物件の取引動向」を公表しました。それによれば、首都圏での取引件数はマンションが4万1,000件弱、アパートが2万3,000件弱となっています。

■取引件数、マンションが4,0908件、アパートが2万2,817件

マンションの取引件数は東京23区の2万3,402件を中心に4万908件、アパートも東京23区の8,250件を中心に2万2,817件。1㎡あたり賃料はマンションが東京23区で2,936円~神奈川県他が1,727円、アパートが東京23区で2,772円~千葉県が1,603円となっています。

地域別の内訳と賃料は次の通りです。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.4.15

渋谷区、パートナーシップ条例を制定、賃貸住宅は“夫婦”として受け入れ

東京都の渋谷区で3月31日、「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」、いわゆるパートナーシップ条例が成立し、同性カップルを“結婚相当”と認める全国初の動きとして話題になっています。今後、例えば賃貸住宅への入居や病院での緊急時の面会などの際、区民や事業者に“夫婦”として配慮するよう求めていくことになるようです。

■性的少数者、20人に1人も!?

新聞・テレビなどの報道によると、性的少数者は20人に1人、5%ほど存在するとされます。しかし、いったんカミングアウトすると、多くの場合、職場や社会、さらに家族の差別や偏見に苦しむことになるようです。

その一つが、賃貸住宅への入居で、同性カップルが申し込むと、他の入居者が嫌がったり、退去者が出たりしかねないとして、断られることが少なくないとされます。

条例ではこのため、同性カップルの求めに応じて「パートナーシップ証明」を発行。入居申し込みの際、この証明書の取得者を「結婚に相当する関係」として認め、差別することのないよう区民や事業者、オーナーに求めるとしています。

■証明対象は、20歳以上の同性カップル

このパートナーシップ証明の対象となるのは、20歳以上の同性カップル。取得にあたっては、パートナー双方が、相互に相手方当事者を任意後見受任者の一人とする「任意後見契約に係る公正証書」を作成し、登記していることが条件となります。

同時に、共同生活を営むにあたり、パートナー間で「区規則で定める合意契約」が公正証書により交わされていることも条件となります。

■国際化の加速にともない、全国へと波及するか!?

我が国の憲法は、個人の尊重と法の下の平等を定めており、パートナーシップ条例はこの原則を前提に、「性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現する」としています。

2020年東京オリンピックに向け、東京を中心にした国際化・グローバル化が加速し、地方都市まで波及していくのは必至。不動産業界では、このパートナーシップ条例に戸惑いもあるようですが、こうした中で全国へと広がっていくと見られています。

土地取引動向調査(平成27年2月)、企業の判断・予想のDIは全地域で低下

国土交通省が4月10日に公表した平成26年度「土地取引動向調査」(平成27年2月調査)によれば、土地取引状況に関する企業の判断・予想のDI(「活発である」-「不活発である」)は、全ての地域で低下しました。

■調査結果の概要

●土地取引状況についての判断

各地域に本社を持つ企業に対して、一般論として土地取引の状況に対する判断をきいた。

①現在の土地取引状況の判断(DI)

「東京」は、ほぼ横ばいのプラス23.7 ポイント、「大阪」は3.9 ポイントの低下でプラス7.1 ポイント、「その他の地域」はマイナス14.3 ポイントとなった。

②1年後の土地取引状況の予想(DI)

現在の状況と同様、「東京」は3.8 ポイントの低下でプラス28.0 ポイント、「大阪」は4.6 ポイントの低下でプラス8.2 ポイント、「その他の地域」は3.1 ポイントの低下でマイナス7.9 ポイントとなった。

③現在の土地取引状況の判断(回答)

「東京」では「活発である」、「不活発である」ともにやや減少している。「大阪」では「活発である」はあまり変動ないが、「不活発である」が増加している。「その他の地域」では「活発である」が減少し、「不活発である」が増加した。

④1年後の土地取引状況の予想(回答)

「東京」は「活発」が減少し、「不活発」がやや増加した。「大阪」は「活発」は変動ないが、「不活発」は増加した。「その他の地域」では「活発」が減少したが、「不活発」は変動ない。

■地価水準についての判断

各地域に本社を持つ企業に対して、本社所在地における地価水準に対する判断をきいた。

①現在の地価水準の判断(DI)

「東京」は2.4 ポイント上昇し、プラス39.0 ポイント、「大阪」は13.5 ポイント低下し、マイナス9.2 ポイント、「その他の地域」は1.3 ポイント低下し、マイナス16.8ポイントとなった。

②1年後の地価水準の予想(DI)

「東京」は3.0ポイント低下し、プラス50.3ポイント、「大阪」は5.6ポイント上昇し、プラス30.6ポイント、「その他の地域」は4.4ポイント低下し、マイナス2.6ポイントとなった。

③現在の地価水準の判断(回答)

「東京」は「高い」「低い」ともに増加したが、「大阪」は「高い」が減少し、「低い」は増加している。「その他の地域」では、「高い」「低い」ともに大きな変動はない。

④1年後の地価水準の予想(回答)

「上昇が見込まれる」について「東京」では減少したが、「大阪」では増加している。また、「その他の地域」では「上昇が見込まれる」が若干減少した一方で、「下落が見込まれる」が増加した。

■詳しくはこちら→PDF「土地取引動向調査」

平成25年住生活総合調査、空き家専門業者委託の空き家は売却・賃貸目立つ

国土交通省は4月9日、平成25年「住生活総合調査」(速報集計)の結果を公表しました。住宅と居住環境の評価、最近5年間の居住状況の変化を調査しているもので、今回は12回目。対象世帯数8万5,302件、うち回収世帯数7万6,096件(回収率:89.2%)で、データは平成25年12月1日現在。今回は初めて、「住宅に対して不満と考える割合」が「居住環境に対して不満と考える割合」を下回りました。

一方、社会問題化している空き家については、専門業者に管理を委託している場合の活用意向は、「住宅を売却する」「借家として賃貸する」の割合が比較的大きく、「空き家のままにしておく」割合は小さいこと、また管理をほとんど何もしていない空き家は、「空き家のままにしておく」(61.5%)の割合が大きくなっていることがわかったとしています。

■速報集計についての国交省コメント

○住宅及び居住環境の評価

・「住宅及び居住環境に対する総合的な評価」において不満と考える割合は、継続して減少。

(S58:38.4%→H25:22.1%)

・今回、初めて「住宅に対して不満と考える割合」(24.9%)が「居住環境に対して不満と考える割

合」(27.1%)を下回った。

○最近5年間の居住状況の変化

・最近5年間の住み替え・改善(建て替え、リフォーム)の実施状況は、平成20年調査時と比べ「住み

替え」(-1.9ポイント)と「建て替え」(-0.5ポイント)は微減しており、「リフォーム」(+2.4

ポイント)は微増している。

・最近5年間に実施した住み替えの主な目的は、「就職、転職、転勤などに対応」(21.7%)、「親、

配偶者などの世帯からの独立」(21.2%)、「子育て・教育の環境を整える」(17.7%)、「住宅を

広くする、部屋を増やす」(17.7%)の順になっている。「親、子などとの同居・隣居・近居」

(10.5%)が増加傾向にある。

○今後の住まい方の意向

・今後5年間の住み替え・改善(建て替え、リフォーム)意向は、平成10 年調査時以降、「住み替え」

(11.3%)と「リフォーム」(6.8%)は横ばい、「建て替え」(0.8%)は徐々に減少しており、今

後5 年間の住み替え・改善意向のない割合が全体の約80%を占める。

・今後5年間の住み替えの主な目的は、「住宅を広くする、部屋を増やす」(21.5%)、「子育て・教

育の環境を整える」(19.2%)、「就職、転職、転勤などに対応」(18.6%)の順になっている。

○家族構成別の住宅及び居住環境の評価と住み替え・改善意向

【子育て】

・住宅及び居住環境に関して子育てのために最も重要な項目は、「住宅の広さ」(14.0%)、「家族の

集いや交流を促す間取り」(13.9%)、「住宅と住宅まわりの防犯性」(11.9%)の順になってい

る。

・長子の年齢が低い世帯ほど、住み替え意向を持つ割合が大きい(長子5 歳以下:32.8%)。

【高齢者】

・住宅及び居住環境に関して重要な項目(高齢者世帯の回答を抽出して集計)は、「日常の買い物、医

療・福祉・文化施設などの利便」(35.9%)、「地震時の住宅の安全性」(32.6%)、「災害時の避

難のしやすさ」(28.2%)の順になっている。

・家計主の年齢が高い世帯ほど、住み替え意向を持つ割合が小さい(家計主75 歳以上:2.9%)。また、

家計主の年齢が55~59 歳、60~64 歳の世帯において、リフォーム意向を持つ割合が大きい(55~

59歳:10.5%、60~64 歳:10.8%)。

○現住居以外に所有している・借りている住宅

・現住居以外に所有している・借りている住宅がある世帯の割合は増加。(H20:6.6%→H25:9.2%)

・現住居以外に所有している・借りている住宅の利用状況は、「子、親族などが住んでいる」

(36.1%)、「空き家(物置などを含む)になっている」(22.9%)、「借家として賃貸している」

(17.3%)の順になっている。

・空き家の建築時期は、昭和55年以前の割合が全体の約2/3(68.9%)を占める。

・腐朽・破損していないと回答した空き家の割合(44.4%)を管理状況別に集計すると大きい順に、

「専門業者に管理を委託」(73.6%)、「自分や親族が定期的に管理」(50.1%)、「自分や親族が

不定期に管理」(46.5%)、「ほとんど何もしていない」(30.5%)となっている。

・専門業者に管理を委託している空き家の活用意向は、「住宅を売却する」(25.4%)及び「借家とし

て賃貸する」(24.8%)の割合が比較的大きく、「空き家のままにしておく」(25.4%)の割合は小

さい。

一方、管理をほとんど何もしていない空き家は、「空き家のままにしておく」(61.5%)の割合が大

きくなっている。

■詳しくはこちら→PDF「平成25年住生活総合調査」

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.4.1

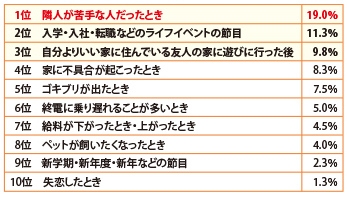

“引っ越したい!”と思った瞬間、最多は「隣人が苦手な人だったとき」

「思わず“引っ越したい!”と思った瞬間」ランキングを、リクルート住まいカンパニーが2015年3月、ネット上で紹介しています。最も多かった回答は、2割以下ながら「隣人が苦手な人だったとき」(19.0%)。これに、1割強で「入学・入社・転職などライフイベントの節目」(11.3%)、1割弱で「自分よりいい家に数でいる友人の家に遊びに行った後」(9.8%)となったということです。

■リクルート住まいカンパニーがWEB調査

この調査(引っ越しに関する実態把握調査)を実施したのは、リクルート住まいカンパニー。1都3県在住で1年以内に引っ越しをした20~49歳の男女各200名、計400名を対象に、インターネットを利用して2014年12月中旬に行われました。

この結果、最も多かった「隣人が苦手な人だったとき」という回答(単一回答)は、隣や階上の騒音をうるさいと感じた人と、そうした人から苦情を言われて嫌になったという、両タイプがあったといいます。

■2位:ライフイベント、3位:友人宅を訪問

次いで多かった「入学・入社・転職などのライフイベントの節目」は、通勤が便利なところへ引っ越したいという願望や、子どもの入学時に合わせて住む場所を決めたい、というもの。場所選びでは、電車に乗っている時間とともに、駅までの距離も重視されていました。

3位の「自分よりいい家に住んでいる友人の家に遊びに行った後」は、高層マンションや戸建てなどに暮らしている友人がうらやましくなってしまったケース。薄れつつあるとは言え、背景には家がステータスの一つのとなっていることがあります。

■思わず“引っ越したい”と思った瞬間」ランキング(単一回答)

国交省、個人住宅の賃貸流通に向けた3調査結果を公表

国土交通省は3月17日、借主の意向を反映して改修を行うDIY型賃貸借の活用に向けて実施した「個人住宅の賃貸流通の促進に関する調査」結果を公表しました。「先進事例調査」と「個人住宅の賃貸流通促進に向けたDIY型賃貸借の実務の考え方」、それに「スキームに対する意向の把握」の3つがあり、平成27年度以降はこれらを受け、今回の取りまとめ内容の普及や、DIY型賃貸借の活用を促進する方策等について検討を進めていくことにしています。

■「DIY型賃貸借」の有用性と当面の課題

国交省では、個人住宅を賃貸住宅としての流通促進させていく狙いから、平成25年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」をまとめ、借主が自費で修繕やDIYを行う借主負担型の賃貸借契約に関する指針を整備しました。

一方、借主の意向を反映した改修を行う賃貸借契約(DIY型賃貸借)については、自分好みの設備設置や模様替えができることが、借主にとっては居住の快適性の確保、貸主にとっては長期契約への契機となり、既存ストックの有効活用につながります。

しかし、大規模な改修の場合は、借主個人での工事資金調達は困難な場合があります。また、DIY型賃貸借は賃貸の新しい契約類型であるため、普及を図るには考え方や方法を整理する必要があります。

■資金調達の方法や協議・合意すべき内容を整理

今回の調査ではこのため、実際の事業を調査するとともに、DIY型賃貸借の活用にあたり、資金調達の方法や協議・合意すべき内容の考え方を整理し、報告書としてまとめています。行った調査は次の3つです。

○「先進事例調査」 空き家となっている個人所有の戸建住宅を中心に、共同住宅の賃貸住宅等も含

め、借主、貸主、転貸人等の関係者のいずれかが改修の費用を負担し賃貸物件として活用している事

例を調査。

○「個人住宅の賃貸流通促進に向けたDIY型賃貸借の実務の考え方」 資金調達と改修の実施、DIY型賃

貸借契約で必要となる協議・合意内容、留意すべき事項、DIY型賃貸借を推進するうえで有効と考えら

れる取り組み例について、その考え方を整理。

○「スキームに対する意向の把握」 DIY型賃貸借に関し、実務で活用されている様々なスキームについ

て、空き家所有者や空き室のある民間賃貸住宅所有者に対して、関心の有無を確認。

■民賃オーナーが多様なスキームに関心

国交省が今回、空き家所有者700人と空き室のある民間賃貸住宅オーナー643人に行った「DIY型賃貸借のスキームに対するアンケート調査」(WEB調査)によれば、費用負担の方法として想定される4スキームを示したところ、①空き家所有者に比べ、民賃オーナーの方が多様なスキームに関心がある、②空き家所有者がより高い興味を示したのは、「貸主が借主の意向を反映して費用を負担するスキーム」、次いで「事業者が費用負担するスキーム」となった、③民賃オーナー・空き家所有者ともに、空き家・空き室の改修、賃貸流通における事業者の参加関心を示している、などが確認できたとしています。

■詳しくはこちら→PDF「個人住宅の賃借流通促進調査報告」

アパートローンの新規貸出推移、2013年度は15.2%増加

国土交通省(住宅局)はこのほど、2014年度「民間住宅ローンの実態に関する調査結果」を明らかにしました。これによれば、2013年度の個人向け住宅ローン全体の実績は、新規貸出額推移(1,168機関)は16兆1,018億円となり前年度比0.8%増え、個人向け住宅ローン以外の、賃貸住宅の建設・購入に係る融資(いわゆるアパートローン)の新規貸出推移(601機関)は1兆9,182億円となり15.2%増えました。

■個人向け住宅ローンの新規貸出推移、2013年度は0.8%増加

この調査は、計画的な住宅取得を円滑に実現していく狙いから、毎年実施しており、今回調査は民間の1,428金融機関を対象に2014年10~12月に実施し、1,407機関から得られた回答を分析しました。

こうした新規貸出の増加傾向は、消費税の増税(2014年4月から)、相続税の増税(2015年1月から)を反映したものと見られています。

■賃貸住宅の建設・購入に係る融資(いわゆるアパートローン)の概況

○2013年度融資額

・新規貸出額の推移(601機関)では1兆9,182億円となり、15.2%増加。

・単年度集計(前年度・今年度とも805機関)では、3兆251億円となり、35.8%の増加。

・単年度集計分(805機関)を業態別にすると、新規貸出額は地銀1兆2,635億円(回答53機関)、信

金5,941億円(166機関)、都銀・信託銀行等4,271億円(11機関)、農協2,734億円(422機関)

など。

○2013年度末貸出残高

・貸出残高の推移(641機関)では、2013年度末時点で17兆8,299円となり、2.4%増加。

・単年度集計(前年度834機関、今年度836機関)では26兆1,364億円で、19.1%の増加。

・この単年度集計分(836機関)を業態別にすると、貸出残高は地銀8兆5,081億円(回答54機関)、

都銀・信託銀行等7兆387億円(12機関)信金3兆9,404億円(171機関)、農協3兆2,765億円

(450機関)など。

詳しくはこちら→PDF「2014年度民間住宅ローン実態」

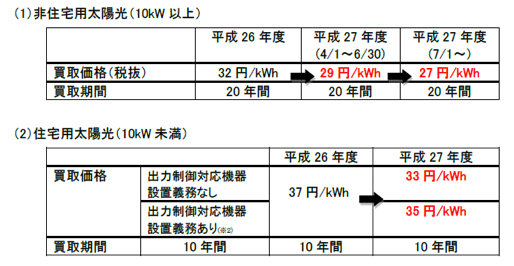

太陽光発電の2015年度買取価格、住宅用は出力制御なし33円、あり35円

経済産業省は3月19日、太陽光発電など再生可能エネルギーの2015年度の新規参入者向け買取価格と、買い取りの原資にする賦課金を決定しました。それによれば、太陽光発電の電力会社買取価格は仕組みが変更となり、前年度に1kWhあたり37円だった住宅用(10kW未満)は、出力制御対応機器の設置義務なしが33円、義務ありが35円、また32円だった非住宅用(10kW以上)は6月30日までが29円、7月1日以降が27円となり、いずれも減額されました。買取期間は前年度と同じ(住宅用:10年、非住宅用:20年)。

■賦課金単価は2.1倍に上昇、標準世帯で付き474円に

こうした買取価格を踏まえて算定された、すべての電気利用者が負担する賦課金単価は1kWhあたり1.58円となり、前年度(0.75円)の2.1倍に増えました。1カ月あたり300kWhを使用する標準家庭の場合で、月額は474円となり、5月検針分から向こう1年間適用されます。

■詳しくはこちら→PDF「2015年度再生エネ買取価格」

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.3.16

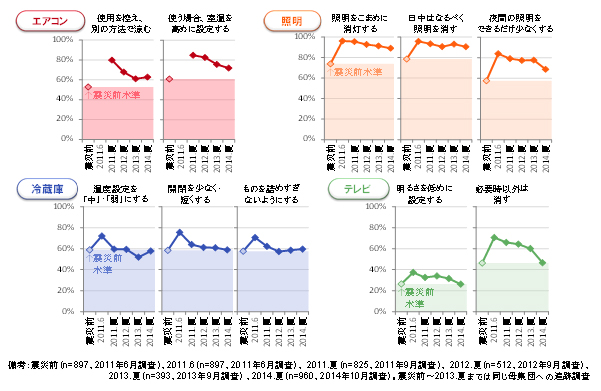

大震災から4年、節電の狙いは“省エネ・省コスト、温暖化防止”に

東日本大震災と東電原発事故から4年が経ちましたが、「節電」に関する人々の意識や行動には、次第に希薄化が進んでいるようです。主眼を「電力危機の回避」から「省エネ・省コストの徹底」、そして「地球温暖化の防止」に戻し、取り組みを継続強化していくことが求められていると言えます。

■みずほ情報総研が「節電行動・意識調査」結果を公表

みずほ情報総研は3月9日、東京電力管内の20歳以上の男女(約1,000名)を対象に、2014年10月20日~23日行った「節電に対する生活者の行動・意識に関する調査」の結果を公表しました。これによれば、次のような実態・実情が明らかになりました。

■4人に3人が「世間の節電ムードの希薄化」を実感

○77%の人が「世間の節電意識は薄れつつある」と実感。

○「電力不足は深刻な状況」であると考えている人は、震災直後の91%(2011年6月実施調査)から、

69%まで減少。

■節電行動は全体的に減少傾向にある

○生活者の節電行動について、エアコンと照明は震災前よりも高い水準を維持しているものの減少

傾向。

○さらに、冷蔵庫とテレビに対する節電行動は、震災前水準まで下落。

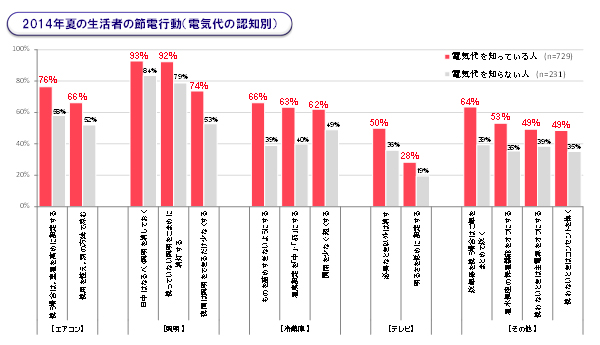

■電気代を把握している人の節電行動率が高い

○電気代を知っている人は、知らない人と比較し、約10%~25%程度、節電行動率が高い。

■「生活者自身のための節電」へとステップアップすべき

これらの調査結果を踏まえて、みずほ情報総研では「電力のための節電」から先に進むには「生活者

自身のための節電」が必要ではないか、と次のように提言しています。

○今回の調査から、「電力のための節電」という社会的意義による行動の動機づけは弱くなってきてい

る。このため今後は、生活者自身の日々の暮らし方や価値観に沿った形で、節電行動を促す必要があ

るのではないか。

○例えば、電気代を知っているか否かで行動率に違いがあったが、電気代を知らない人は経済性を重視

しない人であるとも考えられる。そのため、電気代を知らせるという経済性の観点からだけではな

く、それ以外の観点からも促す方策が必要なのではないか。

■詳しくはこちら→PDF「みずほ情報総研調査」

東京都、「サ高住における医療・介護連携のガイドライン」を策定

東京都(福祉保健局)は3月9日、高齢者が医療や介護が必要になっても安心して住み続けることができる住まいを充実させる狙いで策定した「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携のガイドライン」を公表しました。

■「守らなくてはいけないこと」と「守ることが望ましいこと」を提示

都内のサ高住は2015年3月1日現在で257件、9,623戸にのぼり、多くが医療機関や介護事業所と連携して高齢者の生活をサポートしています。一方で、こうした医療・介護との連携の方法や内容は住宅によって異なっており、連携の質の確保や向上が課題となっています。

ガイドラインではこのため、サ高住を運営する事業者等のうち、医療・介護連携を行っている者を対象に、「守らなくてはいけない必須のポイント」と「守ることが望ましいポイント」を提示しています。

■ガイドラインが提示している連携ポイントとその視点

①医療・介護連携の前提条件

・入居者による医療・介護サービス選択の自由が確保され、その提供内容が入居者の状態や意向を反映

したものか。

・住宅が地域のニーズを把握しているか。

・連携先事業所が地域の医療・介護資源として機能しているか。

・住宅・連携先事業所間で共有される入居者の個人情報の保護は、担保されているか。

②立地・建物の構造

・住宅と連携先事業所との日常のコミュニケーションや情報共有が図りやすい立地や建物の構造になっ

ているか。

・居室が生活支援サービスのみならず、医療・介護サービスが提供しやすいつくりとなっているか。

③人員の配置

・入居者が必要とするサービスに関わる専門的知識を有する職員が住宅や連携先事業所に配置されてい

るか。

・連携を調整する職員が定められているか。

④連携の手段(情報共有)

・情報共有の手段を定めているか。

・情報共有の手段は、わかりやすく、活用しやすいか。

・個人情報が適切に管理されているか。

⑤医療・介護連携の質の向上のための取り組み

・入居者に対するサービス提供の方針を確認する場があるか。

・連携に関わる職員のスキルアップの取り組みはあるか。

・地域連携の取り組みを行っているか。

■詳しくはこちら→PDF「東京都サ高住ガイドラインの概要」

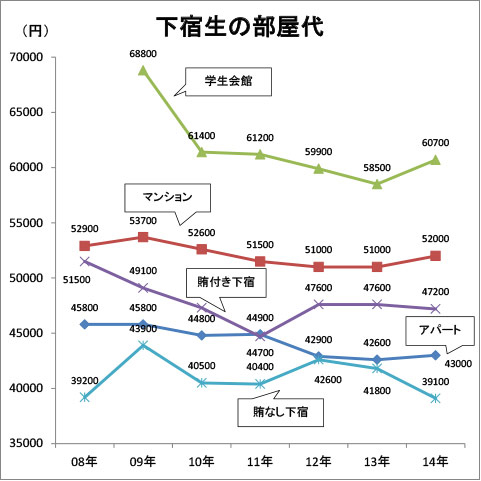

下宿生の住居費は平均5万2,630円、減少傾向続く

全国の国公立・私立の大学生を対象に実施された「学生生活実態調査」によれば、2014年における下宿生の住居費は月5万2,630円となり、前年より420円減少しました。減少は2010年以降、2012年を除いて続いています。なお、住居費は支出合計11万6,960円の45.0%を占めています。

■全国大学生活協同組合連合会が、2014年実態を調査

この調査は全国大学生活協同組合連合会が、自宅生、下宿生双方を対象に毎年実施しており、今回が50回目。それによれば、下宿生の生活費は収入合計が12万2,170円、支出合計が11万6,960円。収入では仕送りは減少していますが、アルバイト収入が増え、リーマンショック以降の最高額になりました。

一方、支出では食費、貯金・繰越は3年連続で増えたものの、住居費はゆるやかな減少傾向が続いており、5万2,630円になりました。2007年以降では通算で3,290円下降したことになります。

■住まい探しに平均19万8,900円、前年より6,800円増加

同連合会では新入生の保護者を対象にした「新入生調査」も実施していますが、これによれば下宿生の「住まい探しのための費用」(2014年)は、平均19万8,900円でした。前年から6,800円増加しており、その内訳をみると「礼金/入館金、敷金合計」(4,800円増)や「前家賃や日割り分・その他」(2,300円増)といった部屋代に関する費用が増加しています。

下宿生の住まいの中で、ずっと減少が続いていたアパートやマンションの部屋代は、ここにきて微増傾向となっています。

一方、下宿生の寝具から家具、家電、衣類などまでの生活用品購入費用は29万3,900円(4,200円増)で、この3年間は増加傾向にあります。

2014年第4四半期「地価LOOKレポート」、札幌は「0~3%上昇」続く

国土交通省がまとめている「主要都市の高度利用地地価動向報告」(地価LOOKレポート)によれば、道内の平成26年第4四半期(10/1~1/1)の地価動向は、札幌市・宮の森(住宅)、同・駅前通(商業)、同・大通公園(商業)とも0~3%上昇(前期0~3%上昇)。また、函館市・函館本町(商業)は0%横ばい(同0%横ばい)で、前期同様の動きになっています。

■今後「上昇幅は縮小しつつも、やや上昇傾向が続く」か

宮の森についての鑑定評価員コメントは、「住宅地としての人気が高く、供給物件数が少ないことから、不動産市況は総じて堅調である」「分譲マンションの販売価格は上昇した建築費の価格転嫁により引き続き上昇する可能性が高い」と分析。

このため、「将来の地価動向は、上昇幅は縮小しつつも、やや上昇傾向が続く」と予想しています。

■全国150 地区は、上昇125地区(前回124)、横ばい25地区(前回26)

一方、全国の主要都市・高度利用地150地区における地価動向は、上昇が125地区(前回124)、横ばいが25地区(前回26)、下落が0地区(前回0)となり、上昇地区が全体の8割を超えました。上昇125地区のうち、123地区が0~3%の上昇。住宅系1地区(大濠)と商業系1地区(虎ノ門)は、3~6%の上昇となりました。

■詳しくはこちら→PDF「2014年第4四半期「地価LOOKレポート」

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.3.2

空き家等対策特措法、2月26日から施行

空き家が6戸強に1戸、全国817万戸にまで増え、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、2014年11月に「空き家等対策特措法」が公布されましたが、2月26日から施行されました。同日、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための「基本的な指針」も示されました。

■空き家等への立入調査や指導などは5月26日施行へ

まず国の基本方針づくり、市町村での対策計画づくりを進め、3カ月後の5月26日からは、市町村による立入調査、それを踏まえた特定空き家等に対する助言、指導、除去・修繕等、強制執行についても施行され、動き出します。

空き家対策では平成27年度税制改正大綱でも、空き家等対策特措法で勧告対象となった特定空き家等に係る土地は、住宅用地に係る固定資産税と都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じることが盛り込まれました。これにより、税制優遇措置がなくなるので、空き家の除去や更地化が進展するものと期待されています。

「空き家は不安~迷惑」46%、長期留守のとき「空き家のまま」31%

人口が減少し始め、世帯数も今後減少に向かおうとしている中、空き家が年々増えて社会問題化しています。空き家が増える背景を掘り下げていくと、それぞれの家庭でのミスマッチも重なっていますが、空き家の流通、住み続けられる住宅づくりなど、行政、業界、所有者の3者連携による住宅・土地政策がカギになるようです。

■ALSOKが「空き家に関する意識調査」を実施

空き家や別荘など、人が住んでいない住宅の見回りサービスを行っているALSOK(本社・東京)が2015年1月中旬、インターネットを活用した「空き家に関する意識調査」を実施したところ、「近所の空き家」に回答者の45.8%はネガティブイメージを持っています。しかし、自宅を長期間留守にしなければならなくなったら、3人に1人は「空き家のまま」にしておき、また親の死後に親の家を「売る」つもりでも、現実は「相続しなかった」人が多数存在する、といった実態が分かったということです。

■不安の理由は「老朽化による倒壊」66.1%、「庭木や落ち葉の放置」53.6%

この調査は、親と別居している30歳以上の男女500人を対象に実施されました。調査結果によれば、家のまわりにある空き家を、回答者の3割程度が「もったいない」と感じています。その一方で、「不安だ」「危険だ」「汚い」と不快に感じている人は合計45.8%と、半数近くの回答者がネガティブイメージを持っていました。

その理由を聞くと、「物件が老朽化して倒壊する恐れがあるから」(66.1%)、「伸びた庭木や落ち葉を放置しているから」(53.6%)、「不審者が住み着くかもしれないから」(44.6%)、「放火されるかもしれないから」(同率)となりました。つまり、近所に空き家があると、自分や家族にも危害が及びかねないと懸念していました。

■「賃貸物件にして、誰かに住んでほしい」が29.5%

では、空き家をどう管理してほしいか聞いたところ、「家の保全や清掃などの管理をきちんとしてほしい」(31.3%)などと、近所に迷惑がかからないようにしてほしいという意見が最も多くなりました。また、「賃貸物件にして、誰かに住んでほしい」(29.5%)、「取り壊して更地にして、土地を活用してほしい」(27.1%)と、空き家の解消を求める声も多く寄せられました。

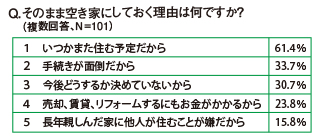

■長期間留守にするとき、「貸す」38.5%、「そのまま」31.4%

持ち家を持っている回答者に、転勤や親の介護などで、住んでいる家を長期間留守にする必要がある場合はどうするか聞いたところ、「貸す」(38.5%)が最も多かったものの、3人に1は「そのまま空き家にしておく」(31.4%)と回答。その理由を聞いたところ、「いつかまた住む予定だから」(61.4%)、「手続きが面倒だから」(33.7%)、「今後どうするか決めていないから」(30.7%)となりました。

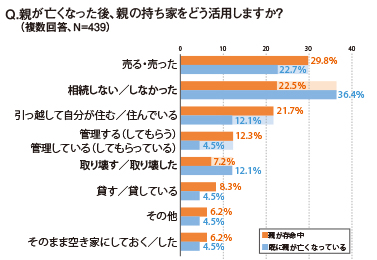

■親が存命の人は「売る」29.8%、死亡している人は「相続しなかった」36.4%

「親が亡くなった後、親の持ち家をどう活用するか・したか」という質問には、親が存命中の回答者は「売る」(29.8%)、「相続しない」(22.5%)、「引っ越して自分が住む」(21.7%)となりましたが、すでに親が亡くなっている回答者は、「相続しなかった」(36.4%)、「売った」(22.7%)、「引っ越して自分が住んでいる」(12.1%)、「取り壊した」(同率)と、実際には相続しないケースが多いことが分りました。また、親が存命中の回答者の多くは、自分が住んだり売ったり、自分で管理できると考えているのに対し、親が亡くなっている回答者は現実には相続しないということが多いことも分かりました。

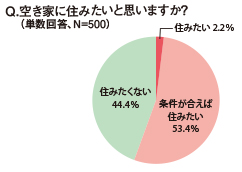

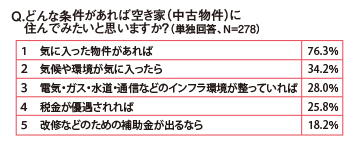

■積極的に住みたい人は少ないが、「条件が合えば…」53.4%

空き家に住みたいと思うか聞いたところ、積極的に「住みたい」はわずか2.2%。しかし、リノベーションなどで新築以上にスペックの高い中古住宅もあるためか、53.4%は「条件が合えば住みたい」と回答しました。その条件としては、物件や環境、インフラなど生活に必要不可欠な条件が多数挙がり、「税金が優遇されれば」(25.8%)、「改修等のための補助金が出るなら」(18.2%)といった回答もあったということです。

空き家対策措置法の施行、固定資産税等の特例措置対象からの除外などにより、空き家は次第に減少していくことが期待されていますが、このような調査結果からは、一気に解消とはいかない事情が見えてきます。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.2.16

「敷金」定義などの民法改正案、3月に通常国会に提出へ

民法の債権に関する規定を約200項目も見直す改正案が、3月をめどに通常国会に提出される見通しとなりました。改正案の検討は法相の諮問機関である法制審議会の民法(債権関係)部会で2009年(平成21年)から始まり、2月10日に開催された第99回会合で決定。これを受け、この24日に開催される法制審議会総会で法相に答申されます。

■借主の原状回復義務からの経年変化除外、貸主の敷金返還など明記

民法(債権関係)改正は、1896年(明治29年)の制定以来初めてで、この間の社会・経済の変化への対応と、分かりやすい内容とすることを狙いに進められてきました。

部会がまとめた改正案は、消費者の利益を一方的に害する内容の約款は認めないなど、全体として消費者保護が大きく進展。賃貸関係でも、これまで必ずしも明確でなかった「敷金」を定義したうえで、借主が物件の経年変化による原状回復義務を負わないことを明記するとともに、貸主の借主に対する敷金返還規定を設ける内容となっています。

悪質リフォーム訪販が再び増加、リフォーム・紛争処理支援センターも注意呼びかけ

悪質な手口が社会問題化し、いったんは少なくなったリフォーム訪問販売に関する相談が、このところ年々増え続けており、(独)国民生活センターに続き、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターも昨年12月、注意を呼びかけました。

■この4年間で、再び5~6倍にも増える

(独)国民生活センターの全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に寄せられたリフォーム訪問販売工事のトラブル件数は、2009年度には5,777件でしたが、2013年度は7,282件へと増加。2014年度も2014年末現在で4,801件に達しています。

一方、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが設けている「住まいるダイヤル」で受け付けたリフォームに関する相談件数は、2013年度は全体で9,013件ありましたが、うち訪問販売に関する相談は764件ありました。2009年度は136件であったので、5~6倍にも増えたことになります。

■「言われるままに契約」をせず、慎重に見極めを

このため、住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、事業者から言われるままに契約をせず、工事内容、工事費用の積算根拠や事業者の実績など慎重に検討してから契約するよう、注意を呼びかけています。そのうえで、トラブルを防ぐには、家族や親族などの信頼できる人や「住まいるダイヤル(0570-016-100)」などの公的な相談窓口へ相談するようアドバイスをしています。

訪問販売によるリフォーム工事の全てに問題があるわけではないのですが、相談事例の中には、事業者が突然やってきて契約を迫ったものや、不安をあおって不必要な工事を次々に契約させたものがあります。

■「住まいるダイヤル」や「見積書チェックサービス」も

また、設計図書や契約書等の書面の不備や、発注者と受注者の合意不足が原因と考えられるトラブルも少なくありません。「住まいるダイヤル」の相談事例には「見積書や設計図書がないのに契約をしてしまった」「勧められるままに契約をしてしまった」「工事変更や追加工事などが合意のないまま実施されてしまった」等のトラブルが多く見られると言います。

「住まいるダイヤル」では、契約前の工事見積書をチェックして、電話で助言を行う消費者サービスを行っているので、このサービスを利用するようにも勧めています。

⇒HP「住まいるダイヤル」

■リフォームトラブルを予防するための注意事項

1 事前の準備をする。

…要望事項や完成後のイメージを具体化する。

…住宅の現在の状態を把握し、図面や資料等を用意する。

2 事業者を慎重に選ぶ。

…複数の事業者から見積もりをとって比較検討する。

…事業者の概要や施工体制、保証内容を確認する。

3 契約内容を書面にする。

…契約書や図面等の添付書類は書面にする。

…追加工事や変更工事が発生した場合の対応や追加費用を書面にする。

4 工事前の準備や進捗状況を確認する。

…着工前の事前準備や近隣へのあいさつなどを確認する。

…工事の施工状況や現場の進捗を確認する。

…追加工事や変更工事の内容や費用を確認する。

5 工事の完了を確認する。

…事業者立ち会いのもとで工事の完了を確認し、引き渡しの手続きを行う。

…契約書や図面、設備機器の取扱説明書、保証書等は保管する。

重説のIT化、社会実験で検証のうえ本格運用へ

宅建業法に基づく「重要事項説明」(第35条)のIT化を検討していた国土交通省は、1月30日、有識者や実務者による検討会でまとまった報告書(最終取りまとめ)を公表しました。報告書は、今後2年間ほど「社会実験」を行って検証のうえ、本格的な運用へと進むよう提言しています。

■電話やメールでの実施、現状では課題あり

国交省では、国の「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定)を受けて策定された「規制制度改革集中アクションプラン」(同12月20日)に、不動産取引における「重要事項説明の対面原則」の見直しが盛り込まれたため、昨年4月に検討会を立ち上げて審議を開始。多様な意見を交わしつつ、12月15日の第6回会合で報告書案の取りまとめにいたりました。

重要事項説明をIT化すると、消費者、事業者双方に時間的、金銭的コストの縮減が期待できるものの、宅建取引士証の提示とその確認や、説明を受ける者が契約者本人であることをどう確認するかなどが課題となることから、重要事項説明に求められる5つ要件を中心に論議。この結果、テレビ会議ならともかく、電話やメールでの実施は、現状では課題が少なくないことが浮上しました。

■2年間にわたって、取引のあり方の変化など社会実験へ

こうしたことから報告書は、今後6カ月間の準備期間を含め、最大2年間にわたって社会実験を実施。や消費者の理解、トラブルの発生・抑制・解決などを十分に検証のうえ、本格的なIT化へと進むよう求めています。

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.2.2

母娘のお部屋探し、「セキュリティ面もしっかり配慮を」

間もなく、新生活に向けた“お部屋探しのシーズン”が始まりますが、一人暮らしを始める若い女性なら、「住んでみて初めて分かった」といった後悔をしないために、セキュリティ面にもしっかり配慮したいもの。ワイヤレスドアモニターを販売しているパナソニックが、20代前半の女性とそうした娘を持つ母親を対象にした調査結果をもとに、こう呼びかけています。

■お部屋探しの決定権者は娘70%、母娘一緒が8割

調査を行ったのは昨年12月中旬で、インターネットを利用して、20代前半の女性250人と、そうした娘を持つ母親250人に聞きました。

すると、お部屋探しで最終的に部屋を決める決定権を持っているのは、娘が70%。母親は16%、父親は7%と少ないことが分かりました(ほか、「選べない」が7%)。また、部屋探しは母親と一緒がいいと思うか聞いたところ、83%が「そう思う」と答え、実際のお部屋探しでも69%ありました。

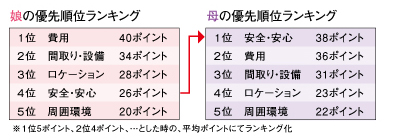

■最優先するのは、娘「費用」、母親「安全・安心」

では、お部屋探しにあたってはどのような点を重視しているのでしょうか。5項目をあげ、その優先順位を聞いたところ、娘は「費用」を最も重視し、以下「間取り・設備」「ロケーション」「安全・安心」「周辺環境」の順。これに対し、母親は「安全・安心」を最優先し、「費用」「間取り・設備」「ロケーション」「周辺環境」と、あとは娘と同じ順。

娘が「費用」を優先するのは、自由回答から見ると“親に負担をかけたくない”という配慮からで、こうしたすれ違いから「母娘ケンカ」をしてしまったケース(13%)もありました。

■娘「セパレートバス・トイレ」、母親「オートロック」にこだわり

一方、「部屋の仕様・設備」へのこだわりを聞くと、娘の上位4項目は「セパレートタイプのバス・トイレ」(66%)が最も多く、以下「広さ」(55%)、「間取り」(53%)、「収納」(39%)の順。一方、母親の場合、最も多かったのは「オートロック」(38%)。これに「セパレートタイプのバス・トイレ」(35%)、「住戸の向き」「間取り」(各33%)が続きました。

■住んでみて…少なくない「不満の声」

こうしたお部屋探しをして、実際に入居し住んでみて、娘はどのような感想をもったでしょうか。自由回答方式で記入してもらったところ、娘からは、「お風呂とトイレが別で、キッチンが広かったから選んだが、断熱が甘い物件だったため、冬が寒くて困った」(22歳・宮城県)というように、住んでみて初めて気づいたポイントに不満を抱く人が多数見受けられました。

■防犯、インターフォンの重要性をあげる回答も

「無理な勧誘も近づかせずに済むから、オートロックは必要だと分かった」(20歳・兵庫県)、「実際に足を運んで、治安が良さそうな地域か、夜は静かかなど、しっかり調べるべきだった」(22歳・京都府)など、実際に入居した後にセキュリティ・防犯設備の重要性に気づいたという人も少ない回答も少なくなかったようです。

さらに、「人通りが少ないので、モニター付きのインターフォンは欲しかった」(22歳・東京都)という、誰がきたのか部屋の中から確認できるモニター付きインターフォンの重要性をあげる人も多数見受けられたといいます。

新耐震基準(1981年改正)住宅でも、85%は耐震性が不足

昭和53年(1978)の宮城県沖地震の教訓を生かして、壁の量を増やすなどして住宅の耐震性が高められた昭和56年(1981年)以降に建てられた住宅でも、85%もの住宅の耐震性に問題があり、「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」との診断結果が公表され、既存住宅の耐震性アップが改めて急がれています。

■木耐協、2万件強の耐震診断結果から分析

診断結果を公表したのは、11年(1999年)3月の設立いらい、約16万件の耐震診断と約5万件の耐震補強を行ってきた木耐協(日本木材住宅耐震補強事業者協同組合)。

木耐協が18年(2006年)4月から26年(2014年)10月までの8年7カ月間に行った耐震診断のうち、診断結果の詳細を把握している20,676件について分析を行ったところ、「倒壊しない」は265件(1.3%)、「一応倒壊しない」は1,451件(7.0%)。残り15,504件(75.0%)は「倒壊する可能性が高い」、3,456件(16.7%)は「倒壊する可能性がある」との結果になり、実に9割以上の住宅に“倒壊する可能性”がありました。

■旧耐震基準住宅は、98%が耐震性不足

この耐震診断で対象とした住宅は、昭和25年(1950年)から平成12年(2000年)5月までに着工された木造在来工法2階建て以下の住宅。

これを耐震基準が強化される昭和55年以前の旧基準住宅(10,340件)と、強化後の56年以降の新基準住宅(10,336件)に分けると、旧基準住宅は98.1%にあたる10,147件が「倒壊する可能性がある」「倒壊の可能性がある」となったほか、新基準住宅も85.3%(8,813件)が「倒壊する可能性がある」「倒壊の可能性がある」となりました。

■新耐震基準住宅は11,000件、急がれる耐震強化

新設住宅着工統計(国土交通省)によれば、56年から平成12年までに全国で建てられた住宅は1,100万件。木耐協データから見れば、その85%、9,350件は耐震性が不足していることになるうえ、多くの旧基準住宅も残されており、ますます耐震強化が急がれることになります。

■現在の耐震基準は、ねじれ対策等を加えた新々基準(2000年改正)に移行

耐震基準は、昭和56年6月に新基準に移行したあと、さらに平成12年(2000年)6月に再改正されています。2000年改正では、建設前の地盤調査を事実上義務化したうえで、地耐力に合わせた基礎構造を規定。また、筋交いを土台や梁・柱に固定する金物や壁の配置バランスなどを規定し、より耐震性能の高い設計を義務づけています。

省エネ住宅ポイント制度が復活

平成26年度補正予算で、一定の省エネ性能を持つ住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する「省エネ住宅ポイント制度」が復活します(補正予算の成立と同時にスタート)。

■対象となるエコ住宅設備は、高効率給湯、太陽熱など5設備

対象となるのは、新築エコ住宅(賃貸住宅を除く)では①トップランナー基準等を満たす住宅、②断熱等性能等級4等を満たす木造住宅など、エコリフォーム(賃貸住宅を含む)では①窓の断熱改修、②外壁、屋根・天井または床の断熱改修、③設備エコ改修、④上記①~③と併せて行う工事(バリアフリー改修、エコ住宅設備の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、耐震改修)。ほか、完成済購入タイプも対象となります。

エコ住宅設備となるのは、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓の5設備。また、中古住宅の取得と併せてリフォームを行う場合には、ポイントが加算されます。

■ポイント交換、商品券などのほか、追加工事での即時交換も可

ポイントの交換対象は、省エネ・環境配慮商品、地域産品、商品券・プリペイドカードなどで、ほかエコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事では即時交換ができます。

【対象期間】

①エコ住宅の新築とエコリフォーム

○工事請負契約

26年12月27日(閣議決定日)以降の工事請負契約が対象。工事請負契約には既存の契約の変更を含まれる(ただし、建築着工または工事着手前のもの)。予算の執行状況に応じ締め切られる。

○建築着工・工事着手

工事請負契約から28年3月31日までの間に、エコ住宅の新築に建築着工、またはエコリフォームに工事着手し、予算成立日以降に工事完了するもの。

②完成済購入タイプ

対象となるのは、26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査済証が発行され、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅。

【発行ポイント(P)数】

①エコ住宅の新築、完成済購入タイプ

・1戸あたり300,000P。

②エコリフォームの発行ポイント数

○発行ポイント数の上限

・1戸あたりの発行ポイント数は、対象工事内容ごとの合計ポイント数となり、300,000Pが上限。

・ただし、耐震改修を行う場合は、1戸当たり450,000Pが上限。

○対象工事内容ごとのポイント数

◇窓の断熱改修

・窓の大きさの区分と改修方法に応じて定めるポイント数に窓の枚数またはガラスの枚数を乗じて算出したポイント数を発行。

・内窓設置・外窓交換:窓1枚あたり8,000~20,000P。

・ガラス交換:ガラス1枚あたり3,000~8,000P。

◇外壁、屋根・天井または床の断熱改修

・改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとにポイント数を発行。

・外壁120,000P、屋根・天井36,000P、床60,000P

・部分断熱はポイント数が半分となる。

◇設備エコ改修

・設置台数にかかわらず、改修を行った各設備の種類に応じたポイント数の合計を発行。

・太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機は各24,000P、節湯水栓は3,000P

*その他工事などは省略。

■詳しくはこちら→国土交通省HP

賃貸経営ニュースダイジェスト 2015.1.15

2015年度税制改正大綱、空き家対策で固定資産税の特例措置から外す

2014年12月30日に決まった「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)に、空き家対策に向けた特例措置の除外が盛り込まれ、空き家対策特別措置法に規定されている「特定空家等」に指定された場合は、その土地に関する軽減措置がなくなります。

■除外対象は、自治体が認定した空き家(特定空家等)

税制改正大綱には、固定資産税・都市計画税(地方税)の見直しの一つとして、「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる」ことが盛り込まれました。

これにより、老朽化して倒壊などの危険があると自治体が認定した空き家(特定空家等)については、住宅向けに導入されている固定資産税の軽減措置(200㎡以下の土地、6分の1に減免)の対象から外されます。更地にすると、この特例措置が受けられないため、これまで空き家が放置される大きな要因の一つになっていました。

■全国の空き家数、年々増え総住宅数の13.5%、820万戸

「2013年住宅・土地統計調査」によれば、昨年10月時点の全国の空き家数は過去最多の820万戸で、住宅総数に占める割合は13.5%。都市部などでは、治安や防災、景観面などから社会問題となっています。

■詳しくはこちら→PDF「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)

国交省、耐震性不足マンションの「敷地売却ガイドライン」公表

国土交通省は、改正マンション建替円滑化法でマンション敷地売却制度が創設されたことを受け、耐震性が不足しているマンション向けの指針「敷地売却ガイドライン」をまとめ、2014年12月24日に公表しました。また、これに関するマンション敷地売却関連書式・支援制度集を同26日、ホームページ上で公表しました。

■旧耐震基準マンション約106万戸、建替えも加速へ

マンションのストックは、2013年末現在で約601万戸、このうち旧耐震基準に基づき建設されたものは約106万戸となっています。南海トラフ巨大地震や首都直下地震などが切迫している中、こうした旧基準マンションの耐震改修や建替えが急がれていますが、耐震改修については耐震改修促進法の2013年改正で耐震改修に係る決議要件の緩和が行われ、次の課題として建替えの促進が求められていました。

これまでの建替えは累計で196件、約15,500戸(2014年4月時点)。そこで、耐震改修の促進に向け、マンション敷地売却制度と容積率の緩和特例を創設する改正マンション建替円滑化法が2014年に成立し、12月24日に施行されました。

■売却推進決議で、“買受けデベロッパー等”も議決事項に

マンション敷地売却の基本プロセスとしては、合意形成(準備→検討→計画)と、事業実施(売却→建替)の5段階が考えられ、それらが詳細には22段階に分けられますが、ガイドラインには各22段階における説明(コメント)とともに、参照すべき法令・マニュアル等の条文・箇所を記載されています。

うち合意形成の各段階については、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」に準拠しています。ただし、マンション敷地売却制度では、マンション敷地売却決議に先立ち、除却の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)と買受計画の認定の手続が必要となるため、これらの前段階である売却推進決議で、買受人となるべきデベロッパー等も議決事項にして、合意形成を着実に進めていくよう求めています。

■売却推進会議までの基本プロセスに“2ルート”提示

また、売却推進決議に至るまでには、新たな選択肢としてマンション敷地売却が加わったことから、「デベロッパー等の選定と建替え等手法の総合的な比較検討を行ったうえで売却推進決議に至るルート」(ルート1)と、これよりも早い段階から「マンション敷地売却を目指して買受人となるべきデベロッパー等を選定するルート」(ルート2)との2ルートを基本プロセスとして示しています。

なお、このイドラインには法的拘束力はありませんが、国交省では準用を促しています。

■詳しくはこちら→PDF「耐震性不足マンション敷地売却ガイドライン」

賃貸住宅管理業者登録、平成26年末で3,554事業者に

国土交通省が平成23年12月1日に創設した「賃貸住宅管理業者登録制度」に基づく全国登録事業者数は、まる3年を経過した平成26年12月末現在で、3,554事業者になりました。登録は23年12月15日から始まり、翌24年12月28日には2,600事業者、25年12月27日には3,207事業者へと増加(前年末比607事業者)。平成26年は、さらに347事業者増え、3,500事業者台に乗りました。