2016年 バックナンバー

2016.12.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

2017年度の貸家新設、やや低下も引き続き牽引役

供給過多で空室が増加する中、相続税の増税とマイナス金利を背景に賃貸物件への投資が盛んです。2016年10月の貸家新設着工は12カ月連続で増えました。2017年度はどのような展開となるのでしょうか。

民間シンクタンク(矢野経済研究所)によれば、全国の2017年度の新設住宅着工数は、2016年度実勢の85~95万戸をやや下回る90万戸ほど。現状は「マイナス金利の導入もあり、金利トレンドの動きに左右されている」状況にあり、住宅・建材・設備業界からは「着工数ほど現場が動いていない」との見方も出ています。

■ 貸家は40万戸へとやや減少

こうした中で、貸家(賃貸住宅)の2017年度新設着工も同様の動きにあり、2016年度実勢をやや下回る40万戸ほどになると見られています。分譲マンションが2~3割減、持ち家分譲が1割弱減と減速する中にあっては、引き続き“牽引役”を担うことになります。

■ 2017年度賃貸住宅見通し(着工戸数ベース、矢野経済研究所)

ポータルサイト広告適正化部会、“違反繰り返す不動産事業者”情報を共有

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会のポータルサイト広告適正化部会は、2016年11月16日に“おとり広告”に関する「規約違反事業者への対応」を打ち出したのに続き、12月1日には「不動産事業者情報の共有」を公表しました。

これによれば、同部会は平成26年4月からおとり広告などの違反物件情報等を部会構成会社間で共有し、おとり広告の削除やペナルティを課すなどしていますが、適正な不動産広告をより強力に推進するため、違反広告を繰り返すなど改善する見込みが低い「不動産事業者の情報」を共有し、構成会社それぞれの規定等に基づいて対応していくことにしました。実施は方針公表の当日、2016年12月1日から。

同部会がこうした措置を打ち出したのは、各ポータルサイト運営会社から措置を受けても、おとり広告等を繰り返し行うなど改善の見込みが薄い不動産事業者が少なからず存在するため。これらの事業者の中には、新たに別会社を設立するなどの手法をとって、新規に入会し、同様の違反広告を行っているケースも見られるとしています。

■ 詳しくはこちら→PDF「違反物件情報等の共有」

平成29年度税制改正大綱、タワーマンションの固定資産税・不動産取得税見直し

自由民主党と公明党は2016年12月8日、「平成29年度税制改正大綱」を決定しました。焦点は「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」や「エコカー減税の見直し」などでしたが、賃貸・不動産関連では「居住用超高層建築物に係る課税の見直し」が図られることになりました。

居住用超高層建築物、いわゆる「タワーマンション」の固定資産税・不動産取得税については、区分所有者ごとの税額を算出する際の専有床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するよう見直されます。これにより、取引価格が高水準の上層階は税額がこれまでより高く、下層階は低くなります。

平成30年度より新たに課税される物件から適用されます(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)。

■ 詳しくはこちら→PDF「平成29年度税制改正大綱」

2016.12.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

ネクスト、不正注文防止とおとり物件対策を開始

ネクストは11月18日、楽天、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)との共同で、空室情報を活用した不正注文防止とおとり物件対策を開始したと公表しました。来年度からの本稼働を目指す考え。

■ 楽天、日管協と共同でチェック→注意・是正指示

この対策は、楽天市場での不正注文(*)と、ネクスト運営サイト「HOME'S」での不適正情報(おとり物件など)の掲載を検知するのが狙い。

ネクストから楽天市場に、「HOME'S」に掲載されている空室情報を提供。楽天では、空室情報と注文情報を照合し、突合(とつごう)した物件は精査のうえ、疑わしい注文だった場合は登録店舗に注意を促します。

一方、突合した物件でも、楽天側で不正注文の疑いがないと判断した情報はネクストがおとり物件や更新もれ物件として加盟不動産会社に是正を求めます。

さらに、疑わしい注文の配送先と合致した物件情報は日管協と連携し、日管協から当該物件の管理会社に空室管理方式を再確認するよう注意喚起を行います。

■ 来年度からの本稼働へ

今年8月に、掲載物件の一部を連動させて試験運用したところ、おとり物件や更新もれ物件と思われる情報を一定数検知。ネクストではこの結果をもとに、日管協と協力し、対象企業への啓蒙活動も行ったとしています。

*不正注文:商品やサービスをネット上の独自サイトで販売するECサイトで、盗んだカード情報を使って高額の発注を行い、空き家を悪用して荷物を受け取り転売する犯罪。近年多発している。

クリックで拡大

■詳しくはこちら→PDF「ネクスト」

首都圏不動産公正取引協議会、おとり広告防止で“掲載停止”を発表

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会はポータルサイト広告適正化部会名で11月16日、いわゆる“おとり広告”について「規約違反事業者への対応」を発表し、不動産表示に関する公正競争規約に違反した事業者には、不動産ポータルサイトへの広告掲載を一定期間停止することを明らかにしました。

ポータルサイト広告適正化部会は、アットホーム(サイト名:at home)、CHINTAI(CHINTAI)、ネクスト(HOME'S)、マイナビ(マイナビ賃貸)、リクルート住まいカンパニー(SUUMO)の5社で構成されています。

発表では、「昨今、新聞報道やテレビニュース等で、不動産のおとり広告が社会問題として非難を浴びている」としたうえで、特にインターネット上でのおとり広告の撲滅を強力に推進するため」に取り組むと表明。

公正競争規約に違反して厳重警告と違約金課徴の措置を受けた不動産事業者は、部会各構成会社の不動産情報サイトに、原則として1カ月間以上掲載を停止するとしています。開始は平成29年1月度から。

■ 詳しくはこちら→PDF「規約違反事業者への対応」

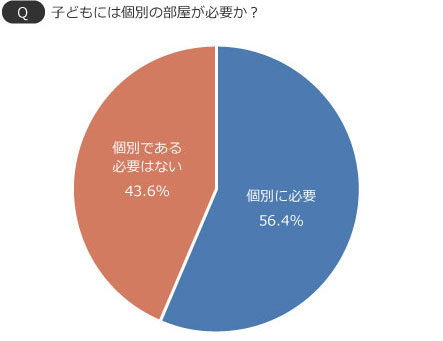

初めての街に引越し、あいさつ回りをしますか

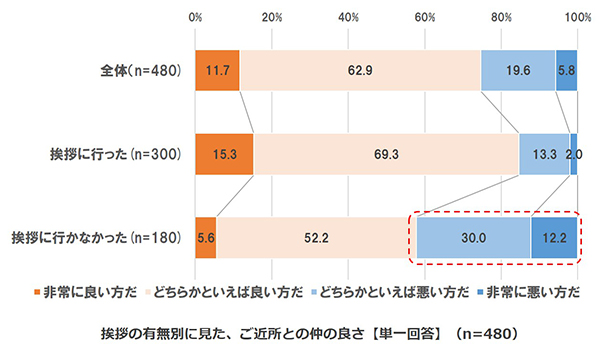

■ 6割強が行ったものの、「全く行かなかった」が37.5%も

初めての街に引っ越したとき、ご近所さんにあいさつ回りをしたのは6割強で、粗品もタオルかお菓子が6割。一方、1件も行かなかったのは37.5%も。さてその結果、ご近所さんとの仲はどうなのでしょうか。

■ ネクストが引っ越しのあいさつ事情を調査

不動産・住宅情報サイト「HOME'S」を運営するネクストが、過去5年以内に土地勘のないエリアに引っ越したことがある480人に行った「引っ越しのあいさつ事情に関する調査」(2016年9月実施)によれば、次のような傾向が見られました(11月8日公表)。

まず、ご近所に引っ越しのあいさつをした件数を聞いたところ、「1件も行かなかった」が37.5%も。続いて多かったのは、「2件」(15.2%)、「3件」(15.0%)と少な目でした。

■ 近所との仲が非常にいい、あいさつ派15.3%、スルー派5.6%

あいさつに行った人と行かなかった人の、ご近所との仲の良さを比較したところ、あいさつした人は「非常に良い方だ」が15.3%あったのに対し、しなかった人は5.6%どまり。そう大きな差はありませんが、あいさつによって仲の良い関係を築くことにつながる可能性があります。

■ あいさつの粗品、やはりタオルなど“日常の消耗品”上位

では、あいさつにはどんな粗品を渡したのでしょうか。まず、粗品金額で最も多かったのは「500円以上1000円未満」(37.0%)。続いて、「300円以上500円未満」(22.1%)、「1,000円以上1500円未満」(17.3%)でした。

また、粗品の中身は、1位が「タオル」(31.3%)、2位が「お菓子」(26.7%)、3位が「洗剤」(20.0%)と、ほぼ定番商品なりました。お菓子をのぞくと、ほかもハンドソープや石鹸、ラップなど、日常的に利用する消耗品が上位にランクインしました。“引っ越しそば”は8位でした。

給湯器の転倒、熊本地震でも多発、国民生活センターが注意喚起

(独)国民生活センターは、今春の熊本地震で給湯器の貯湯タンクが倒れたり傾いたりして被害を受けたとの相談が多く寄せられたことから、「設置がメーカーの設置説明書の通りになっているか確認しましょう」「説明書通りでなかった場合は設置業者に固定してもらいましょう」などと、トラブルを未然に防ぐための注意点について情報提供を行っています(10月20日公表)。

■半数は国交省の基準明確化後のもの(直近5年以内)

給湯器の貯湯タンクの転倒によるトラブルは、東日本大震災でも多くの相談が寄せられ、センターでは消費者に注意喚起をするとともに、事業者に対して改善するよう要望しました。これを受け、国土交通省は告示を見直して、給湯設備の転倒防止措置を講ずる際の基準を明確にしました。しかし、熊本地震でも設置工事の不備が原因とみられる転倒事例が起きました。

同センターによれば、地震発生の4月14日から10月3日までの間に、給湯器の貯湯タンクが転倒した相談が82件あり、うち設置時期が分かった55件の経過年数を見ると、平均は7.1年。最も短いものは2カ月、最も長いものは28年で、東日本大震災が発生した後に設置したと思われる5年以内が約半数を占めたということです。

■相談事例、設置説明書通りでないケース目立つ

相談事例には、「設置説明書ではM12のアンカーボルトが指定されているが実際はM8が使われていた」「19年前に設置した貯湯タンクが二つのブロックに載せただけで固定されていなかった」「倒れた貯湯タンクの接地面を確認したらボルト固定がされておらずじか置きだった」「コンクリートの基礎が薄かったため貯湯タンクがアンカーボルトごと抜けて倒れた」などと、「設置説明書」通りに施工されていないケースが目立ちました。

また、①大きな地震が起きるまで設置不良が見過ごされやすい、②複数の事業者が関連しているため、責任の所在が不明確なケースがある、③東日本大震災の教訓が生かされていない、などの問題点も明らかになりました。

■センター、既設・新設に分けて注意を喚起

これらを受けて、同センターでは消費者に「現在給湯器を設置している場合」と「これから給湯器を設置する場合」に分けてアドバイスをしています。

●消費者へのアドバイス

-

◇現在給湯器を設置している場合

- 設置がメーカーの設置説明書の通りになっているか確認しましょう。

- 説明書通りでなかった場合は、設置業者に固定してもらいましょう。

- 年月の経過で固定が緩む可能性もあるので、心配な点があったら、設置業者に点検を依頼しましょう。

-

◇これから給湯器を設置する場合

- 設置説明書通りの工事を行っているか、設置業者とともに確認しましょう。

- 設置時に渡された書類は保管しておきましょう。そのほか、設置工事に疑問点がある場合は、納得するまでメーカーや設置業者に確認しましょう。

- 不明な点は最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

■給湯器メーカーと販売事業者に適正設置を要望

同センターでは同時に、給湯器メーカーには「給湯設備の転倒防止措置を講ずる際の基準を満たす設置説明書を作成・使用すること」など3点、販売事業者には「設置工事の不備や地震で機器が不安定になっている可能性があるので、既に設置している機器の点検を行うこと」や「設置説明書通りの工事を行うよう徹底すること」など3点を要望したということです。

2016.11.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

マンション・アパート不動産価格指数、平成28年第2四半期は127.3(5.2%上昇)

国土交通省が10月26日に公表した「不動産価格指数と不動産取引件数・面積」によれば、2010年平均を100とした平成28年第2四半期(4~6月)におけるマンション・アパート(1棟)の不動産価格指数は127.3となり、前年同期に比べ5.2%上昇しました。2012年以降の伸びが目立っており、最も高水準の店舗(127.5、前年同期比1.8%上昇)に迫っています。

■ 7月分マンション(区分所有)は6.3%上昇し、41カ月連続プラス

マンション・アパートの取引件数は上昇基調にはあるものの、当期は2,495件(前年同期比1.0%下落)となりました。取引面積は113.3万㎡。

一方、住宅の2016年7月分の不動産価格指数は、住宅地が96.8で、前年同月比2.8%の下落、戸建住宅が99.0で、0.8%の下落となりました。そうした中、マンション(区分所有)は128.9で、6.3%の上昇となり、2013年3月分から41カ月連続でのプラスとなりました。

この結果、これらを総合した住宅総合は106.7で、1.3%の上昇となりました。

■ 平成28年第2四半期(4~6月)の不動産価格指数(商業用不動産・用途別、全国)

クリックで拡大

■ 詳しくはこちら→PDF「不動産価格指数・取引件数・面積(平成28年7月・第2四半期)

国交省で、家賃債務保証の情報提供等に関する検討がスタート

国土交通省で10月31日、「家賃債務保証の情報提供等に関する検討会」が初会合を開き、高齢者など住宅確保要配慮者がセーフティネット住宅へ円滑に入居できるよう審議を開始しました。

■ 高齢者など住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅の入居円滑化

社会資本整備審議会住宅宅地分科会の新たな住宅セーフティネット検討小委員会が本年7月に行った「中間とりまとめ」で、具体的施策の方向性が示されたことを受けて始まりました。

中間とりまとめでは、セーフティネット住宅への円滑な入居を進めるために、「家賃債務保証を、一定の能力等を備えた適正な事業者が提供するサービスを活用する」、それにより「住宅確保要配慮者が事業者や保証内容に関する情報を容易に入手できる仕組みとする」よう求めています。

検討委員会は、弁護士、(独)国民生活センター、(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会の6委員と、消費者庁消費者政策課、国土交通省土地・建設産業局不動産業課、同住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室の3オブザーで構成され、座長は犬塚浩弁護士。

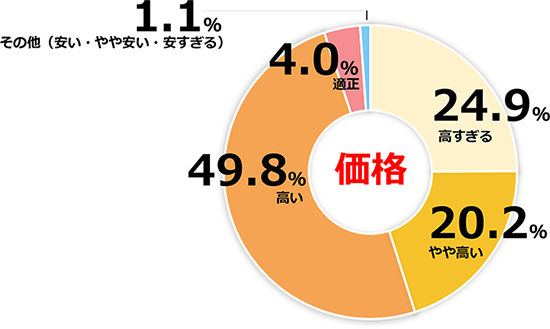

投資家の95%が現在の不動産価格を「高い」と認識

■ 1年後、「変化なし」が4割も、「下落」「上昇」も各3割

不動産投資と収益物件サイトの健美家は10月25日、不動産投資に関する意識調査(第6回)の結果を公表しました。それによれば、95%の投資家が現在の不動産価格を「高い」と回答し、1年後の価格は「変化なし」と見ている回答が40%で最多だったとしています。

■ 健美家が9~10月にWEB調査を実施

調査は、情報サイト「健美家」の登録会員を対象に、インターネット上で9月28日~10月12日に実施し、530名から回答を得ました。

同社はアンケート結果のポイントを次のように公表しています。

● 不動産投資市場について

・現在の不動産価格が高いと感じている…95%

・1年後の不動産価格は変化しないと思う…39%

クリックで拡大

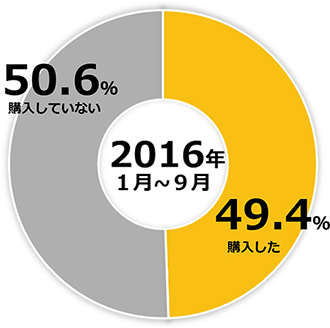

●物件購入について

・2016年1月以降に物件を購入した…49%

・購入時に判断基準を変更しなかった…47%

●収益物件と管理について

・管理会社へ管理を委託している…65%

・物件によって自主管理と管理会社委託を使い分ける…59%

●売却について

・過去3年間で売却した…26%

・物件の管理会社へ売却依頼…27%

■詳しくはこちら→PDF「不動産投資意識調査(第6回)」

「特定保守製品」の事故、65%が10年以上使用品

■ NITE、所有者名登録とメーカー点検利用呼びかけ経済産業省の(独)製品評価技術基盤機構(NITE)は、平成23~27年度の5年間に起きた石油ふろがまや屋内式ガスふろがまなどによる事故834件のうち、使用期間が判明した767件の65%(499件)が10年以上使用した製品で起こっていたとして、長期使用による火災に注意するとともに、事故を未然に防止するため、「長期使用製品安全点検制度」に基づく所有者名の登録とメーカー点検の利用を呼びかけています(10月24日発表)。

■ 安全点検制度、経年劣化事故が懸念される9品目指定

この安全点検制度は、所有者による保守点検が困難で、経年劣化による事故発生のおそれの高い製品(特定保守製品)については、購入者が製造・輸入業者に所有者情報を登録し、必要な時期に有償点検を受ける制度です。現在、石油ふろがま、石油給湯機、密閉燃焼式石油温風暖房機、屋内式ガスふろがま(都市ガス、LPガス)、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス、LPガス)、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の9品目が指定されています。

■ 事故発生状況 過去5年間で834件、12~18年経過品多い

事故は、「配管接続部のねじが緩んで機器内部に灯油が漏れ、バーナーの逆火で引火」(平成26年11月、青森県、石油給湯器付きふろがま、使用期間31年)、「パッキンが劣化して水が侵入し、ガス連絡管を腐食させて穴が空いたため、漏れたガスに引火」(平成27年2月、福島県、約25年、屋内式ガスふろがま)、「ドアを繰り返し開閉したことで、ドア下部の内部配線に半断線が生じてショート」(平成27年7月、大阪府、約20年、ビルトイン式電気食器洗機)するなどして火災や爆発が発生。

NITEによれば、平成27年度までの過去5年間で834件の事故が起き、うち使用期間が判明した767件の65%(499件)が10年以上でした。特に、12年から18年未満の製品が多く見られたということです。これにより、死亡5件、軽傷21件などが起き、また499件の6割、294件(59%)では火災を伴う事故となりました。

■ 所有者登録は、管理者(オーナー、管理会社)が実施

制度上、販売事業者は購入者(所有者)に引き渡す際、所有者名情報の登録や点検制度の利用などを説明する義務があります。また、製品の設置・修理を他の事業者に委託する場合は、その事業者に所有者への説明を徹底し所有者名情報を登録するよう周知することになっています。

マンション・アパートの場合、購入者が行う所有者登録は、管理者(オーナー、管理会社)が実施して、ほぼ10年後に行われるメーカー点検を受けることになります。

制度がスタートしたのは平成21年4月。所有者情報の登録率は、販売事業者や消費者への周知が浸透していないのか、全体平均でまだ38%。入居者の安全安心と、物件の事故防止のため、制度に則って所有者名を登録するとともに、メーカー点検を積極的に利用したいものです。

2016.11.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

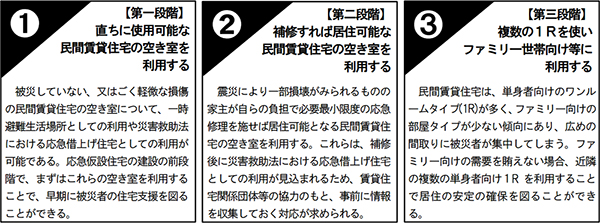

ちんたい協会、行政担当者向け被災者支援報告書で提言

全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)は、行政担当者向けに「平成28年熊本地震に学ぶ民間賃貸住宅を活用した新たな被災者支援のあり方」(被災者支援報告書)を作成し、応急借上げ住宅の円滑な運用には自治体による十分な事前準備がポイントになることを提言しています(10月4日公表)。

■ 応急借上げ住宅の円滑運用には、十分な事前準備がポイント

報告書は国土交通省と内閣府(防災担当)の協力を得て作成し、全体は①はじめに(熊本地震概要)、②民間賃貸住宅の段階的活用と避難所整理の必要性、③被災者支援内容の明確化と弾力的な運用の必要性、④被災者支援を迅速に実行するための自治体の対応、⑤災害時住宅支援に係る事前準備チェック・シートで構成されています。

民間賃貸住宅の段階的活用と避難所整理では、民間賃貸住宅の建物被害に応じた段階的な提供と、被災者の属性に応じて提供すべき一時避難生活場所と代替住宅の必要性を指摘。被災者支援内容の明確化と弾力的な運用については、被災者支援制度の可視化、被災建築物の応急危険度判定の実施、罹災証明書の交付、被災者支援制度の弾力的な運用を提言しています。

さらに、被災者支援を迅速に実行するための自治体の対応では、災害時の自治体組織の再編、賃貸住宅関係団体との災害協定の締結の重要性をアピールしています。

熊本地震では、応急借上げ住宅に係る業務を県福祉部局が担当し、賃貸住宅関係3団体(ちんたい協会、全国賃貸管理ビジネス協会、日本賃貸住宅管理協会)が支援に努めました。その結果、平成28年7月25日現在、民間賃貸住宅への申し込み総数5,413戸のうち9割以上(4,809戸)が応急借上げ住宅として認定され、3団体などから提供されています。

■ 民間賃貸住宅の段階的な提供 クリックで拡大

新耐震基準は倒壊・崩壊防止に有効、耐震化促進を

国土交通省は9月30日、同省国土技術政策総合研究所と国立研究開発法人建築研究所との合同開催による「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」がまとめた報告書を公表しました。

■ 熊本地震の建築物被害原因分析委が報告書

それによれば、木造住宅については、①新耐震基準の導入以降に比べて、それ以前の旧耐震基準の被害率が顕著に大きい、②新耐震基準導入以降では2000年に行った接合部基準の明確化以降の被害率が、それ以前の昭和56年基準の被害率と比較して小さいなどと指摘。

鉄骨造建築物については、益城町で行った小規模鉄骨造被害調査では対象96棟のうち、倒壊1棟、大破15棟が確認されたが、その被害要因は①旧耐震基準または古いタイプの部材を使用、②隣接建築物や周囲擁壁などの外的要因、③溶接部等での破断であったと指摘しています。また、倒壊物件は溶接部破断の昭和56年基準の建築物であったと報告しています。

そのうえで報告書は、新耐震基準の有効性が認められたとして、旧耐震基準木造建築物の耐震化を一層促進するよう提言。また、旧耐震基準の鉄骨造や鉄筋コンクリート造建築物についても、耐震化を一層促進するよう求めています。

■ 学会悉皆調査結果による木㐀の建築時期別の被害状況

クリックで拡大

委員会は、建築構造の専門家、建築設計や建築審査の実務者でつくり、5月26日に発足、計3回の会合を経て報告書をまとめました。

■詳しくはこちら→PDF「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書<概要版>」

大和ハウス工業の共同住宅等、小屋裏界壁パネルに認定不適合

国土交通省は10月18日、大和ハウス工業が施工した共同住宅等で小屋裏界壁パネルに国土交通大臣認定の仕様への不適合があったと公表しました。

■ 防火、遮音が不適合、自社施工の160棟

同社から、自社が施工した共同住宅等160棟で、小屋裏に設置した界壁パネルが、防火については44棟、遮音については158棟で大臣認定の仕様に適合していないとの報告があり、うち11棟(防火は4棟、遮音は11棟)については、関係特定行政庁が先行して違反事実の確認を行ったところ、建築基準法違反であることが判明したとしています。

残りの149棟も、関係特定行政庁により建築基準法に定める仕様への適合性に関する調査を実施しています。

国交省ではこれを踏まえ、同社に対し、不適合が確認された場合の早急な是正措置、原因究明及び再発防止策の提出、他に建築基準法違反がないかの徹底した調査を指示しました。

■不適合の内容(大和ハウス工業発表資料)

●防火及び遮音に関する石こうボードの仕様の不適合(44棟)

弊社賃貸住宅等の小屋裏に設置する一部の界壁パネルは、耐火性能を有する大臣認定(認定番号:FP060BP-0045-1)及び遮音性能を有する大臣認定(認定番号:SOI-0138)を取得しており、この認定仕様では2層の石こうボードを張る仕様になっている。うち1層は網入りの強化石こうボード(※1)を使用しなくてはならない。

しかし、今回弊社の2工場で2013年11月23日から2016年4月12日まで製造・出荷し、10都県で施工した44棟は、本来使用しなければならない石こうボードとは異なる石こうボードを使用した。

※1:ガラス繊維ネットを入れた強化石こうボード。

●遮音性能に関する胴縁の仕様の不適合(158棟)

弊社賃貸住宅等の小屋裏に設置する一部の界壁パネルは、内装材などを固定するための下地材となる胴縁(※2)がパネルフレーム内に固定される仕様になっている。本来、遮音性能を有する大臣認定(認定番号:SOI-0138)したC鋼(※3)の胴縁を使用しならない。また、胴縁とパネルフレームを固定する方法は、金具留めで固定しなければならない。

しかし、弊社の8工場で2013年10月29日から2016年9月9日まで製造・出荷し、30都府県で施工した158棟は、本来使用しなければならない胴縁とは異なる鋼材を使用し、異なる方法(溶接留め)で固定した。

※2:パネルフレームに内装材(断熱材・石こうボード等)を取り付ける際に打ち留める(固定する)下地材。

※3:鋼材の断面がC型形状の鋼材のこと。

■相談窓口について

●大和ハウス工業

/界壁対策室:電話番号0120-004-966、受付時間:9~18時(年末年始<12/28~1/3>を除く)

●公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)

/消費者相談窓口:電話番号0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)、

相談時間:10時~17時(土、日、祝休日、年末年始<12/29~1/3>を除く)

2016.10.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

新電力への切り替え、9月末で3.01%、188万件に

電力広域的運営推進機関が10月7日に公表した9月30日の「電力スイッチング」状況によれば、スイッチング支援システムの利用件数は188万4,300件となり、新電力へのスイッチング率は2015年度末の一般家庭等の通常契約口数6,253万件の3%台に乗りました。これに旧電力各社社内の規制料金から自由料金への切り替え分171万件(2016年5月末)を加えると359万件強、5.75%となります。

■新電力のスイッチング率、東京、関西に続き北海道

システム利用のスイッチング数は東京電力管内が108万件となって100万件を突破、次いで関西電力管内が38万件、中部電力管内が15万件などとなっています。スイッチング率で見ると、東京電力管内の4.72%、関西電力管内の3.78%に続いて、北海道電力管内が3.43%となっています。

■新電力、消費量3割多め、料金単価は7%安

経済産業省がまとめた「小売全面自由化に関する進捗状況」(8月30日)によれば、新電力登録事業者は334件で、販売状況は高圧のみ105者、高圧と低圧69者、低圧のみ49者、実績なし78者。また、事業類型は4地域以上の全国展開型が45者、2~3地域の都市圏中心型が33者、単一地域の地域限定型が135者となっています。スイッチングした消費者の月平均の電力使用量は280kWhと規制料金の消費者より3割多く、また新電力の電力料金単価は規制料金に比べて約7%低くなっています。

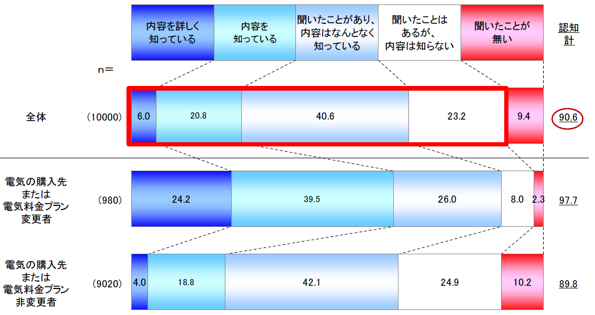

電力小売自由化、消費者の認知率は9割

■非変更者の3割、比較検討したが変更に至らず

経済産業省と電力・ガス取引監視等委員会は10月7日、電力小売自由化に関する「消費者選択行動アンケート調査」の結果を公表しました。それによれば、「電力の自由化は半年で9割の消費者が分かっている」ものの、「変更していない消費者のうち3割近くが購入先の比較検討をしたが、変更までにはいたっていない」状況にあり、その理由には「メリットがよく分からない、なんとなく不安」といったものが目立っています。

■料金プラン変更の満足度、約9割が「自分がほしいレベル以上」

調査は、電力自由化が始まって5カ月後の9月6~7日、全国の男女(20~69歳、スクーリング調査)と、購入先や料金プランを変更した男女(同、本調査)、各1万件についてインターネットを利用して実施しました。

電気の購入先を変更した消費者は、8割以上が「変更時の手続きは簡単だった」と感じており、また料金プラン変更の満足度も、9割が「自分がほしいレベル以上」と感じていました。

-

■発表ポイントは次の通り。

-

電力の小売自由化の認知は、90%以上(90.6%)に達する。

▼ 家庭用電力小売自由化の認知度(%) クリックで拡大

- 東京電力管内(31.2%)や関西電力管内(29.9%)は内容認知が約30%なのに対して、中国(18.0%)、四国(19.8%)、九州(18.5%)の各電力管内では20%を下回っており、地域差が現れている。

- 非変更者(電力の購入先または料金プランを変更していない者)は購入先の比較検討を約30%近く(27.2%)が行っているが変更までには至っていない。

- 電気の購入先を変更しない理由として、「メリットがよく分からない」(44.0%)「なんとなく不安」(37.3%)が多くあがっており、自由化についての理解不足や不安感が変更の阻害要因となっている。

- 実際に電気の購入先を変更した人の80%以上(82.1%)が変更時の手続きが簡単だったと感じている。

- 電気の購入先変更時の手続きに関しては、約60%(59.6%)の人が30分未満で完了している。

- 料金プラン変更の満足度に関しては、変更者のうち、約90%(88.6%)の人が「自分がほしいレベル以上」と感じている。

- 電気の購入先または料金プラン変更後の満足理由、推奨理由としては「月々の電気料金が安いこと」が最も高い。

- 電気の購入先または料金プランを変更後、約60%近く(57.7%)の人が自身の生活に関して何らか変化があったと感じており、その中でも「節電意識が高まった」(26.6%)、「電気料金が安くなって他のことに使える金額が増えた」(26.0%)と感じている人が多い。

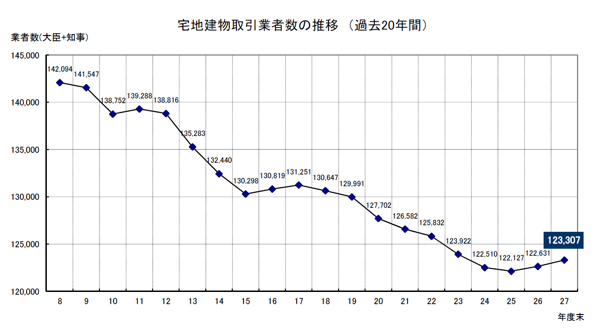

平成27年度末の宅建業者数、12万3,307業者に

国土交通省(土地・建設産業局不動産業課)は9月28日、平成27年度の「宅地建物取引業法の施行状況」を公表しました。それによれば、平成28年3月末の宅地建物取引業者数は大臣免許が2,359業者、知事免許が12万948業者、合計12万3,307業者となり、前年同期に比べそれぞれ88業者(3.9%)、588業者(0.5%)、計676業者(0.6%)増えました。これらのうち、個人の免許取得は大臣免許が1業者、知事免許が1万7,641業者、計1万7,642業者。

■平成25年度を底に2年連続増加

宅地建物取引業者数は平成8~9年度には14万業者を超えていましたが、その後はなだらかな減少が続いていました。しかし、平成25年度の12万2,127業者を底に増加へと転じ、平成27年度は2年連続で増えました。平成8年度を100とした場合、平成27年度の大臣免許は104.7、知事免許は86.5で、大臣免許が増え知事免許が減っています。

クリックで拡大

■宅建士、合格者数は3,642人減、総登録者数は2万3,571人増

また、資格試験合格者3万28人、総登録者数98万2,545人(新規登録者2万4,485人)となりました。前年同期に比べ、合格者数は3,642人の減少、総登録者数は2万3,571人の増加。

■監督処分等の実施状況

全国における平成27年度中の監督処分は227件となり、過去10年で最も少なくなっています。また、勧告等も574件となって前年度より60件減りました。

-

○監督処分内訳(増減は前年度比)

- 免許取消処分:137件(4件減、2.8%減)

- 業務停止処分:63件(同11件減、14.8%減)

- 指示処分:27件(同7件減、20.6%減)

- 合計227件:(同22件減、8.8%減)

管理会社を装って鍵番号を聞いて複製、マンション女子大生室に侵入

愛媛県松山市で9月、管理会社の社員を装ってマンションの鍵番号を女子大学生から聞き、合鍵を使って侵入した男が逮捕される事件がありました。男はインターネットで合鍵を注文して入手しており、この部屋とは別の合鍵7本も持っていました。事件を受けて、市内にある不動産会社では管理するマンションを社員が回って注意を呼びかける文書を配布したということです。

■愛媛県松山市で、ネットで合鍵を注文して複製

男は市内に住む愛媛大病院の契約職員(44)。9月10日午後9時20分ごろ、女子大学生(20)の住むマンションの一室に、合鍵で侵入したとして住居侵入容疑で逮捕されました。愛媛県警によると、「女性の私生活が見たかった」と供述しているということです。

男は事件前、この大学生が住むマンションの管理会社の社員を装って大学生宅を訪問。鍵を提示させて鍵番号を控え、インターネットで合鍵を注文して入手していました。被害状況は不明。それまで大学生と面識はなかったということです。

■愛媛県警、「鍵番号は個人情報、慎重に取扱いを」

県警は他の7本の合鍵も同様の方法などで入手していたと見ており、鍵番号は個人情報として慎重に取り扱うよう呼びかけています。

事件について鍵を扱う業者などが加入する日本ロックセキュリティ協同組合の鈴木祥夫理事長は「合鍵を作るのに、法律では本人確認が義務付けられていないが、加入業者には確認を徹底するよう指導している。しかし、最近はインターネットで受注する非加入業者がでており、持ち主自身で安全管理を徹底してもらうしかない」とコメント(NHK報道<10月6日>)。

また、事件とは別の地元管理会社の男性社員は「憤りを感じます。賃貸契約後の鍵の管理は、借主に委ねることしかできないので、スペアキーを簡単に作ることができないよう行政などがルール作りをしてほしい」と話しています(同)。

■東京・練馬では、家賃回収で訪問した大家夫婦が死傷

続いて、10月7日には、東京・練馬区で、家賃の回収で訪問した大家夫婦が、玄関先で住宅を借りていた女(24歳)から襲われ、刃物で刺されるなどして夫(69歳)が死亡し、妻(65歳)が頭にけがをする事件も起きています。女と大家間では家賃をめぐるトラブルがあった模様です。

女は刺したことなどを認めており、その場で逮捕し、殺人の疑いで調べています。現場からは包丁と工具のスパナも見つかっているということです。

2016.10.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

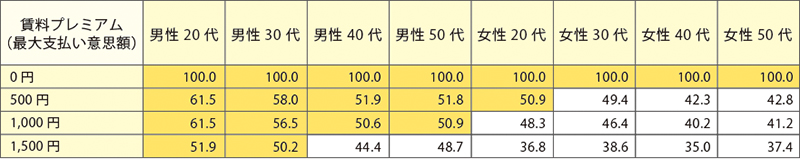

2016年地価調査、札幌など地方4市は三大都市圏上回る上昇、特に商業地上昇

国土交通省から9月20日、平成28年の地価調査結果の概要が公表されました。それによれば、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の地方4市では全ての用途で三大都市圏を上回る上昇を示し、特に商業地では上昇基調を強めています。また、地方圏のその他の地域では全ての用途で下落幅が縮小しています。

■公表内容の概要

平成27年7月以降の1年間の地価は、全国平均では全用途平均は下落しているものの下落幅の縮小傾向が継続している。用途別では、住宅地と工業地は下落しているものの下落幅の縮小傾向が継続している。また、商業地は昨年の下落から横ばいに転じた。

-

-

三大都市圏

住宅地は東京圏・名古屋圏で小幅な上昇を継続しているが、名古屋圏では、上昇基調の鈍化が見られる。また、商業地は総じて上昇基調を強め、特に大阪圏では上昇基調を強めている。工業地は総じて上昇基調を続け、特に東京圏では上昇基調を強めている。 -

地方圏

地方4市では全用途で三大都市圏を上回る上昇で、特に商業地では上昇基調を強めている。地方圏のその他の地域では全ての用途で下落幅が縮小している。

-

三大都市圏

-

-

【住宅地】

-

東京圏

平均変動率は3年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向は、前半(H27.7~H27.12)、後半(H28.1~H28.6)ともに0.5%の上昇となった。 -

大阪圏

平均変動率は昨年に引き続き横ばいとなった。なお、半年ごとの地価動向は、前半が0.2%の上昇、後半が0.1%の上昇となった。 - 名古屋圏

平均変動率は4年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向は、前半が0.7%の上昇、後半が0.5%の上昇となった。 -

地方圏

平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。なお、半年ごとの地価動向は、前半が0.3%の上昇、後半が0.4%の上昇となった地方4市では、平均変動率は4年連続上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。なお、半年ごとの地価動向は、前半が1.6 %の上昇、後半が2.1%の上昇となった。

全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支え効果もあって、住宅地の地価は総じて底堅く推移しており、上昇ないし下落幅の縮小が見られる。 -

東京圏

-

-

【商業地】

-

東京圏

平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。なお、半年ごとの地価動向は、前半が1.7%の上昇、後半が2.0%の上昇となった。 -

大阪圏

平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。なお、半年ごとの地価動向は、前半が1.9%の上昇、後半が2.4%の上昇となった。 -

名古屋圏

平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。なお、半年ごとの地価動向は、前半、後半ともに1.5%の上昇となった。 - 地方圏

平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。こうした中、地方四市における平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大し、三大都市圏平均を大きく上回っている。なお、地方四市における半年ごとの地価動向は、前半が4.3%の上昇、後半が3.5 %の上昇となった。

外国人観光客をはじめ国内外からの来街者の増加等を背景に、主要都市の中心部などでは店舗、ホテル等の需要が旺盛であり、また、オフィスについても空室率は概ね低下傾向が続き、一部地域では賃料の改善が見られるなど、総じて商業地としての収益性の高まりが見られる。こうした中、金融緩和による法人投資家等の資金調達環境が良好なこと等もあって、不動産投資意欲は旺盛であり、商業地の地価は総じて堅調に推移している。 -

東京圏

-

-

【工業地】

-

圏域別

東京圏の平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大し、大阪圏及び名古屋圏の平均変動率は2年連続小幅な上昇となった。 -

地方圏

平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。地方四市の平均変動率は4年連続上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。

三大都市圏を中心に工業地への需要の回復が見られ、特に、インターネット通販の普及等もあり、一定の需要が見込める地域では大型物流施設に対する需要が旺盛であり、高速道路IC周辺等の物流適地では地価は総じて上昇基調で推移している。 -

圏域別

強制執行中、男が刃物を持って立てこもり

新聞報道などによれば、神奈川県横浜市南区にある団地で9月14日、刃物持って部屋に立てこもる事件があり、突入した警察官によって53歳の無職の男が現行犯逮捕されました。横浜地裁の執行官などが、家賃の滞納による立ち退きの強制執行を行うため部屋を訪れた際、「来るな」と言って刃物を持ち、立てこもったということです。

■ 家賃滞納で立ち退きめぐり、横浜市で

現場は、京浜急行の井土ヶ谷駅から西に1.5kmほどの場所にある団地の一角で、周辺には小学校や中学校、保育園などがあります。男は1人で住んでいたということです。

■ 2014年には銚子市内で、明け渡し当日、母が無理心中図り長女を殺害

家賃滞納をめぐっては、千葉県銚子市内の公営団地で、明け渡し期限当日の2014年9月24日、母が13歳の長女を殺害した事件も起きています。家賃滞納が2年ほど続いたため、県が住宅明け渡し訴訟を起こして勝訴。事件当日、鍵を開けて立ち入った千葉地裁の執行官などが、無理心中を図り放心状態の母と長女の遺体を見つけたということです。

国民生活センターと監視等委員会、電力小売自由化“便乗営業”で注意喚起

国民生活センターと電力・ガス取引監視等委員会は、「電力自由化が始まって5カ月になります」と注意を喚起し、「正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう」「便乗した勧誘にも気をつけましょう」と呼びかけています(9月1日から)。

国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)によると、電力小売自由化に関する相談件数は、2014年度の相談件数は27件、2015年も12月までは月平均12~13件でしたが、2016年1~3月には863件(月平均約288件)に急増。4~6月には減ったものの468件(同約156件)、また7~8月は77件(同約39件)となり、各事業者の営業活動が本格化した1月以降の相談件数は1,408件となっています。

これを受けて、国センと監視委では「メーター交換の際、電気温水器の販売を受けた」「契約中の電力会社ではない会社から契約内容の質問を受けた」「新料金プランに変更してから電気料金の請求がない」といった相談事例を紹介。

「電力の小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はない。太陽光発電システム、電気温水器、蓄電池等の便乗営業には、必要性を十分に検討して判断を」と呼びかけるとともに、「機器販売契約、電力会社との新料金契約ともに、訪問販売・電話勧誘販売であれば、契約書面を受領した日から8日以内であればクーリング・オフができる」とアドバイスしています。

■相談事例に関するアドバイス

- 電力会社(一般送配電事業者)では、メーターの検定有効期間満了や、電力の購入先変更(契約切替)の申込みがあった場合などのタイミングで、スマートメーターへの交換を進めていますが、いずれの場合であっても、原則として事前に地域の電力会社(一般送配電事業者)から連絡がくることになりますので、業者が突然メーター交換に来ることはありません。また、メーター交換の際に営業活動を行うこともありません。架空のメーター交換を口実とした営業活動の可能性がありますので、不審に思われる場合には、地域の電力会社(一般送配電事業者)に問合せをするなどして、慎重に判断されることをお勧めします。

- お客様番号や供給地点特定番号など、検針票に記載されている情報は、電気の供給者変更(契約切替)の際の本人確認に利用されることがある情報です。このため、不審な問合せに対しては安易に当該情報について回答しないなど、取扱いには十分注意しましょう。

- 電気使用量データは、地域の電力会社(一般送配電事業者)が検針し各小売電気事業者に通知していますが、東京電力パワーグリッド株式会社のシステムの不具合などにより、一部の電気の使用者への電気使用量データの通知が遅れており、小売電気事業者から使用者に請求書が届けられないなどの事態が発生しています(参照:東京電力パワーグリッド株式会社)。状況の詳細については、契約中の小売電気事業者にお問い合わせください。

- その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう。「消費者ホットライン」(局番なしの188<いやや>)にかけると、お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口を案内します。

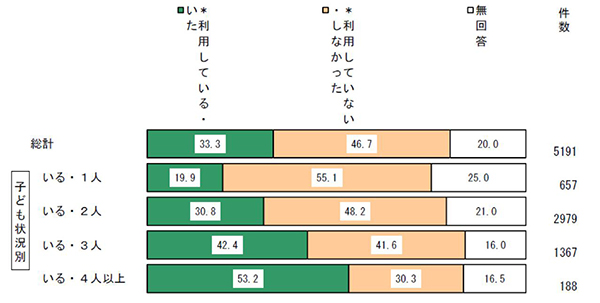

多子世帯、8割以上が「家の悩みアリ」、不満は圧倒的に「広さ」

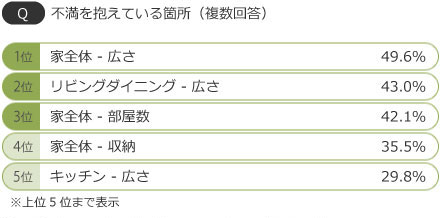

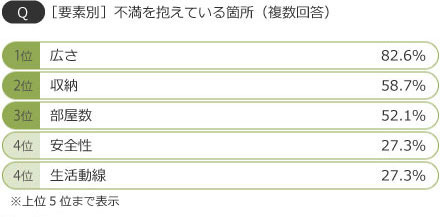

SUUMOでは9月21日、関東地方で集合住宅(アパート、賃貸・分譲マンション)に住み、子どもを2人以上もつ女性を対象に行った対面・WEB調査「多子世帯の住まいへの“不”(不機嫌・不満)とその解決策」の結果を公表しました。それによれば、8割以上が「家の悩みアリ」で、不満は圧倒的に「広さ」だったとのことです。

■ 多い悩み、「家全体の広さ」「リビングダイニングの広さ」

調査は3月7日から3月22日にかけて行い、121名から有効回答数を得ました。「2人目以降の出産を考えたときに、家について悩んだことがありますか?」と聞いたところ、86.0%が「悩んだことがある」と回答。具体的な不満や悩みは、1~2位が「家全体の広さ」「リビングダイニングの広さ」といった、「広さ」に関するもの。次いで3~4位には、「部屋の数」「家全体の収納」と続き、「住まい全体にもう少しゆとりが欲しい」「リビングがもう少し広かったら」「もうひと部屋あったら」という不満が見て取れました。

■ 不満を抱えている箇所、家全体、リビングダイニング、キッチン

不満を抱えている箇所をみると、部屋別では家全体、リビングダイニング、キッチンが上位3位にランクイン。要素別では広さ、収納、部屋数といった内容がワースト3にあがりました。4位以下とかなり差があるので、ここでも広さやゆとりへの根強い不満がうかがわれます。

フリーコメントを見ると、「モノが増え、部屋が狭くなる」「(子ども部屋など)部屋数が足りない」といった回答がズラリ。個別の場所でも広さについての要望もさまざまあり、「玄関にベビーカーを収納したい」「2人の子どもを同時にお風呂入れるので、そのときの脱衣スペースが欲しい」といったものも見られました。

そうした中、家探しで最も重視する項目を見てみると、1位は「立地」で47.9%に当たる人が回答。続いて、2位は「家の広さ」で30.6%でした。これまでの、多少不便な立地でも「広々とした住まいを!」という価値観から、立地も重視しつつ、家の広さも確保したいという「バランス重視派」の人が増えているように見えます。

2016.9.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

賃貸マンション投資、東京・地方の利回りギャップ縮小、投資利回り不透明感

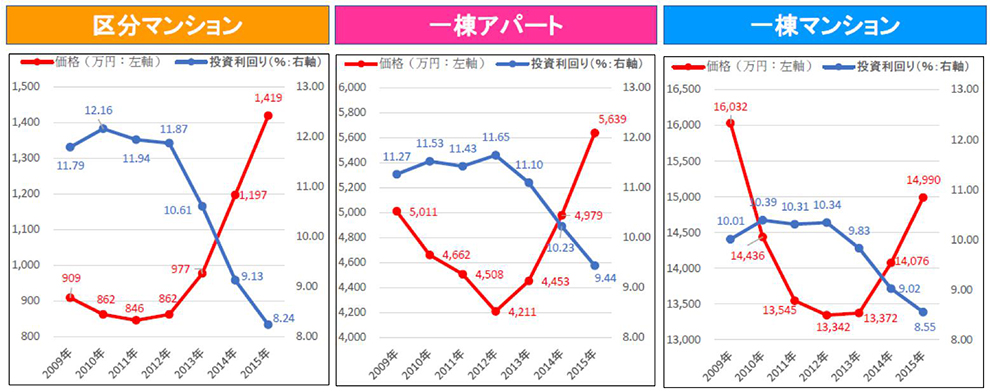

賃貸マンションの投資環境は、賃貸収益が安定的に推移する一方で、東京と地方との利回りのギャップが縮小しつつあるほか、低水準にある投資利回りの今後の動きに不透明感があるなど市況の変化がうかがえる。また、取得時点の築年数が古くなる傾向にあることが、今後の投資環境の変化要因になることも考えられる。みずほ信託銀行の「不動産トピックス」は、9月号で賃貸マンションの投資環境動向をこう分析しています。

■投資環境 取得と売却価格とのぶれ大きくなる!?

賃貸マンションは、投資用資産として見た場合、賃貸収益の安定性が高いことと、物件の流通量が豊富な一方で1物件の規模が小さいので、分散度の高いポートフォリオを組成できることが大きな特徴です。

また、現在の投資市況を見ると、東京23区、東京圏以外の主要な政令指定都市ともに稼働率が高位で安定。これにより賃料収入単価は、2012年以降は東京23区で横ばい、東京圏以外の政令指定都市でも落ち込みが緩やかになり、賃借収益は安定的に推移しています。

「不動産トピックス」はそう紹介のうえ、ただし還元利回りは物件取得が活発だった世界金融危機前(2006~2007年)とほぼ同水準にまで低下。投資利回りも低水準で推移している。このため、賃借収益は安定的ながらも反転上昇はしておらず、投資利回りがこのまま低位で推移するのか、揺り戻しがあるのか不透明な状態にあると分析しています。

この結果、短中期のキャピタルゲインを狙った投資形態では、取得時と出口の物件価格のかい離が読みづらく、売却価格とのぶれが大きくなる可能性(リスク)が増大していると見ています。

■取得数、東京23区減り地方増え利回りギャップ縮小!?

また、賃貸マンションの取得数は、東京23区が2014年度に続き2015年度も減少する一方、地方の主要政令指定都市では増加しました。これは主要な投資セクターであるJ-REITが東京で減らし、他の政令指定都市で活発に取得していることが一因となっていると指摘。さらに、地方都市での利回り低下、東京23区と地方圏との利回りギャップの縮小につながったと分析しています。

■対象物件動向 築浅中心から築古へ移行留意を

こうした中で、取得物件は築浅中心から築古物件へと移行しつつあり、取得の中心は築5年未満から築5~10年未満に移行。2014年度や2015年度は築10~15年、築15年も増えています。2015年下期にデータが開示されたJ-REIT保有物件のレンタブル面積あたりの賃料収入単価は、築20年までの物件ではそう変わらない一方、築20年超物件では水準が低い状況が見られます。

「不動産トピックス」ではこうした現況を踏まえ、①ストックの厚い築10年前後の物件が市場流通の中心となる可能性は十分ある、②その場合、築浅物件の取得が中心であった時期に比べ、賃貸収入が早期に低下するケースも多くなる、③長期保有の投資形態は、取得後に数年で売却する投資形態に比べ、投資収益の低下を長期間被る可能性がある、などと想定。留意するよう呼びかけています。

■詳しくはこちら→PDF「不動産トピックス」

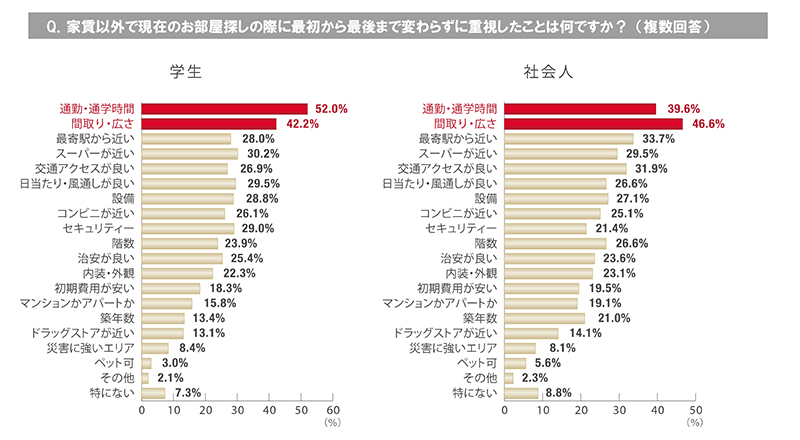

首都圏賃貸契約者、利便性を求める傾向強まる。通勤・通学時間は平均35.3分

リクルート住まいカンパニーは9月6日、「2015年度賃貸契約者にみる部屋探しの実態調査」(首都圏版)の結果を公表しました。それによれば、通勤・通学時間は昨年を下回って平均35.3分となり、10分未満は過去最高の12.1%となるなど、利便性を求める傾向が強まっています。一方、入居物件の家賃平均は過去3年で最も高い8万3,787円になりました。

■賃貸契約者にみる部屋探しの実態(リクルート住まいカンパニー調査)

調査は1都3県分(東京、神奈川、千葉、埼玉)について、インターネットを利用して実施しました。サンプル数は636件。

-

調査結果のポイントは次の通りです。

- 部屋探し時の利用情報源はPCサイトが利用率トップだが、2013年から10ポイント減少した昨年とほぼ同じスコアだった。一方、スマートフォンサイト・アプリ利用率の増加傾向が続く。

- 部屋探しを開始してから契約するまでの期間は、平均22.1日とここ3年で最も短い。また約8割の人が30日(1カ月)未満で契約をしている。

- 部屋探しの際の不動産会社店舗への訪問数は平均1.6店舗で、昨年より微減した。「0店舗(訪問していない)」は9.9%、「1店舗」は46.5%となっており、合わせると5割を超える。

- 部屋探しの際に、見学した物件数は平均3.1件。過去3年で最も少ない。見学数「0件(見学していない)」は10.2%となり、物件を見学せずに契約する人が年々増えている。

- 入居物件の家賃平均は83,787円と、過去3年で最も高い。契約の際に選んでいる物件の賃料が年々増加している。

- 通勤・通学時間は平均35.3分で、昨年と比べやや減少。「10分未満」が過去最も高い12.1%。利便性を求める人が増加していることがうかがえる。

- 自宅で希望するインターネット通信環境は「もともと物件に付いている光回線など高速ネット通信(無料・家賃に込)」(36.1%)が最も多く、「ご自身で契約した光回線」(33.2%)が続く。

- 現地を内覧しているような動画としてニーズが高いものは「部屋の中を実際に移動し、動線がわかる動画」(74.1%)、「リビング、各居室全体を映した動画」(62.8%)、「キッチンや水回りの設備を稼働させている動画」(57.5%)がトップ3。

- 家賃が上がってもほしい設備は「エアコン付き」(73.1%)、「追い焚き機能つきの風呂」(68.7%)、「食器自動洗浄機」(66.9%)がトップ3。

■詳しくはこちら→PDF「部屋探しの実態調査」

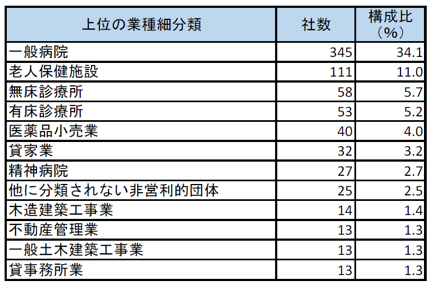

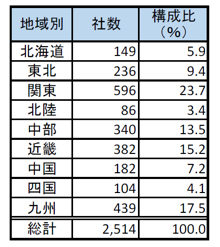

福祉介護施設、2000年以降新規参入相次ぐ、4割強は2期連続増収

超高齢社会の到来を受け、高齢者向けの福祉介護施設に投資する動きが広がっています。安定収益が期待されてきた賃貸住宅経営は、競争の激化で空室の増加や収益の低下が見舞われています。では、すでに福祉介護事業に参入した事業者は、どのような現況にあるのでしょうか。

■貸家業者の参入3.2%、北海道の施設数は全国第3位

高齢者向けの福祉介護施設は、地方公共団体などが経営し、費用負担の軽い特別養護老人ホームに人気が集まっていますが、その中で「有料老人ホーム」(届出制)と「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住、登録制)への民間参入が続いています。

帝国データバンクが、自社データベースからこの両施設を経営する企業2,514社を抽出したところ、次のような経営実態が分かったということです。

●法人格別

「株式会社」が1336社(構成比53.1%)で最も多く、以下、「医療法人」(361社、構成比14.4%)、「有限会社」(308社、同12.3%)、「社会福祉法人」(244社、同9.7%)と続いた。また、従業として老人ホーム・サ高住事業を行う企業2,514社の主業を見ると、一般病院対象(345社、同34.1%)が最多となった。貸家業は32社(3.2%)、不動産管理業は13社(1.3%)。

●年収入高別

「1億~10億円未満」(1,390社)が半数を超え、2期連続の増収企業は1,055社を数えた。

●地域別

「関東」(596社、構成比23.7%)に企業が集まるものの、都道府県別では、「大阪府」(219社、同8.7%)が最多。「北海道」は全国3番目に多く、149社(5.9%)ありました。

●業歴別

「10年~20年未満」が 928社(構成比36.9%)。2000年以降の設立に集中。

■帝国データバンク、「成長産業だが、競争激化で体力衰退も」

こうした実態について、帝国データバンクでは「2011年10月のサ高住登録制化で新規参入に拍車がかかっている。今回の調査でも、4割が他業種からの参入企業であることや、増収企業が半数を超えることなど、成長産業であることが分かった」と分析。

一方で、「未届け施設や前払金保全措置を講じていない施設があるなど、問題も少なくない。介護業界の人手不足が懸念される中、新規参入による競合激化で経営体力を損なう事業者が増えることも考えられる」と指摘しています。

■詳しくはこちら→「福祉介護事業経営実態」

2016.9.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

マンション居住者、資産価値は保ちたいがコミュニティには消極的

マンション居住者はほぼ全員がマンションの資産価値は保ちたいと考えているが、3人に2人は「自分は理事にはなりたくない」と思っている。また、いざというときに助け合えると思う人は4割しかいない。でも、助け合えると思う人はマンションへの愛着が強く、管理会社への期待も多い。分譲マンションでの管理やコミュニティの実態を知るために首都圏の分譲マンション居住者を対象に意識調査を行ったところ、こうした傾向が分かったということです。

■「2016年マンション管理とコミュニティについての調査」から

調査(2016年マンション管理とコミュニティについての調査)を行ったのはリクルート住まいカンパニー(東京)です。同社が行った過去の2調査への協力者のうち、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)の新築マンションに2000年以降に契約し、2004~2014年の間に入居し、現在も住み続けている人を対象に実施しました。

2月26日~3月18日に行ったWeb調査には5,205件(回収率26.0%)、3月29日~4月26日に行った郵送調査には1,099件(同38.5%)、計6,304件(同27.5%)の回答がありました。

■調査結果のポイント

同社は調査結果のポイントを次のように紹介しています。賃借マンションでの居住者の場合はどうか。また、管理会社の役割や管理会社への期待をどう見るか、参考になるところもあるかと思われます。

- ほぼ全員が「マンションを適切に管理・修繕し、資産価値を守りたい」と考えている。

- 管理組合の総会参加率は46%、総戸数300戸以上や総階数30階以上の物件に居住する人では3割を下回る。

- 「組合の理事になってもいい」と考える人は34%。

- マンション内で、挨拶をする相手がいる人(91%)は多いが、立ち話をしたり(43%)、頼みごとができる相手がいる人(23%)は少ない。

- 居住者のマナーはよく(74%)、互いのプライバシーも尊重していると思うが(79%)、いざという時に助け合えると思う人は40%にとどまる。

- 課題に対し迅速に意思決定をする理事会は多いが(64%)、リーダーシップが感じられる(40%)、組合の運営を企業経営の視点で行う(27%)理事会は少ない。

- 業務を確実にこなす管理会社は多いが(80%)、非常時に頼りになる(49%)、居住者の交流を積極的に支援する(36%)管理会社は少ない。

- 立ち話や頼みごとができる相手がいる人、リーダーシップや企業経営の視点がある理事会や、居住者交流を支援する管理会社の物件に住む人は、「いざという時に助け合える」と思う割合が全体に比べて高い。

- 「いざという時に助け合える」と思う人は、全体に比べマンションへの愛着が強く、 管理会社に対する期待も大きい。

■詳しくはこちら→PDF「マンション管理とコミュニティ」

サブリースでの借上げ家賃など重要事項説明を義務化

国土交通省は8月12日、サブリースにおける借上げ家賃の設定や将来の変動に関する、賃貸住宅管理業者による貸主(オーナー)への重要事項説明を徹底するよう義務付けるなど、「賃貸住宅管理業者登録規程」と「賃貸住宅管理業務処理準則」を改正しました。省内に設けた検討委員会のとりまとめ(平成28年3月)を受けて行ったもので、登録に当たっては事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者」または「同程度の実務経験者」をおくようにも義務化しました。

■管理業者の登録条件に、「実務経験者の設置」義務付け

賃貸住宅管理業者登録制度は、受託管理、サブリースの両型を対象に平成23年12月にスタートし、平成27年12月現在で3,757業者が登録、その管理戸数は民営借家総数(1,458万戸)の4割(583万戸)となっています。

改正内容は平成28年9月1日から施行されますが、実務経験者等の設置と実務経験者等による重要事項の説明等に係る規定は、登録業者や新規登録申請業者が実務経験者等を設置するための準備期間を考慮し、約2年後の平成30年6月30日まで経過措置が設けられています。

-

賃貸住宅管理業者登録規程の主な改正事項

-

-

一定の資格者の設置の義務化

- 賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者」または「同程度の実務経験者」(以下「実務経験者等」)の設置を義務化した。(第7条)

-

-

国への業務状況報告等の簡素化

- 業務及び財産の分別管理等状況の国への報告に関し、「管理実績」の記入項目を削減、また「財産の分別管理等の状況」欄に選択肢を記載した。(第8条・別記様式第3号)

- 登録の更新申請に当たって、直前の事業年度に係る業務及び財産の分別管理等状況の報告を行った者には、「直前の事業年度の業務及び財産の状況に関する書面」の添付を省略した。(第4条)

-

-

賃貸住宅管理業務処理準則の主な改正事項

-

-

貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化

- 賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時の書面交付に当たり、実務経験者等であることを示す書面の提示、実務経験者等による説明、書面の交付及び記名押印を義務化した。(第5条・第6条)

- 転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時の書面交付について、実務経験者等であることを示す書面の提示、実務経験者等をして説明、書面の交付及び記名押印することを義務化した。(第8条・第9条)

-

-

サブリースの借上げ家賃等の貸主への重要事項説明の徹底

- 貸主へ説明等すべき重要事項として、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を明記した。(第8条・第9条)

- サブリース業者から基幹事務の一括再委託を受ける登録業者に対し、貸主への重要事項の説明等、契約の成立時の書面交付及び管理事務の報告を義務化した。(第8条・第9条・第17条)

-

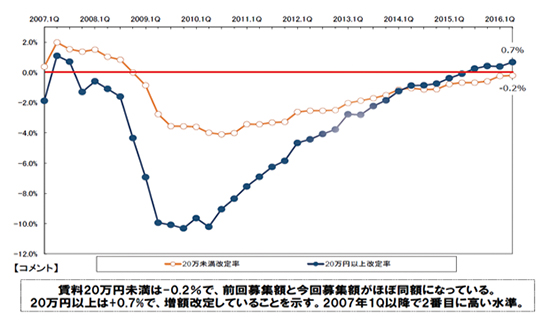

東京23区の賃料改定状況、2016年4-6月期も実質プラス

スタイルアクト(東京)は8月17日、2016年4‐6月期における「東京23区の賃料改定状況調査」の結果を公表しました。それによれば、賃料改定率は20万円未満の一般市場で‐0.2%、20万円以上の高額賃貸市場では+0.7%と、ともに実質プラスが継続。また、高額賃貸市場は増額改定が半数を占めたものの、その割合は前四半期比で微減しました。

■一般市場(20万円未満)‐0.2%、高額市場(20万円以上)+0.7%

賃料改定とは、同一住戸の「前回募集賃料」と、いったん入居して退去後の「今回募集賃料」を比較し、差分を24カ月補正したデータで、同額の場合は0%となります。スタイルアクトは自社の賃貸住宅データベースを用いて集計しており、2016年4-6月期のサンプル数は5万8,198件。

●一般賃貸市場(月額賃料20万円未満)

賃料改定率は‐0.2%と前四半期と同じ程度で推移。築年が2年経過していることを考慮すると、この‐0.2%は実質プラスの改定といえる。

増額、据え置き、減額の割合は、2016年4‐6月期も前四半期とほぼ同じ。一般賃貸市場は繁忙期を終えてなお、好調な状況が継続している。

●高額賃貸市場(月額賃料20万円以上)

賃料改定率は+0.7%となった。前回募集に比べて家賃を増額したのは46.5%と約半数で、増額改定の割合は前四半期と比較し-2.1ポイント減少した。減額改定の割合も-3.0ポイント減少し、その分据え置きの割合が増えた。

賃料改定率は前回より上昇したが、増額改定は繁忙期を過ぎて落ち着きが出てきた。

●東京23区賃料改定率推移(20万円未満・20万円以上別)

道経済、緩やかな持ち直し基調を維持、設備投資は減速傾向も個人消費は堅調

北海道銀行は8月1日、北海道経済見通しの「2016年央改訂版」を発表しました。それによれば、道内景気は設備投資に減速の兆しが見られるほか、生産活動が弱含みとなっています。一方で、観光入込客の増勢持続に加え、住宅投資・公共投資に持ち直しの動きが見られます。また、個人消費は底堅く推移しており、道銀では全体としては緩やかな持ち直し基調を維持していると判断しています。

■2016年度実質道内経済成長率は0.7%(名目:1.0%)の予測

家計部門では、雇用・所得情勢の改善などを背景に個人消費が持ち直し、3年ぶりの増加が予想されます。住宅投資は、消費増税再延期の影響などから夏場以降は着工戸数の増勢鈍化が見込まれますが、貸家の牽引により2年連続で前年を上回ることが期待されます。

公的部門では、公共投資は北海道開発事業費における15カ月予算(15年度補正+16年度当初)が増加しているほか、年度後半には 大型経済対策も見込まれることから、3年ぶりの増加に転じるとみられています。

これらを踏まえ、2016年度の実質道内経済成長率は0.7%(名目:1.0%)と予測しています。

■民間住宅投資は8年ぶりに2万戸台回復

住宅投資の先行指標となる新設住宅着工戸数(16年4―5月期累計)を見ると、前年同期比17.4%増(5月で6カ月連続の前年比増加)。利用関係別では、改正相続税法施行(2015年1月)に伴う相続税対策の高まりを背景に、構成比(15年度:56.9%)の最も大きい貸家(前年同期比23.8%増)が高い伸びとなり全体を牽引しています。

貸家の今後の見通しは、相続税対策を始めとした「金融資産から現物(不動産)資産」への投資ニーズの高まりを受け、3年連続での増加、8年ぶりの2万戸台回復が見込まれます。

■詳しくはこちら→PDF「北海道経済」

不動産投資のきっかけ、5人に1人が「マイナス金利」

国による低金利政策(マイナス金利)が続いている中、不動産投資市場でも、5人に1人がこれを追い風に新規参入しているようです。投資歴1年以上の投資家に戸建賃貸が人気なのに対し、こうした投資歴1年未満の投資家は、相対的に難易度が高くない1棟マンション、1棟アパート、区分マンションを検討する傾向にあります。

■自己資金上限額、やはり投資歴で差

ファーストロジック(東京)は8月5日、不動産投資サイト「楽待」を利用したことがある不動産投資家1,102名を対象に「不動産投資に関するWEB意識調査」を行いました。実施時期は7月22~26日。

同社によれば、①不動産投資のきっかけはマイナス金利、②戸建賃貸は投資歴1年以上の譲渡投資家に人気、③自己資金上限額に投資歴で差がある、などの傾向が見られたとのことです。

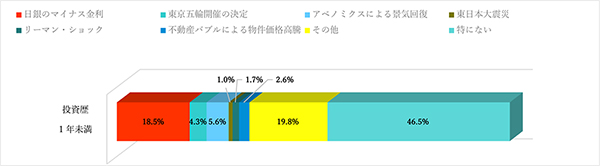

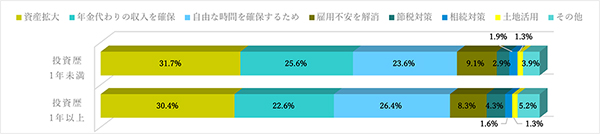

■不動産投資のきっかけはマイナス金利

不動産投資を始めるきっかけは、投資歴1年未満(収益物件を探し始めて1年未満の回答者)のうち18.5%が「日銀のマイナス金利」と回答した。そのほか、アベノミクスによる景気回復や東京五輪開催の決定と景気へのプラス要素を考えて始めたという人が一定数見られた。一方、東日本大震災やリーマン・ショックなどのマイナス要因を投資の契機と見た回答者は、ごくわずかだった。

不動産投資を始めた目的については、投資歴に関係なく「資産拡大のため」がトップとなっている。

●不動産投資を始めるきっかけ

●不動産投資を始めた目的

■戸建賃貸は投資歴1年以上の譲渡投資家に人気

購入を検討している物件種別は、投資歴1年未満は1棟アパート、1棟マンション、区分マンションが上位に。一方、投資歴1年以上では1棟アパート、1棟マンションに次いで戸建賃貸の人気が高い。また、投資歴1年以上では1棟ビルや区分店舗、駐車場といった難易度の高い物件に対する興味も高いことがうかがえた。

■自己資金上限額に投資歴で差

不動産購入の自己資金として用意可能な上限額は、投資歴1年未満では、最多価格帯が「100万円以上300万円未満」(22.7%)で、「500万円未満」の回答割合は54.4%だった。一方、投資歴1年以上の最多価格帯は「500万円以上1000万円未満」(24.8%)で、「500万円未満」の割合は38.8%。投資歴1年未満が自己資金が少ない傾向にあった。

■詳しくはこちら→PDF「不動産投資意識調査」

2016.8.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

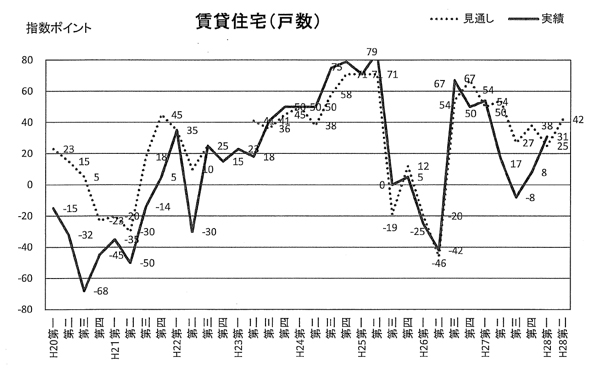

住宅景況感調査、平成28年度第1四半期は再びマイナスに

■ 景気先行き不安など反映、しかし第2四半期は成長に転換へ

住団連(住宅生産団体連合会)が7月28日に明らかにした平成28年7月度の「経営者の住宅景況感調査報告」によれば、平成28年度第1四半期(4~6月)の景況判断指数は、前年同期比で総受注戸数が▲4ポイント、総受注金額も▲4ポイントで、4月度のプラスから一転し、再びマイナスになりました。回答には「景気の先行き不安」「消費税増税の延期」、また「低金利で来場者は堅調だが購入に結びつかなかった」などを挙げるところが目立ちました。

第2四半期(7~9月)は、総受注戸数が+25ポイント、総受注金額が+35ポイントで、成長に転じる見通しです。

■ 低層賃借住宅、伸長続くもプラス・マイナス回答割れる

こうした中で、低層賃貸住宅の第1四半期実績は、受注戸数が+31ポイント、受注金額が+25ポイントと増加しましたが、数字はプラス回答とマイナス回答が割れています。「大型物件の受注が伸びた」とコメントするメーカーが多く、中高層、大型化に販売力を持つメーカーが強みを発揮している模様。

第2四半期見通しは、受注戸数が+42ポイント、受注金額が+31ポイントで、さらに伸長することが期待されています。

■賃貸住宅(戸数)の指数ポイントの推移

■詳しくはこちら→PDF「企業経営者意識調査」

東日本REINS、2016年4~6月の賃貸物件取引動向を公表

■マンション3万4,074件、アパート1万6,572件で、計5万646件

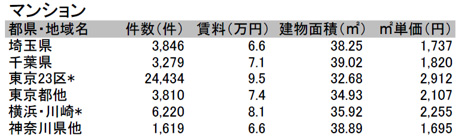

公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本REINS)は7月19日、2016年4~6月の首都圏「賃貸居住用物件の取引動向」を公表しました。それによれば、この3カ月間の取引件数はマンションが東京23区の2万613件を中心に3万4,074件、アパートが同じく東京23区の6,477件を中心に1万6,572件で、計5万646件となりました。

■マンション

平均賃料は高い東京23区が10.1万円、低い埼玉県、神奈川県他が6.8万円で、総平均は7.8万円。㎡平均単価は高い東京23区が2,929円、低い神奈川県他が1,693円で、全体平均は2,059円。

| 都県・地域名 | 件数(件) | 賃料(万円) | 建物面積(㎡) | ㎡単価(円) |

|---|---|---|---|---|

| 埼玉県 | 2,903 | 6.8 | 40.02 | 1,708 |

| 千葉県 | 2,240 | 7.1 | 41.08 | 1,729 |

| 東京23区 | 20,613 | 10.1 | 34.35 | 2,929 |

| 東京都他 | 2,681 | 7.6 | 36.83 | 2,052 |

| 横浜・川崎 | 4,483 | 8.3 | 37.24 | 2.241 |

| 神奈川県他 | 1,154 | 6.8 | 40.30 | 1,693 |

■アパート

平均賃料は高い東京23区が7.2万円、低い埼玉県、千葉県、神奈川県他が5.4万円で、総平均は6.0万円。㎡平均単価は高い東京23区が2,733円、低い神奈川県他が1,578円で、全体平均は1,928円。

| 都県・地域名 | 件数(件) | 賃料(万円) | 建物面積(㎡) | ㎡単価(円) |

|---|---|---|---|---|

| 埼玉県 | 2,408 | 5.4 | 33.76 | 1,603 |

| 千葉県 | 2,326 | 5.4 | 34.73 | 1,557 |

| 東京23区 | 6,477 | 7.2 | 26.34 | 2.733 |

| 東京都他 | 1,978 | 6.1 | 30.93 | 1,980 |

| 横浜・川崎 | 2,394 | 6.5 | 30.74 | 2,119 |

| 神奈川県他 | 989 | 5.4 | 33.97 | 1,578 |

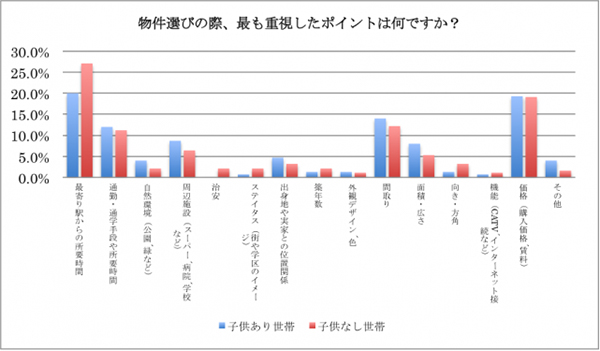

物件選び、子どもあり世帯は多様で長期的

■ 子どもなし世帯は利便性を最優先

子どものいる家庭といない家庭では、物件を選ぶときのポイントとその後の住み心地はどう違うのでしょうか。既婚の男女に聞いたところ、物件選びでは「最寄り駅からの所要時間」で子ども「なし世帯」が「あり世帯」より、住み始めてから気になるのは「面積・広さ」で子ども「あり世帯」が「なし世帯」より高い傾向にありました。

■ 子どもあり・なし、物件選び・住まい心地どう違う?

この調査は、マンションサプリが子ども「あり世帯」と「なし世帯」に着眼し、2016年7月にインターネットで実施し、338名から回答を得たということです。

●物件選びで最も重視したポイント

上位3回答と割合は、「あり世帯」が1位:最寄り駅からの所要時間(20.0%)、2位:価格(19.3%)、3位:間取り(14.0%)でしたが、「なし世帯」も同様に、1位:最寄り駅からの所要時間(27.1%)、2位:価格(19.1%)、3位:間取り(12.2%)でした。しかし、「最寄り駅からの所要時間」についての割合は「なし世帯」が「あり世帯」より7.1ポイントも高くなっています。

●実際に住み始めて気になるポイント

上位3回答と割合は、「あり世帯」が1位:特にない(20.7%)、2位:面積・広さ(13.3%)、3位:周辺施設(12.7%)、「なし世帯」が1位:特にない(28.7%)、2位:周辺施設(11.2%)、3位:最寄り駅からの所要時間(10.6%)となり、トップは変わらないものの、「あり世帯」は「面積・広さ」、「なし世帯」は「周辺施設」が2位になりました。

これを割合で比較すると、「面積・広さ」は「あり世帯」が13.3%であるのに対し「なし世帯」は6%程度、「周辺施設」は「あり世帯」「なし世帯」とも十数%であまり差はありませんでした。

■物件選び、最大ポイントは最寄り駅からの時間

こうした調査結果を受けて、マンションサプリでは「子どもの有無にかかわらず、重視されているのは寄り駅からの所要時間。どのようなライフスタイルでも、物件選びの判断軸は利便性がとても重要なポイントになっている」と指摘。

一方で、「利便性を選択した人の比率を比較すると、あり世帯よりなし世帯が高い傾向にある。あり世帯では利便性のほかに、住環境・住空間も重要になり、物件選びの軸が多様になることで両者に違いが生じている」と推測。また、「あり世帯では居住後の“子育て”が加味され、親族との位置関係や家族構成の変化を見越した視点で住まいを考える傾向にあるようだ」と見ています。

■詳しくはこちら→PDF「子どもあり・なしと物件選び」

土地・不動産の活用と管理の再構築に向けて提言

■国土審議会企画部会、3方向性と4施策を示す

国土交通省・国土審議会土地政策分科会企画部会で、昨年12月から6年ぶりに土地政策を議論した「土地政策の新たな方向性2016」(土地・不動産の活用と管理の再構築を目指して)が、8月4日にとりまとめられました。「経済成長を支える」「国民生活の質を向上させる」、それに「個々の土地に着目した最適な活用・管理」という3つの方向性を示したうえで、最適活用や創造的活用など4つの施策ポイントを掲げています。

■IT活用のマッチング、放棄宅地化の抑制も推進

部会での議論は、新たな国土形成計画や社会資本整備重点計画が閣議決定され、「コンパクト+ネットワーク」や「ストック効果の最大化」などの新たな方針が打ち出されたことなどを踏まえてスタート。人口減少下での経済成長を支え、国民が豊かさを実感できるような土地政策に向け、計8回にわたり調査・審議を行ってきました。

その結果、提言では次のように3つの方向性を打ち出し、施策として①最適活用の実現、②創造的活用の実現、③そのための情報基盤の充実、④放棄宅地化の抑制を打ち出しています。

●次の3つの方向性

①国土利用や社会資本整備の戦略に沿って、成長分野の土地需要を確実にとらえ、経済成長を支える土地利用を実現すること。

②これまでに蓄積された宅地ストックをうまく使い、国民生活の質の向上に資するような豊かな土地利用を実現すること。

③個々の土地に着目した最適な活用・管理(宅地ストックマネジメント)をスピード感をもって実現すること。

●4つの基本的な考え方、当面の主な施策

そして、こうした新たな方向性の実現に向けた施策のあり方として、4つの基本的な考え方、当面の主な施策を示しています。

-

最適活用の実現

-

社会資本のストック効果を高める土地活用を進めるための、関係者の調整が円滑に開始できる

場づくり - リートによる成長分野の不動産への投資を促進するための、支援措置の継続・拡充

- 耐震化、環境改修、成長分野関連施設の再生等を促進するための、不動産特定共同事業の充実等

-

社会資本のストック効果を高める土地活用を進めるための、関係者の調整が円滑に開始できる

-

創造的活用の実現

- 行政、住民、宅建業者等の協議会等を通じ、空き家・空き地を寄付等により地域全体や市場で活用する取り組みを支援

- クラウドファンディング等の小口資金による空き家・空き店舗の再生に対応した不動産特定共同事業の枠組み検討

- 広く豊かな土地利用の推進(マッチングの仕組みの検討、除却すべき空き家の除却の促進等)等

-

最適活用・創造的活用を支える情報基盤の充実

- ITを活用した「空き家・空き地バンク」の標準化・一元化などを通じた効果的なマッチングの実現

- 行政の保有する土地・不動産情報のオープン化(データの種類・提供方法の拡充)を促進

- 不動産と一体となった動産も考慮した評価や農地評価ニーズ等に対応した鑑定評価の充実等

-

放棄宅地化の抑制

- 所有者の所在の把握が難しい土地の実態把握

- 活用が困難な土地の管理・帰属のあり方や、相続登記の更なる促進方策等について、関係省庁が連携し本格的に議論等

温水洗浄便座、男性、高年齢の利用率目立つ

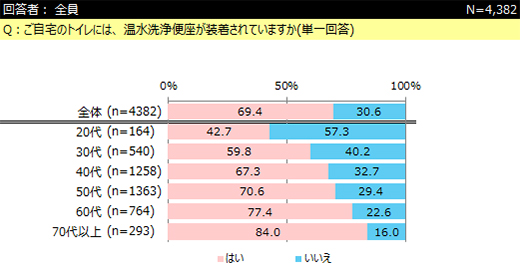

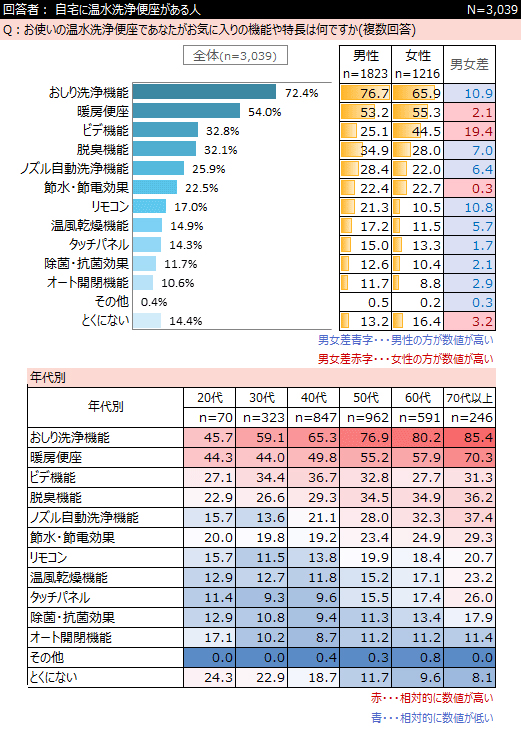

節水化の動きと相まって、全国6割以上(総務省、平成26年)に普及している温水洗浄便座。賃貸物件でも必須アイテムになってきていますが、利用実態を調べると利用率は男性が多い、若者より高齢者が多いといった、意外?な傾向もあるようです。

■ネットリサーチ「DIMSDRIVE」が調査

調査は、インターワイヤードが運営するネットリサーチ「DIMSDRIVE」が、2016年5月下旬から6月初旬にかけ実施し、モニター4,382人から回答を得たとのことです。

調査結果のポイントを紹介すると次のようになります。

-

自宅への装着率

- 平均で69.4%。年齢の上昇とともに装着率も上がり、20代平均の42.7%に対し、70代以上は84.0%にも。

- 「おしり洗浄機能」が1位で72.4%。次いで「暖房便座」が54.0%、「ビデ機能」が32.8%と続きます。「おしり洗浄機能」を男女別に見ると、男性が10ポイント以上高く、76.7%(女性65.9%)。ビデ機能はともかく、「リモコン」も男女差が目立っています。

- 自宅に装着されており、かつ「使用している」のは80.5%、「利用していない」のは19.5%。男女別では男性が85.1%と女性より11.4ポイント高くなっていました。また、年齢とともに使用率が上昇する傾向にありました。

-

「紙だけよりも汚れがよく落ちる」が66.4%。次いで、「さっぱりする」が63.5%、「やさしく汚れを落とせる」が41.7%と続き、「汚れを落とす」ことを期待する理由が上位を占めました。男女別では、「紙だけよりも汚れがよく落ちる」が男性の69.5%に対し女性は61.0%、「温水が気持ちいい」が男性の43.7%に対し女性は33.4%で、男性が「汚れ落ち」や「気持ちよさ」を求める傾向が強くなっています。

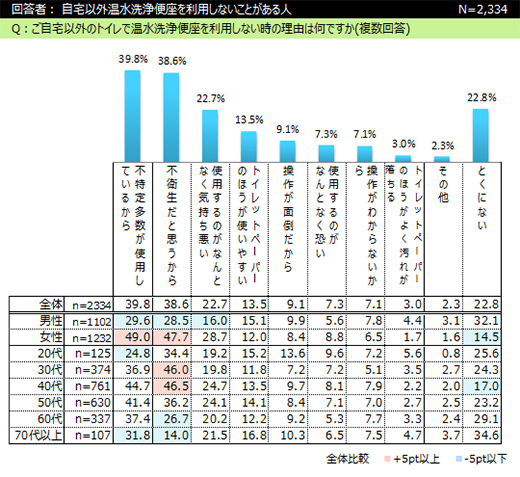

一方、温水洗浄機能はあるが使用していない理由は、「トイレットペーパーのほうが使いやすい」が27.7%、「節水・省エネのため」が24.0%、「水ハネなどしてトイレが汚れるから」が21.8%となっています。 - 「不特定多数が使用しているから」が39.8%、次いで「不衛生だと思うから」が38.6%と多く、衛生面を心配しています。特に、女性では「不特定多数が使用しているから」が49.0%、「不衛生だと思うから」が47.7%と目立っています。

お気に入りの機能など

利用状況

自宅で使用している・使用していない理由

自宅以外で温水洗浄便座を利用しない理由

■詳しくはこちら→PDF「温水便座調査」

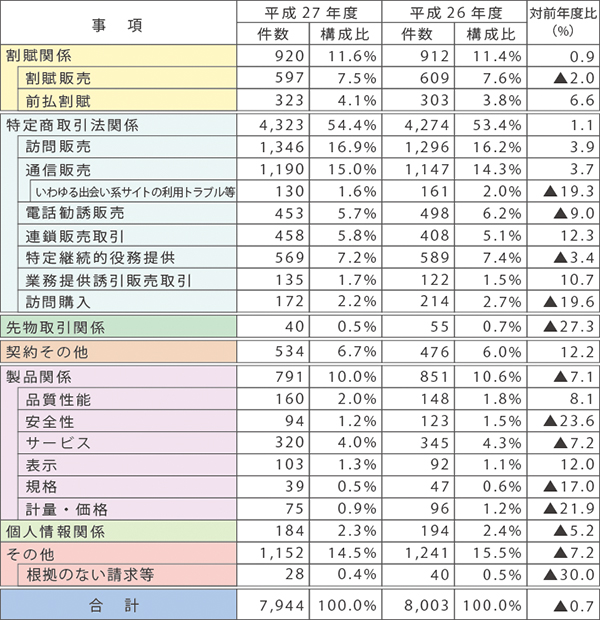

経産省・消費者相談受付 平成27年度は前年並み

■半分強は特商法関係、電力自由化関連相談は57件経済産業省は7月29日、平成27年度の消費者相談の概況をまとめました。それによれば、経済産業省消費者相談室の消費者相談件数は7,944件(前年度比▲0.7%)となり、平成20年度以降、8年連続で減少しました。しかし、平成24年度以降はほぼ横ばいで推移しています。電力自由化関係は57件でした。

■8,000件で8年連続減少も、近年はほぼ横ばい

相談数の内訳は、特定商取引法関係が4,323件(+1.1%)、割賦関係談が920件(+0.9%)、契約その他が534件(+12.2%)と増加し、製品関係が791件(▲7.1%)、個人情報関係が184件(▲5.2%)等と減少しました。

全体の過半数を占める特定商取引法関係の取引類型は、訪問販売が1,346件(+3.9%)、通信販売が1,190件(+3.7%)、連鎖販売取引が458件(+12.3%)などと増加。電話勧誘販売が453件(▲9.0%)、特定継続的役務提供569件(▲3.4%)などと減少しました。

■電力関係相談は、制度概要、切り替え・事業者情報など

平成28年4月から電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになる「電力の小売全面自由化」に関する相談は57件寄せられました。うち42件は平成28年1月以降に寄せられたもので、主な内容は「一般消費者も電力会社を自由に選べるのか」「電力会社の切り替えにはスマートメーターへの交換が必要なのか」「電力事業に参入した事業者情報を知りたい」など、制度の概要、電力会社の切り替え、売電気事業者情報などに関する内容だったとのことです。

●事項別相談件数

2016.8.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

スマホ市場、MVNOがじわり台頭

■ この1年で倍増し、利用者は10%に

利用料金の安さを求めて、スマートフォンを大手3社からMVNOへと乗り換える動きが目立っているようです。2015年6月から増え始め、すでにスマートフォン利用者全体の10%に達しています。また、「次はMVNOを選ぶ」としている人が2割以上もいるとのことです。スマートフォン市場の構図が大きく変わってくることになるのでしょうか。

■ MVNOとは…回線網を借り受けて通信サービスを提供している事業者

NTTドコモ、au、ソフトバンクのように、自前の移動体回線網を持ち、自社ブランドで直接通信サービスを提供する「移動体通信事業者」に対し、MVNOはこうした移動体通信事業者の移動体回線網を借り受けて、自社ブランドの通信サービスを提供している「“仮想”移動体通信事業者

を指します。

ニールセンは、「スマートフォン・メディア利用実態調査」(2016年6月7~8日)の実施結果から、スマートフォン利用者のキャリア(通信サービス提供会社)の契約状況をまとめ、7月7日に公表しました。

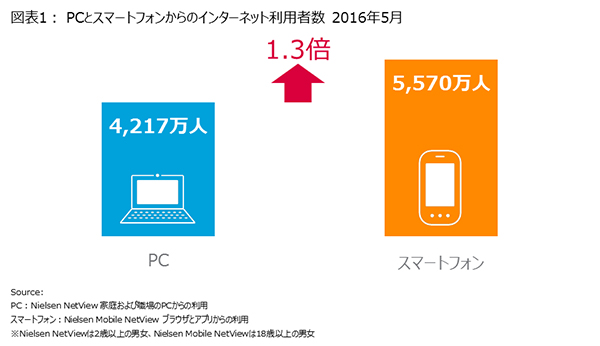

■インターネット利用、スマホからがPCからの1.3倍に

「スマートフォン・メディア利用実態調査」は2016年6月7~8日に、スマートフォンを保有し、インターネットを利用している全国の男女計2,989人(13~69歳)を対象に調査しました。

この調査結果から見ると、スマートフォンからのインターネット利用者数は2016年5月時点で5,570万人となり、PC(パソコン)からの利用者数の1.3

になりました。

■スマホ利用歴浅いほどMVNO契約多く、1年以内なら1/4

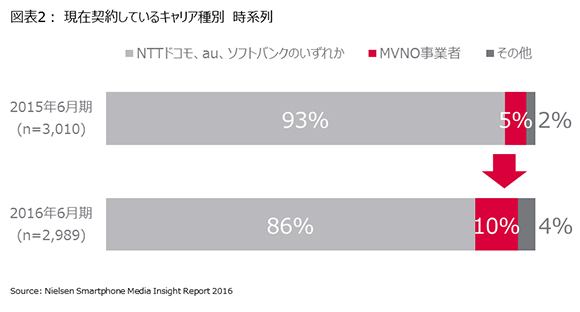

スマートフォンで契約しているキャリアは、大手3社が86%を占めるものの、MVNO契約の割合が2015年6月の5%から2016年6月の1年間で10%へと倍増していました。

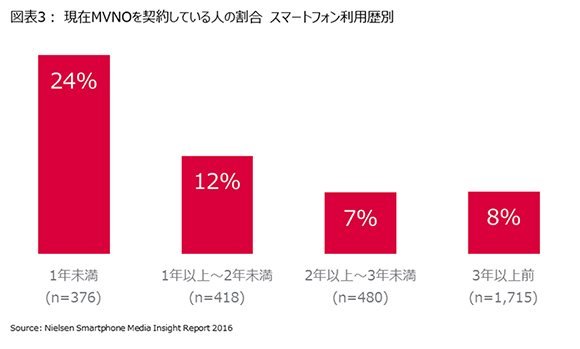

また、MVNO契約者の割合を、スマートフォンの利用開始時期別に比較すると、スマートフォン利用歴の短い人ほどMVNO契約の割合が高く、特に1年以内に使い始めた人では4人に1人がMVNOを契約していたということです。

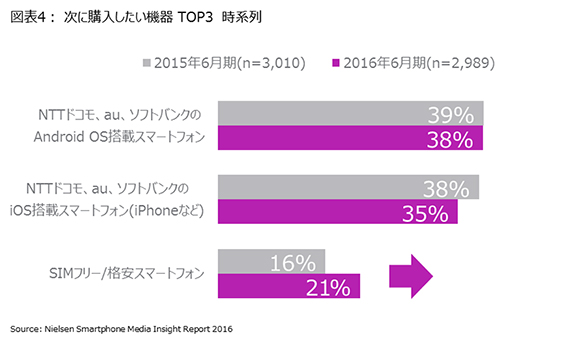

■「次に購入したい」のは、MVNO契約が21%

さらに、次に購入したいと考えている機器を見ると、大手3社のAndroid OS(38%)やiOS(35%)搭載のスマートフォンを検討している割合が多いものの、やや減少。これに対し、SIMフリーや格安のスマートフォンといったMVNO契約の機器を検討している割合は2015年6月時点から5ポイント増加し、21%となっていました。

賃貸物件のチェックも、店頭からPC、そしてスマートフォン、またそのスマートフォンもMVNO利用が増えそうなので、PRに際しては、こうした動きにも注意を払いながら進めたいものです。

熊本地震、7月13日時点の申し込み4,590戸(ちんたい協会調べ)

ちんたい協会(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会)は7月13日、熊本地震での被災者支援状況を明らかにしました。それによれば、同日13時現在、1万2,375組の来店があり、申し込み総数は4,590戸になりました。報道によれば、応急借上げ住宅となった民間賃借住宅は3,605戸の模様。

マンション管理業者立入検査、37.8%に是正指導

■ 改正省令(平成21年5月)への理解不足、依然目立つ

国土交通省は7月15日、平成27年度の「マンション管理業者への全国一斉立入検査」の結果を公表しました。それによれば、重要事項の説明等など5重要項目を中心に全国135社に対して実施したところ、うち51社に違反が見つかったため、是正指導を行いました。

■ 是正指導、「重要事項の説明等」が39社と前年度同様に最多

この結果、指導率は37.8%(前年度40.3%)へとやや減少しましたが、管理組合財産の分別管理方法の見直しが図られた改正省令への理解不足が見られ、これを除くと是正指導は26社、指導率は19.3%になるということです。

是正指導を項目別に見ると、前年度に続いて「重要事項の説明等」が最も多く、次いで「契約の成立時の書面の交付」「管理事務の報告」「財産の分別管理」「管理業務主任者の設置」の順となっています。前年度と比較すると、「管理業務主任者の設置」は1.5%(前年度2.0%)に減少したものの、ほかはいずれも増えています。

国土交通省としては引き続き立入検査などにより法令順守を指導するとともに、悪質な適正化法違反に対しては厳正かつ適正に対処。また、関係団体に対しても会員指導を徹底するよう要請していくことにしています。

●是正指導状況(重複会社あり)

| 適正化条項 | 是正指導社数 | (*) |

|---|---|---|

| ①管理業務主任者の設置(第56条関係) | 2 | 2 |

| ②重要事項の説明等(第72条関係) | 39 | 19 |

| ③契約の成立時の書面の交付(第73条関係) | 27 | 24 |

| ④財産の分別管理(第76条関係) | 20 | 3 |

| ⑤管理事務の報告(第77条関係) | 22 | 22 |

*平成21年5月の省令改正による制度改正に係る違反を除いた会社数・

300㎡超物件は、書面契約と報酬基準の徹底を

国土交通省は7月12日、「設計・工事監理の適正な契約締結

について公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に要請しました。同連合会はこれを受け翌13日、会員に「改正建築士法が施行されました」と通知し、①延べ面積300㎡を超える建築物は書面による契約締結をすること、②国土交通省の定める報酬の基準に準拠した委託代金での契約締結に努めるよう周知徹底しました。

■ 国交省要請を受け、宅建協連合会が周知を徹底

改正建築士法は、延べ面積300㎡を超える建築物に、書面による契約締結の義務や、適正な委託代金での契約締結の努力義務を規定しており、平成27年6月25日から施行されています。国土交通省は、徹底には発注者の理解・協力が必要であるとの観点から、宅建業者に周知徹底を図ったもので、次のように求めています。

■ 周知内容(書面契約・適正報酬)

●延べ面積300㎡を超える建築物は書面により契約を締結すること

事後のトラブルや損害の発生を未然に防止するには、委託する業務の具体的な内容や方法について十分に理解し、合意した上で契約を締結することが重要。延べ面積300㎡を超える建築物の設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、書面による契約締結を徹底する。

300㎡以下の建築物には、法律上の義務はないが、トラブル防止のためにも書面による契約締結が望ましい。

●報酬基準に準拠した委託代金での契約締結に努めること

設計・工事監理の質の確保のためには、適正な委託代金で業務が発注されることが重要であり、そのため設計・工事監理の業務報酬基準が国土交通大臣により定められている。設計・工事監理の業務が適正かつ円滑に実施されるためにも、設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、業務報酬基準の積極的なご活用をお願いする。

2016.7.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

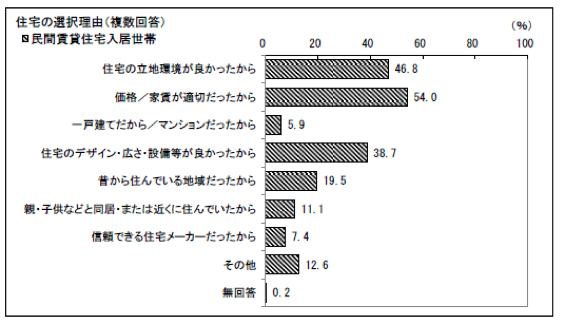

民間賃貸住宅、選択理由は①家賃、②立地環境、③デザイン・広さ

国土交通省は7月8日、平成27年度住宅市場動向調査の結果を公表しました。賃貸住宅に関する部分をピックアップすると、民間賃貸住宅入居世帯の選択理由(複数回答)は、「価格/家賃が適切だったから」が54.0%、「住宅の立地環境が良かったから」が46.8%、「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから」が38.7%と上位を占めました。

■国交省「平成27年度住宅市場動向調査」結果の概要

この調査は、住み替え・建て替え前後の住宅やその住宅に居住する世帯の状況、また住宅取得の資金調達の状況等について把握することを目的に、平成13年度から実施されています。平成27年度の調査は15回目。調査結果の概要は次の通り。

●住宅選択理由 住宅ごとに特徴

民間賃貸住宅入居世帯以外における住宅選択の理由(複数回答)を、住宅別に上位3項目をあげると、注文住宅は①信頼できるメーカー(47.6%)、②戸建・マンションだから(38.5%)、③新築だから(37.2%)、分譲戸建てでは①戸建て・マンションだから(61.4%)、②新築だから(56.8%)、③立地環境(56.5%)でした。

また分譲マンションでは①立地環境(61.9%)、②新築だから(58.9%)、③価格・家賃が適切(41.1%)、中古戸建てでは①価格・家賃が適切(68.8%)、②戸建て・マンションだから(64.3%)、③立地環境(52.6%)、中古マンションでは①価格・家賃が適切(71.2%)、②立地環境(51.7%)、③戸建て・マンションだから(35.8%)と、住宅ごとの特徴が見られました。

●物件情報の収集 民間賃貸は不動産業者・NET際立つ

民間賃貸住宅入居世帯の情報収集は「不動産業者で」が55.3%、「インターネットで」が36.8%と際立ち、ほか「知人等の紹介で」が14.9%ありました。

●定期借家契約制度 住み替え先のわずか1.5%

定期借家契約制度を「知っている」と「名前だけは知っている」の合計数は41.4%へとやや減少し、民間賃貸住宅に住み替えた世帯の賃貸契約が定期借家制のケースは1.5%にとどまっています。

●民間賃貸住宅の建設時期 4割弱が10年未満、築30年以上も2割

民間賃貸住宅の建築時期は、他住宅に比べ「平成17年以降」が37.4%と最も多く、ほか「平成7年~平成16年」が21.6%、「昭和60年~平成6年」が22.1%。築30年を超える昭和50年以前の物件は18.9%ありました。

●住み替え前の住宅 民間賃貸が5割占める

住み替え前の住宅は、全ての住宅の種類で「民間賃借住宅」が5割程度を占めました。

●高齢者対応・省エネ設備・平均居住人数 設備面の対応遅れる

高齢者対応設備、省エネ設備の整備はほかの住宅より遅れています。平均居住人数は1人:30.2%、2人:28.6%、3人:20.4%、4人:13.7%の順となっています。

●高齢者の住んでいる住宅 民間賃借は1割、うち半分は高齢者のみ

高齢者が住んでいる住宅は、リフォーム住宅が52.1%、次いで注文住宅が20.6%など多くなっていますが、民間賃貸住宅は分譲戸建住宅(7.0%)に次いで少ない10.3%でした。高齢者がいる世帯での「高齢者のみの世帯」は、民間賃貸住宅が55.6%、分譲マンションが51・5%、中古マンションが50.9%と、これら3住宅では半数を占めていました。

■詳しくはこちら→PDF「2015住宅市場動向調査」

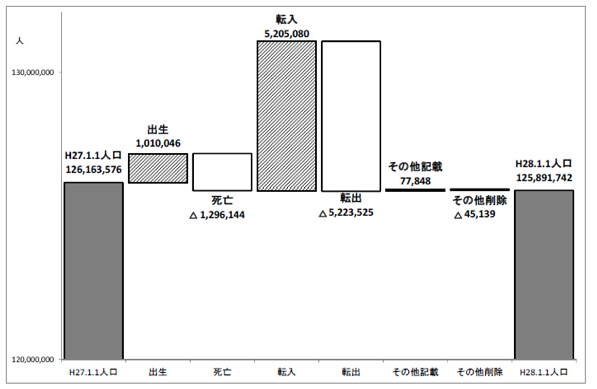

我が国の日本人人口、7年連続で減少、減少数は過去最大

総務省が7月13日に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によれば、平成28年1月1日現在の全国の人口は1億2806.6万人に減少しました。うち日本人住民は1億2589.2万人で、平成21年をピークに7年連続で減少し、減少数(△27.2万人)は現行調査を開始した昭和63年以降最大。一方、外国人住民は217.4万人となり、前年より5.41%増の高い伸びとなりました。

■日本人住民の人口動態(平成27年中)

■平成28年1月現在の総人口1億2806.6万人、うち日本人1億2589.2万人に

●全国人口の男女別内訳

総計では、男性が6,246.5万人で構成比は48.78%、女性が6,560.1万人で構成比は51.22%。

うち日本人住民は、男性が6,144.4万人で構成比は48.81%、女性が6,444.7万人で構成比は51.19%。また、外国人住民は、男性が102.0万人で構成比は46.92%、女性が115.4万人で構成比は53.08%。

●自然増減(出生者数-死亡者数)

総計では△27.9万人(前年△25.9万人)で、自然減少数が拡大した(△2.0万人)。

うち日本人住民は、自然減少数が9年連続拡大し、調査開始(昭和54年度)以降最大。出生者数は、前年の調査開始以降最少から平成27年101.0万人へと増加に転じた。死亡者数は、調査開始以降最多。外国人住民は、自然増加数は縮小した(出生者数は減少、死亡者数は増加)。

●社会増減(転入者数等-転出者数等)

総計では、11.9万人(前年4.7万人)で、社会増加数が拡大した。

うち、日本人住民の社会増減数は、社会減少から社会増加に転じた。転入者数と転出者数は、前年の調査開始以降最少から増加に転じた。外国人住民の社会増加数は拡大し、社会減少から社会増加に転じた。国外からの転入超過の状況が拡大した。

●都道府県別の人口・人口動態

総計で都道府県別の人口が最も多い団体は、東京都(1,341.5万人)。次いで、神奈川県(913.6万人)、大阪府(886.6万人)の順となっている。一方、人口が最も少ない団体は、鳥取県(57.9万人)で、次いで島根県(70.1万人)、高知県(74.0万人)の順。

人口が多い東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道及び福岡県の上位9団体で、全国人口の半分以上(53.61%)を占めている。

●都道府県別の人口増減①(日本人住民)

○概況

6団体で人口増加、41団体で人口減少。人口増加数、人口増加率ともに東京都がトップ。

○人口増加

人口が増加した団体は6団体(前年と同数)で、前年に比べて増減がなかった(前年と同じ団体)。

人口増加数が最も多いのは、東京都(8.6万人)で、次いで神奈川県(1.1万人)、愛知県(1.0万人)の順。人口増加率が最も大きいのは、東京都(0.67%)で、次いで沖縄県(0.38%)、愛知県(0.15%)の順で続いている。

○人口減少

人口減少数が最も多いのは、北海道(△3.3万人)で、次いで兵庫県(△1.9万人)、新潟県(△1.9万人)の順。人口減少率が最も大きいのは秋田県(△1.29%)で、これに青森県(△1.12%)、山形県(△0.99%)の順で続いている。

●都道府県別:人口増減②(日本人住民)

平成24年~28年の対平成23年人口増減率が、平成28年でプラスとなっているのは7都県で、沖縄県(2.48%)、東京都(2.40%)、愛知県(0.80%)、埼玉県(0.64%)、神奈川県(0.62%)、福岡県(0.38%)、滋賀県(0.37%)。この7都県は5年ともプラスとなっている。

■詳しくはこちら→PDF「住民基本台帳人口推移」

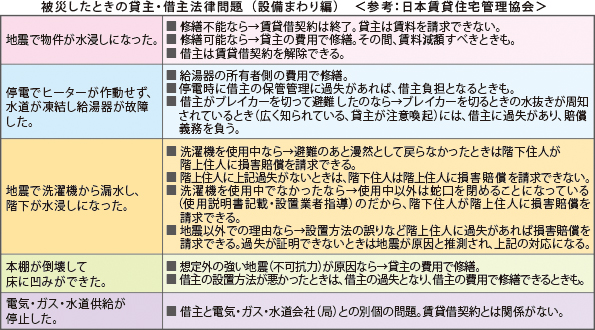

所有する賃貸物件が被災したら…法律関係を再チェックしておきましょう

近年、大きな地震や風水害により、賃貸物件も各地で被災しています。物件の耐震化や損害保険の見直し、また入居者への避難場所の周知などといった情報提供とともに、被災したときの法律関係も再チェックしておきましょう。

■ 賃貸借契約の基本は「住まいの提供」

物件の賃貸借契約は、住居を提供する契約なので、大きな地震や津波で住めなくなれば、修復できるまで賃料は請求できません。借主は契約を解除できます。また、この被災は貸主の責任によって生じたわけではないので、借主は貸主に仮住まいの費用を請求することはできません。

物件の修復が不能であれば、契約は当然に終了します。貸主に損害賠償の義務はありません。

■ 一番多く起きて、厄介なのは設備まわり

現実問題として、一番多く起き、しかも厄介と思われるのは設備まわりが損傷したときでしょう。そこで、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「被災時のQ&A」を参考にして、被災したときの貸主と借主の法律関係(設備まわり)をいくつかまとめてみました。

懸念されるのは、厳冬時の被災。停電でヒーターが作動しなくなり、凍結により水道管、給湯器が破損したときは、「給湯器の所有関係」「借主の保管管理」「水抜きの周知」により、違いが生じてきます。地震で給湯器が使えなくなったのなら、所有者負担で修繕しなければなりません。

また、洗濯機からの漏水は住人同士の法律関係になりますが、「階上住人に過失があったかどうか」と、「洗濯機を使用中であったかどうか」によって違ってきます。事前に「緊急止水弁付き水栓」にしておけば、こうした争いを未然に防止できます。

■被災したときの貸主と借主の法律関係(設備まわり)

■ライフラインは、賃貸者契約とは別個の問題

電気、ガス、水道といったライフラインの供給停止にかかわる問題は、賃貸借契約とは全く別の、各電気会社、ガス会社、水道局と、入居者個々のことがらになりますので、整理して伝えしておくと混乱が避けられます。

2016.7.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

不動産業者と顧客への情報提供事業は宅建業法の「適用外」

顧客に不動産業者の会社情報を提供し、顧客と不動産業者が希望する場合には両者の面談に同席し、売買契約が成立したときには不動産業者から顧客情報提供の手数料を収受する行為について、経済産業省は6月15日、宅地建物取引業法第2条第2号(用語の定義)に規定する「宅地建物取引業」に該当しない、との判断を示しました。するか否か照会がありました。

■「グレーゾーン解消制度」に基づく照会に経産省が回答

事業者が、事業に対する規制の適用の有無を照会することができる「グレーゾーン解消制度」(産業競争力強化法)に基づいて照会があったことから、経済産業省と国土交通省が検討を行って回答しました。

「宅地建物取引業」に該当しないと判断したのは、「照会のあった事業では、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整等の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないとされている」(経済産業省)ためです。

既存住宅流通量は2030年34万戸、空き家は2033年2,000万戸超に増加

野村総合研究所(NRI)は6月7日、2018~2033年までの空き家数・率と、2015~2030年までの既存住宅流通量の予測結果を公表しました。それによれば、既存住宅の除却や住宅用途以外への有効活用が進まなければ、2033年の総住宅数は約7,130万戸へと増大し、空き家数は約2,170万戸、空き家率は30.4%へと上昇する見込みとなりました。

■ 既存住宅流通量、購入世帯の比率増を反映

NRIが、2000~2015年の各年における住宅購入者(日本全国の25~59歳の男女9,204名)に行ったアンケート調査によると、既存住宅を購入した世帯の比率は、2005年の18%から2015年には29%に増加しました。

この傾向が2016年以降も継続すると仮定すると、既存住宅流通量は2025年に31万戸、2030年に34万戸へ増加すると予測されます。

■ 空き家率、2033年には30.4%へと倍増か

世帯数の減少と総住宅数の増加に伴って、2033年の総住宅数は7,126万戸、空き家数は約2,167万戸へ増加し、空き家率は現在の2倍、30.4%になる見通しになりました。

空き家の内訳は、賃貸用、売却用が約1,270万戸(総住宅数の17.8%)、利活用の目途がたっていない「その他の住宅」(個人用住宅など)が約790万戸(同11.0%)になる見込みです。

この背景について、NRIでは空き家の除却・減築が進まないことで、「その他の住宅」が引き続き増加するとともに、世帯数の減少で「賃貸用・売却用の住宅」が増加すると考えられるとしています。

■ 既存住宅流通を活性化させるカギは「移動人口」

NRIでは、人口・世帯数減少時代のもとで既存住宅流通を活性化させていくには、「移動人口」の拡大(移住・住替え・買替え等)が重要であり、次のような取り組みの推進が求められるとしています。

○既存住宅の価値評価システムの整備、既存住宅やリフォーム向けローンの充実

○お試し移住や多地域居住等を促進する環境整備

○民間事業者による新規ビジネスの創造(移住・住替え・買換えサポートビジネスなど)

高齢化社会で「移動人口」を拡大していくことは、ライフステージの変化に応じて、最適な住宅を選択できる環境を整備することでもあり、生活者の住生活環境の質的向上につながると、NRIでは提言しています。

● 総住宅数、空き家数および空き家率の実績と予測結果

● 既存住宅流通量、既存住宅を購入した世帯比率の実績と予測結果

*国勢調査、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数将来推計」、総務省「住宅・土地統計調査」、NRI住宅購入者アンケート調査をもとに推計・予測

■ 詳しくはこちら→PDF「2030年の住宅市場」

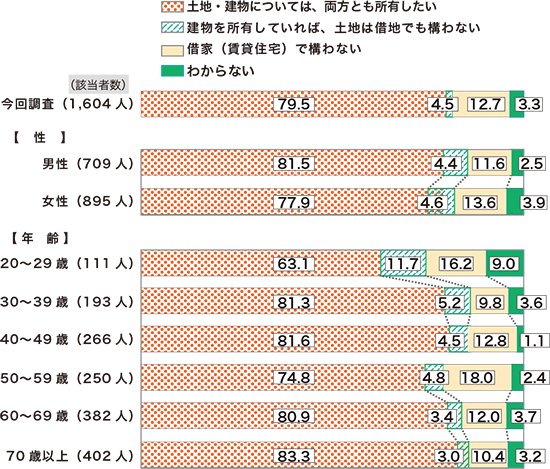

国交省・土地問題に関する意識調査、「土地は有利な資産」回答が過去最低に

国土交通省は6月14日、平成27年度「土地問題に関する国民の意識調査」の結果を公表しました。「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」という質問に対し、「そう思う」と答えた人は平成5年度調査では6割を超えていたものの、以後は年々低下して平成10年調査から4割を切っていましたが、今回調査では最低となる30.1%になりました。前年度調査に比べ、「土地は生活や生産に有用だ(役に立つ)」と答えた人の割合が14.5%へと6ポイント減少しました。

■ 借家派は減少が続き、今回調査では12.7%に

持ち家志向か借家志向かについては、「土地・建物とも所有したい」と回答した人が79.5%と、引き続き高い水準となっています。これに対し、「借家(賃貸住宅)で構わない」と回答した人の割合は12.7%で、増加傾向であった割合が近年減少傾向にあります。

■ 「土地・建物を両方とも所有したい」理由とは

住宅の所有について「土地・建物を両方とも所有したい」と答えた人に、その理由を2つまで聞いたところ、「子どもや家族に土地・建物の形で財産を残したいから」をあげた回答者の割合が51.9%と最も高くなしました。

以下は「土地・建物は他の資産と比べて有利な資産だから」(37.4%)、「土地・建物が所有できるなら、家賃等を払うよりローンを支払う方がいいから」(30.6%)、「借地・借家では生活や権利が不安定であり満足できないから」(29.2%)、などの順となっており、前年度調査結果と、ほとんど変化は見られません。

■「借家(賃貸住宅)で構わない」理由とは

一方、住宅の所有について「借家(賃貸住宅)で構わない」と答えた人に、その理由を2つまで聞いたところ、「年齢・家族構成・収入等に応じて住み替えをしていくには、借地または借家の方がよいから」をあげた回答者の割合が49.5%と最も高くなりました。

以下は、「子どもや家族に土地・建物の形で財産を残す必要はないから」(36.3%)、「近年は、借家の優良物件の供給が増えているから」(19.6%)、「土地・建物を所有できなくても、ローン返済により生活水準を落としたくないから」(17.6%)、「土地・建物は他の資産と比べて有利な資産とはいえないから」(12.3%)などの順となっています。

●持ち家志向か借家志向か

■詳しくはこちら→PDF「土地問題国民意識調査」

民泊検討会・最終報告書、住宅提供者は届出制、管理・仲介事業者は登録制へ

観光庁・厚生労働省の「民泊サービス検討会」は6月20日開催の第13回会合で、最終報告書をまとめました。民泊を「住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけ、それを「一定の要件の範囲内で、有償かつ反復継続するもの」と定義。「家主居住型」と「家主不在型」に区別したうえで、住宅提供者、管理者、仲介事業者に規制(届出、登録)を課して法制化するよう提言しています。またこれを機に、既存のホテル・旅館規制も営業許可の一本化を図るよう求めています。

■ 利用者名簿、衛生管理、面積基準の順守、注意説明、苦情への対応など要請

報告書は、住宅提供者が住宅内に居住している家主居住型(ホームスティ)は、住宅提供者による届出制、居住せず管理を委託する家主不在型は住宅提供者による届出制、管理者による登録制とするとともに、こうした民泊に係る仲介事業者も登録制とするよう提唱。

また、家主居住型については住宅提供者に、家主不在型については管理者に対し、利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、簡易宿所営業並みの面積基準の順守(宿泊者1人当たり3.3㎡以上)、利用者に対する注意事項の説明、住宅の見やすい場所への標識掲示、苦情への対応、当該住戸での法令・契約・管理規約違反の不存在の確認、安全面.衛生面の確保、匿名性の排除を求めています。

■ 仲介事業者に取引条件の説明義務、行政処分なども明文化へ

仲介事業者については、消費者の取引の安全を図るため、取引条件の説明義務や新たな枠組みに基づく民泊であることをサイト上に表示するよう義務等化。さらに、行政庁による報告徴収・立入検査、違法な民泊のサイトからの削除命令、違法な民泊であることを知りながらサイト掲載している場合の業務停止命令、登録取消等の処分、法令違反に対する罰則等を設けるようにも求めています。

■詳しくはこちら→PDF「民泊サービス検討会『最終報告書』」

2016.6.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

FIT法改正、新認定創設、買取価格・買取義務者なども見直し

FIT法の一部改正が6月に公布されました。再生エネの最大限導入と国民負担の抑制を両立させるため、固定価格買取制度が見直され、新認定制度の創設と、買取価格の決定方法、買取義務者、賦課金減免制度の各見直しが行われました。施行は2017年4月1日(賦課金減免制度見直し2017年10月1日)。

■6月3日に公布、来年4月から施行

FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー〈再生エネ〉電気の調達に関する特別措置法)等の一部を改正する法律」は、5月25日に可決・成立し、6月3日に公布されました。

固定価格買取制度をめぐっては、課題として①FIT認定量の9割を事業用太陽光発電が占めているため、電源間でのバランスのとれた導入を促進すべき、②買取費用が1.8兆円に達しているため、国民負担の抑制に向けコスト効率的に導入を促進すべき、③九州電力等で接続保留問題が発生したことを踏まえて、効率的な電力の取引・流通を実現すべき、であることなどが指摘されていました。

-

新認定制度の創設

再生エネ発電事業者の事業計画の実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に大臣認定を行う。 -

買取価格の決定方法の見直し

調達価格の決定を電源の特性等に応じた方式にするため、電気使用者の負担軽減を図るうえで有効である場合には、入札で買取価格を決定することができる。開発期間に長期を要する電源などは、あらかじめ「複数年の調達価格」を定めることができる。 -

買取義務者の見直し

広域運用を通じた再生エネ電気の導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更する。また、買い取った電気を卸電力取引市場で売買するよう義務づけるとともに、供給約款の届出義務を講じる。 -

賦課金減免制度の見直し

電力多消費の事業者に対する賦課金の減免制度は、申請事業者の国際競争の状況や省エネ取り組み状況を踏まえて認定する。

■ 接続契約が未締結なら6月末までに申し込みを(太陽光10kW未満除く)

この改正にともない、すでに認定を受けていても、接続契約が2017年3月31日までに締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効します。このため、経済産業省では早めに接続申し込みを終えるよう注意を喚起しています。工事負担金の算出には9カ月ほどかかるため、各電力会社は2016年6月末までに終えるよう案内しています。

運転開始済みなど接続契約の締結を終えている場合は、一定の書類を提出すること(10kW未満の太陽光発電の場合を除く)で新制度が適用されます。

国交省、公的不動産(PRE)ポータルサイトを開設

国土交通省は公的不動産(PRE)の民間活用の拡大に向け、5月23日から、地方公共団体のさまざまなPRE情報などが一覧できる「PREポータルサイト」の運営を開始しました。

■ 地方公共団体と民間事業者とのマッチングを支援

地方公共団体のPREの民間活用情報が一覧できるとともに、民間事業者がPRE情報に容易にアクセスできることで事業提案等の機会が拡大することが期待されています。

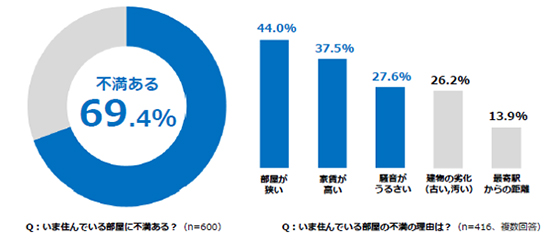

ひとり暮らし、7割が「部屋に不満ある」(狭い・高い・うるさい)

ひとり暮らしの約7割が今の部屋に不満があり、その理由で最も多いのは「部屋が狭い」こと。こうした結果、全体の4割が引っ越しを検討し、うち4割が「半年以内に引っ越す予定」にある…ひとり暮らしをしている未婚の社会人男女にアンケート調査を行ったところ、こんな傾向が見えてきたということです。

■ 4割弱が「引っ越し」検討、さらに4割は「半年以内を予定」

調査を行ったのは、レオパレス21です。ネット上で、600名を対象に5月初旬に実施しました。調査結果から、次のような傾向が分かってきました。

「いま住んでいる部屋に不満があるか」と聞いたところ、69.4%が「不満がある」と回答。その理由は「部屋が狭い(44.0%)」、「家賃が高い(37.5%)」、「騒音がうるさい(27.6%)」でした。

「引っ越しを検討しているか」と質問したところ、37.2%が「検討している」と回答。そのうち37.2%が「半年以内に引っ越しを予定している」と答えました。

■ 平均家賃は月収の3割、“家食”が安上がりでくつろげる

ひとり暮らしの平均家賃は月収の29%。毎月自由に使えるお金は、平均約5万円。何かしらの副収入がある人は約3割おり、そのうち最も多かったのは「懸賞サイト、ポイントサイトによる収入」(約7割)でした。

ひとり暮らしでは意外に倹約していることも分かりました。半数以上が「お店より家での食事の方が好き」と回答。その理由は、「お金があまりかからないから」「くつろげるから」などでした。

■「異性を招いたことがある」のは4割、嫌がられるトイレ・部屋の臭い

また、ひとり暮らしの4割以上が、「いま住んでいる部屋に異性を招いたことがある」と回答。平均で3.8人を招き入れていたことが分かりました。では、どう好感度を上げるか。

20代女性が思う、男性の部屋にあったら評価が上がるアイテム1位は「センスの良いグラスやマグカップ」(3割以上)でした。一方、評価を下げるのは、「トイレの汚れ」「部屋の臭い」。部屋にあると異性との距離が縮まるツールは、男女ともに1位は「ソファー」でした。

■詳しくはこちら→PDF「ひとり暮らし調査」

賃貸住宅管理業者登録制度、運営適正化・登録促進・トラブル防止に向け改正

賃貸住宅の貸主は8割が管理を委託していますが、その管理業務を受託している賃貸住宅管理業者の「登録制度」が始まって4年半。登録業者の運営業務の適正化、管理業者の登録促進、トラブル防止などに向けて、登録規程と業務処理準則が改正されることになりました。改正案は6月3日に公示されました。

■ 登録済みは業者数で12.5%、管理戸数では全国の4割

賃貸住宅管理業者の登録数は、2015年12月末で3,757社となり、管理戸数は民営借家の4割、583万戸に達しています。しかし、全国の管理業者は3万社強に上ると見られ、登録率では12.5%にとどまっています。

また、登録制度が適正運営の目安と評価される一方で、徹底が必要な業務も見られます。さらに、登録制度への貸主・借主の認知度が低いといった課題や、苦情・相談が今なお多いうえ、サブリースをめぐるトラブルも報道されています。

■ 登録規程と業務処理準則を改正

国交省はこのため、2015年10月に「登録制度の活用促進」「管理業者の登録促進」「管理業務の適切化(ルール見直し)」の3目標に向けた「検討委員会」を設置。同委の2016年3月のとりまとめを受けて、登録規程と業務処理準則の改正に入っています。登録規程、業務処理準則の改正は、2011~2012年の前回に続き2回目。

■登録促進に向け報告項目を簡素化、一方で重説を徹底

改正案のポイントは、国への業務状況報告の簡素化(管理実績項目の削減、分別管理方法の選択肢記載)と、一定の資格者(実務経験者)による貸主への重要事項説明のルール化。サブリースの場合は、借上げ家賃の改定に関する重説と、サブリース業者が一括再委託する場合の貸主への重説、再委託を受けた管理会社による実施もルール化しています。

さらに、宅建業法の「解釈・運用の考え方」を見直して、賃貸住宅の媒介時の重説項目に管理業者の登録有無が位置付けられます。

-

●「検討委員会とりまとめ」のポイント

-

登録制度の活用促進

- 貸主・借主に対する登録制度の周知・広報

- 賃貸住宅の媒介時の重説項目に業者登録有無を位置付け

- 国交省HPで開示する登録情報の充実

-

管理業者の登録促進

- 国への業務等状況報告内容の簡素化

- 管理業者への登録制度の周知・広報・登録申請手続きサポート

-

適正な管理業務の普及のためのルール見直し

- 貸主への重説を資格者が行うようルール化

- サブリース借上げ家賃等を含む貸主への重説の徹底

賃貸オーナー向け「管理業務委任状」を作成

(公財)日本賃貸住宅管理協会は、賃貸オーナーが高齢化や認知症などで賃貸管理業務に関する意思確認が困難となる場合に備え、「管理業務委任状」を作成し、5月にHPに掲載しました。

■認知症になったときでも、業務を円滑に遂行

作成にあたったのは、協会の相続支援研究会です。この委任状は、管理物件に関する賃貸借契約の締結・解除、修繕等の代理権を、オーナーが親族などの代理人に授与。仮に認知症になった場合でも、管理業者が代理人に意思確認して継続運営を可能にする委任状です。

協会では、委任状のポイントを①認知症になった際にも円滑に業務が遂行できる、②難しい手続きはなく、書面1枚で完結する、③委任事項を各社の状況に合わせて変更できる、④顧問弁護士による監修済みである、と説明しています。理解を助けるため、取扱説明書とQ&Aも付いています。

■詳しくはこちら→WORD「template」

→PDF「manual」・「Q&A」

首都圏での定期借家物件成約数は1.5%減、アパートでは2年連続増加

アットホームは5月19日、2015年度における「首都圏での定期借家物件〈居住用賃貸〉の成約状況」を公表しました。それによれば、定期借家物件成約数は前年度より1.5%減って6,529件となりました。物件種目別では、マンション、一戸建てが減少し、アパートは増えました。

■物件割合、種目はマンションが56.1%で最多、エリア別は東京23区が48.4%

調査結果は物件種目、エリア、賃料別に集計のうえ、前年度と比較して動向をチェック。ほか礼金、敷金についても調べました。同社は、全体として次のような傾向が見られたとしています。

- 定期借家物件成約数は前年度比再び減少。アパートは2年連続で増加。

- 登録数は3年連続で減少。一戸建ての登録減が顕著。

- 成約物件の種目別割合は、マンションが56.1%で最も多い。エリア別割合は、東京23区が48.4%でトップ、次いで神奈川県が29.3%。

- 平均賃料は、マンション、アパートが下落、一戸建ては上昇。マンションでは「20万円以上」の割合が低下し、平均賃料は13.3%下落。

- 「礼金0」の割合は、全種目で定期借家の方が普通借家より高い。また、アパートの敷金は、「0カ月」が「1カ月」をわずかの差で上回り、最多となった。

■詳しくはこちら→PDF「首都圏定期借家成約状況」

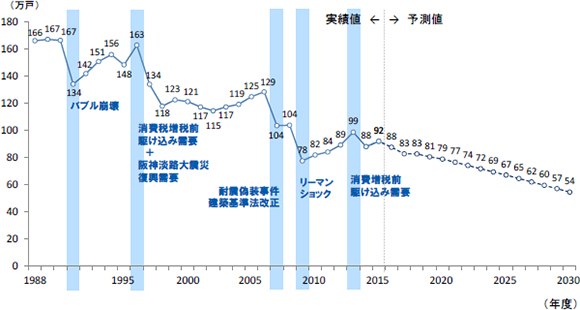

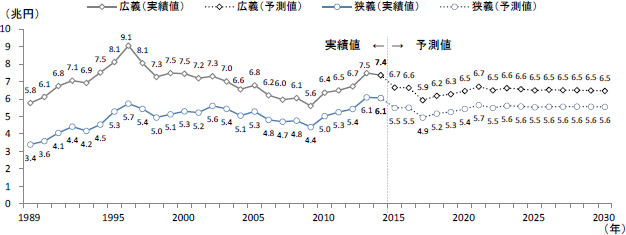

野村総研予測、2030年度の新設着工は54万戸に減少、リフォーム市場は横ばい

野村総合研究所(NRI)は6月2日、新設住宅着工戸数は2020年度には約79万戸、2025年度には約67万戸、2030年度には約54万戸へと減少し、リフォーム市場規模(広義)は2030年まで年間6兆円台で横ばいが続くとする予測結果を公表しました。狭義のリフォーム市場は、広義市場より1兆円前後少ない規模となる見込み。

■移動人口、名目GDP成長率、平均築年数の動きから予測

新設住宅着工数、リフォーム市場規模を予測するうえで大きな要因となる移動人口、名目GDP成長率、平均築年数の動きを分析したところ、①移動人口は2015年の1,010万人から2030年には800万人まで減る見込み、②名目GDP成長率は中長期的には低下し、2030年ごろにはマイナス成長になる見込み、③住宅ストックの平均築年数は2013年の「22年」から2030年には「29年」近くに延びる見通し、となりました。

この結果、新設住宅着工戸数は、人口・世帯数の減少、住宅の長寿命化などを背景に漸減。リフォーム市場も成り行きでは市場拡大は困難と予測。政策的支援と民間事業者の創意工夫が望まれるとしています。

なお、この予測では、将来予定されている消費税増税の影響(増税前の駆け込み需要、反動減)は加味していません。また、景気動向などに伴って、着工などが前倒しされたり、先送りされたりすることにより、実際の着工戸数やリフォーム市場規模は変動する可能性があるとしています。

また、リフォーム市場規模は、「住宅着工統計上で新設住宅に計上される増築・改築工事」と「設備等の修繕維持費」を“狭義市場”、“広義市場”は狭義市場に「エアコンや家具等のリフォームに関連する耐久消費財、インテリア商品等の購入費を含めた金額」を加えた市場を指しています(住宅リフォーム・紛争処理センターより)。

●新設住宅着工戸数の実績と予測結果

出所)実績値は国土交通省「建築着工統計」より。予測値はNRI。

出所)実績値は国土交通省「建築着工統計」より。予測値はNRI。

●リフォーム市場規模(広義・狭義)の実績と予測結果

出所)実績値は住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅リフォームの市場規模(2014年版)」

出所)実績値は住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅リフォームの市場規模(2014年版)」

より。予測値はNRI。

2016.6.01

賃貸経営ニュースダイジェスト

マイナス金利、2割が「借入れ金利下がった」「融資通りやすい」などと回答

「マイナス金利」という異例の金融緩和環境は、不動産投資にどう影響するのでしょうか。不動産情報サイトによる4月時点でのWEB調査によれば、「借入れ金利が引き下げられた」(14%)、「融資が通りやすくなった」(6%)など、2割ほどの回答者で影響が見られたとのことです。

■全体の8割、「今のところ影響なし」

この調査は不動産投資と収益物件の情報サイト・健美家(けんびや)が4月6日~同20日に、メルマガ会員2.6万人を対象に実施し、315人から回答を得ました。

これによれば、マイナス金利の影響については、「いまのところない」が246人で最も多く、全体の8割弱を占めました。その一方で、「借入れ金利が引き下げられた」が44人(14%)、「導入前より融資が通りやすくなった」が18人(6%)、「借入れ可能枠の増枠が実現できた」が4人(1%)あり、不動産投資市場にも少なからず影響を及ぼしていることがわかりました。

「借入金利が引き下げられた」と回答した44人の金融機関は、「都市銀行・信託銀行」が16人(36%)で最も多く、次いで「地方銀行・第二地方銀行」が15人(34%)、「その他の銀行」が8人(18%)、「政府系金融機関」が7人(16%)、「信用金庫・信用組合」が5人(11%)でした。

■6割が不動産市況の過熱を懸念

また、マイナス金利が市場に与える影響を聞いたところ、「不動産市況の過熱により価格が上昇する」が194人(62%)で最も多く、次いで「融資を得ての物件購入がしやすくなる」が138人(44%)、「今以上に借入金利が低下する」が79人(25%)となったとのことです。

■詳しくはこちら→PDF「健美家調査」

2016年版土地白書、地価(全用途)8年ぶり上昇、土地の資産評価は最低

国土交通省は5月16日、2016年版「土地白書」を公表しました。「2015年度土地に関する動向」では、2016年地価公示が「住宅地は下落したものの下落率は縮小し、商業地は横ばいから上昇に転じ、全用途では2008年以来8年ぶりに上昇に転じた」と指摘。地方圏も「住宅地・商業地ともに下落が続いているものの下落幅は縮小しており、札幌市などの4市平均で見ると、住宅地・商業地ともに三大都市圏を上回る上昇を示している」としています。

■2015年新築住宅着工戸数も90.9万戸へ上昇

さらに、住宅市場についても「2015年の新築住宅着工戸数は90.9万戸へと上昇に転じた」と紹介。

一方で、「土地問題に関する国民の意識調査」によれば、「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」との質問に、「そう思う」と回答した人の割合は、「1993~1994年度は6割以上であったもののその割合は年々低下し、1998年度以降は30%台で推移。2015年度は、調査開始以来最低の30.1%になった」と言及しています。

■2015年度の地価・土地取引等の動向

2016年版土地白書の「2015年度土地に関する動向」のうち、2015年度の地価・土地取引等の動向の主なポイントは次の通り。

●経済概況

2015年度の我が国経済は、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いている。

●不動産市場を取り巻く我が国経済の動向

- GDPの推移:2015年の実質GDPは、中国をはじめとする新興国経済の景気減速の影響等もあり、2015年4-6月期に前期比でマイナスとなった。その後、7-9月期にプラスに転じたものの、10-12月期はマイナスとなっている。

- 企業の動向:企業の資金調達環境は、金融緩和の拡大等を背景に改善が続いている。また、企業の設備過剰感は、製造業・非製造業ともに2009年以降から低下傾向が続いたものの、2015年は概ね横ばいとなっている。

- 家計の動向:労働環境は2009年7-9月期以降、全産業の雇用過剰感の低下傾向が続き、2015年は前年度以上に不足感の強まりを見せた。有効求人倍率も、2009年7-9月期以降上昇傾向が続いている。家計消費は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減等から、2015年1-3月期まで前年同期比減が続いていた実質民間最終消費支出が、2015年7-9月期に前年同期比に増加に転じたものの、10-12月期には再び減少している。

●地価の動向:2016年地価公示の結果を、全国の平均変動率で見ると、住宅地は下落したものの下落率は縮小し、商業地は横ばい(0.0%)から上昇(0.9%)に転じ、全用途では2008年以来、8年ぶりに上昇に転じた。

- 三大都市圏の平均変動率:住宅地はほぼ前年並みの小幅な上昇となっており、商業地は3年間連続して上昇基調にある。

- 地方圏の平均変動率:住宅地・商業地ともに下落が続いているものの下落幅は縮小しており、札幌市・仙台市・広島市・福岡市の4市平均で見ると、住宅地・商業地ともに三大都市圏を上回る上昇を示している。

-

用途別:

- 住宅地 全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅取得支援政策・制度による住宅需要の下支え効果もあって、住宅地の地価は総じて堅調に推移し、上昇ないし下落幅の縮小が見られる。

- 商業地 外国人観光客をはじめ国内外からの来街者の増加等を背景に、主要都市の中心部などでは店舗、ホテル等の需要が旺盛。オフィスも空室率は概ね低下傾向が続き、一部地域では賃料の改善が見られるなど、総じて商業地としての収益性の高まりが見られる。こうした中、金融緩和による法人投資家等の資金調達環境が良好なこと等もあって、不動産投資意欲は旺盛で、商業地の地価は総じて堅調に推移している。

●土地取引の動向

- 土地取引件数等の推移:土地取引を、売買による所有権の移転登記の件数で見ると、2015年の全国の土地取引件数は128.7万件、対前年比2.4%増となった。また、四半期ごとの推移を前年同期比で見ると、いずれの圏域でも通期でプラスとなっている。

- オフィス市場の動向:堅調なオフィス需要を背景に、東京都心5区では、空室率の低下傾向が続いており、2015年10-12月期には空室率が4.2%となった。平均募集賃料については、2014年1-3月期に上昇に転じて以降、上昇が続いている。

- 住宅市場の動向:2015年の新築住宅着工戸数は90万9,299戸であり、上昇に転じた。これは、前年と比較すると1.9%増、また消費税率引上げ前の駆け込み需要の影響が大きかった前々年と比較すると7.2%減であった。

- マンション市場の動向:2015年の新規発売戸数は、全国で7万8,089戸(前年比6.1%減)となっており、うち首都圏が4万449戸(前年比9.9%減)、近畿圏が1万8,930戸(前年比0.6%増)となった。四半期毎の推移を前年同期比で見ると、首都圏では2015年7-9月期、近畿圏では2015年1-6月期に上昇に転じている。

- 宿泊施設の建築:2015年の宿泊施設の建築着工面積は、前年比25.1%増の92.9万㎡となっている。サービス付き高齢者向け住宅の登録数は、登録制度の創設から3年余りが経った2015年12月時点で5,885棟、19.1万戸に達している。

●不動産投資市場の動向

- Jリート市場の動向:2015年度のJリートの銘柄数は、6投資法人が新たに東京証券取引所に上場し、2016年3月末で53銘柄となった。時価総額は、2016年3月末時点で約12兆円となった。

- 地方圏における不動産投資の状況:不動産証券化の進展の状況を、2015年におけるJリートの取得物件数でみると、2015年に全国で取得された434件の物件のうち、三大都市圏以外の地方圏による物件の取得は104件となり、取得物件数は5年連続で増加したものの、全国に占める割合も1/4程度となった。

●土地利用の動向

2014年の国土面積は約3,780万haであり、このうち森林が約2,506万haと最も多く、それに次ぐ農地は前年より減少して452万haで、これらで全国土面積の約8割を占めている。ほか、住宅地、工業用地等の宅地は約193万ha、道路は約138万ha、水面・河川・水路が約134万ha、原野等が約35万haとなっている。

●家計と企業の土地に関する状況と意識

国土交通省が毎年行っている「土地問題に関する国民の意識調査」では、「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」という質問に対し、「そう思う」と回答した人の割合は、1993~1994年度は6割以上であった。しかし、その割合は年々低下しており、1998年度以降は30%台で推移し、2015年度は調査開始以来最低となる30.1%となっている。

2016.5.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

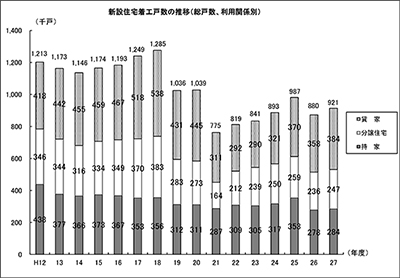

27年度新設住宅着工戸数

■新設住宅着工戸数、平成27年度は92.5万戸へ増加

国土交通省が4月28日公表した「建築着工統計」によれば、平成27年度の新設住宅着工戸数は低金利、消費税再増税前を反映して92万537戸となり、増加に転じました。88万戸に減少した前年度に比べ4.6%の増加。

■貸家も38.4万戸へ増加

うち持家は28万4,441戸で2.2%増、貸家は38万3,678戸で7.1%増、分譲は24万6,586戸で4.5%増と、ともに増加に転じました。貸家の堅調は、相続税増税を反映していると見られます。

分譲住宅のうち、マンションは11万8,432戸で7.5%増と3年ぶりの増加、戸建住宅は12万6,235戸で1.6%増と昨年度の減少から増加に転じました。ただ、給与住宅は5,832戸で25.9%の減少。

■28年1〜3月の貸家は5カ月連続増か

平成28年1~3月の動きを見ると、全国総計ベースは3カ月連続の増加、うち貸家は5カ月の連続増加となっています。

新設住宅着工戸数の推移(総戸数、利用関係別)

平成27年度 着工新設住宅戸数:利用関係別・都道府県別表(平成27年4月〜平成28年3月)

平成28年度「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の募集を開始

国土交通省は4月28日、高齢者や子育て世帯などの賃貸住宅への入居を支援する「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」への募集を開始しました。空き家のバリアフリー化や耐震改修などのリフォーム、用途変更などコンバージョン(転換)に要した費用の3分の1を補助する制度で、募集期限は平成29年2月24日。

問い合わせ先は、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室(http://www.anshin-kyoju.jp/)

■補助要件、補助対象工事・補助額などはこちら→PDF「あんしん居住推進事業の概要」

熊本地震、民間賃借住宅の空室提供や公営住宅への入居進む

「平成28年熊本地震」で、わが家に住めなくなった方々への支援活動として、民間賃借住宅の空室提供や公営住宅への入居受付が進んでいます。しかし、強い余震が長く続いていることもあり、今も(5月5日13時30分現在)熊本県で371避難所に1万6,357名、大分県で2避難所に11名が身を寄せており、対応が急がれています。■強い余震相次ぐ、住宅全半壊が約6,000棟

熊本地震での住宅被害は、全壊2,487棟、半壊3,483棟、一部破損2万2,855件に及んでいます(5月6日、消防庁集計)。

政府の非常災害対策本部の集計によれば、熊本県内での応急仮設住宅の建設は、西原村の50戸(木造)、甲佐町の50戸に加え、益城町も160戸の建設に着手(5月6日)。3町村では引き続き、戸数の追加や配置計画等が協議されています。さらに、近隣12市町村(熊本市、宇土市、宇城市、阿蘇市、美里町、大津町、菊陽町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、山都町、氷川町)も、建設地、配置計画等を協議中です。

■民間賃貸で1,680戸など官民で住戸を提供

こうした中、県から協力要請を受けた不動産業界団体が、民間賃貸住宅の空室提供に向けて無料電話相談窓口を開設(4月25日)。被災者の申込みを受け、順次空室を提供しています(5月2日集計、約1,680戸)。応急仮設住宅の要件に該当する被災者には、借上げ型仮設住宅、いわゆる“みなし仮設”として提供されています。

公営住宅等の空き住戸については、熊本県と熊本市などが計496戸を確保。荒尾市営住宅等で51戸の入居が決定。熊本県営住宅70戸程度、熊本市営住宅250戸程度も5月3日に抽選があり、5月6日から入居が開始されました。ほか、国家公務員宿舎等の264戸、雇用促進住宅69戸の受付も開始され、計829戸が確保されています。

■九州各県の支援4,500戸に

熊本県以外の九州各県では、公営住宅等を計3,490戸(うちUR住宅367戸)確保。327戸の入居が決定しています。また、国家公務員宿舎の107戸(福岡県内において無償提供されたもの)を確保し、26戸が入居済み(5月1日集計分)。さらに、雇用促進住宅66戸の入居受付が5月初旬に行われました。この結果、熊本県をはじめとして九州各県で4,492戸が確保されています。

■九州以外からの支援も6,000戸強

このほか九州以外の都道府県でも、被災者がすぐにでも入居可能な公営住宅等が計6,064戸確保されており、すでに65戸は入居が決定しています(4月28日集計分)。九州分と合わせると、1万戸強の住戸が確保されたことになります。

■ホテル・旅館での受け入れ

ホテル・旅館での受け入れも始まっており、受入可能施設数(5月5日15時00分現在)は、沖縄県を除く九州各県が実施。受け入れ済みが356組1,153名、受け入れ先決定済みが18組390名となっています。

民泊協会が会員募集を開始して活動本格化へ

外国人観光客の増加、2020年東京五輪などで、個人住宅などが宿泊を提供する「民泊」が広がりつつありますが、これを受けて「一般社団法人民泊協会」が、HP上で会員募集を開始(4月)するなどして、活動本格化に向けて動き出しています。昨年9月に設立され、4月末現在の会員数は141名ですが、2016年度中に1,000名に増やしたいとしています。

■「日本社会に合った安心・安全な民泊育成」目指す

民泊協会のHP(http://min-paku.or.jp/)によれば、「安心・安全な民泊の普及を推進し、地域経済、日本経済の発展に寄与する」ことを理念に、2015年9月16日に発足。主な目的として、①日本社会に合った安心・安全な民泊育成のための法整備に協力すること、②民泊サービス提供者への啓蒙・情報提供を行い、安心安全な民泊を実現すること、③国民、諸業界の理解を広く得て、日本社会に適合する民泊を共に育てること、を掲げています。

主たる事務所は東京都渋谷区桜丘町4-18におき、代表者は発起人で代表理事の高橋延明氏。すでに、2016年4月5日の規制改革会議・第31回地方活性化ワーキンググループ、4月12日の第8回民泊サービスのあり方に関する検討会に参加するなどして、安全・安心な民泊の普及に向けた意見発表などを開始しています。

会員は、①正会員(旅館業法の許可、特区民泊の特定認定を受けた者)、②準会員(旅館業法の許可、特区民泊の特定認定を目指す者)、③賛助会員(民泊協会の趣旨に賛同する関連事業者〈法人、団体、個人〉)の3種で構成。いずれも入会金なし年会費1万2,000円となっています。

-

入会特典として、次のような点をアピールしています。

- 一般社団法人の会員であることが謳えるため、行政、自治体、福祉団体、ボランティア組織等との連携を積極的に図れる。

- 民泊事業の指導と助言を授受できる(賛助会員を除く)。

- 会員間ネットワークを利用し、情報の共有や業務の紹介などが可能。

- 協会の民泊管理マニュアル、契約書、報告書等の雛形書類が使用できる(同)。

- 協会から適切な士業の先生、専門業者の紹介が受けられる(同)。

- 協会主催のセミナーや勉強会への優待が受けられる。

- 協会名を名刺に入れることや、ロゴの使用が可能(正会員限定特典)

2016.5.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

国交省、DIY賃貸の「契約書式例」「ガイドブック」公表

国土交通省は4月15日、個人住宅の賃貸流通の促進に向けて、DIY型賃貸借に関する「契約書式例」と「ガイドブック」を公表しました。

■個人住宅の賃貸流通の促進を後押し

「DIY型賃貸借」とは、借主(入居者)が改修できる賃貸借契約や賃貸住宅(改修工事の費用負担者が誰かを問わない)ですが、国交省は平成25~26年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」や、DIY型賃貸借の活用に向けての実施スキームや契約上の留意点等に関する「報告書」をまとめ、公表してきました。

こうした中で、DIY型賃貸借に関心を持つ事業者から、「事業を行ううえでは、契約書のひな形があるとよい」などといった意見もあったことから作成。個人住宅の賃貸流通の促進に向けて、貸主と借主の理解を深めていくことにしました。

■契約書式、ガイドブックのポイント

「DIY型賃貸借に関する契約書式例」は、借主負担により小規模な改修を行う場合を想定(賃貸借契約書とセットで使用)。改修内容や明渡し時の原状回復の有無などを、貸主と借主が予め明確に認識し、合意できるよう、借主が希望する改修内容等を貸主に申請し、貸主が承諾のうえ、合意書を取り交わす方式になっています。

ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」は、DIY型賃貸借の実例の紹介、貸主と借主それぞれの実施手順、取決め事項のポイント、契約書式例の解説などで構成されています。

■詳しくはこちら→PDF「DIYのすすめ」

→PDF「DIYガイドブック」

→WORD「DIY書式例」(ダウンロードされます)

賃貸住宅における省CO2促進モデル事業、公募5月末まで

(一社)低炭素社会創出促進協会は4月19日、環境省が行う「賃貸住宅における省CO2促進モデル事業」(2016年度の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)の公募を開始しました。公募実施期間は2016年4月19日~5月31日。

■省CO2性能に優れた賃貸住宅を支援

賃貸住宅市場に省CO2性能に優れた住宅の供給を促進していく狙いから、環境性能を満たす賃貸住宅を新築・改築する場合に、追加的に必要となる高効率な給湯、空調、照明設備等を導入する経費の一部を補助します。

【モデル事業概要】

●補助対象者:賃貸住宅を建築・管理する者(所有者)

●対象事業:

①一定の断熱性能を満たし、省エネ基準よりも20%以上省エネな賃貸住宅を新築する事業、または省エネ基準よりも10%以上省エネな賃貸住宅を改築する事業(再エネ算入可)

②一定の断熱性能を満たし、省エネ基準よりも10%以上省エネな賃貸住宅を新築する事業、または省エネ基準と同等以上の賃貸住宅を改築する事業(再エネ算入不可)

●補助割合:

①対象経費の1/2 を上限に補助(上限:60 万円/戸)

②対象経費の1/3 を上限に補助(上限:30 万円/戸)

●対象設備(設備毎に公募要領・別添で定められた性能基準を満たすこと)

①冷暖房設備 …ルームエアコン、温水式パネルラジェーター、温水式床暖房、 ヒートポンプ式セントラル空調システム

②給湯設備…ガス瞬間式給湯器(潜熱回収型)、石油瞬間式給湯器(潜熱回収型)、ガスエンジン給湯器、電気温水器(ヒートポンプ式)、 ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機

③照明設備…LED照明設備

④換気設備…ダクト式換気設備、壁付けファン(給気型パイプ用ファンまたは排気型パイプ用ファン)

⑤太陽光発電システム(再生可能エネルギーの固定買取制度において買取の対象となる太陽光発電設備のほか、売電を行う太陽光発電設備は、本補助金の対象外)

⑥太陽熱利用システム

⑦コージェネレーションシステム

⑧蓄電池(太陽光発電システム等と一体的に構成され用いられる機器であること)

⑨開口部…窓・サッシ・玄関ドア

⑩その他の省エネ設備・機器(省エネ率算定において省エネに資する設備等(手元止水機能付きの水栓等)

■詳しくはこちら→PDF「賃貸モデル事業」

東日本レインズ、2016年1~3月の首都圏賃貸居住物件の取引動向を公表

東日本不動産流通機構(東日本レインズ)は4月18日、2016年1~3月の首都圏賃貸居住物件の取引動向を公表しました。それによれば、物件数はマンションが4万3,208件、アパートが2万3,119件あり、平均賃料などは次の通りとなっています。

【マンションの物件数】

【アパートの物件数】

■詳しくはこちら→PDF「東日本レインズ(2016.01~03)」

北海道の新しいキャッチフレーズ、「その先の、道へ。北海道」

(道庁発表資料より)

ご存知でしょうか。3月26日の北海道新幹線の開業(新青森駅-新函館北斗駅)などを受け、北海道の新しいキャッチフレーズが4月8日に発表されました。「その先の、道へ。北海道」(英語版:Hokkaido. Expanding Horizons.)です。単独で使用する場合は、道庁などに届け出る必要はありませんので、入居者募集や内覧などの際に積極的に利用して、北海道とともに自社物件のイメージアップを図ったらいかがでしょうか。

■北海道の新しいキャッチフレーズが決定!

北海道のこれまでのキャッチフレーズは「試される大地」。北海道拓殖銀行(当時)の経営破綻などによる暗いイメージを吹き飛ばすのが狙いでしたが、今回は新幹線開業などを受けて新しいキャッチフレーズを募集。全国から応募のあった9,205件の作品の中から選ばれました。

■単独使用なら手続き不要、イメージアップに活用を

道庁(広報広聴課)では、新しいキャッチフレーズは、「道民の方々、北海道を訪れる方々にとって、北海道には様々な可能性が広がっていること、そして、北海道が未来や世界に積極的に進んでいこうとする動きを感じさせる言葉です」、また「北海道らしい風景をイメージさせ、道外や海外の方々に、この魅力あふれる北海道に“ぜひ来てください”と呼びかけるフレーズでもあります。ぜひ、ご活用ください」と話しています。

なお、ロゴなどの使用に関しては道庁にお問い合わせください。≈

→http://www.pref.hokkaido.lg.にjp/ss/tkk/koho/imacan/index.htm

2016.4.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

賃貸物件を選ぶときの評価は? 築年数、リフォームに対する意識を探る

賃貸物件を選ぶ際、築年数はどう意識されているのでしょうか。また、リフォーム工事が実施されると評価はどう変わるのでしょうか。首都圏(1都3県)の20~50代の男女4,500人に答えてもらったモニター調査(Web)の結果が公表されました(3月31日)。調査は、大東建託と明海大学不動産学部が共同で実施しました。

■調査結果の概要

●建築経過年数に対する賃貸居住者の意識

→「築年数」では、まず“耐震性”を意識

建物が古いことに対する不安の一つに「耐震性」があげられ、「賃料が安くても、一定の建築経過年数を経過した物件には住みたくない」という質問に対し、20代と30代の女性の半数以上が「そう思う」「ややそう思う」と回答している。50代は男女共に40%以下と年代別では最も低い割合だった。

●リフォーム工事に対する質的評価(*)

→まず収納拡張、次いで遮音

- 賃貸居住者の魅力的評価の高いリフォーム工事としては、「収納スペースの拡張工事」が男女共に最も高い割合となっており、特に20代の女性からの支持が高い。このことから、リフォーム工事によって住戸に対する満足感の向上が期待されていることが窺われる。また、同回答の割合は、年齢とともに低下する傾向にあり、50代の女性においては28.6%と低い割合となっている。男性においては当該工事に対する魅力的評価の割合は高かったものの、認識においては総じて低い結果となっている。

- 収納スペースの拡張工事に次いで、魅力的評価が高かったのは「床・天井(二重化)の遮音工事」「壁材の増し張り(二重化)の遮音工事」「二重サッシ化」と遮音性を高める工事が続いている。いずれも女性の3人に1人が支持していることから、特に女性の遮音性の向上に対するニーズの高さが窺える。一方、男性においては、20代における当該工事に対する魅力的評価の回答割合は17.0%と最も低い。

- 無関心評価については、男女ともに「屋根塗装によるデザインの向上」が最も高く、特に20代男性は48.0%と半数近くを占めている。しかし女性においては、「屋根塗装によるデザインの向上」への無関心評価の認識は総じて低く、特に20代女性は28.0%と最も低い。女性の当該工事に対する無関心評価の割合は、年齢とともに増加していく傾向にある。

- 「床の段差解消」の無関心評価の割合については、20代男性の回答割合は50.0%と高いが、男性は年齢とともに低下していく傾向にある。女性においては30代の回答割合が28.7%と最も低くなっており、これは子育て世代による子供への配慮によるものと推測される。

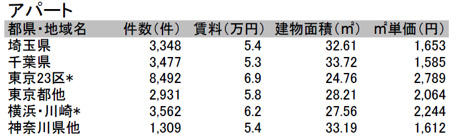

●賃料プレミアム・ディスカウントの算定

→男性は高く、女性は低く、差目立つ

①賃料プレミアムの算定

- 魅力的評価あるいは一元的評価に該当するリフォーム工事が実施された場合における、リフォーム後の同一住戸に対し、増額になってもよいと考える金額(以下、賃料プレミアム)は、総じて男性が女性に比べて高い。回答者が50%に該当する賃料プレミアムは、男性が1カ月あたり1,000円であるのに対し、女性は0円である。

- 性別、年齢別に見ると20代・30代男性の賃料プレミアムが最も高く1,500円、次いで40代・50代男性の1,000円となっている。女性は、20代の賃料プレミアムが500円だが、30代以降ではいずれも0円である。

魅力的評価・一元的評価を得たリフォーム工事に対する最大支払い意思額(性別・年代別)

- 賃料プレミアムは住戸に対する満足感や賃料に対する割高感が影響しており、賃料ディスカウントは住戸に対する満足感や賃料に対する割安感が影響しているものと推測される。

*リフォーム工事の質的評価

建物の機能的充足状況と居住者の満足感から、リフォーム工事に対する居住者の評価を以下の6つに区分したもの。

- 魅力的評価:リフォーム工事が実施されると満足であるが、実施されなくても不満を引き起こすことはない。

- 一元的評価:リフォーム工事が実施されると満足であるが、実施されなければ不満を引き起こす。

- 当たり前評価:リフォーム工事が実施されるのは当たり前と受け取られ、実施されなければ不満を引き起こす。

- 無関心評価:リフォーム工事の実施の有無にかかわらず、満足も不満も引き起こさない。

- 既充足的評価:既に充足しており、そもそも必要とされていない。

- 逆評価:リフォーム工事が実施されると不満を引き起こし、実施されないことに満足する。

■詳しくはこちら→PDF「賃貸住宅を選ぶとき」

東京私大教連調査、仕送り額に占める家賃割合が7割を突破

私立大学の新入生の家賃は、2年続きで減少したのに、仕送り額に占める家賃の割合は、2015年度についに7割を突破しました。世帯の税込み年収が伸びず、仕送り額が減少し続けているためですが、この結果、私大新入生の生活費も1日あたり850円と過去最低になったということです。

■家賃平均は6.1万円で、前年度より400円下降

私大新入生のこうした厳しい家計状況を公表したのは、関東1都9県の私大などでつくる東京私大教連です。調査は1都4県の16大学を対象に、5~7月に行われました。

東京私大教連では、こうした家計実態を受けて、「各家庭の教育費負担はもはや限界に達し、経済的負担の軽減が急務となっている」と訴えています。

■調査結果の概要

-

●受験から入学までの費用

- 「受験から入学までの費用」は、自宅外通学者が214万2,644円で前年度比5,500円(0.3%)増額、自宅通学者が153万5,844円で前年度比4,800円(-0.3%)減額となった(表1)。

- 「受験から入学までの費用」の内訳では、自宅外通学者で、「家賃」が400円減額、「敷金・礼金」が2,300円減額したが、「生活用品費」が8,000円の増額となっている。自宅通学者では「受験費用」が4,800円減少している。

- 「受験から入学までの費用」に占める初年度納付金の割合は、自宅外通学者で61.2%、自宅通学者で85.4%と高い。

-

●入学の年にかかる費用など

- 自宅外通学者の「入学の年にかかる費用」は295万3,144円で、前年度と比べ8,300円(-0.3%)減額となった。父母・学生の裁量でいちばん出費を抑えることができる「仕送り額(4~12月)」は、81万500円で前年度より1万3,800円減額となった。

- 自宅外通学者世帯の「税込収入に占める『入学の年にかかる費用』」の割合は32.8%で、年収900万9,000円の3分の1を占め、負担の重さを示している。

- 世帯の「税込年収」は、全体平均が899万5,000円(0.4%減)となった。なお、世帯の有所得者数(*)の平均は1.7人であり、共働きなど有所得者数が2人以上の世帯は全体の64.0%を占める。

-

世帯の「税込年収」を住居別でみると、自宅外通学者の世帯で900万9,000円(前年度より12万8,000円増)、自宅通学者の世帯で898万円(前年度より8万5,000円減)となっている。

*有所得者数:世帯で所得のある者の合計人数。その人数で上記の年収を得ている。

-

●仕送り額・家賃

- 「仕送り額」の平均は、入学直後の新生活や教材の準備で費用がかさむ「5月」が10万1,800円で600円減少、出費が落ちつく「6月以降(月平均)」が8万6,700円で1,800円減少した。「6月以降(月平均)」の仕送り額は、過去最低額であった前年の8万8,500円をさらに大きく下回り、過去最低を更新した。「6月以降(月平均)」の仕送り額が過去最高だった1994年の12万4,900円と比較すると、ピーク時より3万8,200円、30.6%も減少している。

- 「家賃」の平均は、6万1,200円となり前年度比400円減少した。「6月以降(月平均)」の仕送り額8万6,700円に占める「家賃」の割合は70.6%で過去最高となり、仕送り額に占める割合は初めて7割を超えた。

- 「6月以降(月平均)」の仕送り額から「家賃」を除いた生活費は2万5,500円であり、1日あたりの生活費を算出すると850円(2万5,500円÷30日)で、初めて900円を下回った前年度の897円からさらに減少し、過去最低を更新した。ピークである1990年度の2,460円(7万3,800円÷30日)に比べると4割以下に減少している。

-

●借入れ

- 入学費用を「借入れ」した家庭は17.9%である。「借入れあり」を住居別でみると、「自宅外通学者」が「自宅通学者」に比べ高い傾向にある。

- 「借入額」の全体平均は前年と比べ2万3,000円増額し、183万円で過去最高額となった。「自宅外通学者」の「借入額」は215万6,000円で、これも過去最高額であり、「自宅通学者」と比べ60万円多い。

- 受験から入学までの費用の「負担感」は、9割を超える家庭で『重い』(「たいへん重い」と「重い」の合計)と感じており、負担の大きさを示している。入学費用を「借入れ」した家庭の99.5%が『重い』と感じており、住居別では「自宅外通学者」で92.7%の家庭が『重い』と感じている。

-

●奨学金

- 日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金を「希望する」は全体で60.3%、希望者のうち奨学金を「申請した」は63.2%である。住居別では、自宅外通学者が「希望する」「申請した」ともに、自宅通学者より高い。また、年収が低いほど「申請した」が高くなる傾向にある。

- 私立大学の授業料に対する国からの「直接助成制度」を「必要あり」との回答は全体で89.2%であり、新入生家庭の約9割がこの制度を待ち望んでいる。

■詳細はこちら→PDF「東京私大教連調査」

道庁、「北海道空き家情報バンク」を開設

北海道庁(建築指導課)は、ホームページ上の「北海道空き家等対策のコーナー」で、「北海道空き家情報バンク」の運用をはじめました(4月11日)。

■「探す」「売る/買う」情報など紹介

道内の空き家は年々増加傾向にあり、平成25年の国の住宅・土地統計調査では38万8,200戸となり、住宅総数の14.1%を占めています。

道内ではすでに、空き家等対策のための条例を制定して、対策に取り組んでいる市町村が出てきていますが、北海道庁としてはこうした市町村の空き家等対策の支援を目的に、空き家情報を積極的に提供していくことにしました。

サイト上では、「空き家を探す」「空き家を売る/買う」はもちろん、「関連情報(制度概要など)」「移住情報」「しごと情報」「道内情報」も紹介しています。

「北海道空き家情報バンク」のトップ画面

■詳しくはこちら→道庁サイト「https://www.hokkaido-akiya.com/」

2016.4.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

国交省、「不動産ストックの再生・活用、資金調達等取り組み事例集」を公表

国土交通省(建設産業局不動産市場整備課)は3月15日、「不動産ストックの再生・活用やその資金調達に取り組むための事例集」を公表しました。不動産ストックビジネスの発展と拡大に向けて、今後の方向性と、先進的な取り組み事例(11例)を紹介。物件賃貸をはじめとした不動産ビジネスが「箱の産業」から「場の産業」へと視点を高めて、地域サービスを拡大していく重要性をアピールしています。

■不動産ビジネスは「箱」から「場」の産業に

冊子(本文29ページ)は冒頭で、本格的な人口減少・超高齢社会が到来する中、「不動産に関わる産業は“箱の産業”として不動産の管理・仲介だけでなく、“場の産業”として街づくりとの連携を深め、地域の新たな需要に対応した不動産ストックの再生・活用に貢献していくことが求められている」とアピール。

こうした新たなサービス・付加価値を提供する「不動産ストックビジネス」を広げていくには、それらを担う地域の不動産業者、リノベーション事業者、賃貸住宅関連業者等の関係事業者の連携が重要であると提唱しています。

そのうえで、「不動産ストックビジネスのポイント」として、①地域の新たな需要の掘り起こし、②人材ネットワークの構築、③資金調達手法の工夫、「不動産ストックビジネスの発展・拡大に向けた今後の方向性」として、①不動産ストックビジネスの担い手育成・関連事業者等の連携強化、②小規模な不動産ストックの再生・活用事業の促進を掲げています。

■掲載事例のポイント

○丸順不動産:長屋・古家のプロデュース事業(大阪府)

魅力的なテナントを丸順不動産自ら厳選/SNSを駆使して情報発信し、感度の高いテナントを誘致

○三好不動産:地元密着型の多角的コンサルティング(福岡県)

高齢者等への空き家サポートサービス/外国人留学生への賃貸斡旋の仕組みづくり/介護賃貸住宅NPOセンターを通じた活動

○メゾン青樹:ネットワークで作る住まいの場(東京都)

実際の入居者が改修にコミット/物件のファンを増やすための種まき/有志と「家守舎」を展開/自治体とのさまざまな協働

○吉原住宅・スペースRデザイン:総合不動産コンサル(福岡県)

リノベーション住戸で展示会/オーナーへのノウハウ伝授/NPO法人福岡ビルストック研究会によるDIYリノベのネットワーク構築

○ブルースタジオ:「バリューコンサルティング」(東京都)

民間・自治体と連携したリノベーション/エリアニーズからコンセプトニーズへ/各種調査などをもとにした総合的な不動産コンサルでバラエティ溢れる提案

○リビタ:新たな日常の場作りとしてのリノベ(東京都)

ウェブサイト等を使用した積極的な情報発信/入居者を巻き込んだ管理・運営・物件内外にわたる交流の促進

○京町家等継承ネットとその会員:京町家保全・活用の取り組み(京都府)

京都市景観・まちづくりセンターによる京町家カルテ発行/京町家まちづくりファンドによる助成等/地元金融機関による京町家カルテを用いた低金利融資の提供

○世田谷トラストまちづくり:活用支援PFデザイン(東京都)

地域共生のいえづくり支援事業/空き家活用など地域貢献活用相談窓口としての取り組み

○アーツ千代田3331:旧校舎を新しいアートの拠点に(東京都)

新しいアートの拠点のための設計/AIR3331プログラムによりアーティストと地域社会をつなぐ/リノベーションスクールへの場の提供・新たな場作りの拠点に

○米子信用金庫:イニシアチブによるサ高住整備・エクイティ含め全体スキームをアレンジ(鳥取県)

レンダー(融資金融機関)として地域振興を意識/第弐号案件のブラッシュアップを先導

○ミュージックセキュリティーズ:あまみ温泉南天苑ファンド(大阪府)

改修費にクラウドファンディングを利用/宣伝効果と「応援したい」投資家へ訴求し、潜在顧客の開拓に利用

■詳しくはこちら→PDF「不動産ストック再生・活用事例集」

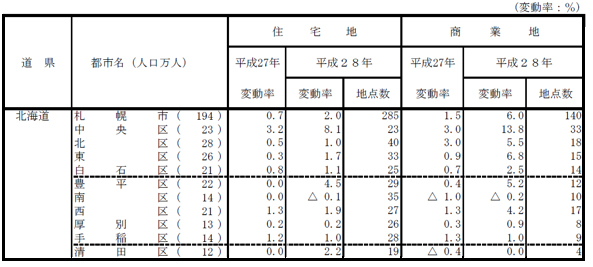

札幌の公示地価、住宅地2.0%、商業地6.0%上昇

国土交通省から3月22日、平成28年1月1日時点の「地価公示」がありました。それによれば、札幌市は、住宅地が2.0%(前年0.7%上昇)、商業地が6.0%上昇(1.5%上昇)しました。住宅地では、市内中心部や地下鉄駅徒歩圏など、利便性が良好な地域で需要が堅調でした。また、各地で観光客の増加にともなう店舗・ホテル需要が高まる中、コンドミニアム投資が活発な北海道・倶知安町は、住宅地で全国1位の上昇率(19.7%上昇)をマークしました。

【国交省の発表概要は次の通りです】

◆ 全国

◆概況

全国平均では、全用途平均で昨年までの下落から上昇に転じた。用途別では、住宅地はわずかに下落したものの、下落幅の縮小傾向が継続。商業地は昨年の横ばいから上昇に、工業地は昨年の下落から横ばいに転じた。

○三大都市圏

住宅地はほぼ前年なみの小幅な上昇を示し、商業地は総じて上昇基調を強めている。また、工業地は東京圏で上昇基調を強め、大阪圏と名古屋圏では昨年の下落から上昇に転じた。

○地方圏

地方中枢都市では全ての用途で三大都市圏を上回る上昇を示している。地方圏のその他の地域においても全ての用途で下落幅が縮小している。

◆住宅地

全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支え効果もあって、住宅地の地価は総じて底堅く推移しており、上昇ないし下落幅の縮小が見られる。

○地方圏

平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。なお、半年毎の地価動向は、前半、後半ともに0.3%の上昇となった。地方中枢都市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、平均変動率は3年連続上昇となり、上昇幅も昨年より拡大している。なお、半年毎の地価動向は、前半が1.4 %の上昇、後半が1.7%の上昇となった。

◆商業地

外国人観光客をはじめ国内外からの来訪者の増加等を背景に、主要都市の中心部などでは店舗、ホテル等の需要が旺盛。オフィスについても空室率は概ね低下傾向が続き、一部地域では賃料の改善が見られるなど、総じて商業地としての収益性の高まりが見られる。こうした中、金融緩和による法人投資家等の資金調達環境が良好なこともあって、不動産投資意欲は旺盛であり、商業地の地価は総じて堅調に推移している。

○地方圏

平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。こうした中、地方中枢都市における平均変動率は3年連続で上昇。上昇幅も昨年より拡大し、三大都市圏平均を大きく上回っている。なお、地方中枢都市における半年毎の地価動向は、前半が2.6%の上昇、後半が4.3 %の上昇となった。

◆ 北海道札幌市

・住宅地は2.0%上昇(0.7%上昇)、商業地は6.0%上昇(1.5%上昇)となった。

・住宅地では、市内中心部や地下鉄駅徒歩圏等の利便性が良好な地域で需要が堅調であり、上昇幅が昨年より拡大した。特に中央区の円山・宮の森地区は、優良住宅地として評価が高く、マンション素地需要に加え富裕層による戸建住宅地需要も旺盛で上昇が続いている。

・商業地では、札幌駅周辺地区におけるオフィス、店舗ともに需要が堅調であり、また、大通周辺地区では商業施設等の整備が進捗し、さらに地下鉄駅周辺におけるマンション素地としての需要も見られ、上昇幅が昨年より拡大した。

◆変動率と地点数(全国・北海道)

◆地方圏の平均変動率

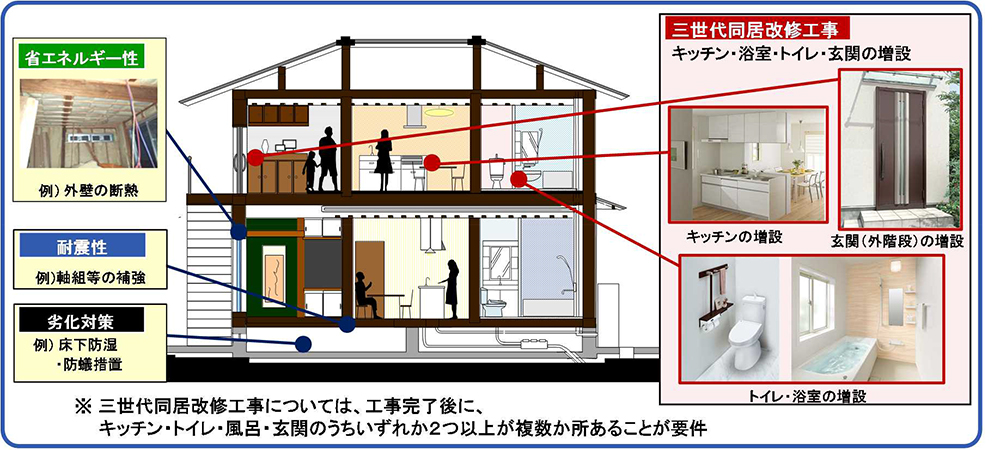

3世代同居補助、2016年度から既築住宅の改修も対象に

国土交通省は、“希望出生率1.8”に向けた少子化対策の一つとして、2016年度予算で、祖父母から孫までの「3世代同居」住宅に対する補助制度を拡充します。台所、浴室、トイレまたは玄関のうち、2種類以上の設備を2カ所以上に設置した新築木造住宅のほか、改修住宅にも最大150万円を補助します。

■台所、浴室、トイレまたは玄関が対象

3世代同居住宅への補助制度は、2015年度補正予算で新築住宅に追加(長寿命型・高度省エネ型<低炭素住宅>・同<ゼロ・エネルギー住宅>)。2016年度予算では、対象が既築住宅の改修も拡大されました。

改修の場合、一定の要件を満たすインスペクション(診断)を受け、リフォーム履歴と維持保全計画を作成のうえ、長期優良化のリフォーム工事を実施すると補助金が受けられます。

これまでは、劣化対策、耐震性能、維持管理・更新対策、省エネ性能、バリアフリー性能(共同住宅のみ)が対象でしたが、新たに「3世代同居対応」を追加。

これまで100万円(長期優良住宅並みは200万円)だった1戸あたりの限度額が3世代同居改修工事を含む場合は150万円(250万円)に拡充されます。うち、3世代同居改修工事分は1戸あたり50万円が上限。

◆補助対象工事のイメージ(国交省)

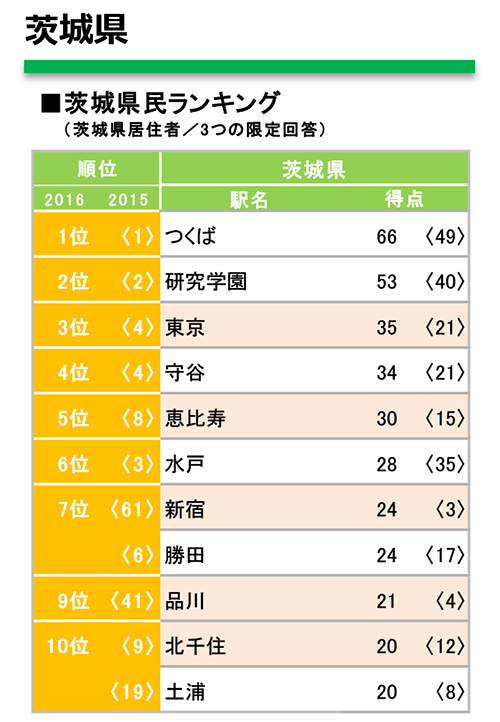

総合1位、3年連続2位だった[恵比寿]が浮上、2位吉祥寺、3位横浜

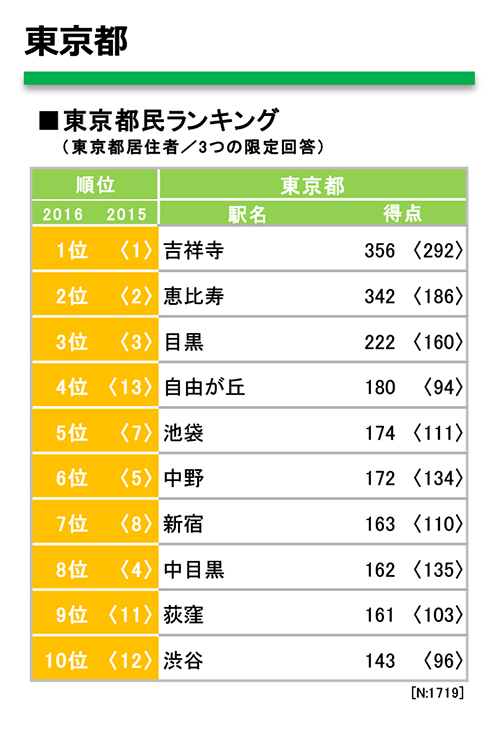

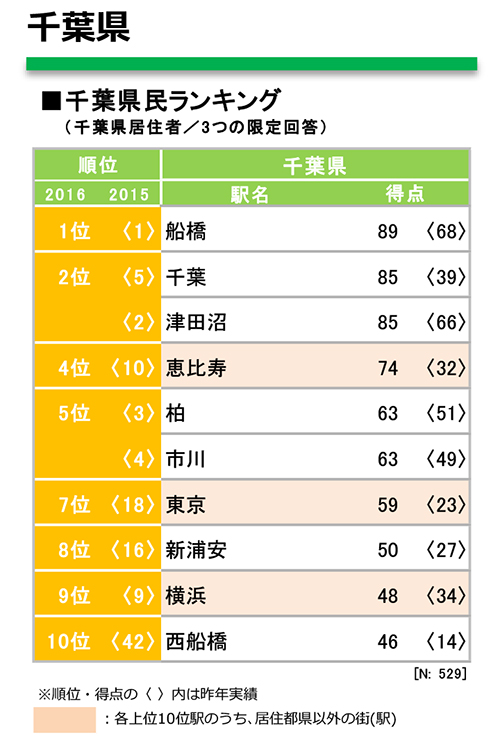

リクルート住まいカンパニーは3月9日、2016年版「みんなが選んだ住みたい街ランキング/関東版」を公表しました。

■2016年版「みんなが選んだ住みたい街ランキング/関東版」

それによれば、総合1位は前年まで3年連続2位だった「恵比寿」が、4路線乗り入れ・洗練された町並み・利便性・ステータスの高さを反映して初のトップになりました。2位吉祥寺、3位横浜などと続きますが、ここでは居住都県別の住みたい街(駅)と、これから人気が出そうな郊外の街(駅)に着目してみました。

■居住都県別「住みたい街(駅)」 トップは神奈川が武蔵小杉、埼玉が池袋

●東京都民 昨年同様「吉祥寺」が1位。総合ランキング15位の「中野」、17位の「荻窪」は、東京都民からの支持が高く、ともにトップ10にランクイン。

●神奈川県民 昨年、調査開始以来トップをキープしていた「横浜」を抜いた「武蔵小杉」が、2年連続で1位。注目の飲食店が続々とオープンした「自由が丘」や再開発が終了した「二子玉川」は、メディア露出も増え、ともにランクアップ。

●埼玉県民 「赤羽」が急上昇。交通と買い物利便性に加え、昭和の面影を残す横丁の人気が高まっている。県民にとってのターミナル駅「池袋」も復権。

●千葉県民・茨城県民 両県で「東京」がランクイン。両県からのアクセスのしやすさに加え、駅周辺の再開発が影響している。また、両県からはやや遠い「恵比寿」が人気なのも注目される。なお、茨城県は母数が少ないため参考値。

■これから人気が出そうな「郊外の街」(駅) 1位武蔵小杉、2位立川、3位和光市

●1位の「武蔵小杉」は、都市型住居と商業施設、医療をはじめとする生活のための機能がコンパクトに集約する新たな街。総合ランキングでは4位だが、総合2位の吉祥寺よりも今後の期待度は大きい。

●1位の「武蔵小杉」は、都市型住居と商業施設、医療をはじめとする生活のための機能がコンパクトに集約する新たな街。総合ランキングでは4位だが、総合2位の吉祥寺よりも今後の期待度は大きい。

●2位は「立川」。2015年に西東京エリア最大級のショッピングセンター・ららぽーと立川立飛がオープンし、注目度が急上昇。ルミネ、髙島屋、伊勢丹、ビックカメラなど商業施設が駅前にコンパクトにまとまっているうえ、徒歩圏内にIKEAや昭和記念公園もあり、生活利便性の高さが評価されている。

●3位は「和光市」。副都心線の開業に伴い、東京都心に近いベッドタウンとしての利便性がさらに上昇したことに加え、駅前再開発への期待値も高い。

●9位の「本八幡」は、都営新宿線の始発駅という通勤利便性に加え、駅前の再開発で魅力が向上。市川市の人口を底上げする原動力となっている。

【調査方法】

調査は関東圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県)在住の20~49歳の男女を対象に、2015年12月下旬にNET上で実施し、3,996件を回収。回収数はシングル、DINKS、ファミリーとも、男女各666件に割り付け、回答は択3とし、得点は1番目を3点、2番目を2点、3番目を1点として算出。

■詳しくはこちら→PDF「2016年版住みたい街ランキング/関東版」

国交省、所有者不明土地の把握、利活用に向け指針を策定

国土交通省は3月15日、所有者の所在の把握が難しい土地について、所有者の探索や土地の利活用がスムーズに行えるよう「ガイドライン」を策定したと公表するとともに、地方公共団体等への支援を開始しました。

■法務省、農水省と連携した地方公共団体等への支援も開始

所有者所在の把握が難しい土地への対応は、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理、災害復旧などといったさまざまな分野で、多くの都道府県、市町村等が直面する喫緊の課題となっています。

国土交通省はこのため、法務省、農林水産省などと連携して、土地の所有者探索と利活用、所有者不明土地の発生予防に向けた対応方策を探る検討会を設置(平成27年4月)。2月10日に報告書をまとめました。

ガイドラインはこれを受けて策定。同時に、弁護士・司法書士等の専門家による市区町村等からの相談に応じる窓口の設置などの支援を開始しました。

■検討会最終とりまとめ、環境整備・支援体制・相続登記促進を提言

検討会の最終とりまとめは、所有者所在の把握が難しい背景として、①土地の資産価値に対する強い意識→土地の保有・管理に対する関心の低下、負担感、②伝統的な地縁・血縁社会の中での土地所有→先祖伝来の土地への関心の低下、また相続登記等が行われないままの土地が存在する実態を指摘。

そのうえで、「円滑な探索のための環境整備」に向けた①保存期間を経過した住民票の除票、戸籍の附票の除票の活用(市区町村の判断によること、個人情報の長期間の保存となることに十分留意)、②戸籍の職務上請求の活用による事務負担の軽減、「関連制度活用のためのサポート体制の構築」に向けた①弁護士会、司法書士会によるサポート体制の構築(法律相談、財産管理人選任の申し立て、財産管理人候補者の推薦)、②司法書士会での財産管理人の候補者リストの作成を提言。

さらに、「相続登記等の促進」に向けた①法務局と司法書士会の連携による市区町村に対する、死亡届受理時等における相続登記促進のための取り組みについての働きかけ、②地籍調査説明会等の土地への関心が高まる各種機会を活用した働きかけを提言しています。

■詳しくはこちら→PDF「所有土地不明ガイドライン」

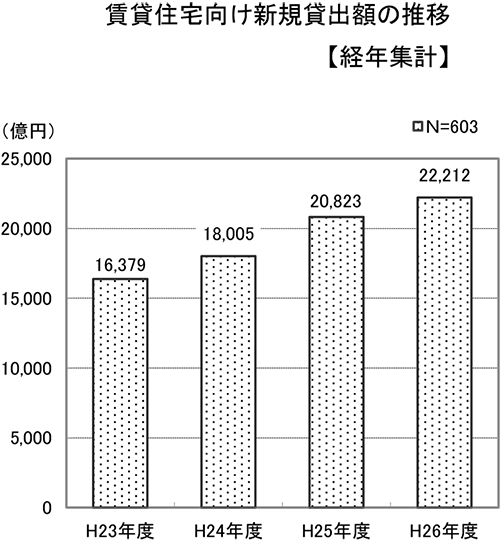

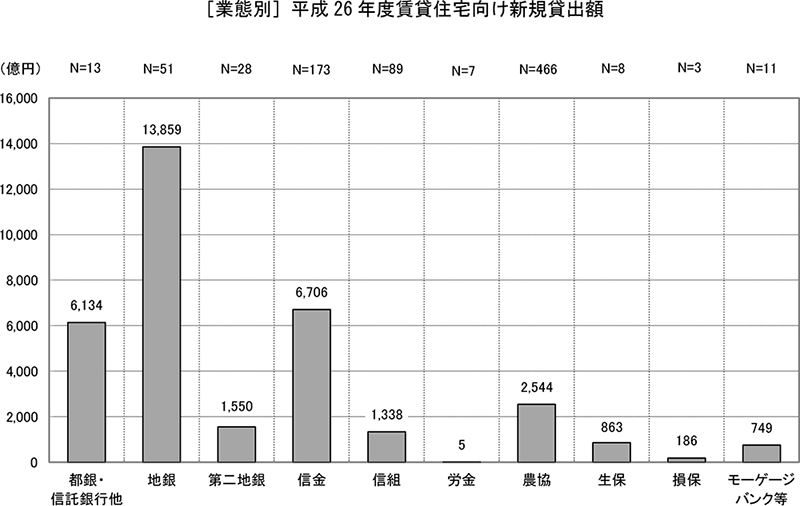

賃貸向け民間ローン、新規貸出増続き平成26年度は3.4兆円

国土交通省(住宅局)は3月11日、平成27年度「民間住宅ローンの実態に関する調査」結果報告書を公表しました。これによれば、新規貸出額は増加傾向が続いており、平成26年度の賃貸住宅向け新規貸出額(各年集計)は3兆3,933億円となりました。

■新規貸出額

新規貸出額(各年集計)は3兆3,933億円(849機関)で、前年度より3,682億円増えました。平成23~26年度までの全年度とも回答があった機関(603機関)の新規貸出額(経年集計)では2兆2,212億円となり、前年度より6.7%増えました。

新規貸出額を業態別にすると、地銀が1兆3,859億円(構成比40.8%)、信金が6,706億円(19.8%)、都銀・信託銀行などが6,134億円(18.1%)が多く、約8割(78.7%)を占めています。

■貸出残高

賃貸住宅向けの貸出残高も増加し続けており、平成26度末の貸出残高(各年集計)は27兆399億円(852機関)となり、前年度末より9,035億円増えました。経年集計では19兆6,739億円となり、前年度より3.4%増えました。業態別では地銀9兆148億円(33.3%)、都銀・信託銀行など7兆15億円(25.9%)、信金4兆3,786億円(16.2%)、そして農協3兆3,805億円(12.5%)などとなっています。

■住宅ローンの商品ラインアップ

住宅ローン商品(19商品)のうち、「現在、商品として取り扱っている」割合が高いのは、「金利タイプ(固定金利期間選択型)」(95.4%)、「金利タイプ(変動金利型)」(93.9%)。また、「商品化を検討中」の割合が高いのは、「リバースモーゲージ」(4.9%)、「金利優遇(住宅の質誘導型)」(4.1%)。一方、「取り扱っていたが、廃止した」割合が高いのは、「金利タイプ(全期間固定金利型)」(13.2%)となっています。

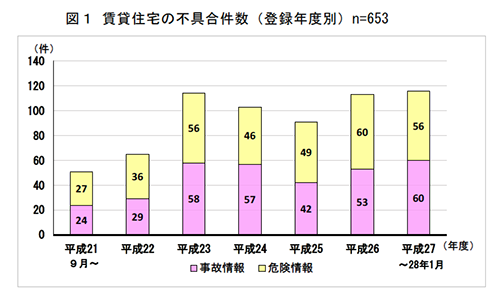

消費者庁、賃貸住宅・設備の不具合で注意喚起

消費者庁は3月23日、「賃貸住宅及び付帯設備に不具合はありませんか?」として、貸主に借主が賃貸住宅を安全に使用するために必要な修繕を行うよう求めるとともに、賃貸住宅の関係業界団体にも会員への周知を要請しました。また、賃貸住宅を利用する消費者にも注意喚起を行いました。

■貸主には早急な点検・必要な修繕、借主には入居前確認求める

消費者庁によれば、この6年半(平成21年9月1日~28年1月末)の間に、賃貸住宅の建物や備え付けられている設備や機器などの付帯設備に関する「生命身体に危害を及ぼす不具合情報」が653件寄せられています(建物関係227件、付帯設備関係426件)。

このうち約2割(147件)は、「修繕を求めたが貸主が対応してくれない」といったケースで、長期使用されているものも多く、定期的な点検や不具合の修繕等を行わずに継続使用した場合、重大な事故を起こすおそれがあります。

消費者庁としてはこのため、貸主などに対し、借主から安全性に関する不具合の申し出があったときは早急に点検し必要な修繕を行うことなど、次のような対応を求めています。

①借主からの安全性に関する不具合の申し出があったときは、早急に点検し、必要な修繕を行うこと。

②法令等に基づく建物及や対象設備の点検の対応はもとより、必要に応じた点検も実施すること。

③賃貸住宅の付帯設備の内容、使用期間、状態等について、借主など賃貸住宅を利用する消費者に情報提供すること。

一方、賃貸住宅を利用する消費者(借主)には、不明な点や気になる点は入居前に十分な説明を受うけることなど、次のような点に留意するよう呼びかけています。

①入居前に不明な点や気になる点は、十分な説明を受ける。

②不具合があれば速やかに貸主や管理者に連絡して、対策を相談する。

③不具合の対応に関して困ったときは、賃貸住宅に関する相談窓口に相談する。

■賃貸住宅・付帯設備の不具合発生状況

●賃貸住宅

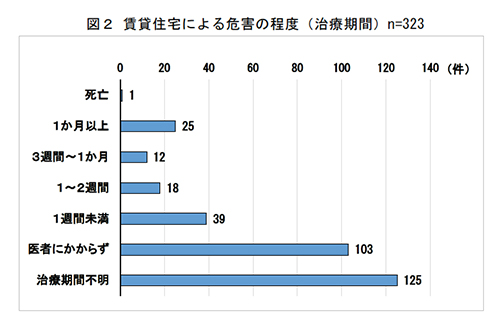

消費者庁に寄せられた653件のうち、人にけがなどが発生した事故情報は323件、けが人は発生していないものの発生するおそれがあった危険情報は330件あります(図1、安全に問題がある状態で継続使用されているものも含む)。

事故情報のうち、死亡事故は1件(換気扇が故障した状態でガス瞬間湯沸器を使用し、一酸化炭素中毒が発生)、また、浴槽の底が抜けて足にけがをした、給湯器が故障しシャワーで火傷を負ったなど、治療に1カ月以上要した事故も25件発生しています(図2)。

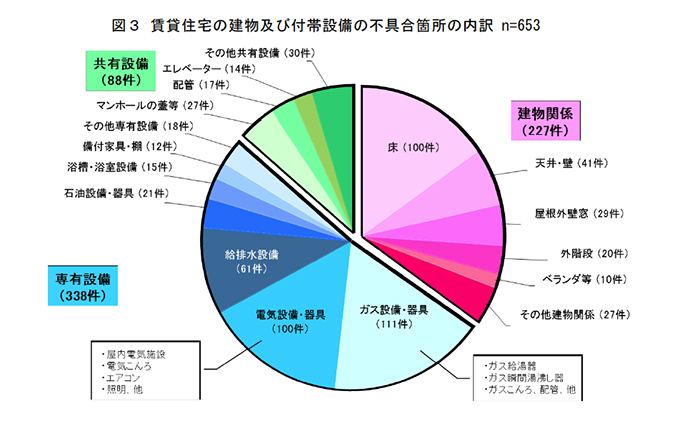

不具合は、建物が227件(35%)、付帯設備が426件(65%)となっており、建物では、室内の床、天井・壁、屋根・外壁・窓、外階段の順に多く、付帯設備のうち、専有設備ではガス設備・器具、電気設備・器具、給排水設備の順に、また、共有設備ではマンホールの蓋等、配管の順に不具合が見られます(図3)。

●建物の不具合

建物の不具合情報は227件あり、建物自体や壁や窓等の破損が多く見られます。築年数が明らかな46件の事故情報のうち41件(89%)の建物は、一般的に鉄部塗装や防水工事の検討が必要となる築10年以上の建物でした。また築30年以上の古い建物も18件(39%)あり、外壁や天井の落下、外階段や手すりの腐食などは、老朽化や適切な管理がなされていないことによる事故と思われます。

■詳しくはこちら→PDF「消費者庁注意喚起」

建築物の販売・賃貸事業者の「省エネ性能表示制度」が4月スタート

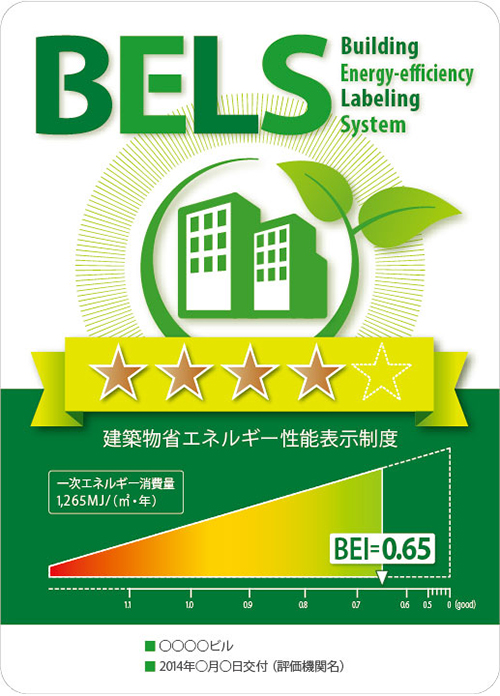

建築物を販売、賃貸する事業者に、その住宅・ビルなどの「省エネ性能」を表示するよう求める「省エネ性能表示制度」(建築物省エネ法)が2016年4月から始まりました(努力義務)。省エネ基準に適合していれば、新築なら第三者認証(BELSマーク)、既築改修時なら自己評価(省エネ基準適合認定マーク<eマーク>)のラベルを掲示します。

■「見える化」で省エネ住宅の普及を拡大

国交省は、建築物のエネルギー消費性能を「見える化」することで、省エネ性能に優れた建築物が市場で評価され、消費者に選択されていくよう、建築物省エネ法の第7条で「販売・賃貸事業者の表示の努力義務」を規定(2015年7月公布、2016年4月施行)。表示制度のスタートに先立ち2016年3月11日、具体的な表示方法を示した「ガイドライン」を策定・公表しました。

■新築は第三者機関の評価、既築はeマークを取得

新築物件は、第三者機関による評価を受けて、省エネ性能に応じて5段階で★を表示して、基準以上の省エネを達成していることをアピールします。既存物件は、省エネ改修によって省エネ基準に適合し、行政庁からeマークを取得していることを表示してアピールします。

これを受けて、住宅版のBELS(建築物省エネ性能表示制度、一般社団法人住宅性能評価・表示協会運営)も4月にスタートしています。

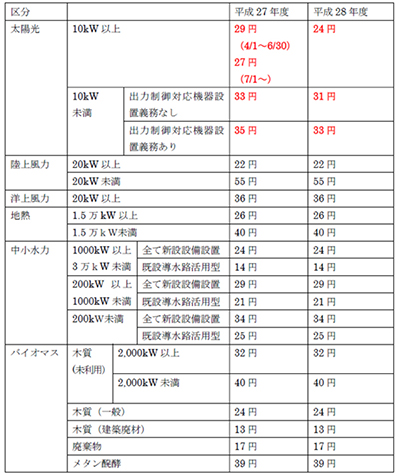

住宅用の太陽光発電買取価格、出力対応機器なし31円、あり33円に

資源エネルギー庁は3月18日、平成28年度の太陽光発電などの買取価格と、これにともない原資を確保するための賦課金単価を、次の通り決定しました。買取価格は、運転開始設備の増加と住宅用太陽光稼働率の向上を見込んで減額。平成28年度の総額を2.3兆円想定しています(前年度1.8兆円)。

■買取価格(新規参入者向け、1kWhあたり)

○非住宅用太陽光(10kW以上、税抜):24円(前年度27円)

○住宅用太陽光(10kW未満):出力制御対応機器の設置義務なし→31円(33円)、義務あり→33円(35円)

○その他(陸上風力・洋上風力など):据え置き

■賦課金単価(5月検針分~平成29年4月検針分)

○1kWhあたり2.25円…標準家庭(月300kWh)で月675円、年8,100円の負担となる。

◆平成28年度買取価格一覧

厚生労働省・民泊検討会、「簡易宿所」の規制緩和、家主居住は届出制に

厚生労働省と観光庁の「民泊サービス」のあり方に関する検討会は、2016年3月15日に中間整理を行い、民泊を「簡易宿所」に区分けのうえ、家主不在の場合、また自宅・マンションの空き室活用も反復継続して対価を得れば許可対象になるとの考え方を打ち出しました。一方で、実態に見合わない客室面積基準(現行:延床面積33㎡)は「1人3.3㎡×宿泊者数以上」(10人未満の場合)に緩和するよう提言しています。

■共同住宅、宿泊者名簿や衛生管理、報告徴収・立入調査権限など規定へ

中期的には、家主居住のホームステイタイプで、営業日数、宿泊人数、面積規模等が一定以下の場合は届出制に緩和。また、共同住宅については、賃貸と分譲を分けて考えますが、宿泊者名簿の備付義務や最低限の衛生管理措置、家主に対する行政処分の枠組み(報告徴収・立入調査など)は必要であるとしています。

検討会は今後、夏から秋を目途に報告書をまとめて提言。これを受けて旅館業法など関係法令の見直しが図られ、法制化が整う予定になっています。

「民泊サービス」のあり方(中間整理<案>のポイント)

■基本的な考え方

○民泊とは:住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部・一部を活用して、宿泊サービスを提供するもの。