2017年バックナンバー

2017.12.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

TDB「景気動向調査(全国)」、2017年11月は調査開始以来2番目の高水準

帝国データバンク(TDB)が12月5日に公表した2017年11月調査の「景気動向調査(全国)」によれば、景気DIは前月比0.9ポイント増の50.0で、2002年5月の調査開始以来2番目に高い水準となりました。国内景気は、輸出が拡大するなか製造業が2カ月連続で過去最高を更新するなど、回復が続いています。今後の国内景気は「輸出の好調継続などを受け、企業部門が主導するかたちで回復傾向が続くことが見込まれる」としています。ただ、業種別では不動産が50.3に後退しています。

■ただし、不動産は50.3に後退

調査結果のポイントの次の通り。

●全体概況

前月比0.9ポイント増の50.0となり、調査開始以来2番目に高い水準。国内景気は、輸出が拡大する中で製造業が2カ月連続で過去最高を更新するなど、回復が続いた。今後の国内景気は輸出の好調継続などを受け、企業部門が主導するかたちで回復傾向が続くことが見込まれる。

●業種別動向

製造、建設、卸売など7業界が改善し、不動産など2業界が悪化、小売業界が横ばいとなった。機械類や自動車関連などの輸出増加を受けて、化学品製造、鉄鋼、非鉄・鉱業の2業種が3カ月続けて過去最高を更新。製造全体も2カ月連続で過去最高となった。また、年末需要が追い風となった運輸・倉庫を含む5業界が50以上になった。

●地域別動向

北関東、東海、中国など10地域中8地域が改善、北海道が横ばい、北陸が悪化した。自動車メーカーの増産が地域経済に波及したほか、公共工事も好材料となった。規模別では「大企業」「中小企業」「小規模企業」がすべて改善し、規模間格差は6年ぶりに2ポイント台まで縮小した。

●不動産業界の景況感(企業の声、○=良いと判断した理由、△=どちらでもない理由、×=悪いと判断した理由)

◆現在について

- ○投資目的や開発目的の案件の問い合わせが増えている(不動産代理業・仲介)

- ○金融機関の不動産向け融資が安定している(建物売買)

- △通常の質・量の商品は短期間で成約しているが、高額な物件や狭小な土地、リフォーム程度が

良くない物件は成約までの期間が長くなっている(土地売買) - ×顧客の望む価格帯と供給価格の乖離が目立っている(土地売買)

- ×既存店舗の撤退と新規店舗の動きが鈍い(不動産管理)

◆先行きについて

- ○ホテル建設にともなう不動産需要は当分続くと見ている(不動産代理業・仲介)

- ○賃貸需要は増加傾向にある(不動産賃貸)

- △北朝鮮による外的要因リスクが常に内在しており、急激に冷え込む恐れをはらんでいる

(貸事務所) - ×大型物件の建て替えや開発に向けた閉鎖物件等があり、一時的に冷え込む見込み(不動産管理)

「地価LOOKレポート」、平成29年第3四半期も緩やかな上昇基調続く

国土交通省が11月24日に公表した平成29年第3四半期の「地価LOOKレポート」によれば、オフィス市況の好調、大規模再開発事業の進捗、訪日観光客による消費・宿泊増といった前期からの要因を背景に、オフィス、店舗、ホテル等に対する投資が引き続き堅調に推移し、全体として緩やかな上昇基調が継続しています。

-

■概要

- 調査地点の約9割(86地区)で上昇。上昇地区数は前期と同様。

- 比較的高い上昇(3~6%以上)を示している地区数は1地区増えて10地区に。増えたのは神戸市・三宮駅前。

- 名古屋、大阪に加え、地方都市である札幌、仙台、福岡、熊本でも比較的高い上昇が継続。

-

■上昇の主な要因

- 空室率の低下などオフィス市況の好調。

- 大規模な再開発事業の進捗。

- 訪日観光客による消費・宿泊需要。

【比較的高い上昇を示した地区】

■3~6%の上昇地区(10地区)

札幌市=宮の森、駅前通、仙台市=中央1丁目、名古屋市=名駅駅前、太閤口、大阪市=心斎橋、なんば、神戸市=三宮駅前、福岡市=博多駅周辺、熊本市=下通周辺

共同住宅の賃料は全地点の約8割が横ばいで、全国平均0.1%上昇

一般財団法人日本不動産研究所は11月21日、2017年9月末現在の「全国賃料統計」を公表しました。それによれば、共同住宅の賃料は全地点の約8割が横ばいで、全国平均は0.1%上昇とほぼ横ばいになっています。今後1年間については、大半の地点で横ばい傾向が継続し、2018年9月末時点では全国平均で0.0%の横ばいになる見通しです。

■2017年9月末現在の「全国賃料統計」

-

●全体概況

- オフィスは、全地点の3割強が上昇となり、全国平均は1.9%上昇(前年1.6%上昇)と上昇幅がやや拡大。地方別では、四国地方以外のすべてで上昇。

- 共同住宅は全地点の約8割が横ばいで、全国平均は0.1%とほぼ横ばい。

- 今後の見通しは、オフィス賃料は三大都市圏などで上昇が継続し、2018年9月末時点では全国平均で1.4%上昇となり、共同住宅賃料は今期と同様に横ばいとなる見通し。

-

●共同住宅賃料(ファミリータイプ)

- 横ばい地点が約8割と多く、全国平均は0.1%上昇(前年0.1%上昇)と、前年同様ほぼ横ばいの状況が継続した。

- 地方別では、関東地方・北陸地方・中国地方で小幅な上昇が継続し、それ以外の地方では0.1%の下落または横ばい。全体的に見ればほぼ横ばいで推移した。

- 都市圏別では東京圏や東京都区部で上昇が続いたが、それ以外では0.1%の下落または横ばいで、全体的に見ればほぼ横ばいで推移した。

東京で“幸せに暮らす”ために必要な「住まいの条件」とは…

一人暮らしの社会人が東京で幸せに暮らすために必要な「住まいの条件」は、家の広さ=最低34㎡、駅までの距離=徒歩13分、年収=平均428万円…。アットホームが11月20日に公表した調査結果は、“幸せに暮らすため”という前提条件があるとは言え、地方都市はもちろん、首都圏の人たちにとっても、かなりハードルの高い内容。でも、8割弱が「満たしている」という回答だったということです。参考までに紹介してみましょう。

■広さ34㎡、徒歩13分、年収428万円…8割弱「満たしている」

この調査は、東京都で一人暮らしをしている20~50代独身サラリーマン男女、計624名を対象に、インターネットを利用して、10月初旬に行われました。

-

主な調査結果は次の通りとなっています。

- 最低限必要な家の広さ=平均34.0㎡、間取り=1k

- 許容できる自宅から最寄り駅までの徒歩分数=平均13.0分、通勤時間=平均49.1分

- 少なくとも必要な年収=平均428.3万円

- 最低限必要な自宅でゆっくり過ごす時間=平均4時間27分

- 最低限必要なもの=1位「食べ物」、2位「住居」、3位「衣服」

- 住まいの風通し良さは「必要」=79.0%

- 最低限必要な冬用トップス=平均 6.7着

- 現在の住まいは最低条件を満たしているか=「はい」77.7%、「いいえ」=22.3%

2017.12.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

増える「アクティブシニア」からの相談、国センが「トラブル110番」実施

近年、積極的に消費活動をしている「アクティブシニア」をはじめとする60歳以上の消費生活トラブルが増加しているようです。そこで、独立行政法人国民生活センターが「60歳以上の消費者トラブル110番」を実施したところ、指輪、ネックレス、アクセサリー、貴金属や紳士・婦人洋服などの訪問購入に関連した商品や、モバイルデータ通信や携帯電話サービスに関する相談が目立ったということです。センターでは、いきなり訪問してきた購入業者は家に入れないようにする、買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたらきっぱり断るようアドバイスをしています。

■契約当事者は、女性73%、年代70歳代41%

アクティブシニアなどからの相談を集中的に受け付ける「トラブル110番」は、9月14日~15日の2日間実施されました。その結果、寄せられたのは、苦情84件、問い合わせ3件、要望1件の計88件。

これを見ていくと、契約当事者は「女性が73%」「年代は70歳代が41%、60歳代が24%」「職業は無職39%、家事従事者が27%」。相談者は契約当事者本人が76%ありましたが、家族からの相談も24%ありました。

■訪問購入関連が相談件数の「45%」占める

販売購入形態は訪問購入が45%、店舗購入が20%で、訪問販売と電話勧誘販売の割合は小さかったとのこと。相談があった商品・役務(サービス)でまず多かったのは、指輪、ネックレス、アクセサリー、貴金属や紳士·婦人洋服など、訪問購入に関連した商品。また、モバイルデータ通信や携帯電話サービスなど情報通信に関する相談も寄せられました。

ほか、投資商品や山林(原野商法の二次被害)など、契約購入金額が大きい相談も見られました。

契約購入金額は10万円未満が全体の約67%を占め、次いで10万円~50万円未満が多く、全体の約83%が50万円未満。金額が不明のものを除く52件で集計では、契約購入金額の平均は約73万円となりました。

■消費者へのアドバイス、疑問・不安感じたら「188(いやや)」

こうした結果を受けて、同センターでは次のようにアドバイスをしています。

-

●不用品買い取りで貴金属を強引に買い取られる訪問購入トラブルに注意する

- いきなり訪問してきた購入業者は家に入れないようにする。

- 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断る。

- 購入業者から交付された書面をしっかり確認し、きちんとした書面を交付しない購入業者とは契約しないようにする。

- 8日間のクーリング·オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができる。

-

●モバイルデータ通信や携帯電話サービスなど情報通信関連の相談が寄せられている

- インターネットやスマートフォンを活用するなど、知識や経験を豊富に有し行動的な「アクティブシニア」の消費者トラブルは今後も増加していくことが予想される。

- 特にインターネットや通信販売では契約内容が複雑だったり、トラブルの対処法が異なったりするので、よく情報収集をする。

-

●家族や周囲の方による見守りが消費者トラブルに気付くきっかけになる

- 高齢になるほど家族からの相談が増えるが、消費者本人からの相談が少なくなることは、周囲の気付きや対応が遅れると被害が拡大してしまうおそれがある。

- 地域や家族による見守りが消費者トラブルに気付くきっかけになる。

- トラブル防止のため、通話録音装置などの「防犯アイテム」を利用することも有効な方法の一つ。

-

●少しでも疑問や不安を感じた場合は、すぐに消費生活センター等に相談する

- 少しでも疑問や不安を感じたら、申込みや契約をしたり、お金を払ったりする前に、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する。

※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)

市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

住団連の10月度景況判断指数、戸数・金額とも4四半期連続マイナス

一般社団法人住宅生産団体連合会は10月31日、平成29年10月度の「経営者の住宅景況感調査」報告を公表しました。平成29年度第2四半期実績の景況判断指数は、戸数では6四半期連続、金額は3四半期連続のマイナス、平成29年度第3四半期見通しは受注戸数+11ポイント、受注金額+15ポイントで、やや持ち直しています。

■低層賃貸住宅の見通し、前期以上のマイナスを予測

●全体概況

平成29年度第2四半期(平成29年7~9月)実績の景況判断指数は、対前年同期比で、前7月度予測の総受注戸数+4ポイント、総受注金額+8ポイントに対し、受注戸数は△32ポイント、総受注金額は△23ポイントとなりました。戸数は6四半期連続、金額は3四半期連続のマイナスとなりました。

ちなみに、前4~6月度実績は総受注戸数△38、総受注金額△29。

一方、平成29年度第3四半期(平成29年10~12月)見通しの景況判断指数は、総受注戸数が+11ポイント、絵受注金額が+15ポイントとなり、3四半期連続で下降から若干持ち直しています。

●低層賃貸住宅

うち低層賃貸住宅の、平成29年度第2四半期実績の景況判断指数は、対前年同期比で、前7月度予測の受注戸数△13ポイント、受注金額△5ポイントに対し、受注戸数△58ポイント、受注金額△25ポイント どちらも4四半期連続でマイナスとなりました。

ちなみに、前4~6月度実績は受注戸数△50ポイント、受注金額は△41。

平成29年度第3四半期見通しの最況判断指数は、受注戸数△13ポイント、受注金額△13ポイントと、前期以上のマイナスを予測しています。

■低層賃貸住宅への主なコメント

-

●実績

- 相続税対策や低金利で堅調に推移するが、前年のハードルは超えられず。

- 受注金額の大きい共同建ての受注が伸びており、棟数減をカバーしている。

- 戸数は横ばい、金額はプラス。

- 付加価値型賃貸住宅の受注増でプラスとなった。

- 東京、横浜エリア以外の受注が伸びなかった。

- 新規顧客開拓に継続注力中。

…各種節税対策として好調を続けてきた低層賃貸だが、各社に販売手法の変化が求められている。

-

●見通し

- 重点エリアである都市部の堅調な建築需要は継続する見込み。

- 引き続き付加価値型を中心にプラスを予想。

- 都市部では好調を維持できる環境にある。

- 前年比で回復見込み。

- 市況に大きな変化はないとみている。

- 賃貸経営リスタのニュースや新聞記事の影響により、伸び悩むと予想。

…単なる高級賃貸ではなく、エリアを見定め、付加価値を持たせた賃貸住宅の販売に活路を見出す大手メーカーが多い。

富裕層への税務調査、80%以上で申告漏れ

国税庁は10月、今年6月までの1年間にわたって実施した所得税の税務調査の結果を公表しましたが、この中で、いわゆる「富裕層」に対して実施した4,188件の調査のうち、80%以上にあたる3,406件で申告漏れが見つかり、その所得金額は441億円に上ったことを明らかにしました。

■所得金総額は441億円・追徴課税127億円、1件あたり追徴税額304万円

国税庁によれば、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人などの、いわゆる「富裕層」では、資産運用の多様化・国際化が進んでいることから、それらを念頭においた調査に積極的に取り組んでいます。

この結果、平成28事務年度は4,188件(前年比95.7%)の調査を実施し、追徴税額は総額で127億円となりました。また、1件当たりの追徴税額は304万円で、所得税の実地調査(特別・一般)における1件当たりの追徴税額154万円の約2倍となっています。特に、海外取引などを行っている富裕層に対しては、平成28事務年度において533件(前年比94.3%)の調査を実施しており、1件当たりの追徴税額は772万円と特に高額となっています。

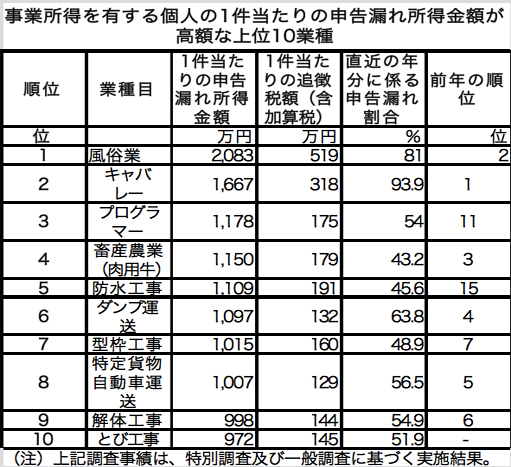

■1件あたりの申告漏れ所得金額が多い風俗業、キャバレー、プログラマー

一方、同時に公表した「事業所得のある個人1件あたりの申告漏れ所得金額が多い10業種と金額」は風俗業2,083万円、キャバレー1,667万円、プログラマー1,178万円などと続いています。

共同住宅の共用廊下と一体になった宅配ボックスは、容積率規制の対象外

国土交通省(住宅局市街地建築課)は、共同住宅の共用廊下と一体になった宅配ボックスの設置部分は、「容積率規制の対象外」とする通知を11月10日、都道府県など特定行政庁などに行いました。

■設置促進に向け、共同住宅以外も含め現状調査

再配達の減少につながる宅配ボックスの設置は、国が進めている働き方改革の実現・物流生産性革命という側面からも期待されています。しかし、共同住宅では建築基準法における容積率規制との関係が必ずしも明確でなかったため、運用を明確化しました。

国交省では、共同住宅以外の建築物も含めた現状調査を引き続き行い、宅配ボックスの設置促進に向けた施策を検討していくことにしています。

●容積率規制の対象外とする例

2017.11.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

提供情報の拡充進み、不動産会社、物件問い合わせ大きく減少

不動産情報サイトの「利用者意識アンケート」の結果を10月27日、サイト運用8社でつくる不動産情報サイト事業者連絡協議会が公表しました。その中から、「希望する設備」の結果をピックアップすると、探している物件の種類によって大きな違いが見られたということです。

■不動産情報サイト「利用者意識アンケート」 様々なたくさんの写真が決め手

このアンケート調査は、不動産情報サイトの利用実態とその推移を調査するために年1回実施しており、今回は15回目。2017年3月から5月にかけて行われ、有効回答者は賃貸、購入を目的に不動産物件情報を検索した1,098人。

調査結果全体のポイントを紹介するとこうなります。

- 物件を契約した人が検索に利用したものは、全年代でパソコンは男性、スマホは女性の方が多い。

- 問い合わせ不動産会社数、物件数ともに大きく減少した。提供情報の拡充が進み、ユーザーが問い合わせる不動産会社・物件を絞り込むためと見られる。

- 物件を契約した人は物件情報を探す際に「写真」を重視している。サイトに様々な写真を掲載した物件がユーザーに選ばれる傾向にある。

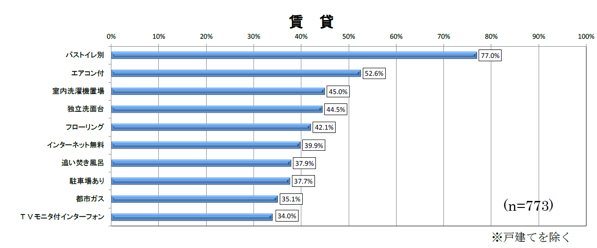

- 希望する設備

トップは新築・中古売り戸建てが「駐車場」、同マンションが「オートロック」、賃貸は「バス·トイレ別」。設備入れ替えやリフォーム、リノベーションを検討する際は、参考にされたらいかがでしょう。

-

上位3設備

→新築・中古売り売戸建て ①駐車場あり、②追い焚き風呂、③システムキッチン

→新築・中古売りマンション ①「オートロック、②追い焚き風呂、③TVモニタ付インターフォン

→賃貸 ①バス·トイレ別、②エアコン付、③室内洗濯機置き場 -

注目設備

→賃貸では「バス・トイレ別」が77.0%と突出。次いで「エアコン」が52.6%あり、以下「室内洗濯機置き場」「独立洗面台」「フローリング」が40%台で続いている。

→全体を通じて注目されるのは「TVモニタ付インターフォン」。売買·賃貸ともにトップ10に入っており、セキュリティ対策としてユーザーニーズが高まっている。

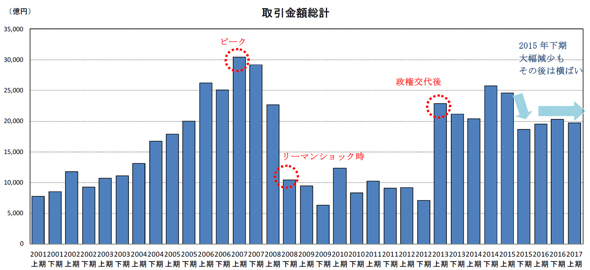

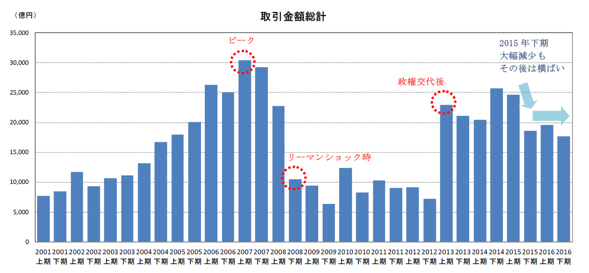

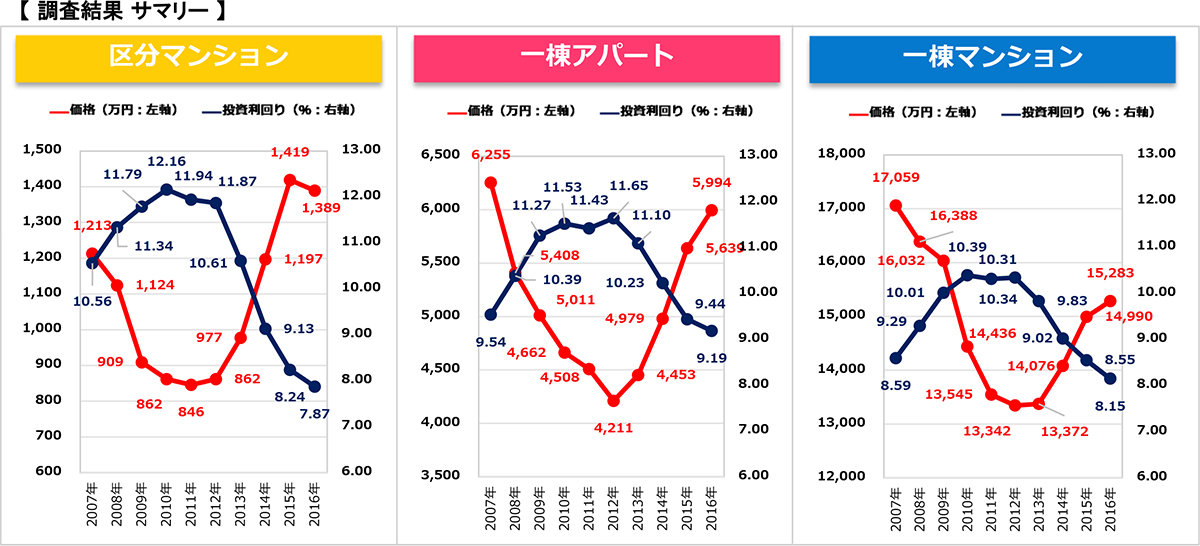

一棟賃貸マンションの取引件数は世界金融危機前の水準で推移

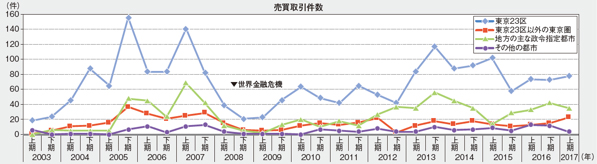

みずほ信託銀行の「不動産マーケットレポート」(2017年11月号)が掲載した「一棟賃貸マンションの売買取引動向」によれば、取引件数は世界金融危機前と同水準で堅調に推移しています。2015年以降地方の主な政令指定都市等に立地する物件の取引件数比率が高まっており、主体別では不動産業等(一部建設業を含む)による取得が活発です。

レポート内容は次の通りです。

■主な政令指定都市等で取引件数比率上昇。不動産業等の取得が活発

売買情報が公開された物件を集計すると、国内の一棟賃貸マンションの取引件数はこの数年間において半期130~150件程度で推移しています。住宅系J-REITの新規上場にかかる取得などが集中し取引件数が大きく上昇した2005年下期と2007年上期を除くと、世界金融危機前の活発な取引がみられた時期とほぼ同水準で堅調に推移しています。

■地方の主な政令指定都市、2015年以降に取引件数比率が上昇傾向

地域別にみると取引動向に変化がみられます。物件の取引対象として中心的な地域である東京23区では、世界金融危機後の回復期において取引件数が増加したのち、2013年下期をピークに取引件数が大きく減少しています。

これに伴い2015年上期に全体の約8割弱を占めた物件数比率は2017年上期には6割弱まで低下しています。価格上昇による利回り低下と、取引一巡に伴う物件の売買市場への流入減などが背景にあるとみられます。

一方でこの間、安定した入居需要と比較的高い投資利回りが見込まれる地方の主な政令指定都市(札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市)では、2015年以降に取引件数比率が上昇傾向にあります。また23区以外の東京圏(1都3県)でも直近の2017年上期に取引件数比率の上昇がみられます。これらの地域での物件取得増は、地方大都市圏等において賃貸マンション事業用の物件を戦略的に取得するデベロッパーの活発な取得などが背景にあります。

■J-REITに代わって不動産業等の物件取得数が最多に

買い手としてのJ-REITの存在感は、2013年下期をピークに低下傾向にあります。不動産価格上昇に伴う取得物件の利回り低下により、新たな投資を抑制していること等が背景と考えられます。

対してもうひとつの主な投資セクターである不動産業等の取得件数は世界金融危機後に増加し、その後も比較的高い水準が継続しています。2017年上期の取得件数はJ-REITを超えています。不動産業等の取得目的としては、賃貸マンション事業の拡大が特に増加しており、不動産デベロッパー等が比較的長期の保有を前提として取得する事例が中心です。また、リノベーションやリースアップを行ったのちに短期転売を行う買取再販事業者による取得も堅調です。

*東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

*地方の主な政令指定都市:札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市

全国版「空き家・空き地バンク」の試行運用スタート

全国の空き家・空き地情報がワンストップで検索可能な全国版「空き家・空き地バンク」の試行運用がスタートしました(国土交通省、10月31日発表)。

■開示情報を標準化し、各自治体情報を集約化

国交省の平成29年調査によれば、全自治体の約4割(763自治体)が「空き家バンク」を設置しているほか、約2割(276自治体)が解説準備中や今後設置予定となっています。しかし、自治体ごとだと開示情報の項目が異なりわかりづらいなど、課題も指摘されていました。

国土交通省ではこのため、開示情報の標準化を図りつつ、各自治体の空き家情報を集約して、全国どこからでも簡単にアクセス・検索できるよう、全国版「空き家・空き地バンク」を構築しました。

■「移住したい!田舎暮らしがしたい!」を応援

国交省は、「移住したい!田舎暮らしがしたい!」など、消費者のニーズが多様化する中、空き家等のマッチングを促進し、地域活性化の実現に寄与していきたい考えです。

現時点での参加は約200自治体ですが、年度末までには約1,000自治体に増やしたいとしています。

平成29年度は国のモデル事業として、LIFULLとアットホームが実施します。

●株式会社LIFULL → https://www.homes.co.jp/akiyabank/

●アットホーム株式会社 → https://www.akiya-athome.jp/

(一社)優良ストック住宅推進協議会が発足

(一社)優良ストック住宅推進協議会は10月19日、任意団体として2008年7月に発足して以来10年目を迎えたことから、同2日に(一社)優良ストック住宅推進協議会を設立し、業務をすべて新法人に移行したと公表しました。

■既存住宅流通の活性化をさらに拡大推進

同協議会は、新しい既存住宅流通の流れを生み出す狙いで発足しました。新法人への移行は、社会的信用力を高めるとともに、社会への発信力を強化し、既存住宅流通の活性化に貢献する事業活動をさらに拡大推進するのが目的。住宅ストック循環のために国が既存住宅流通を推進する中、その先導的な役割を果たすことも協議会の大きな役割であるとしており、国が創設する「安心R住宅」(「住みたい」「買いたい」既存住宅の流通促進に寄与する事業者団体の登録制度)にも参画を表明しています。

■一般社団法人優良ストック住宅推進協議会の概要

■所在地: 〒101-0061東京都千代田区三崎町三丁目6番2号 三崎町ビル 5F

■代表理事:和田勇(積水ハウス代表取締役会長兼CEO)

■事業目的

①「住生活基本法」の趣旨に則り、ゆとりある住生活を実現するため、住宅についてフロー型社会からストック型社会への変換を目指し、優良な既存住宅の普及を図ること。

②優良な既存住宅について、独自の査定方式による査定に努め、その流通を推進し、住宅の長寿命化に取り組むとともに、良質な既存住宅の供給を通じ、安全で安心できる良好な居住環境の提供を促進すること。

■事業内容

①優良な既存住宅の定義及び優良な既存住宅の査定マニュアルの策定並びに見直し

②優良な既存住宅を販売するための研修カリキュラムの策定及び展開

③ホームページ等による優良な既存住宅流通及びその査定方式の広報・普及促進

④その他当法人の目的を達成するために必要な事業

■社員(会社):10社

積水ハウス、大和ハウス工業、住友林業、積水化学工業、旭化成ホームズ、ミサワホーム、三井ホーム、パナホーム、トヨタホーム、ヤマダ・エスバイエルホーム

2017.11.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

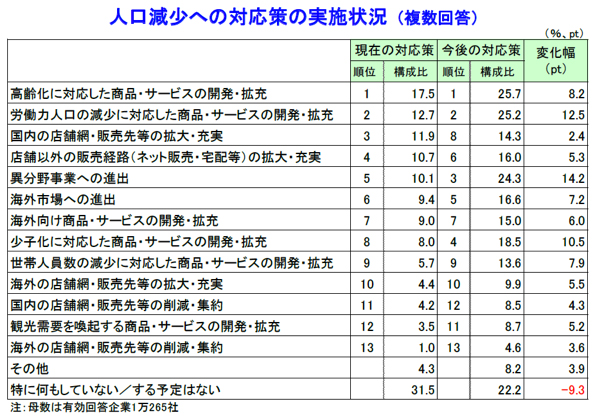

人口減少は「重要な経営課題」、人材確保が阻害要因に

帝国データバンク(TDB)は9月14日、特別企画「人口減少に対する企業の意識調査」の結果を公開し、企業の45.7%が人口減少を「重要な経営課題」であると認識しており、商品・サービスの開発・拡充で対応しつつあるものの、人材確保が阻害要因になっているとアピールしています。調査期間は8月中旬~下旬、調査対象は全国2万3,621社で、うち有効回答企業数は1万265社(回答率43.5%)。

■TDB調査、人口減少が顕著な地域ほど重要課題に

総務省が発表した住民基本台帳に基づく2017年1月時点の人口動態調査によると、日本人の総人口は1億2,558万人となり、8年連続で減少しました。減少幅は1968年の調査開始以降で最大。また、少子化が進行するなか、15歳から64歳の生産年齢人口は1997年を境に減少を続け、人手不足を解消するための労働力の確保に加えて、日本経済や企業の成長に与える影響が懸念されています。

この調査では、こうした中で人口減少が企業経営に及ぼす影響などに関する企業の見解について調査を実施しました。

■調査結果の要旨

- 人口減少が与える影響について、「日本全体」では企業の88.7%、「自社の属する業界」では84.8%、「自社」では78.7%が「マイナスの影響がある」と認識している。

- 自社の経営における人口減少への捉え方について、「重要な経営課題である」と考える企業は45.7%、「経営課題だが、それほど重要ではない」が28.3%となり、4社に3社が経営課題として捉えている。他方、「経営課題ではない」は13.0%にとどまる。

- 人口減少を重要な経営課題として捉える企業は、すでに人口減少がより顕著な地域ほど高くなる傾向があり、企業経営における捉え方の差につながっている様子がうかがえる。

- 現在、自社の商品やサービスで人口減少への対応策として行っていることは、「高齢化に対応した商品・サービスの開発・拡充」が17.5%で最も高い。今後の対応策は、「高齢化に対応した商品・サービスの開発・拡充」(25.7%)が最も高いものの、「異分野事業への進出」(24.3%)を考える企業が現在と比べて14.2ポイント上昇している。

- 人口減少への対応策を実施する際の阻害要因は、「人材確保」(75.5%)が突出して高く、以下、「販路拡大」(32.2%)、「技術開発・研究開発」(19.1%)、「企画提案力の獲得」(16.6%)、「他企業との連携」(13.9%)が続く。

■詳しくはこちら→「TDB『人口減少企業意識調査』」

人口移動、高齢化で実績・見通しとも鈍化傾向

「人口移動は人口の高齢化を受けて実績、見通しともに鈍化の傾向にある」。国立社会保障・人口問題研究所は10月13日、2016(平成28)年7月に46都道府県で実施した「第8回人口移動調査」の結果を、こう発表しました。

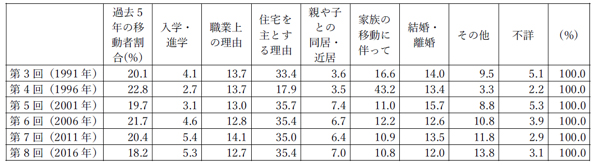

■移動理由、住宅、職業上、結婚・離婚の順に多い

「人口移動調査」は、個人の居住地について、生涯の移動歴や移動理由、5年後の移動見通し、親や子の居住地といった人口移動に関する動向を明らかにするのが狙い。調査結果は関連施策や地域別の将来人口推計に反映されます。今回調査は、熊本地震で熊本県、大分県由布市を除く都道府県で実施し、対象6万7,098世帯のうち、有効回答は4万8,477世帯の全世帯員12万2,640人(有効回収率72.2%)。

■調査結果のポイント

- 5年前の居住地が現住地と異なる人の割合は22.4%で、第7回調査(2011年)の24.7%、第6回調査(2006年)の27.7%よりも低く、人口高齢化などにより、ここ10年間は鈍化の傾向にある。

- 過去5年間の現住地への移動理由は、全国では「住宅を主とする理由」、「職業上の理由」、「結婚・離婚」の順に多い。

- 過去5年間おける現在地への移動理由(%)

- 出生都道府県と現住都道府県が同じ人の割合は全国では第7回調査と同じく68.6%である。現住都道府県で生まれた人の割合は東京圏で低く、低い順から神奈川県(51.8%)、千葉県(52.1%)、埼玉県(52.8%)、東京都(54.4%)となる。

- 出生都道府県から県外に移動したのち、再び出生都道府県に戻ったUターン者は全体の20.4%であり、第7回調査の20.5%、第6回調査の19.9%とほぼ同水準である。30歳未満の若年層でUターン者割合が低下する一方で、60歳以上のUターン者割合は前回調査とほぼ同水準であった。

- 5年後に移動可能性のある人の割合は17.3%で、第7回調査の20.1%、第6回調査の20.6%より低下した。現住都道府県別にみると高い順から東京都(24.2%)、北海道(23.0%)、神奈川県(21.1%)、福岡県(20.0%)となる。

- 日本に住む外国籍をもつ人の約3割は日本生まれであり、日本に住む外国生まれの人の約5割は日本国籍である。

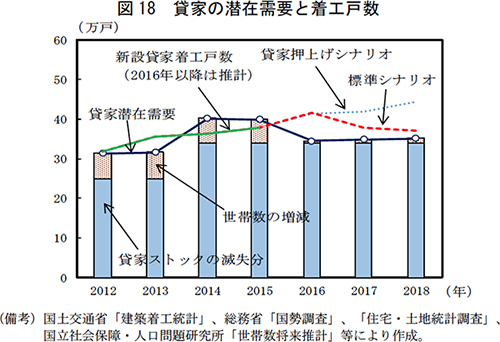

日本総研、狭小貸家の高水準供給、抑制に「ワンルームマンション税」

日本総研は10月13日、「Research Focus」(No.2017-021)に「過熱が続く貸家建設とその抑制策~ワンルームマンション税の導入は有力な選択肢~」を掲載し、「高水準の狭小貸家の供給が続けば、貸家オーナーへのマイナス影響が拡大するだけでなく、地価下落などが生じることも懸念される。各自治体にとって、ワンルームマンション税の導入は有力な選択肢となろう」とみています。

■このままでは「貸家オーナーへのマイナス影響に加え、地価下落招く」

調査部副主任研究員の安井洋輔氏と研究員の佐藤聡一郎氏によるレポートで、内容は次のようになっています(要点)。

- 貸家建設は、2014年後半に増加に転じてから、高水準で推移している。とりわけ、床面積が30㎡以下の狭小貸家が急増していることが特徴である。

- 狭小貸家の供給が増加する一方で、潜在需要は人口動態要因などを背景に減少傾向にある。そのため、狭小貸家は2016年以降、供給超過幅が急拡大している。この結果、空室率が上昇を続けているほか、賃料にも下落圧力がかかることが懸念される。

- 狭小貸家の建設が増加した背景として、2015年から貸家採算が改善したことに加え、相続税の課税強化によって貸家建設による節税効果が高まったことが指摘できる。小規模宅地等の特例も、狭小貸家を建設するインセンティブとして働いた。

- 狭小貸家の増加に対して、各自治体も様々な対策を講じている。このなかで、豊島区が導入したワンルームマンション税は、狭小貸家を抑制する効果が認められた。一方、杉並区、北区、板橋区が導入したファミリータイプ備付規制には、狭小貸家を抑制する効果はみられなかった。

- このまま高水準の狭小貸家の供給が続けば、貸家オーナーへのマイナス影響が拡大するだけでなく、地価下落など「負の外部性」が生じることも懸念される。各自治体にとって、ワンルームマンション税の導入は有力な選択肢となろう。

■詳しくはこちら→PDF「日本総研『貸家建設と抑制策』」

LIFULL、2017年上半期「新築分譲マンション」人気物件ランキング発表

不動産情報サイト「LIFULLHOME'S」などの住生活情報サービスを提供するLIFULL(ライフル)は10月13日、2017年上半期「新築分譲マンション」人気物件ランキングを発表しました。

■全国1位、「ザ・タワー横浜北仲」

全国の新築分譲マンションおよび一棟リノベーションマンション全2,175件のうち、新築分譲マンションの全国1位は、三井不動産レジデンシャル、丸紅の「ザ・タワー横浜北仲」。みなとみらい線「馬車道」駅直結、地上58階建て、1,176戸のタワーマンションで、横浜の新たなシンボルとして大きな注目を集めています。ほか、品川・恵比寿・大井町などの東京都心にアクセスの良い物件が上位に多い中、福岡県の「ザ・パークハウス 赤坂タワーレジデンス」が首都圏以外で唯一ランクインし、人気の高まりがうかがえる結果となりました。

■全国概要

第1位:ザ・タワー横浜北仲(神奈川県横浜市中区北仲通5丁目)

第2位:シティタワー大井町(東京都品川区大井1丁目)

第3位:DEUX TOURS(ドゥ・トゥール)(東京都中央区晴海3丁目)

第4位:シティタワー恵比寿(東京都渋谷区恵比寿1丁目)

第5位:ザ・パークハウス 赤坂タワーレジデンス(福岡県福岡市中央区長浜2丁目)

第6位:シティハウス東麻布(東京都港区東麻布1丁目)

第7位:品川イーストシティタワー(東京都品川区東品川5丁目)

第8位:シティタワー銀座東(東京都中央区湊2丁目)

第9位:プラウド清澄白河リバーサイド(東京都江東区清澄1丁目)

第10位:シティタワーズ東京ベイ(東京都江東区有明2丁目)

2017.10.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

LIFULL、ビデオ通話で内見や相談ができる新サービス開始

不動産情報サイト「LIFULL HOME'S」などの住生活情報サービスを提供するLIFULLは9月28日、ビデオ通話で賃貸物件の見学や相談ができる新サービスを10月3日から開始する、と発表しました。新サービスは、国土交通省主導で実施されたIT重説(オンライン上での重要事項説明)の社会実験でも活用されたウェブ・コミュニケーションシステム「LIFULL HOME'S LIVE」の機能を拡張したもので、10月から賃貸分野で運用が始まるIT重説にも対応しています。

■現地に行かず、見学から重要事項説明まで可能

この新サービスの賃貸分野における大きな特徴は、物件の検索だけでなく、見学から重要事項説明まで一連のステップを現地に足を運ばずにオンライン上で進められることです。

同社では次のような利用シーンを紹介して、アピールしています。

- 遠方への引っ越しなので、物件を見に行く時間が少ない

現地に行く必要がないので、「この1日で決めないと!」と焦ることなく、じっくり選んで決めることができます。 - 契約のためだけに店舗へ行くのが大変

重要事項説明がオンライン化されることで、店舗へ行かなくても重要事項説明・契約が可能になります(契約自体に店舗へ行くことが必要なケースがあります。詳しくは各不動産会社にお問い合わせください)。 - ちょっとした時間に気になる物件について質問したい

仕事の休憩時間などを使って、スマホから店舗へ行った時と同じようなサービスを受けることができます。

たとえば、現地にいる不動産会社スタッフとビデオ通話の映像・音声を使ってリアルタイムに会話しながら物件内部の見学(内見)できます。利用者は現地に行くことなく、自宅など好きな場所から、スマホ・PCを使って内見できます。

また、冷蔵庫を置く位置を採寸してもらったり、窓の外の景色を見たり、コンセントの位置を確認したりと、不動産会社スタッフと会話しながら、現地に行くのと同様な内見ができます。

“ご近所さん”は、戸建て「向こう2~3軒両隣」、集合住宅「同じ建物」

毎年10月の「住生活月間」に合わせて、「近所づきあい」について調査したところ、戸建てでの“ご近所さん”は「向こう2~3軒両隣」、集合住宅は「同じ建物」で、近所づきあいを良いと思う人は戸建て76.3%に対し集合住宅は58.4%と少ないなど、住まい方によって認識・気持ちにかなりの違いがあることがわかりました。

■近所づきあい、戸建てと集合住宅で認識に大きな差

この調査は、不動産関連の比較査定サイト「スマイスター」を運営するシースタイルが、サイトを利用した20代以上の男女全国500人を対象に、9月中旬から下旬にかけて行いました(10月10日公表)。

同社によれば、調査結果のポイントは次の4つ。

- 戸建て居住者と集合住宅居住者とで“ご近所さん”の認識範囲に大差がある(戸建ては「向こう2~3軒両隣」、集合住宅は「同じ建物」)。

- 30代以下の半数以上は近所づきあいに否定的である。

- 近所づきあいで不快なことがある人が約3割もいる。

- 近所づきあいを良いと思う人は戸建て76.3%に対し、集合住宅は58.4%である。

■不快の1位、住居形態に関係なく「生活音がうるさい」

ほか、「未婚者は結婚経験者に比べて近所づきあいしたくない人が多い」「ご近所さんとの関係が悪くないは7割ほど」「不快の1位は住居形態に関係なく“生活音がうるさい”がダントツ!」「近所づきあいのメリットは近所トラブル予防、防犯、助け合いなど」といった傾向も見られました。

こうした結果を受け、同社では「近所づきあいで不快に思うことはコミュニケーション不足から発生することが多いようです。防犯のためにも、お互い積極的に声をかけあって良い関係を築きたいものです」とアドバイスしています。

※画像をクリックで拡大

※画像をクリックで拡大

※画像をクリックで拡大

■詳しくはこちら→PDF「近所づきあい調査」

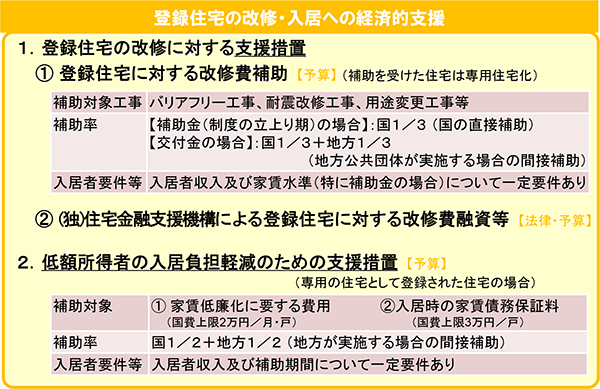

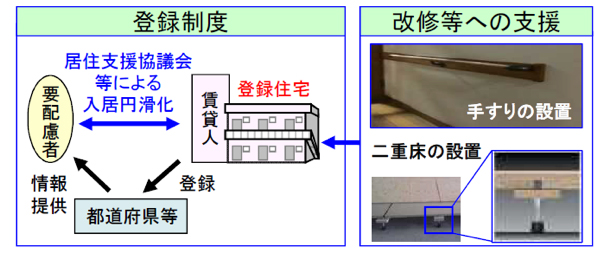

「住宅確保要配慮者」賃貸住宅の登録受け付けスタート

国(国土交通省)は、高齢者、低額所得者、子育て世帯などの「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設し、10月25日から申請の受け付けを開始しました。また同日、入居負担軽減にともなう家賃債務保証業者の登録要件も施行しました。

■登録住宅には、改修費用補助と低額所得支援措置

この制度は、耐震性や一定の居住面積を確保しているなど、国が定めた登録基準を満たす民間家賃貸住宅や空き家を、「要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として都道府県・政令市・中核市に申請してもらい、住宅確保要配慮者の住まいを確保するととともに、空室・空き家対策としても活かそうという仕組み。

登録住宅として認められると、その情報を都道府県などが住宅確保要配慮者に提供します。

登録住宅には改修費用の補助制度と、低額所得者の入居負担を軽減するための支援措置が設けられており、登録受け付けの開始に合わせて、家賃債務保証を適正・確実に実施するための家賃債務保証業者の登録要件(任意、5年ごとの更新制度)も示されました。

この業者登録は地方整備局等に行い、認定を受けると国から情報公開されるほか、家賃保証時の住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の引き受け、登録住宅に低額所得者が入居するときの家賃保証料の低廉化補助といったメリットが得られます。

■改修補助を受けつつ空室解消、2020年度17.5万戸目標

国は、これらの仕組みを通じて超高齢化社会に対応した住宅セーフティネット制度を確立することを狙いとしており、2020年度までに17.5万戸を確保したい考えです。

空室増に悩む賃貸オーナーにとっては、改修費用の補助を受けて空室を解消できる仕組みとして注目されます。

2017.10.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、改修補助申請の募集を開始

国土交通省は、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」の登録制度のスタートにともない、既存住宅の改修補助申請の募集を9月25日から開始しました。応募・交付申請書の提出先はスマートウェルネス住宅等事業推進室で、申請期限は平成30年2月28日(水)<消印有効>。

■間取り変更やシェアハウスへの改修などの費用を補助

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅は、高齢者、低額所得者、子育て世帯など、「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅。この補助制度は、既存住宅の間取りを変更したり、シェアハウスなどに改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者に、国が費用の一部を補助するもの。

交付申請要領・様式は、以下URLから入手するか、事務局まで問い合わせてください。

【事務局】スマートウェルネス住宅等事業推進室

〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-25精和ビル6階

TEL:03-6265-4905

FAX:03-6268-9029

URL:http://snj-sw.jp

【問い合わせ先】国土交通省住宅局安心居住推進課

TEL:03-5253-8111(内線39857、39856)、03-5253-8952(直通)、

FAX:03-5253-8140

宅建業者数、3年連続で増加

国土交通省が9月22日に公表した「平成28年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」によれば、平成29年3月末(平成28年度末)の宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,431業者、知事免許が12万985業者、全体では12万3,416業者となりました。

前年度に比べそれぞれ、大臣免許は74業者(3.1%)、知事免許は93業者(0.1%)増え、全体では167業者(0.1%)の増加。増加は3年連続です。

■宅建士、100万人を突破

宅建士の登録者数は2万3,201人増えて100万4,662者となり、100万人の大台を突破しました。

一方、全国の監督処分件数は、免許取消しが168件、業務停止が55件、指示28件、計251件となり、前年度より24件増えました。ほか、勧告等は697件(前年度比123件増)。

※画像をクリックで拡大

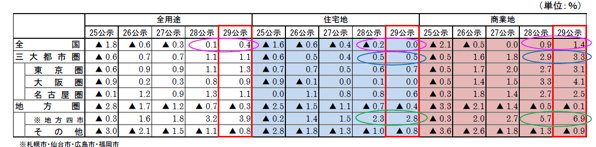

2017年地価調査、札幌など地方4市は三大都市圏上回る上昇

国土交通省は9月19日、7月1日時点における2017年「都道府県地価調査」結果を発表しました。それによれば、全用途平均は下落しているものの、下落幅の縮小傾向が継続しています。用途別に見ると、住宅地は下落が続いていますが、下落幅の縮小傾向が継続。商業地は昨年の横ばいから、また工業地は昨年の下落からそれぞれ横ばいに転じました。

三大都市圏では、住宅地は東京圏・名古屋圏でほぼ前年並みの小幅な上昇を継続し、商業地は総じて上昇基調を強めています。工業地は名古屋圏を除き上昇基調を強めています。

地方圏は、札幌市を含む地方4市ではすべての用途で三大都市圏を上回る上昇を示しています。地方圏その他の地域は、すべての用途で下落幅が縮小しています。

■住宅地の概要

- 全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅取得支援政策等による住宅需要の下支え効果もあって、下落幅の縮小傾向が継続している。

- 圏域別に見ると、東京圏の平均変動率は4年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向(地価公示との共通地点で集計。)としては、前半(H28.7~H29.1)が0.5%の上昇、後半(H29.1~H29.7)が0.6%の上昇となった。

- 大阪圏の平均変動率は3年連続して横ばいとなった。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が0.2%の上昇、後半が0.1%の上昇となった。

- 名古屋圏の平均変動率は5年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向としては、前半、後半ともに0.6%の上昇となった。

- 地方圏の平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が0.4%の上昇、後半が0.5%の上昇となった。地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)の平均変動率は、5年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大した。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が1.7 %の上昇、後半が2.3%の上昇となった。

不動産取引市場、2兆円前後で成熟化・長期均衡化

一般財団法人日本不動産研究所は9月20日、2001年上期から2017年上期にわたる「不動産取引市場調査」の結果概要を公表しました。それによれば、不動産取引市場の規模(取引金額が公表されている取引事例についての取引金額の合計)は、2007年上期に約3兆円に達したものの、その後リーマンショックが生じた2008年下期には1/3の約1兆円程度まで縮小。しかし、政権交代を経た2013年上期以降は2兆円超えと大幅に拡大し、2015年上期まで半期ベースで2.0~2.6 兆円程度で堅調に推移ししています。

2015年下期は約1.8兆円と大幅に減少したものの、その後はおおむね2兆円前後で推移し、「取引市場は成熟化・長期均衡化の様相を呈している」としています。

■調査結果の概要は次の通り。

●地域概況

地域別の取引金額割合を見ると、2016年上期以降は一貫して都心5区・東京23区内の割合が減少している。地方への拡大の動きに一服感も見られる一方で、2017年上期は首都圏の取引金額の割合が増大した。

都心でのモノ不足から地方への投資が拡大してきたが、地方でもモノ不足感が強まる中、相対的にリスクが高い首都圏湾岸部の大型オフィスが取引対象になったと見られる。

●取引主体

2001年以降の売買主体別買越し・売越し状況を見ると、REITの買越しが目立つ。特にリーマンショック以降は、唯一買越しを続けるプレーヤーとしてその存在感が増している。

ひとたびREITが不動産を取得すると、売却するケースは限定されることから、REITへの物件集約が、昨今の不動産取引市場での「モノ不足感」を生み出す要因の一つになっている。

しかしながら、2017年上期はREITの取得金額が減少している。外資系プレーヤー等が再び勢いを増す中、スポンサーからの取引量の減少・東証REIT指数の低迷もあり、REITにとっては厳しい取得環境が続いている。

■外資系プレーヤー

外資系プレーヤーの買越し額は、2007年上期に約7,000億円に達してピークを迎え、当時国内不動産取引市場を席巻した。一方で、政権交代を経た2013年上期以降を見ると、2014年下期~2015年上期では、外資系プレーヤーの取得金額が4,000億円~6,000億円に膨らんだものの、売却金額も増加しており、売り買いほぼトントンの状態であった。過去の例では、外資系プレーヤーの取得金額は為替動向と連動するような動きをみせている。

2016年下期のトランプ政権誕生以降、円安トレンドへの転換とともに、外資系プレーヤーの取得金額も反転。2017年上期は外資系プレーヤーの取得金額が増加し、わずかながらも買越しに転じた。2017年下期以降も、外資系プレーヤーによる活発な売買が行われていることから、引き続きその動向が注目される。

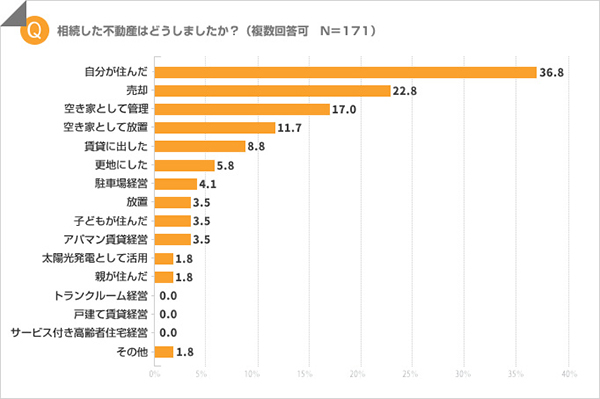

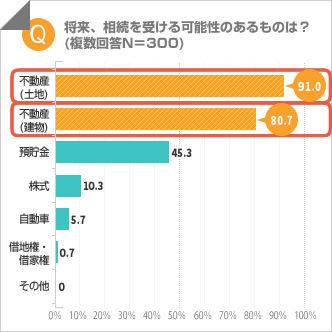

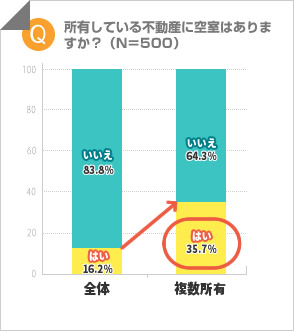

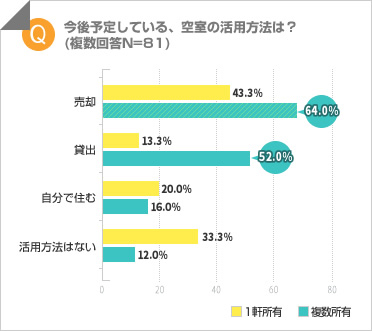

相続不動産の約3割が空き家に、「不動産を相続したくない」2割超も

9月23日の「不動産の日」に合わせて、不動産比較査定サイトを利用した20代以上の男女全国781人を対象に「不動産相続」について調査したところ、①不動産を相続した人・相続する可能性のある人は5割超ある、②相続不動産の約3割が空き家のままである、③2割超が相続予定の不動産を拒否している、④相続予定の不動産を収益化したい人が約7割もいる、などが分かったということです。

■不動産相続に関わる人は52.4%も

この調査は「スマイスター」を運営するシースタイルが実施しました。

まず、「不動産相続の経験があるか、または相続する可能性があるか」を聞いたところ、「相続の経験がある」が21.9%、「相続する可能性がある」が30.5%、「どちらもない」が47.6%で、回答者の半数以上が不動産相続に関わることが分かりました。

不動産相続の経験者が相続した不動産の種類は、「戸建て」79.5%、「農地」18.7%、「土地」8.2%、「マンション」7.0%。土地よりも農地が2倍以上多く、マンションは戸建ての1割もありませんでした。

「誰から相続したか」は、親からが90.1%、伯父伯母(叔父叔母)からが4.1%、祖父母からが2.3%、そして兄弟姉妹からと配偶者からがともに1.8%。親から戸建てを相続するケースが9割も占めました。

■相続された不動産の28.7%が空き家に

「相続した不動産をどうしたか」を聞くと、最も多かったのが「自分が住んだ」で、36.8%を占めました。「子供が住んだ」3.5%、「親が住んだ」1.8%も含めると42.1%が相続した家に住んでいました。

ほか「売却」22.8%、「空き家として管理」17.0%、「空き家として放置」11.7%、「賃貸に出した」8.8%、「更地にした」5.8%、「駐車場経営」4.1%、「放置」と「アパマン賃貸経営」がともに3.5%、「太陽光発電として活用」1.8%。

売却や賃貸、駐車場などの経営で収益化しているケースは計41.0%、空き家のままにしている人は計28.7%もいました。

■20.6%が「相続予定の不動産は欲しくない」

不動産を相続する可能性がある人に、その不動産の種類を聞くと、「戸建て」81.5%、「土地」33.6%、「農地」11.8%、「マンション」7.1%。相続経験者と異なって、農地より土地が3倍弱多く、また相続経験者同様にマンションは戸建ての1割にも満たない少なさでした。

続いて、「その不動産を相続する意思があるか」を聞いたところ、「ある」は79.4%、「ない」は20.6%となり、2割超の人は相続したくないと考えていました。

■詳しくはこちら→PDF「不動産相続調査」

2017.9.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

IT重説、10月からスタート

不動産の賃貸取引で、テレビ会議などのITを活用する重要事項説明(「IT重説」)がこの10月1日から始まります。本格運用の開始に向け、国土交通省は「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に、賃貸取引でのIT重説をこれまでの対面重説と同様に取り扱うことを追加するとともに、IT重説を宅地建物取引業者が適正・円滑に実施するためのマニュアルを策定しました。

■重説をテレビ会議機能で代替

賃貸取引にIT重説を導入すると、たとえば都市部での子息の賃貸探しや契約などで、地方にいる両親が上京する移動の手間や費用が軽減できることや、重説実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されています。

IT重説は、パソコンやテレビなどの端末を利用して、対面と同様に、説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要で、具体的にはテレビ会議などが想定されています。実施にあたっての事前登録が不要で、すべての宅建業者・宅建士ができます。

■詳しくはこちら→PDF「IT重説の概要」

「住宅確保要配慮者」賃貸住宅の登録制スタート

■登録・支援盛り込んだ改正SN法、10月25日施行

増加傾向にある民間空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を設ける改正「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(SN法)は、10月25日から施行されます。国は今後、年5万戸相当の登録を進め、2020年度末には17.5万戸に増やしたい考えです。

■登録数、2020年度末17.5万戸目標

住宅確保要配慮者を取り巻く環境は、①高齢単身者:今後10年で100万人増加(うち民間賃貸入居者22万人)、②若年層:収入はピーク時から1割減少、③若年夫婦:子どもを持たない理由に「家が狭い」(16%)、④一人親世帯:収入は夫婦子世帯の4割程度と、厳しさが増しつつあります。

しかし民間賃貸住宅では、空き家・空き室が増えつつあるものの、家賃滞納、孤独死、子どもの事故・騒音等への不安から、入居を拒否するケースが少なくありません。また、総人口が減少する中で、公営住宅の大幅増は見込めない状況にあります。

■登録物件の改修費、JHF融資で支援

このためSN法を改正(2017年4月26日公布)し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設。同時に、独立行政法人住宅金融支援機構(JHF)による支援措置の追加などして、住宅セーフティネット機能を強化するもの。

都道府県への登録は、耐震性能、居住面積などの基準に適合した物件(地域の実情に応じて強化や緩和あり)とし、都道府県は登録住宅の情報開示と賃貸人への指導監督を実施します。また、手すりや二重床の設置などといった登録住宅の改修費は、JHFの融資対象に追加して、支援体制を整える仕組みになっています。

また、居住支援法人による入居相談・援助、家賃債務保証の円滑化、生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付などで、側面支援を拡充していくことにしています。

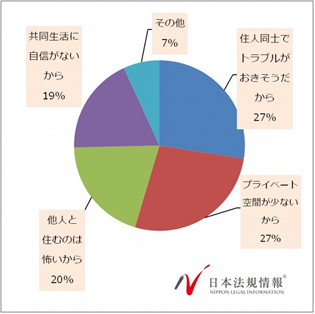

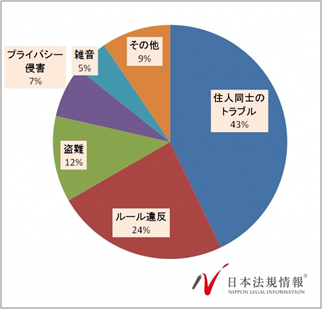

シェアハウス、「住みたいとは思わない」が8割超!?

共同利用できるスペースを持った賃貸住宅、シェアハウス。最近、国内でもよく聞かれ始めていますが、どう浸透しつつあるのでしょうか。相談サイトの調査によれば、8割超が「住みたいとは思わない」と考えているようで、その理由としては「住人同士のトラブルが起きそう」や「プライベート空間が少ない」「他人と住むのはこわい」といった声が目立ちました。

■心配は、住人同士のトラブル、プライベート空間の少なさ

この調査は、日本法規情報(東京)が、同社運営の3相談サポート(法律問題、不動産問題、弁護士事務所)の運用情報やアンケート調査をもとにまとめました。調査期間は2017年6月30日から7月14日までで、回答者は787人(男性370人、女性417人)。

まず「現在、将来シェアハウスに住みたいと思いますか」と聞いたところ、「住みたい」が16%、「住みたくない」が84%で、住みたくないと考えている人が全体の8割を超えました。

そこで、シェアハウスを避ける理由を聞いたところ、「住人同士でトラブルが起きそうだから」と「プライベート空間が少ないから」がともに27%で、全体の5割を超えました。続いて、「他人と住むのはこわいから」が20%、「共同生活に自信がないから」が19%などとなりました。

■実際のトラブル、住人同士43%。ルール違反24%、盗難も

では、自分自身や周囲の人が、実際にトラブルを経験したことがあるのでしょうか。結果はトラブルに「遭ったことがある」が38%、「遭ったことがない」が62%で、4割近くの人がトラブルを身近に感じていました。

トラブルの内容は、「住人同士のトラブル」が最も多くて43%。これに、「ルール違反」が24%、「盗難」が12%、「プライバシー侵害」が7%、「雑音」が5%などと続きました。

■生活基盤である自宅でのトラブルは大きなストレス

同社ではこうした結果を受けて、「知らない人や、仲のいい友達などと生活をともにできるシェアハウスは、魅力的なシステム。しかし、多くのトラブルが発生していることも事実」としたうえで、「生活を送るうえでの基盤でなる自宅で問題が起こることは、大変なストレス。大きなトラブルに発展してしまったときは、専門家に相談することもご検討ください」とPRしています。

深海鮫エキス、根拠がないのに「血液がさらさらになる」

根拠がないのに、「血液がさらさらになる」などと効果をうたい、健康食品の「プラチナ深海鮫エキスα」と「シマダの深海鮫エキス100」を電話勧誘販売を行っていた(株)島田製薬(東京)は8月31日、経済産業省北海道経済産業局から特定商取引法違反で業務停止命令(3カ月)と指示を受けました。違反行為は、「勧誘目的不明示」「再勧誘」「不実告知」「契約書面の記載不備」と悪質。道内をはじめ、全国で消費者相談が相次いでいました。

■北海道経済産業局、島田製薬を業務停止(3カ月)に

北海道経済産業局によれば、同社には次のような特定商取引法違反がありました。

これらは、訪問販売、電話勧誘販売にはありがちな違反行為なので、こうした勧誘を受けたり、困ったりしたら、具体的な被害が生じていなくても違反となりますので、消費生活相談所に相談するようにしましょう。

●勧誘目的不明示

勧誘に際し、電話をかけた直後に、商品のパンフレットを送ったかのように告げて勧誘のきっかけづくりをしたり、世間話をしてから勧誘を開始するなど、商品締結を勧誘するためのものであることを、勧誘に先立って告げていなかった。

●再勧誘

勧誘に際し、電話勧誘顧客が「いりません」などと、契約をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、再度電話をかけるなどして、継続して勧誘を行っていた。

●不実告知(ウソを言う)

勧誘に際し、電話勧誘顧客に対し、商品の効能の裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず、「シマダの深海鮫エキス100を飲むと血液が入れ替わって、健康を増進し、血液をさらさらにして、3カ月もしたら完全なきれいな血液になる」「プラチナ深海鮫エキスαは糖尿病に効きます」「薬の効果が早くなります」などと、あたかも病気の治療や予防、病状の改善ができるかのように告げていた。

●契約書面の記載不備

電話勧誘販売で当該商品の売買契約を締結した電話勧誘顧客に交付した契約書面に、書面記載不備があった。

■トラブル相談件数、北海道はじめ全国267件も

新聞報道によれば、2014年4月から2017年7月末にかけ、北海道をはじめ全国の消費者から消費生活センターなどに寄せられたトラブル相談や問い合わせは、計267件(北海道経済産業局まとめ)にのぼりました。なかでも2014年度が108件と多かったということです。

2017.9.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

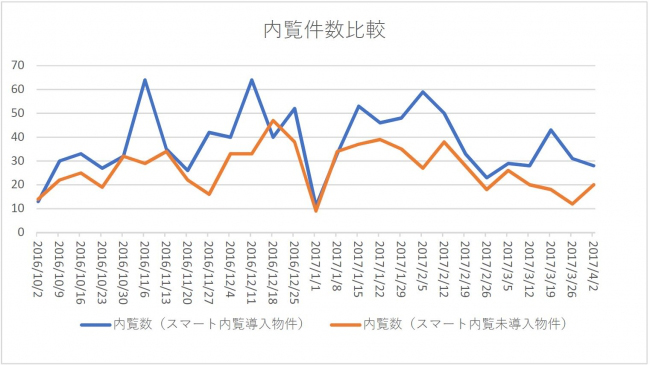

“スマート内覧”、8割が「セルフ内覧で入居判断できる」

賃貸物件の内覧にあたって、内覧者とオーナー・管理会社などとの間で手間となっている内覧日時の設定とカギの授受をIoT(*)で簡略化する“スマート内覧”が登場しています。導入事例を調査したところ、「導入物件への内覧は未導入物件の1.2倍に増えた」「セルフ内覧でも“入居判断できる”との意見が83.3%あった」とされ、調査を行ったシステム開発者は「より広域に、また様々な間取りの物件での運用が広まれば、さらに特徴的な結果が表れるはず。その分析結果は不動産業に欠かせない地域戦略の大きなヒントになる」と見ています。

■スマート内覧とは…「スマートロック+WEBカレンダー予約」

スマート内覧は、スマホなどでカギが開閉・管理ができる「スマートロック」と、WEBサイト上で予約・管理ができる「ウェブカレンダー予約」を連携させた不動産内覧サービス。今回調査を行ったライナフは、IoTデバイス「NinjaLock」を、物件ごとの公開ウェブカレンダーと連携させ、賃貸物件の内覧業務を効率化するサービスとして提供しています。

内覧希望者は、専用サイトから予約した時間に現地に行き、携帯端末の操作か音声通話で解錠し、自由に内覧することができます。内覧は自分自身で物件を探す個人だけでなく、顧客の希望条件にあわせて複数の物件を案内する不動産仲介業者からも活用されています。

■「カギ授受の手間」削減、「予約・内覧時間の制約」軽減

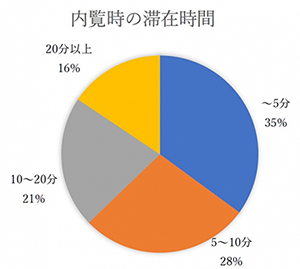

調査は、東京都23区内に立地する賃貸マンション13棟のうち、スマートロックを設置した空室住戸で、2016年10月~2017年4月に実施。スマート内覧を利用した個人、お客様を案内した不動産仲介業者、計55組について内覧動向と意見を聞きました。

これらの賃貸マンションには三菱地所ハウスネットが2016年10月からスマート内覧の本格導入を開始しています。従来は主として、空室住戸のカギ管理を物件近隣不動産業者に委託していたので、内覧時には事前にアポイントを取ったうえで、近隣不動産業者の営業時間内に訪問し、カギを授受する必要がありました。

スマート内覧の導入により、カギ授受の手間を大幅に削減し、時間の制約も軽減できたために、同社では「ユーザーの内覧ニーズにフレキシブルに対応できるようになった」と評価しています。

●「スマート内覧」の流れ

■公表概要は次の通り。

●内覧件数は未導入物件の約1.2倍

スマート内覧の導入物件と、未導入物件を比較したところ、導入物件は約1.2倍あった。物件の集客力に差はあるものの、スマート内覧の導入で、内覧受付時間が長くなったほか、不動産会社の定休日にも内覧可能になったことが増加に寄与していると考えられる。

●火曜水曜や、仕事終わりの内覧も

曜日別の利用割合(個人、不動産仲介業仲介)は、日曜日が全体の28.0%と、週末の土曜日より8ポイント高くなった。平日は、不動産仲介業者の定休日が集中する火曜日が10.2%、水曜日が4.5%と少ないものの、個人内覧に限ると他の平日と大きな差異はない。内覧ニーズは不動産業者の定休日に関係なく存在することがわかった。

また、時間帯別の利用割合は12~15時台が多い一方、退勤後18時以降の内覧も合計10.9%あり、これまで不動産業者の営業時間の都合で内覧ができなかった時間帯でのニーズも強いことがわかった。

●“いますぐ見たい”予約に対応できる

スマート内覧では各時刻の0分、30分スタートでそれぞれ25分間、55分間の内覧予約が取れるが、予約確定時間を分刻みに計測すると、すでに予約時刻がスタートしている時間帯での予約が全体の32.8%に上った。「すぐ内覧したい」という要望に、不動産業者の都合やカギの所在に関係なく応えられることが、この結果につながっていると考えられる。

●内覧滞在時間は平均11分強

スマート内覧システム上で解錠から施錠までの平均滞在時間を計測したところ、不動産仲介業者は13分、個人は9.9分、全体平均は11.1分となった。設置対象は単身者向けの都市型賃貸マンションが主であることから、個人・不動産仲介業者の間で大きな差は見られない。

●内覧者のエリア把握も可能

スマート内覧では、利用者のユーザー登録情報から、属性や案内する不動産仲介業者の店舗所在地などのデータ取得ができる。スマート内覧を導入する不動産管理業者は、どのエリアからの集客があるか把握でき、より効率的な他媒体への広告投下や不動産仲介業者訪問等に活用できる。

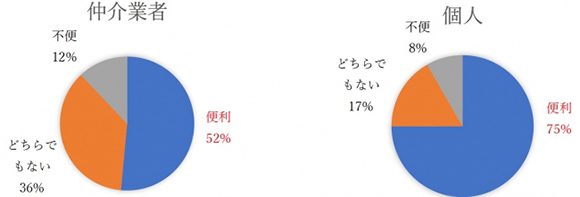

●「スマート内覧」の印象は「便利」が大半

スマート内覧と従来内覧とを比較した印象について、「便利」と回答した理由(自由回答)を見ると、不動産仲介業者の多くが「予約の手間、鍵取得の手間が削減される」ことを挙げた。個人は「時間の自由さ、営業をかけられない気楽さ・落ち着いて見られる」ことを挙げた。不動産内覧の潜在的な課題を解決したことが、内覧までのハードルを下げ、件数の増加にもつながったと考えられる。

スマート内覧の印象

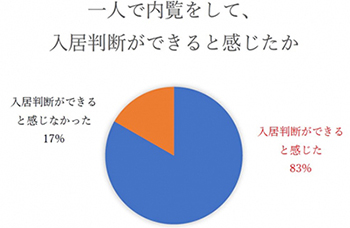

●個人のセルフ内見でも「入居判断できる」83.3%

個人内覧者に、「一人で内覧して、入居判断ができると感じたか」と聞いたところ、83.3%が「できると感じた」と回答し、実際に成約にも至っている。

*IoT:Internet of Things(モノのインターネット)の略語。

様々なモノ(物)がインターネットに接続され、情報を交換することにより、相互に制御・活用する仕組み。

経産省まとめの平成28年度「消費者相談件数」、9年連続で減少

経済産業省は8月10日、平成28年度中に同省とその出先機関である経済産業局にあった「消費者相談の概況」を公表しました。それによれば、相談件数は前年度より5.5%少ない7,509件となり、9年連続で減少しました。

相談件数のうち、「特定商取引法関係」が4,165件と全体の過半数(構成比55.5%)を占めていますが、その内訳を見ると、通信販売が1,277件、これまで最も多かった訪問販売が1,146件となり、通信販売が訪問販売を上回りました。

■特商法関係の相談件数、通信販売が訪問販売を上回る

通信販売では、インターネットを利用したものが2年連続で増加(27年度63件増、28年度108件増)。特定のESTA(米国への電子渡航認証)申請代行業者に関する相談が105件寄せられました。

ほか、特定継続的役務提供が前年度より106件増えて675件となりましたが、これはエステティックに関する相談が366件に増えたためです(前年度比139件増)。

「特定商取引法関係」に続いて、「割賦販売関係」が842件(構成比11.2%)と多く、以下「製品関係」761件(同10.1%)、「契約その他関係」494件(6.6%)などとなっています。

■電力小売自由化関係、相談件数は30件に減少

平成28年4月から始まった電力小売全面自由化については、平成27年度に57件ありましたが、平成28年度は30件。主な相談内容は「小売電気事業者情報を知りたい」「電気料金の請求事務に遅れが生じている」「訪問販売を受けて小売電気事業者と締結した契約をクーリング・オフできるか」などであったということです。

●相談件数の内訳

不動産業者のイメージ、「プラス」と「マイナス」が“相半ば”

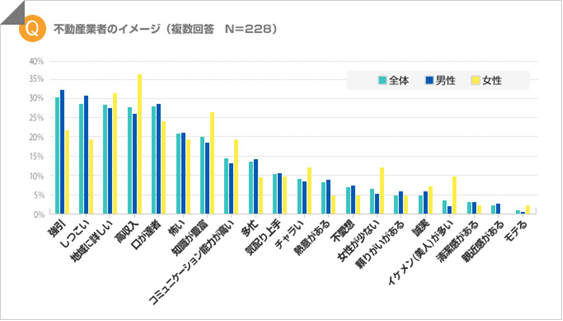

不動産業者に対し、利用者はどのようなイメージを持っているのでしょうか。不動産関連の比較査定サイトがWEB調査を行ったところ、「強引、しつこいなどといったマイナス面と、地域に詳しい、高収入といったプラス面が相半ばしている」「女性は男性に比べプラス面がやや多い」「不動産業者とのやり取りでは、“良かった”“嫌だった”と感じた人がそれぞれ半数ほどあった」ということです。

■プラスイメージ、女性は男性より多い傾向

この調査は、「スマイスター」を運営するシースタイル(東京)が、20代以上の利用者、全国228人を対象に、2017年6月に実施しました。

それによれば、「不動産業者のイメージ」を聞いたところ、1位「強引」30.7%、2位「しつこい」28.9%、3位「地域に詳しい」28.5%、4位「高収入」「口が達者」各28.1%の順となりました。以下、「怖い」21.1%、「知識が豊富」20.2%、「コミュニケーション能力が高い」14.5%、「多忙」13.6%、「気配り上手」3.8%など続きました。

これを男女別で見ると、女性は「高収入」「知識が豊富」「コミュニケーション能力が高い」「イケメンが多い」など、男性に比べ良いイメージを持っている人が多かったとしています。

■“良かった”と思うこと、「ない」が55%

また、「不動産業者とのやり取りで良かったと思うことがあるか」を聞いたところ、「ある」が44.7%、「ない」が55.3%。「どんなところが良かった」については、「対応が良かった」が70.6%と圧倒的に多く、ほかは「優良物件を紹介してくれた」21.6%、「契約後も気遣ってくれる)」「お金のことなど色々とアドバイスしてくれた」各17.6%など。

男女別では、男性は「手数料を値引きしてくれた」「不動産を予想以上に高く売却してくれた」などお金に直結、女性は「引っ越しや不用品回収(処分)の手配までしてくれた」など“プラスα”に好印象を持つ傾向にあったとしています。

■“嫌だ”と思った行為、「ない」が51%

一方、「不動産業者とのやり取りで嫌だなと思った行為はあるか」については、「ある」49.1%、「ない」50.9%。「どんなことがあったか」聞いてみると、1位「対応が悪かった」38.4%、2位「悪いことを事前に伝えてくれなかった」32.1%、3位「不動産売却価格が予想以上に安かった」25.0%など。全体として、思っていたこととは違った事態に不満を感じた人が多いことがわかったとしています。

なかには、「おとり広告物件だった」9.8%、「売却物件を囲い込みされた」5.4%など、少数ながらもモラルのない対応を受けた人もいました。

■「良い担当者を見つけることがコツ」とアドバイス

調査結果を他のサービス産業に比べると、全体としてあまりいい印象は持たれていないようにも思われますが、シースタイルでは「利用者は、より良い物件を紹介して欲しい、より高く売却して欲しいと期待を持ったり、こちらのペースで進めたいと思っている。その期待や思いと実情の乖離にともなって不満度が上がっているようだ」と分析。

そのうえで、「不動産は高額な商品であるから、良いと思う担当者を見つけることが、お互いにストレスフリーな関係を築くコツと言える」とアドバイスをしています。

平成28年の火災発生は3万6,831件、前年より2,280件減少

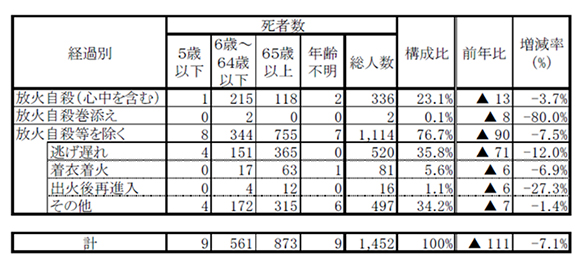

総務省が7月28日に公表した平成28年(1~12月)における「火災の状況」(確報)によれば、総出火件数は3万6,831件となり、前年より2,280件減少(5.8%)しました。また、火災による総死者数は1,452人、負傷者数は5,899人で、前年よりそれぞれ111人(7.1%)、410人(6.5%)の減少。これらのうち、共同住宅での発生は3,373件で、前年より401件(10.6%)減少しました。

■共同住宅は3,373件で、前年より401件(10.6%)減少

総出火件数のうち、建物火災は2万991件となり、前年より1,206件(5.4%)の減少。さらに、うち住宅火災は1万1,354件で、743件(6.1%)の減少となっています。

住宅火災のうち、共同住宅での発生は3,373件で、前年より401件(10.6%)の減少。建物火災全体の16.1%、うち住宅火災では29.7%を占めています。共同住宅で死者が発生した火災は170件で、死者数は177人、また負傷者数は954人となっています。

■住宅火災での高齢者の死者、619人へと8人増加

住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)は885人で、前年より29人(3.2%)減りましたが、このうち65歳以上の高齢者は619人。前年より8人増加(1.3%)し、住宅火災による死者数(同)の69.9%を占めています。

住宅火災の出火原因別死者数(放火自殺者等を除く885人)を見ると、「たばこ」146人(16.5%)、「ストーブ」99人(11.2%)、「こんろ」43人(4.9%)などの順となっています。ただ、438人(49.5%)は「不明・調査中」です。

●住宅火災の出火原因別死者数(放火自殺者等を除く885人の内訳)

2017.8.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

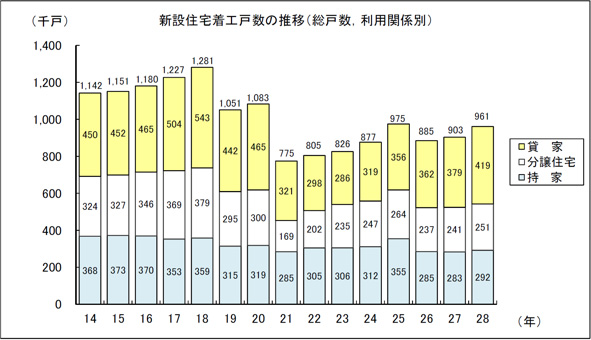

貸家新設、6月分で20カ月ぶりに減少

国土交通省が7月31日に公表した平成29年6月分の「新設住宅着工統計」によれば、貸家新設が前年同月より20カ月ぶりに減少しました。持家も3カ月ぶりの減少となったものの、分譲住宅が増加しため、新設住宅全体は1.7%増の8万7,456戸となりました。

6月分の新設住宅着工数を利用関係別に見ると、持家は2万6,037戸となり、前年同月比3.4%の減少(3カ月ぶりの減少)。貸家は3万5,967戸となり、2.6%の減少(20カ月ぶり)、そして分譲住宅は2万4,976戸となり、15.5%の増加(先月の減少から再びの増加)。ほか、給与住宅は476戸。

LIFULL HOME’Sサイト上で「住宅評価書」の公開を開始

LIFULL(ライフル)は、2017年8月1日から、「LIFULL HOME’S」サイト上で、既存住宅の建物検査(ホームインスペクション)の結果をまとめた「住宅評価書」の公開を開始しました。既存住宅の流通活性化に向けて今春から提供している「LIFULL HOME’S住宅評価」の一環として開始したもの。これにより、既存住宅を安心・納得して流通・購入できる市場の形成を貢献していきたいとしています。

■住宅評価書の情報公開と「LIFULL HOME’S 住宅評価」

「LIFULL HOME’S住宅評価」は、消費者が既存住宅を購入するときの不安を解消し、現在2割程度にとどまっている既存住宅(中古マンション・中古戸建て)の流通を活性化することを狙いとしており、国土交通省の「住宅ストック維持・向上促進事業」(平成28年度、29年度)として採択されています。

既存住宅の建物価値の検査・評価・見える化をカバーしており、サイト上での情報公開では、うち建物価値の「見える化」の実現。これによる主なメリットとして、次のような4点を挙げています。

①一定の基準を満たす建物検査が行われた物件のみを選定

国交省が推奨する基準に沿って、信頼性の高い建物検査が行われた物件のみを掲載している。対象物件は、物件一覧から「LIFULL HOME’S住宅評価」アイコンで識別できる。ほか、対象物件だけをまとめた特集ページも設けているので、建物検査済みの中古マンション・戸建て物件を探すことができる。

②建物検査により標準以上の品質が保証された物件を認定

対象物件のうち、「LIFULL HOME’S」が定めた基準をクリアした物件を「LIFULL HOME’S 認定物件」として表示している。認定は「価格査定」「瑕疵保険」「設備保証」「シロアリ検査(戸建てのみ)」の4項目ごとに行い、より安心して購入できる物件がひと目でわかる。

③モデル図などを用いたわかりやすい画面

物件ごとの住宅評価書は、モデル図やアイコンを用いた見やすいページで内容を確認できる。査定価格や保証の金額、期間など、重要な項目は大きく表示するなど、住宅購入経験のない人も理解しやすいページデザインになっている。

④戸建ての建物と土地の価格を分割表示

通常の査定では、建物と土地を合算した価格だけしか提示されないが、「LIFULL HOME’S住宅評価」では、それぞれ査定した金額を表示する(不動産流通推進センターの価格査定マニュアルを活用して価格査定している場合のみ)。

■LIFULL HOME'S住宅評価物件特集例(中古戸建て)

→http://www.homes.co.jp/kodate/chuko/theme/12166/list/

TDB景気DI値、7月は旺盛な建設投資と猛暑が景気を押し上げ

帝国データバンク(TDB)が8月3日に公表した2017年7月の「景気動向調査」によれば、景気DIは前月比0.8ポイント増の47.6となり、2カ月連続で改善しました。国内景気は、旺盛な建設投資や猛暑が寄与するかたちで大企業や建設業が50を上回るなど、回復が続いています。今後は「好調な輸出の継続に加え、建設関連と設備投資がけん引役となり、回復傾向が続く見込み」にあります。

■建設・製造・卸売など7業界が改善

今回調査では、「建設」「製造」「卸売」「運輸・倉庫」など7業界が改善し、「農・林・水産」「小売」など3業界が悪化しました。猛暑により冷暖房機器の需要が上向いたほか、自然災害からの復旧・復興工事も「建設」を中心に押し上げ、建材関連などにも波及しました。また、好調な半導体や自動車を通じて「製造」や「卸売」の関連業種の景況感も上向きました。

■10地域中9地域が改善、四国横ばい

地域別に見ると、「北海道」「北関東」「九州」など10地域中9地域が改善。「四国」が横ばいとなりました。台風や地震による災害復旧・復興工事が被災地域の「建設」など関連業界の景況感の押し上げに寄与。他方、国内外からの観光客数増加もプラス材料となりました。

■北海道の景気DI値48.4、2カ月ぶりに改善

うち、「北海道」の景気DI値は48.4となり、前月比2.7ポイント増加。2カ月ぶりに改善しました。「建設」(景気DI値:4.5 ポイント増)は、災害復旧にともなう河川工事など公共工事の増加に加え、民間の建築工事が活発だったことなどもあり、「北海道」の景気DIを1.0 ポイント押し上げました。また、「卸売」(同2.9 ポイント増)は、建設業の持ち直しを受けて建材関連や化学品卸売が好調でした。

■詳しくはこちら→PDF「TDB7月景気動向調査」

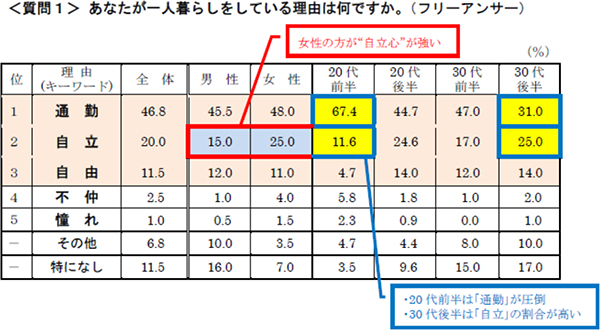

首都圏内に実家がありながら1Rに単身入居

■約半数が「通勤」時間短縮のため

首都圏に実家がありながらワンルームに単身入居している未婚の20代・30代の社会人を対象に、実家に帰る頻度など「親との距離感」について調査したところ、「一人暮らしの理由は半数が通勤時間の短縮」「実家に帰るのは5割強が半年に1回以下」などと、通勤事情や独立心から一人暮らしをする若者の意識と行動が検証できたということです。

■実家に帰るのは、5割強が半年に1回以下」

この調査は、首都圏を中心に「ガーラマンションシリーズ」を展開するFJネクスト(東京)が2017年6月初旬に、インターネット調査会社を通じて実施しました。調査対象は首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のワンルーム単身入居者で、実家が首都圏にある社会人の未婚男女400人。

■質問の回答の要約は次の通りとなっています。

Q1 あなたが一人暮らしをしている理由は何ですか。

→約半数が「通勤時間の短縮」のため。

Q2 あなたが実家に帰る頻度はどの程度ですか。

→5割強が「半年に1回以下」。首都圏内の「帰省」も意外と少ない。

Q3 実家に帰る一番の理由は何ですか。(複数回答)

→お互いの「顔見せ」が約6割。男性20代前半は「親の顔が見たい」が44.1%(「親離れ」できない?)。

Q4 実家に帰らない理由は何ですか。

→ 約4人に3人が、「面倒」だから。「親とのコミュニケーションが面倒」は20代前半が0%なのに、30代後半は41.7%と格差。

Q5 親御さんがあなたの住まいに来ることがありますか。

→約6割が「この1年、1度も来ていない」。女性と20代前半は来訪頻度が上昇。

Q6 親御さんは、あなたの住まいの合鍵を持っていますか。

→親の合鍵所持率は約3割。男性よりも女性の方が高い。

Q7 親御さんから金銭的援助を受けていますか。

→金銭援助を受けている人は約1割。20代はやや多め。

→援助額は「1万円」が主流も、最大21万円というケースも。

→援助には、素直に「感謝」75.6%。ただし、「複雑」と感じる人も。

Q8 親御さんのありがたみを感じるのは、どのようなときですか。(複数回答)

→男性20代前半は「おふくろの味」がとても恋しい。

Q9 一人暮らしをやめて実家に戻りたい気持ちは何パーセントありますか。

→実家に戻りたい気持ち「0%」が46.0%、30代後半は56.0%に増大。「50%未満」は合計83.5%と大半が実家に戻ることに消極的。

Q10 親御さんとの心の距離は、住まいと実家の距離より近い、遠いか。

→「近い」34.8%、「遠い」22.5%で、離れて住んでいても心は離れていない。

住宅景況感調査、第1四半期は総受注戸数・金額、低層賃貸ともにマイナス

住宅生産団体連合会は7月31日、平成29年7月度の「経営者の住宅景況感調査」の結果を公表しました。それによれば、平成29年度第1四半期実績(4~6月)の景況判断指数は、対前年同期比で、前4月度予測(総受注戸数+11ポイント、総受注金額+12ポイント)に対し、総受注戸数は△38ポイント、総受注金額は△29ポイントとなり、戸数は5四半期連続のマイナスとなりました。金額でも平成26年度第1四半期以来、約3年ぶりの2四半期連続のマイナス。うち、低層賃貸住宅は前4月度予測(受注戸数+17ポイント、受注金額+17ポイント)に対し受注戸数が△50ポイント、受注金額が△41ポイントと、3四半期連続でマイナスとなりました。

■第2四半期見通し、総受注戸数・金額ともプラス転換

第1四半期実績に対しては、「注文住宅は受注減だが、分譲住宅は受注増のため、戸建住宅のビジネス全体の受注はそれほど落ち込んでいない。一次取得者からの受注は比較的堅調だが、建替えの顧客が受注までに時間がかかる傾向にある」「展示場来場は比較的堅調だったが、顧客が住宅購入及びリフォームに踏み切る決め手に欠け、商談の長期化が続いた」などのコメントが聞かれました。

ただ、第2四半期見通し(平成29年7~9月)は、総受注戸数が+4ポイント、総受注金額が+8ポイントとプラスに転じています。これについては、「個人消費の回復基調が見られ、低金利の住宅ローンや政府の住宅取得支援策の継続もあり、住宅取得に対する関心は底堅く推移。賃貸住宅は受注環境に変化はなく、好調なトレンドが継続」「大幅な市場改善は見込めない分、ZEHの推進や共同建ての受注促進によって受注単価を上げていく」などといったコメントが出ています。

■低層賃貸も、第2四半期見通しは総受注戸数・金額ともプラス

これらの中で、低層賃貸住宅の第1四半期実績は、前4月度予測(受注戸数+17ポイント、受注金額+17ポイント)に対して、受注戸数△50ポイント、受注金額△41ポイントと、3四半期連続でマイナスとなりました。「前年をやや下回るものの、都市部の3、4階建ての受注が賃貸住宅全体の受注を牽引している」「比較的規模の大きい共同建ての受注が伸びており、金額ベースでは堅調さが続いている」「棟数、金額ともに微減」「戸数は減少したものの単価がアップしたため金額は横ばいとなった」などのコメントが出ています。

一方、第2四半期見通しは、受注戸数△13ポイント、受注金額△5ポイントと、マイナス予測となっています。コメントでは、「高品質な賃貸住宅需要の増加と相続税対応への高いニーズが継続しており、受注環境に大きな変化はなく、都市部を中心に好調なトレンドが続く」「都市部では、好調さを維持」「市場に大きな変化はなく、堅調な受注を見込む」「提案力強化などでプラスを予想」が見られます。

■詳しくは→PDF「7月度経営者住宅景況感調査」

住宅団地再生検討会(第2期)が8月スタート、制度見直しの活用など幅広く検討へ

国土交通省は、老朽化した住宅団地の建て替え・改修を含めた再生を促進するため、「住宅団地の再生のあり方に関する検討会(第2期)」を8月1日にスタートさせました。最近実施した都市再開発法などの制度見直しによる再生や、戸建住宅団地の再生と魅力向上といった観点も含め、再生施策のあり方を幅広く検討していくことにしています。

■全国の住宅団地は5,000団地・200万戸、うち旧耐震基準1,600団地・50万戸

全国の住宅団地は約5,000団地(約200万戸)があり、全国の総マンションストック数の1/3を占めています。うち、いわゆる旧耐震基準によるものが約1,600団地(約50万戸)。昭和58年以前に建設された東京都内の住宅団地は285団地ですが、うち96%にあたる275団地が敷地全体を共有しているタイプとなっています。

■現状の課題(第1期検討会)は、老朽化と高齢化が同時進行

第1期検討会での取りまとめは、現状の課題として次のような点を指摘しました。

- ストックの老朽化と居住者の高齢化が同時に進行している。

- 住宅団地の老朽化が周辺地域全体の活力低下へ波及するなど、まちづくりの面からも課題が表面化している

- 区分所有法に基づく権利関係にともなう合意形成が困難である。

- 居住者の多様なニーズや立地特性に対応できる柔軟な事業手法が存在しない。

- 「一団地認定」(建築基準法第86条、*)の変更・廃止手続きに向けた合意形成が困難である。

■第1期検討会が提唱した「当面の課題」と「中期的課題」

そのうえで検討会では、「当面実現すべき事項」として、①地域の拠点として再生を図る場合の市街地再開発事業適用の円滑化、②既存ストックの活用など立地特性に応じた柔軟な事業実施を可能とするための仕組み、③一団地認定の職権取消しが可能であることの明確化、を提示。

また、「今後中期的に実現していくべき事項」として、①より広範な住宅団地等に適用可能となる柔軟な再生手法の実現、②一団地認定制度をより使いやすくするための検討、を提唱しています。

*一団地認定:特定行政庁が、「一つの団地の土地」を「一つの敷地」と見なして、建築規制を緩和して適用する認定制度。建築確認は本来、一つの建物ごとに独立した敷地を確定し、建築基準に適合するかが判断されます。しかし、一団地認定を受ければ、複数の建物を建築するときでも“一つの敷地に建築する”と見なされ、接道義務、容積率制限、建ぺい率制限、日影規制などが緩和されます。

2017.8.01 賃貸経営ニュースダイジェスト

マンション管理業者立入検査、是正指導率45.4%

国土交通省は7月19日、平成28年度のマンション管理業者への全国一斉立入検査の結果を公表しました。それによれば、是正指導率は前年度の37.8%から45.4%へと増えたものの、「過去5年間の平均は42.3%であり、全般的な傾向としては例年並み(若干増加)であった」と評価。一方で、「管理組合財産の分別管理方法などの制度改正(平成21年5月、省令改正)に対する理解不足が依然として見られる」と注意を喚起しています。

■制度改正関連の違反除くと、指導率は25.5%

今回の立入検査は、前年度に引き続き、管理業務主任者の設置、重要事項の説明、契約の成立時の書面の交付など、5つの重要項目を中心に、全国141社に対して実施されました。うち是正指導を受けたのは64社で指導率は45.4%。前年度の37.8%より7.6ポイント増えました。省令改正による制度改正に係る違反を除くと、是正指導は36社、指導率は25.5%になります。

■違反最多は圧倒的に「重要事項の説明等」

是正指導を法令事項別にみると、「重要事項の説明等」が51社と最も多く、次いで「契約の成立時の書面の交付」「財産の分別管理」「管理事務の報告」「管理業務主任者の設置」の順となっています。

また、是正指導事項別の指導率を前年度と比較すると、「管理業務主任者の設置」は0.7%(前年度1.5%)、「管理事務の報告」は14.2%(同16.3%)へと減少。その他の事項は若干増加しました。

■マンションストック634万戸、管理業者2,131社

マンションのストック戸数が約634万戸(平成28年末現在)に達する中で、マンション管理業者の登録数は2,131社(平成28年度末現在)にのぼっています。立入検査はマンション管理適正化法が平成13年8月に施行された4年後、平成17年度から、各地方整備局で全国一斉に実施しています。

違反のあった業者に対しては、立入検査時に是正を指導済み。関係団体には発表当日付けで、研修活動などを通じた適正化指導等を要請しています。

●適正化法条項別是正指導社数

- 管理業務主任者の設置(第56条関係)…1社(1社)

- 重要事項の説明等(第72条関係)…51社(28社)

- 契約の成立時の書面の交付(第73条関係)…29社(25社)

- 財産の分別管理(第76条関係)…21社(3社)

- 管理事務の報告(第77条関係)…20社(20社) *会社数のカッコ内は、省令改正による制度改正に係る違反を除いた社数。

国交省モデル事業「LIFULL HOME’S空き家バンク」、自治体からの参加登録受付

LIFULL(ライフル)は7月19日、国土交通省「全国版空き地・空き家バンクの構築運営に関するモデル事業」で構築を進めている「LIFULL HOME’S空き家バンク」で、同日より自治体からの参加登録の受付を開始したと発表しました。これに合わせて同社は、一般社団法人全国空き家バンク推進機構と、「LIFULL HOME’S空き家バンク」の普及推進を目的とした提携を行いました。

■今年9月からβ版(試用版)のサービス提供を開始

このサービスは、地方自治体が募集する空き家・空き地と、それらの利活用を希望するユーザーとをマッチングする情報プラットフォームです。国土交通省が推進する「全国版空き地・空き家バンクの構築運営に関するモデル事業」の実施事業者として、同社が運営。自治体向けに、空き家・空き地の情報を登録し、編集・公開する管理システムを無償提供します。

これにより、現在各自治体が個別に公開している空き家・空き地バンクを一元化し、物件の利活用を希望するユーザーが統一されたフォーマットで検索、比較できるようになります。

同社では、自治体参加登録の受付にともない、空き地・空き家情報の全国的なデータ統合を進め、今年9月よりβ版(試用版)のサービス提供を開始する予定です。

■空き家問題の解決に向け全国空き家バンク推進機構と提携

同社はこれに合わせてこのほど、「LIFULL HOME’S空き家バンク」の普及推進を目的に、一般社団法人全国空き家バンク推進機構と提携しました。

同機構は、自治体首長経験者や不動産関連政策の有識者などが、空き家問題の解決を目指して2017年6月に設立した団体で、70を超える自治体が賛同しています。

同社では提携に基づいて、機構が持つ自治体とのネットワークや知見と、同社が運営する日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」で培った情報プラットフォーム構築・運営のノウハウとで、「LIFULL HOME’S空き家バンク」を通じた空き家・空き地の有効活用を加速していく考えです。

■空き家率、このままでは2033年には30%超えも

人口減少やライフスタイルの変化により、日本国内の空き家は増え続けており、平成25年「住宅・土地統計調査」(総務省)によると、空き家数は820万戸、空き家率13.5%に上昇。この傾向は今後さらに加速し、2033年の空き家率は30%を超えるとの予測も出ています。

仮設住宅に移った人の「うつ」発症2倍に

■「みなし仮設」、新居移転・転居なしと大差なし

近年、全国各地で地震、豪雨などによる自然災害が発生し、そのたびに住居を失った被害者に対する迅速な「みなし仮設」の提供が注目されていますが、東日本大震災の被災地に対する調査結果から、仮設住宅に入居した高齢者は自宅から転居しなかった人に比べて「うつ」の発症のしやすさが2倍になっていたことが明らかになりました。賃貸住宅を利用した「みなし仮設」や新居へ移った人は、転居しなかった人と発症のしやすさに大きな違いはなかったということです。

■千葉大学などの研究グループが追跡調査を分析

この調査結果は、千葉大学などの研究グループ「日本老年学的評価研究プロジェクト」が7月24日、東京大学本郷キャンパスで会見して公表しました。研究グループは東日本大震災の7カ月前に、宮城県岩沼市の65歳以上の高齢者を対象とした健康状況などの調査を行っていて、震災の2年半後に追跡調査を実施。

震災後に「うつ」を発症した360人を、震災後の住まいと「うつ」発症との関連を統計学的に分析した結果、震災後にプレハブの仮設住宅に入居した人は、転居しなかった人に比べて発症のしやすさが2倍になっていました。「みなし仮設」や新居へ移った人は、転居しなかった人と大きな違いは見られなかったということです。

研究グループは、狭い空間や薄い壁など仮設特有の狭い空間での生活などが影響しているのではないかと見ています。

■賃貸入居者、地域とのつながりが課題

この発表では、うつ発症リスク(④)のほか、次のような分析結果も公表しています。

- 社会的な結びつきが、被災経験による認知症の進行を緩和する

- 仮設住宅への集団移転は、震災後の社会的な結びつきを維持

- 子どもの頃に逆境体験のある高齢者は、高次機能の低下リスク46%増

- 仮設住宅への転居で、うつ発症リスクは2倍に

- 仕事をやめた高齢者は、抑うつ度が約0.3ポイント増加

- 歯が20本以上の高齢者健康寿命は、92日長く、要介護も55日短い

- 地域住民から見守り・声がけされる可能性は、男性、未婚者、賃貸居住者などで半減

- 近所付き合いが少ない男性高齢者は、買い物が不便だと肉魚・野菜果物不足が1.3倍

2017.7.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

全国の貸家新設、5月も19カ月連続増加

旺盛な新設が続いている貸家は、6月30日に発表された5月の建築着工統計でも

1.6%ながら前年同月より増え、19カ月連続増加を記録しました。

■民間資金利用が支える貸家新設増

5月の全国の新設住宅着工は7万8,481戸。うち持家は2万3,846戸で、前1.5%増となり、前月に続き2カ月連続の増加。貸家は3万2,956戸で、1.6%増となり、19カ月連続の増加。また、分譲住宅は2万1,347戸で、3.9%減り、前月の増加から再び減少しました。給与住宅は332戸(43.4%減)。

ちなみに貸家新設のうち、公的資金によるものは2,811戸で、1.9%減(3カ月連続減少)、民間資金によるものは3万145戸で2.0%増(19カ月連続増加)となっています。

■“実需見込めない貸家バブル”に警戒感

貸家新設の増加は、相続税増税と低金利政策が大きな要因となっています。背景にはアパートローンの利用増もあることから、抑制誘導が進んでいるようです。また、昨年半ばあたりからは、実需が見込めない“貸家バブル”を警戒する市場レポートが散見され始めています。

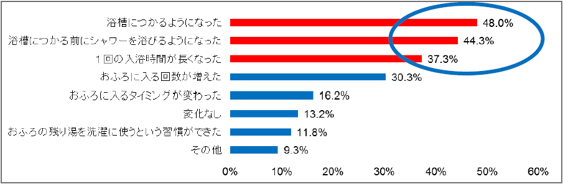

外国人から見た“日本のおふろ事情”、半数が馴染むも家庭内シェアにびっくり

給湯機器メーカーのノーリツ(神戸市)は6月13日、日本文化の一つでもある「おふろ」について、日本在住の外国人を対象に行った入浴実態・意識調査結果「おふろ白書インターナショナル」を公表しました。それによれば、半数が日本で“浴槽に・就寝前に・長くつかる”ように変化しましたが、一方で「家族でお湯をシェア」にびっくりし、「一人で入る」が7割と圧倒的。また、本国人にすすめたいNo.1は、日本のおふろの「ハイテク機能」でした。

■給湯機器メーカーが調査、本国にすすめたい№1は「ハイテク機能」

同社はアジア・北米・豪州をはじめ世界に向けて、日本の湯まわり設備の特徴を生かした給湯器などの販売を展開しています。調査は、外国出身の人たちから日本のおふろがどう理解されているのか、実際に入浴体験をしている日本在住者(英語話者)を対象に調査しました。実施時期は今年4~5月で、有効回答数は644人

調査結果のポイントは次の通りとなりました。

- 日本に来る前…本国では「浴槽・シャワー」「トイレ」が同じ部屋の人が半数以上。

- 日本に来ての入浴三大変化…「浴槽に」「就寝前に」「長くつかる」ようになった。

- 日本に来ても変わらないこと…一人で入ることが多い人が7割と圧倒的。

- 内湯と外湯を組み合わせている人が3割。「SENTO」利用経験者も6割。

- 内湯では、2人に1人が「音楽を聴く、テレビを観る」と一般的。

- 来日して家族での「お湯のシェア」にビックリした人が65%。

- 本国の人にすすめたいNo.1は「ハイテク機能」。

- 日本のおふろへの要望…もっと大きく。お手入れ性やハイテク機能の充実を。

■日本に来てから、入浴習慣にどのような変化がありましたか?(n=644、複数回答)

■あなたの今の日本での入浴スタイルを教えてください(n=644、複数回答)

■詳しくはこちら→PDF「おふろ白書インターナショナル」

国交省・空き地活用検討会、官民一体のプラットフォームづくりなど提唱

国土交通省は6月29日、「空き地等の新たな活用に関する検討会」のとりまとめ内容を公表しました。空き地等の新たな活用を促進するための枠組みとして、空き地の管理・活用に関するビジョンの策定と官民一体となったプラットフォームづくりや、地域住民等が生活環境の維持等に役立てるための「地域のコモンズ」としての多様な管理・活用の推進を提唱する内容となっています。

■検討会とりまとめのポイント

今年1月23日に設置された検討会では、空き地等の所有者や自治体に対し、現状や課題認識に関するアンケートを行ったほか、委員をはじめ有識者による事例紹介や政策に関する情報提供を実施。計5回にわたる議論を踏まえ、空き地等の適正な管理・活用方策の今後の方向性などを打ち出しました。

ポイントは次の通り

-

●当面の空き地対策の展開

- モデル的な先進事例を積み上げ、他地域へ横展開を実施

- 空き地の実態把握を推進するとともに、自治体内外部での行政情報の活用方策を検討

- 管理水準が低下した空き地所有者への是正措置の円滑化や支援の方策を検討

- 空き地等の新たな活用を促進するための枠組み

-

●空き地等の新たな活用を促進するための枠組みのポイント

- 空き地の管理・活用に関するビジョンの策定と官民一体となったプラットフォームづくり

- 地域住民等が生活環境の維持等に役立てるための「地域のコモンズ」としての多様な管理・活用を推進

- 情報を活かして、空き地所有者、地域コミュニティ、空き地の利用者等の間をコーディネートする機能を地域に見合った役割分担(民間・行政・地域コミュニティ)の下で推進

- 地域コミュニティ等による空き地等の暫定利用と集約化の取組みを支援する方策を検討

平成29年の路線価、札幌が上昇率第3位、ニセコ高原比羅夫線通り全国トップ

国税庁は7月3日、「平成29年分の路線価」を公表しました。都道府県庁所在都市の最高路線価で、上昇が大きかったのはまず東京(銀座中央通り、26.0%)、次いで京都(四条通、20.6%)でしたが、前年11.8%上昇で第10位だった札幌(札幌停車場線通り)が17.9%上昇となり、第3位となりました。

■札幌停車場線通り17.9%上昇

都道府県庁所在都市の最高路線価は、上昇44カ所・下降3カ所(秋田、新潟、水戸)。前年の上昇42カ所、下降5カ所(鳥取、秋田、青森、新潟、水戸)からやや好転しました。

札幌停車場線通りの1㎡あたりの最高路線価は、368万円。前年は312万円でした。

一方、札幌国税局が同日公表した管内各税務署の最高路線価を見ると、上昇率1位は外国人旅行客の増加でリゾートホテルの建設が進む倶知安・道道ニセコ高原比羅夫線通りで、77.1%、上昇率は前年の50%から続伸し、今年は全国最大。

2017.7.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

国交省、「不動産投資市場の成長に向けたアクションプラン」策定

国土交通省(土地・建設産業局)は、不動産投資市場政策懇談会での議論を踏まえて6月21日、リート(不動産投資信託)などの資産総額の倍増(2020年ごろ、約30兆円)などに向けた「アクションプラン」を策定しました。今後、このプランに沿って、①CRE(企業等不動産)、②リート市場、③不動産投資家の投資環境、④人材育成、の4改革を進め、不動産投資市場を魅力的かつ安定的に成長させていく考えです。

■リートなど資産総額の倍増目指し4改革推進

生産性の向上や需要の創出による中長期的な成長を実現していくには、それを支える不動産ストックの有効活用を最適化することが喫緊の課題とされており、先ごろ閣議決定された「未来投資戦略2017」では、2020年ごろまでにリート等の資産総額を約30兆円に倍増することが打ち出されました。

「不動産投資市場の成長に向けたアクションプラン」はこうした中、不動産投資市場政策懇談会で行われた議論を踏まえ、不動産投資市場の成長目標の実現に向けて官民が共同して取り組む具体的施策としてまとめられたもので、次の4つが骨格となっています。

■アクションプランの概要

●CRE等の改革(企業等不動産の活性化)

企業などが保有する不動産ストックを、成長性の高い資産へと転換するため、ガイドラインの改訂やフォーラムを開催。これまでCREの有効活用に積極的ではなかった業界・団体におけるCRE戦略の導入・実施を促す。

●リート市場等の改革

成長拡大する不動産需要に対し、不動産ストックの価値向上を支えるために必要な資金を調達する不動産投資市場の機能向上を図る。

●不動産投資家の投資環境の改革

多様な投資家からの投資を呼び込むため、不動産情報基盤の充実など不動産投資環境の整備を進める。

●人材育成の改革

上記3改革に必要な人材を確保するため、産官学金が連携して人材育成の機会の提供を促進する。

■詳しくはこちら→PDF「不動産投資市場の成長に向けたアクションプラン<概要>」

■佐倉市、若者世帯の定住化に向け「戸建賃貸住宅家賃補助」開始

佐倉市(千葉県)は、平成29年度から「戸建賃貸住宅家賃補助事業」をスタートさせ、6月13日から募集を開始しました。市内で新たに賃貸契約した若者世帯・子育て世帯の家賃を補助する制度で、同市では若者世帯の定住化を通じて、人口の維持・増加の促進、健全なコミュニティの維持・発展、空き家の抑制と中古住宅の利用促進を進めていくことにしています。

■補助事業の概要は次の通り

-

●補助対象者

-

新たに戸建て住宅を賃貸契約した人(申請時において契約から1年以内)。

*契約更新は対象外 - 平成29年月1日時点で、18歳未満の子どもを育てている世帯、または夫婦どちらかが40歳未満の世帯

下記2条件を満たした人が対象となる。

-

●補助対象住宅

- 戸建ての住宅であること

- 建築基準法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途の規定)に抵触していないこと

- 親族の所有する住宅でないこと

- 家賃(平成29年4月~平成30年3月分)。

*共益費、管理費、駐車場使用料等は対象外

●対象となる費用

●補助金額

毎月の家賃の3分の1以内(上限2万円)×24カ月

■詳しくはこちら→「平成29年度 佐倉市戸建賃貸住宅家賃補助事業」

地震保険料、2019年に再引き上げ(平均3.8%)

地震保険料が2017年1月の引き上げ(全国平均5.1%)に続き、2019年から再引き上げされます。損害保険料率算出機構が2017年6月15日に金融庁に行った「基準料率」の変更届け出によれば、引き上げ幅は全国平均で3.8%となる見込み。

■3回値上げの2回目、今回は長期係数も見直し

地震保険料は東日本大震災(2011年3月)のあとに見直された被害予測に基づいて、2014年に基準料率が平均15.5%引き上げられました。しかし、2015年9月、その後の危険度計算でさらに引き上げが必要となったとして、保険各社でつくる損害保険料率算出機構が平均19.0%の引き上げを金融庁に届け出ており、3回に分けて実施することになっています。

2019年の引き上げは2017年1月引き上げに続く2回目にあたり、3回目は2021年となる予定です。

今回は近年の金利状況も踏まえて、保険料一括払いする場合に使用する割引係数「長期係数」も見直され、保険期間2年は変更なし(1.90)ですが、例えば3年は2.80(現行2.75)、5年は4.60(4.45)などとなります。

■最大引き上げ14.9%(福島県)、最大引き下げ15.8%(愛知県など3県)

地震保険の保険料は、最新の被害想定などをもとに、都道府県別(1~3等地に区分)、建物の構造ごと(イ構造:耐火・凖耐火・建築物及び省令凖耐火建物等、ロ構造:イ構造以外の建物)に設定されています。

機構が2017年6月15日に行った変更届け出によれば、基本料率の引き上げ幅は全国平均で3.8%。最大引き上げ率は14.9%(福島県)、最大引き下げ率は15.8%(愛知県・三重県・和歌山県)となっています。また、建物構造別の平均引き上げ率はイ構造が5.5%、ロ構造が2.2%となっています。

■詳しくはこちら→PDF「地震保険基準料率の届出(2017年6月)」

「家賃債務保証業者の登録制度」説明会、全国3カ所で開催

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正にともなって創設される国土交通省「家賃債務保証業者の登録制度」の説明会が7月31日から、東京、福岡、大阪の全国3カ所で開催されます。参加は無料。開催日3日前までに、インターネットでの申し込みが必要です。

■民間賃貸や空き家を活用して、住宅確保要配慮者に住まいを供給

この登録制度は、民間賃貸住宅や空き家等を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯などに住まいを供給するための仕組み。住まいの供給にあたり、家賃債務の保証を適正かつ確実に実施できると認められ、国土交通省が定める要件に該当すれば登録が受けられます。

説明会は、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者などを対象に、午後2時(開始30分前に開場)から2時間ほど行われ、国土交通省担当官が家賃債務保証業者の登録制度、新たな住宅セーフティネット制度について説明します。

●申し込み先:家賃債務保証業者の登録制度に関する説明会 受付窓口

(https://www.jpm.jp/app/semi66/、受付フォームは外部のページにリンクされます。)

●開催日程

不動産投資、買い時感は下がったが、「間もなく買い時がくる」は増加

■野村不動産アーバンネット「不動産投資に関する意識調査」

野村不動産アーバンネットは6月8日、投資用不動産サイト「ノムコム・プロ」の会員を対象に5月に実施した「不動産投資に関する意識調査(第8回)」の結果を公表しました。それによれば、①買い時感は下がったが、「間もなく買い時がくると思う」は増えた、②不動産投資への満足度は「良かったと思う」が84.8%と高い、③投資用物件の売却理由は「不動産価格が上昇したから」が増えた、④マイナス金利の導入で28.4%が「投資意欲が上がった」と回答した、ということです。

■調査結果のポイントは次の通り。

-

●買い時感は下がったものの、「間もなく買い時がくると思う」は増加

- 投資用物件の買い時感については、「買い時だと思う」と「間もなく買い時がくると思う」を合わせると54.0%。前回調査(2015年5月)より2.3ポイント減少した(以下、ポイント増減はいずれも前回調査比)。

- しかし、「間もなく買い時がくると思う」だけをみると、5.1ポイント増加しており、回答者の心理の変化がうかがえる。

- 1年後の不動産価格の予測は、「横ばいで推移する」と「下がる」が前回調査に比べて増加。「上がる」は24.8ポイント減って30.8%となった。

- 不動産投資を行っていることについて、84.8%が「良かったと思っている」と回答。4.4ポイント増えた。

- 今後の中長期的な展望については、「買い増しを検討したい」が最も多く59.1%。4.6ポイント増えた。

- 過去3年間に投資用物件を売却した方の割合は26.0%。1.7ポイント増えた。

- 売却した理由の1位は「所有物件を組み換えるため」が61.6%で9.7ポイント減少。2位は「不動産価格が上昇したから」の56.6%で、12.9ポイント増えた。

- マイナス金利の導入で「投資意欲が上がった」は28.4%、「特に変化なし」は65.9%、「下がった」は5.3%となった。

- 金融機関からの借入れ利用者に、マイナス金利導入の影響を聞いたところ、「金利の見直しを相談したい」22.0%、「借り換えを検討」19.5%と、合わせて41.5%がローンの見直しを検討していた。

●不動産投資への満足度は高く、84.8%が「不動産投資を行って良かったと思う」と回答

●投資用物件の売却理由は「不動産価格が上昇したから」の回答が増加

●マイナス金利導入で、不動産投資に対する「投資意欲が上がった」28.4%

■詳しくはこちら→PDF「不動産投資に関する意識調査」

2017.6.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

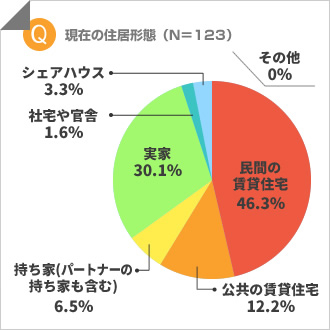

LGBTの居住事情を街頭調査、半数弱が賃貸に居住、「借りにくい」28%

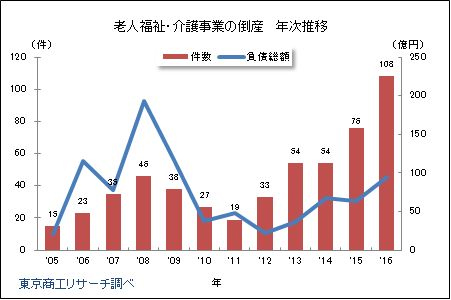

■低水準ながら2割増加、小規模倒産が7割

日本では13人に1人いるとされる性的少数者(LGBT)。その居住事情を街頭で調査したところ、半数弱が賃貸住宅に住んでいました。LGBTを理由に入居を断らない“LGBTフレンドリー不動産”の認定度は4割近くありましたが、実際に住んでいるケースはほとんどなかったということです。

■LGBTフレンドリー不動産の認知度は4割

この調査は、不動産比較査定サイト「スマイスター」を運営するシースタイルが5月、東京・渋谷のイベント会場近くにいた男女150人に実施しました。

それによれば、現在の住居は民間賃貸住宅が46.3%を占め、ほか実家30.1%、公的賃貸住宅12.2%、持家6.5%、シェアハウス3.3%など。LGBTフレンドリー不動産については「知っている」が39.3%。ただ、「住んでいる(住んでいた)」はたった0.8%でした。

■同性パートナーシップ制、9割弱が「申請したい」

「同性パートナーシップを認めている自治体」(渋谷区、世田谷区、宝塚市、伊賀市、那覇市、札幌市)に居住しているか聞いたところ、「はい」が8.5%で、「いいえが」91.5%。同性パートナーシップ制度の認定と居住地域との関連性は見られなかったものの、「パートナーシップの申請」については「申請済み」はなかったものの、「申請したくない」の13.8%に対し、「申請したい」31.0%、「パートナーがいたら申請したい」55.2%で、86.2%もの人が申請したいと考えていました。

ただ、現状の同性パートナーシップ制度は、自治体によって条件や内容が異なり、また法律上の効力もないので、実際の申請にはつながっていないようです。

■ひっそり同棲、バレて退去の事例も

「パートナーと暮らすことによる問題」で、最も多かったのは、相続税の軽減や遺族年金の受け取りなどが認められていないなどといった「将来の不安」(38.1%)。ほか、「近所や周囲からの差別や無理解」(29.7%)、そして「賃貸住宅が借りにくい」と「医療や福祉で家族同等の扱いを受けられない」とともに28.0%ありました。

賃貸住宅では、2人入居可物件にひっそり同棲しているケースや、同棲がバレて退去させられたという人もいたということです。

こうした調査結果を見ると、LGBTの話題が日常化するのにつれ、賃貸住宅経営でも対応が求められつつあるように思えます。

●地域別倒産件数の推移

所有者不明の空き地、公的利用を拡大、政府、「骨太の方針」に盛り込む

政府は、6月9日にまとめた「骨太の方針2017」に、相続登記がされないまま所有者が分からない土地を、道路や公園の整備、再開発事業などといった公的な目的なら、所有権をそのままにして利用できる制度を盛り込みました。来年の通常国会に法案を提出したい考え。

■地方自治体が土地の“利用権”を設定

2017年4月18日に発足した自由民主党「所有者不明土地等に関する特命委員会」は、4月27日の会合で、相続登記が土地所有者の任意で行われている現行制度の問題点や、現地聞き取り調査を含めた所有者探索の進め方などについて、国土交通省や法務省、総務省、農林水産省などの関係省庁から聞き取りを実施。

そのうえで、公的な目的なら、所有権をそのままにして、地方自治体が土地の“利用権”を設定できる仕組みづくりに向け、具体的な検討を進めていく方針を確認しました。資産価値がないとして放置されている土地や空き家が増え、防災、美観などから社会問題化しているうえ、都市計画などの障害になっているケースも出てきているためです。

■世帯所有の空き地、約7割が相続・贈与で発生

国土交通省が5月26日に公表した「平成29年土地白書」によれば、土地の資産性に関する国民の意識は低下傾向にあり、「預貯金や株式などに比べて有利」との見方は、平成5年度の61.8%から平成28年度には31.1%へと半減。世帯所有の空き地、利活用が有望でない空き家の敷地が顕著に増加しています。

また、世帯所有の空き地のうち、約7割が相続・贈与で取得。空き地所有者のうち、約7割に処分や利用の意向がある(賃借化18%)一方、約3割は空き地のままを希望。さらに、空き地等の放置や、相続登記の未了等により所有者の所在の把握が難しい土地となり、公共事業や復旧・復興の障害となっているとしています。

■今後5年間の空き地の利用意向

■登記簿上で所在が確認できた所有者の割合

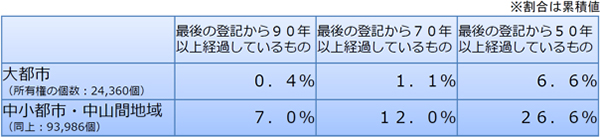

相続登記未了土地、50年以上経過が大都市6.6%、中小都市・中山間26.6%

法務省は6月6日、不動産登記簿における相続登記未了土地の調査結果を公表しました。それによれば、最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているケースが大都市地域では6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%になっていました。

■法務省、全国10カ所・約10万筆を調査

この調査は、土地の所有者が死亡した後も、相続による所有権の移転登記等(相続登記)が長期間にわたって行われず、この結果所有者所在の把握が難しくなり、公共事業にともなう用地取得等などにも支障を来たすなど、いわゆる「所有者不明土地問題」が表面化していることから行われました。

調査にあたっては、大都市、中小都市、中山間地域などの地域バランスも考慮しつつ、全国10カ所、約10万筆について、相続登記が未了となっているおそれのある土地をチェックしました。

■大都市では田・畑、中小都市・中山間地域では山林目立つ

その結果、調査対象とした自然人名義に係る所有権の個数11万8,346件に対し、大都市(所有権2万4,360件)では最後の登記から90年以上経過:0.4%、70年以上経過:1.1%(累積値、以下同じ)、50年以上経過:6.6%。また、中小都市・中山間地域(9万3,986件)はさらに多く、それぞれ7.0%、12.0%、26.6%となっていました。

地目別に見ると、大都市では田・畑(50年以上経過:14.8%)が多く、中小都市・中山間地域では山林(同:32.3%)が目立っていました。

■調査対象とした自然人名義に係る所有権の戸数:118,346

(参考:国、地方公共団体、会社法人等を入れた場合:152,232)

■登記簿上で所在が確認できた所有者の割合

■詳しくはこちら→PDF「相続登記未了土地調査」

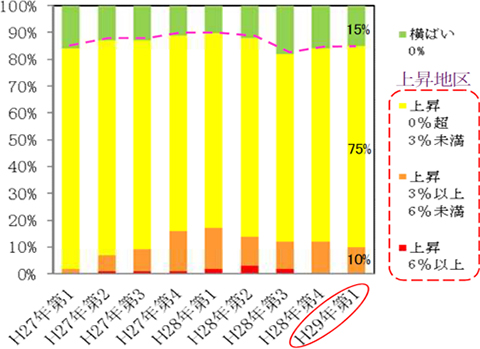

平成29年第1四半期の地価LOOK、主要都市は85%の地区で上昇基調

国土交通省が6月9日に公表した平成29年第1四半期(平成29年1月~29年4月)の地価LOOKレポートによれば、地価は全体として緩やかな上昇基調が継続しています。三大都市圏に加え、札幌、仙台、金沢、福岡といった地方都市でも比較的高い上昇が継続しています(上昇85地区、前期比1地区増)。

■上昇要因、訪日観光客による消費・宿泊需要増も

当期は、地方圏の1地区(商業地)が横ばいから上昇に転じる一方、東京圏の2地区(商業地)は上昇幅が縮小。また、横ばいの地区は15地区となり、前期より1地区減りました。

国交省では上昇の主な要因として、空室率の低下などオフィス市況が好調である、大規模な再開発事業が進んでいる、そして訪日観光客による消費・宿泊需要の増加を指摘。特にオフィス、店舗、ホテル等に対する投資が引き続き堅調に推移していることを挙げています。

●比較的高い上昇を示した地区(3~6%上昇した10地区)

宮の森、駅前通(以上札幌市)、中央1丁目(仙台市 、新宿三丁目(東京都)、金沢駅周辺(金沢市)、名駅駅前、太閤口(以上名古屋市)、心斎橋、なんば(以上大阪市)、博多駅周辺(福岡市)

●前期から変化した地区

○横ばいから上昇(0%→0~3%):岐阜駅北口(岐阜市)

○上昇幅が縮小(3~6%→0~3%):銀座中央、日本橋(以上東京都)

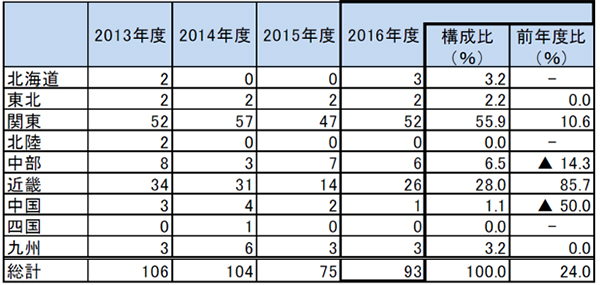

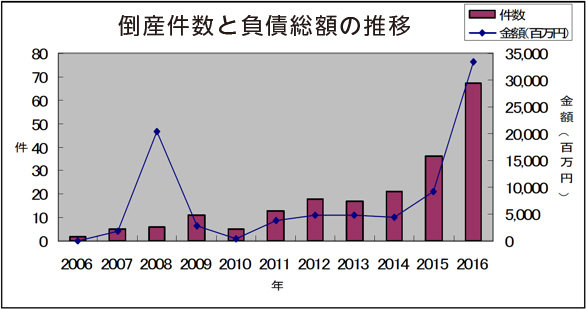

不動産代理・仲介業者の倒産(負債1,000万円以上、法的整理)

■低水準ながら2割増加、小規模倒産が7割

帝国データバンク(TDB)は6月8日、2016年度における「不動産代理・仲介業者の倒産動向調査」の結果を公表しました。それによれば、2016 年度の倒産件数は2割増え、特に小規模倒産が7割超えました。

■北海道の倒産件数は3件で、2013年度の2件以来

この調査は、2016年度中における不動産代理・仲介業者の負債1,000万円以上の倒産(法的整理のみ)について、件数・負債推移、地域別、倒産態様別、負債額別に集計・分析したもの。不動産代理・仲介業者に関して実施したのは今回が初めて。

調査結果の概要は次の通り。

- 2016年度の不動産代理・仲介業者の倒産は93件。前年度の75件を24.0%上回り、3年ぶりの増加となった。

- 負債総額は67億1,400万円となり、3年ぶりの増加。しかし、低水準が続いている。

- 地域別では、関東が52件でトップ。これに近畿(26件)が続いた。

- 都道府県別では、東京都が最多の29件で、これに大阪府(18件)、神奈川県(12件)が続き、都市圏が件数の上位を占めた。

- 倒産態様別では、破産が90件(96.8%)を占める一方で、民事再生法は1件のみ。

- 負債額別では、負債5,000万円未満の小規模倒産が68件を数え、全体の7割を超えた。

●地域別倒産件数の推移

■詳しくはこちら→PDF「不動産代理・仲介業者の倒産動向調査」

2017.6.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

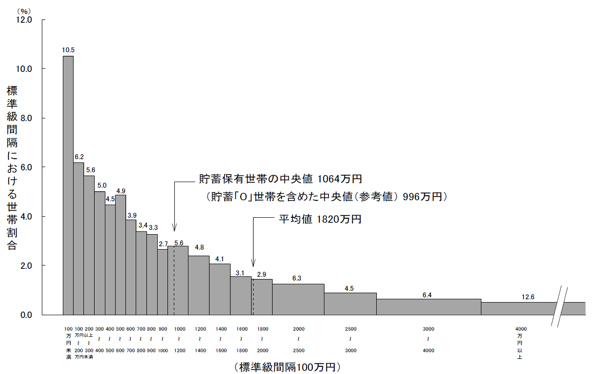

二人以上世帯の平均貯蓄1,820万円、負債507万円

■貯蓄は4年連続で増加、一方で負債も増える

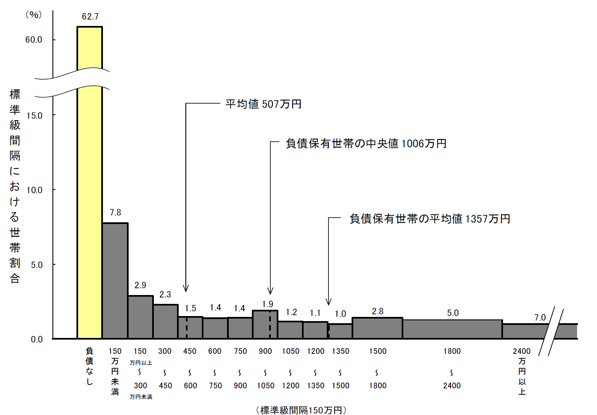

総務省は5月16日、家計調査報告(貯蓄・負債編)の2016年平均結果の速報を公表しました。それによれば、二人以上の世帯における1世帯当たりの貯蓄現在高(平均値)は1,820万円となり、前年に比べ15万円、0.8%増えました。4年連続の増加。一方、負債現在高(平均値)は507万円で、8万円、1.6%増えました。

■全体の約9割占める「住宅・土地」負債は平均452万円

これらのうち、勤労世帯の貯金現在高は1,299万円で、前年に比べ10万円、0.8%の減少。また、二人以上の世帯の貯蓄保有世帯の中央値は1,064万円となっています。

勤労者世帯の負債現在高は781万円で、26万円、3.4%の増加。また、二人以上の世帯の負債保有世帯の中央値は1,006万円となっています。

●平成29年度第1四半期見通し

- 二人以上の世帯の貯蓄現在高階級別の世帯分布は、平均値(1,820万円)を下回る世帯が約3分の2(67.7%)を占め、貯蓄現在高の低い階級に偏った分布となっている。

- 貯蓄の種類別貯蓄現在高の推移は、通貨性預貯金と生命保険などが増加している。うち通貨性預貯金は412万円で、前年に比べ18万円、4.6%の増加している。8年連続の増加。一方、定期性預貯金は727万円で、7万円、1.0%の減少となっている。2年連続の減少。

- 二人以上の世帯に占める負債保有世帯の割合は約4割(37.3%)となった。負債保有世帯では、平均値(1,357万円)を下回る世帯が約6割(57.5%)を占めている。

- 負債の種類別負債現在高は、負債現在高の約9割を占める住宅・土地のための負債は452万円で、前年に比べ6万円、1.3%の増加となった。

- 二人以上の世帯のうち高齢者世帯(世帯主が60歳以上の世帯)の1世帯当たり貯蓄現在高は2,385万円で、貯蓄現在高が2,500万円以上の世帯が33.4%を占める。

- 二人以上の世帯のうち高齢無職世帯(世帯主が60歳以上で無職の世帯)の1世帯当たり貯蓄現在高は2,363万円で、前年に比べ67万円、2.8%の減少となった。貯蓄の種類別にみると、有価証券は405万円で26万円、6.0%の減少、定期性預貯金は1,078万円で前年に比べ27万円、2.4%の減少などとなっている。

●貯蓄現在高階級別世帯分布(二人以上の世帯)

●負債現在高階級別世帯分布(二人以上の世帯)

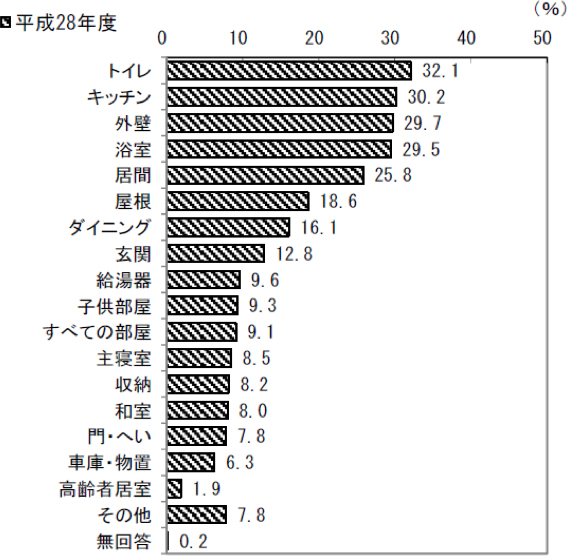

住宅リフォームは「築10~20年」が大きな目安

■施工者情報、「口コミ」「付き合い先」から入手

皆様は住まいやアパート・マンションのリフォームを、どう思い立ち、どのように実施されていますか。国土交通省が毎年度実施している「住宅市場動向調査」で、リフォーム住宅についても“定点観測”を続けているので、平成28年度報告書からポイントをピックアップしてみましょう。

■リフォームの種類と動機 「経年劣化」「設備不十分」

リフォームを実施した世帯の工事内容を見ると、「模様替えなど」が84.8%とプチ・リフォームが圧倒的に多く、次いで「改築」が10.6%。

リフォームすることにした動機は、「住宅が傷んだり汚れたりしていた」が45.1%で、次いで「家を長持ちさせるため」が31.4%、「台所・浴室・給湯器などの設備が不十分だった」が31.0%。やはり、「経年劣化」「不十分」といった理由が7割を占めていました。

■リフォームの内容 半数は住宅内の設備改善

リフォームの内容は、「住宅内の設備の改善・変更」(48.6%)や「住宅外の改善・変更」(38.8%)が多く、次いで「内装の模様替えなど」(38.6%)など。

それらの具体的内容は、住宅内設備の改善・変更では「台所・便所・浴室等の設備を改善」が88.9%で最多。次いで、「窓・扉など建具を取り替えた」(25.2%)。住宅の構造では、「断熱工事、結露防止工事等を行った」が64.1%で最も多く、次いで「基礎・構造の補強を行った」(51.3%)、「耐震改修工事を行った」(38.5%)などとなっています。

■リフォーム部位 トイレ・キッチン・外壁・浴室各3割

こうしたことから、リフォームを行った部位は「トイレ」が32.1%で最も多く、次いで「キッチン」が30.2%、「外壁」が29.7%、「浴室」が29.5%でした。工事期間はプチ・リフォームが多いので「1週間以内」が46.6%と多く、次いで「1カ月以内」が23.0%でした。

●リフォームの部位(複数回答)

■困ったこと・建築時期・リフォーム資金 半数は「困った」

リフォーム時に困ったことは「特にない」が54.0%。一方、「あった」世帯は、「見積もりが適切かどうかわからなかった」(20.4%)、「工期がオーバーした」(12.1%)、「費用が見積もりよりオーバーした」(11.9%)となっています。

リフォームした住宅の建築時期は、「平成7年~平成16 年」が39.0%で最も多く、平均築後年数は23.1年。躯体・設備の経年劣化と家族の世代交代から築10~20年が大きな目安になっているようです。

■詳しくはこちら→「平成28年度住宅市場動向調査報告書」

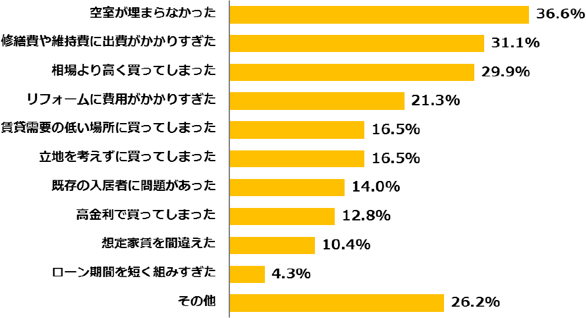

不動産投資、「しばらくは売り時」なのか!?

■4割「失敗経験あり」、「知識の習得」で回避

アパート・マンション、オフィスなどへの不動産投資で、「失敗したことがある」のは約4割。その理由は「空室の長期化」。次いで「修繕や維持などの出費がかかり過ぎ」。そして、売却する時は、6割が「物件管理とは別の不動産会社に依頼する」。こんなアンケート結果を、不動産投資と収益物件の情報サイトが紹介しています。

■情報サイトが投資意識をWEB調査

この情報サイトは、不動産投資に関する意識調査を継続的に実施している健美家(東京)。今年4月に、サイト会員456名から得たWEB調査の結果を、5月9日に公表しました。

それによれば、「投資用不動産は売り時か、買い時か」の質問には、「売り時」が54.8%となり、前年より4.3ポイント上昇しました。2014年調査と比べると、15.8ポイントもの増加。これに対し、「買い時」は6.2ポイント減って11.6%。2014年調査比では11.6ポイントの減少。大きな流れは、買い時に向かっていることがわかります。

その理由は、「価格が高騰している」(85.2%)と「投資家の増加で需要がある」(56.8%)、「低金利で融資がつきやすい」(48.4%)など。そして、売り時が続くのは「2017年まで」(27.6%)、「2018年まで」(24.0%)、「2019年まで」(17.6%)などと見ています。

■売却先、「高く・早い」ところに依頼

一方、収益物件の保有経験者(「保有している」<87.9%>)のうち、「売却物件あり」は37.3%。売却依頼は、「物件の管理会社以外の知っている不動産会社に依頼」(59.7%)が最も多く、次いで「物件の管理会社に依頼」(28.3%)、「インターネットで査定をして依頼」(25.2%)。依頼先選びのポイントは、「高く・早く」売却してくれることが多数を占め、管理会社に限らず、この目的を叶えてくれる相手に依頼をするケースが多くありました。

こうした不動産投資で、これまでに「失敗したことがある」は40.7%、「失敗したことがない」は59.3%でした。失敗した理由としては、「空室が埋まらなかった」(36.6%)が最も多く、続いて「修繕費や維持費に出費がかかり過ぎた」(31.1%)、「相場より高く買ってしまった」(29.9%)などが上位に。「新規の入居者の素行が悪かった」や「物件価格が下落した」などの回答も見られたということです。

■貸家建設は旺盛! 今後の投資情勢は慎重に見極め

では、どう失敗を避けるか。このアンケート調査では、「本を読んで知識を身につけた」(52.3%)、「不動産会社に細かく質問をした」(36.0%)などが目立ちました。

住宅の新設動向を見ると、貸家建設が旺盛。しかし、これを「実需をともなわないバブル状態にある」と分析。その背景に、アパートローンのあり方を問題視する見方も出されているので、今後の投資情勢については慎重に見極めつつ判断されるようお勧めします。

ひとり暮らし、防犯上の不安は施錠、火の元

■便利な宅配便、受け取れず半数超がストレスに

レオパレス21は5月18日、ひとり暮らしをしている社会人男女を対象に実施した「ひとり暮らしの不安・困りごとに関する意識・実態調査」の結果を公表しました。それによれば、防犯上の不安の第1位は「部屋の施錠」、第2位は「火の元」、また宅配物受け取りでは、約半数が受け取れないことにストレスを感じた経験があるという結果になりました。ほか、自撮りするときの困りごとも聞いています。

■“回りに迷惑をかける”こと、時間をかけても自宅に戻る

この調査はWEB上で実施し、対象数は入社5年目までの全国600名。

「防犯上の不安」については、「外出先で、留守中の自宅が不安になったことがあるか」と聞いたところ、約4割が「不安になったことがある」と回答。「不安になったこと」は、「家の施錠」(77.7%)、「窓の施錠」(35.5%)、「コンロの火の元の管理」(35.1%)が上位に挙がりました。また、「施錠が不安」と答えた人に「その後の対応」を聞いたところ、「帰宅して確認した」(49.5%)と、「特に何もしなかった」(48.4%)はほぼ同率になりました。

さらに、全員を対象に「不安になった場合、自宅から何分以内なら戻るか」と聞いたところ、「浴室・洗面所の水栓の開閉」が1位で平均12.9分。次いで、「コンロの火の元の管理」(平均12.5分)、「キッチンの水栓の開閉」(平均11.2分)となり、自宅以外に迷惑をかけかねない事柄に対しては、時間をかけてでも自宅に戻って確認したい意識があることがわかりました。

■宅配便の受け取り、コンビニ、宅配ボックス利用も

一方、「宅配便の受け取り」では、「ひとり暮らしを始めてから宅配便を受け取ったことがある」人は、全体の84.0%ありました。しかし、ネットショッピングなどに便利なことからか、「受け取れずにストレスを感じた」人も、53.0%全体の半数を超えました。

「宅配便を受け取った場所」は、「自宅」が97.6%で最多。一方で、「コンビニ」が22.6%、「居住している物件の宅配ボックス」が14.1%に上り、若手社会人は多彩な受け取り方法を活用していることがわかったとしています。

■詳しくはこちら→「ひとり暮らしの不安・困りごと意識・実態調査」

2017.5.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

住宅景況感調査、平成28年度第4四半期実績は戸数・金額ともマイナス

■低層賃貸住宅、平成29年度第1四半期見通しは高い成長も融資引き締め注視

住宅生産団体連合会は、年4回まとめている「経営者の住宅景況感調査」の平成29年4月度分を4月27日に公表しました。平成28年度第4四半期実績(平成29年1~3月)の景況判断指数は、前1月度予測(総受注戸数+19ポイント、総受注金額+29ポイント)に対し、総受注戸数は△21ポイント、総受注金額は△12ポイントとなりました。戸数では4四半期連続のマイナスとなり、金額でも平成28年度第1四半期以来のマイナス。一方、平成29年度第1四半期見通し(平成29年4~6月)は、総受注戸数が+11ポイント、総受注金額+12ポイントとなっています。

これらのうち、低層賃貸住宅の平成28年度第4四半期実績は、対前年同期比で、前1月度予測(受注戸数+4ポイント、受注金額+4ポイント)に対し受注戸数△21ポイント、受注金額△8ポイントで、2四半期連続のマイナス。平成29年度第1四半期見通しは、受注戸数+17ポイント、受注金額+17ポイントと、戸数に関しても高い成長を見込んでいます。

平成29年度第1四半期見通しについては、「アパートローン急増に対し、金融機関が融資引き締めに動くとの報道があり、今後の報道の動きに注目していく」とのコメントも見られました。

■低層賃貸住宅の概況コメント

●平成28年度第4四半期実績

- 新規顧客開拓に時間を要している。

- 相続税対策や低金利の影響の一服感があった。

- 棟数は微減、金額は微増。

- 相続税法改正前後の建設需要は一巡したものの、引き続き根強い需要がみられた。セミナー集客も引き続き好調を維持している。

- 好調なトレンドが続いている。特に都市部の3、4階建てが賃貸住宅全体の受注を牽引している。

- 広告、イベント集客効果などでプラスとなった。

*主に大手メーカーにおいては、コメントにもあるように、絶対数としての受注量、は引き続き 十分あったと回答する会社もあった。一方、貸家の着工戸数は、平成23年度からほぼ毎年増加傾向にあるが、直近は4カ月連続で減少(対前年同月比)している。

●平成29年度第1四半期見通し

- 「アパートバブル、空室リスクに警鐘を鳴らす動きが散見されるが、引き続き高い入居率を維持しており、経営者と入居者双方の高いニーズに応え、堅調に推移する。

- 空室率や家賃保証問題等で賃貸市場の逆風が吹いており、建築に慎重な動きも見られる。一方、税務対策から建築を検討する方も一定数いるため、当面は低位で堅調に推移する見通し。

- 周年イベント効果などでプラスを予想

- 大都市圏の需要増を見込む。

- 状況はよいが、経済情勢の変化がリスク。

- アパートローン急増に対し、金融機関が融資引き締めに動くとの報道があり、今後の報道の動きに注目していく。

- 顧客への接点を増やし、受注回復を見込む。

*回答12社のうち、大手メーカーにおいては、戸数プラスを見込む会社が4社あった。今後は、サブリースと家賃保証の信頼性、更には商品力等で受注量の差が広がる可能性もある。

■詳しくはこちら→PDF「住宅景況感調査201704」

購入者調査から見えてくる中古住宅選び・交渉事情

LIFULL(ライフル、旧ネクスト)は、国の後押しもあって流通化が進んでいる「中古住宅」の購入者を対象としたWEB調査を実施し、このほど公表しました。住まいの購入にあたって、新築か中古かの選択に悩むときの、参考情報を提供するのが狙いで、昨年12月に実施しました、サンプル数はいずれも420件。

調査1は「値引き交渉しやすくなる!?インスペクションって何」、調査2は「2人に1人が値引き交渉。その結果は?」、調査3は「価格以外にもあった!中古住宅のメリット・デメリット」として公表しました。

■インスペクション実施者、値引き交渉を有利に展開

これによると、最も注目されるのは、ホームインスペクション(住宅診断)の実施者はまだまだ少数派ですが、実施したのは築浅物件が多く、またホームインスペクションを実施することで「値引き交渉」を有利に行っていると見られること。

調査ではほか、中古住宅のメリット・デメリット、中古住宅の購入検討前に知らなかったこと、中古住宅を購入して後悔していることもピックアップ。そのうえで、中古住宅を選ぶときの8つのアドバイスを紹介しています。これらは多くは、賃貸物件探しでも参考にされそうです。

ホームインスペクションの依頼有無別に見た、売主や仲介会社への値引き交渉【単一回答】

■中古住宅を選ぶときの8つのアドバイス

- 住む前にリフォームやリノベーションするのがおすすめ

- 水周りは念入りにチェック

- 朝昼晩や天気の悪い日にもチェック

- 営業担当者ではなく、他人に相談するとよい

- マンションは管理組合の役員になることを認識しておく

- 経費分の費用を取っておこう

- 家族任せにしない

- 資産価値も考えた購入検討を

■詳しくはこちら→PDF「LIFULL調査ポイント」

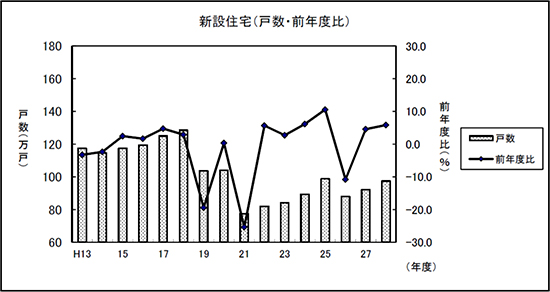

平成28年度新設住宅着工戸数、総数5.8%増、貸家11.4%増

国土交通省が4月28日に公表した平成28年度の新設住宅着工統計によれば、新設住宅着工戸数は97万4,137戸となり、前年度より5.8%増えました。2年連続の増加。内訳は、持家が29万1,783戸で前年度比2.6%増、貸家が42万7,275戸で11.4%増、分譲住宅が24万9,286戸で1.1%増。いずれも“2年連続”となりましたが、低金利政策、相続税対策を受け、貸家建設が旺盛でした。

分譲住宅のうち、マンションは11万2,354戸で5.1%減(昨年度の増加から再びの減少)、戸建ては13万4,700戸で6.7%増(2年連続の増加)。ほか、給与住宅は5,793戸で0.7%の減少。

2017.5.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

“おとり広告”など防止、ヤフー不動産も参加

(公社)首都圏不動産公正取引協議会は4月14日、不動産表示の公正競争規約に違反して「厳重警告・違約金課徴」を受けた不動産事業者の広告の掲載停止に、「ヤフー不動産」も4月から参加することを明らかにしました。“おとり広告”などの防止に協力する不動産ポータルサイトは、スタート時(今年1月)の5社から6社になります。

■参加は6ポータルサイトに

不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、協議会から「厳重警告・違約金課徴」措置を受けた不動産事業者の各サイトへの広告掲載は、原則として1か月間以上停止することになっています。

| 運営サイト名 | 会 社 名 | 所 在 地 |

|---|---|---|

| at home | アットホーム株式会社 | 東京都大田区 |

| SUUMO | 株式会社リクルート住まいカンパニー | 東京都中央区 |

| CHINTAI | 株式会社CHINTAI | 東京都港区 |

| マイナビ賃貸 | 株式会社マイナビ | 東京都千代田区 |

| LIFULL HOME'S | 株式会社LIFULL (旧社名:株式会社ネクスト) | 東京都千代田区 |

| 運営サイト名 | 会 社 名 | 所 在 地 |

|---|---|---|

| ヤフー不動産 | ヤフー株式会社 | 東京都千代田区 |

「賃貸住宅における省CO2促進モデル事業」公募

■給湯・空調設備などの高効率化に要する費用の一部を補助

国土交通省の「賃貸住宅における省CO2促進モデル事業」(平成29年度CO2排出抑制対策事業費等補助金)の公募が、(一社)低炭素社会創出促進協会で4月17日から始まっています。応募期間は5月31日までですが、モデル事業は平成30年度まで3年間継続されます。間接補助対象は賃貸住宅の建築・管理者で、補助率には1/2(上限額:60万円/戸)と1/3(上限額:30万円/戸)があります。

■国交省、賃貸住宅の“低炭素化”対策を支援

住宅新規着工件数の約4割を占める賃貸住宅は、賃料アップや入居者獲得につながらないため、省CO2型の住宅の供給と市場展開が遅れています。そこで、市場に省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給を促進するとともに、市場で低炭素価値が評価されよう普及啓発していくのが、この補助事業の狙い。

具体的には、一定の断熱性能を満たし、かつCO2排出量が住宅の省エネ基準よりも①20%以上(再エネ自家消費算入可)、または②10%以上(再エネ自家消費算入不可)少ない賃貸住宅を、新築または既築改修する際、追加的に必要となる給湯・空調・照明設備等の高効率化に要する費用の一部を補助します。

また、この補助事業を活用して新築・改修した賃貸住は、住宅の環境性能を表示したり、インターネットを活用した効果のPRなどを実施。並行してさらに、賃貸住宅を紹介・あっせん事業者と連携。「低炭素型」検索を可能にして、官民連携で市場全体の低炭素化を進めることになっています。

※画像をクリックで拡大

平成28年度「住宅市場動向調査報告書」 遅れる「高齢化対応」、困った経験の5割「金銭負担」

国土交通省は4月19日、平成28年度「住宅市場動向調査報告書」を公表しました。この調査では、住み替え・建て替え前後の住宅や、その住宅に居住する世帯の状況、住宅取得の資金調達状況などを把握しており、今回で16回目。

■分譲マンション取得、「中古マンションと比較」が4人に1人

同省では今回調査で特徴的な結果が見られた項目として、分譲マンション取得世帯が住宅取得にあたって比較検討した住宅は、①78.8%が同じ「分譲マンション」(27年度85.7%<前年度比6.9%減>)、次いで②31.8%が「中古マンション」と比較検討(24.7%<7.1%増>)しており、中古マンションと比較検討する世帯の割合が24年度から13.2%上昇したことを挙げています。

■賃貸住宅に関する調査結果複数回答)は次の通りとなっています。

●住宅の選択理由

民間賃貸住宅入居世帯の住宅選択理由は、「価格・家賃が適切だったから」が55.7%で最多。次いで、「住宅の立地環境が良かったから」が47.7%、「住宅の デザイン・広さ・設備等が良かったから」が34.0%で続く。

●設備等に関する選択理由

民間賃貸住宅入居世帯では「間取り・部屋数が適当だから」が71.6%で最多。次いで、「住宅の広さが十分だから」が58.5%で続く。

●物件に関する情報収集方法

民間賃貸住宅入居世帯の物件情報収集方法は、「不動産業者で」が46.4%、「インターネットで」が40.8%など。

●建築時期

民間賃貸住宅の建築時期は、「平成17年~平成26年」が21.5%、「平成27年以降」が20.4%。これらに「昭和60年~平成6年」が19.7%、「平成7年~平成16年」が19.3%で続く。平均築後年数は17.2年。

●高齢者対応設備

民間賃貸住宅では「手すり」が18.8%、「段差のない室内」が17.3%、「廊下などが車いすで通行可能」が8.0%、「浴室・トイレの暖房設備」15.4%、「全ての設備」が0.9%。他の住宅よりいずれも整備率が低いうえ、「全ての設備」は従前住宅を下回った。

●世帯主の年齢

民間賃貸住宅入居世帯の世帯主は、「30歳代」が30.2%でも多く、次いで「30歳未満」が29.7%。平均年齢は39.2歳。

●居住人数

民間賃貸住宅入居世帯の居住人数は、「1人」が33.2%、「2人」が28.9%、「3人」が19.1%。一世帯当たりの平均居住人数は2.3人。

●世帯年収

「400万円未満」が36.9%、次いで「400万~600万円」が26.7%で、全体の6割を占める。平均は491万円。

●月額家賃・共益費など

家賃平均は月額7万6,400円、共益費平均は月額4,520円、敷金・保証金ありは68.5%、その月数は「1ヵ月ちょうど」が52.0%、「2ヵ月ちょうど」が32.4%。礼金ありは46.9%で、その月数は「1ヵ月ちょうど」が72.1%。仲介手数料ありは58.8%で、更新手数料ありは39.5%。更新手数料の月数は「1ヵ月ちょうど」が79.5%でも多い。

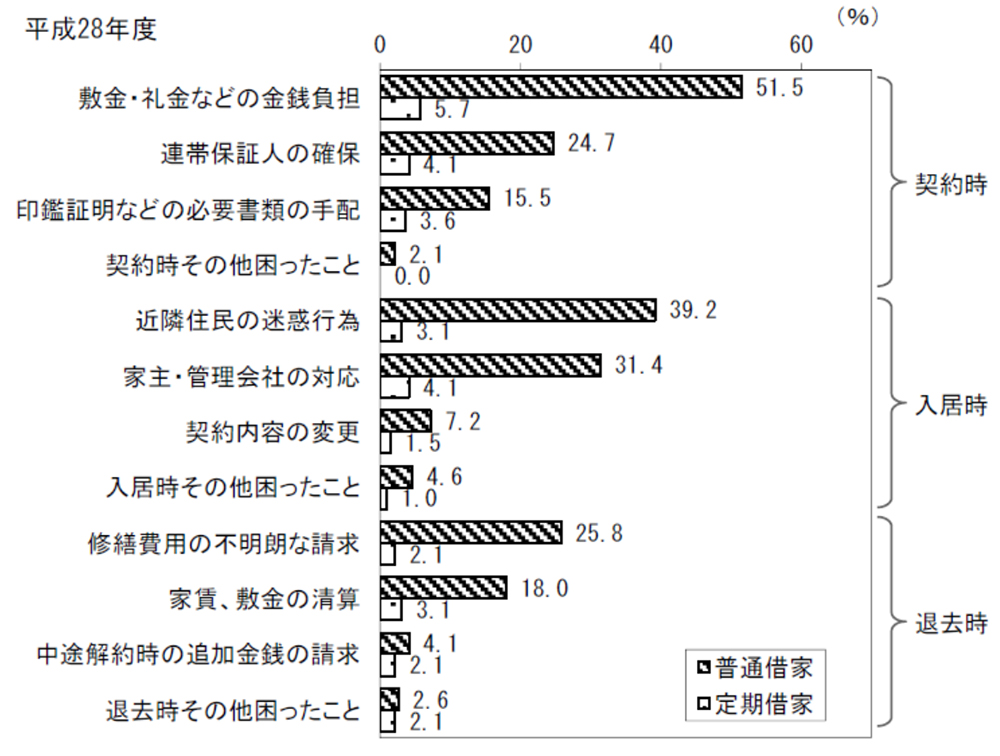

●賃貸住宅に関して困った経験

困った経験があるのは36.0%で、平成25年度(31.2%)以降わずかずつ増えている。「敷金・礼金などの金銭負担」が51.5%、「近隣住民の迷惑行為」が39.2%、「家主・管理会社の対応」が31.4%などと多い。

●賃貸住宅に関して困った経験(複数回答)

※画像をクリックで拡大

■詳しくはこちら→PDF「h28住宅市場動向調査報告書」

2017.4.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

平成29年度税制改正、タワーマンションは上階層は高く・低層階は低く

床面積が同じなら、階層の上下に関係なく同額であったタワーマンションに対する課税が、平成29年度税制改正で、平成29年4月1日以降の売買契約分の住戸から、販売価格・評価額に応じて上階層は高く、低層階は低くなるよう見直されました。タワーマンションに対する固定資産税の評価額は変わりません。

■“タワーマンション節税”に対し、固定資産税・不動産取得税見直し

タワーマンションについてはこれまで、実際の販売価格、評価額は高層階が低層階より高いのに、床面積が同じなら階層の上下に関係なく同じ税額であったため、いわゆる“タワーマンション節税”に利用され、不公平ではないかと問題視されてきました。改正はこうした見方を受けて、固定資産税・都市計画税、不動産取得税について行われました。

居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に対する改正内容

固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様)。

- 高さが60mを超える建築物(超高層建築物)のうち、複数階に住戸がある居住用超高層建築物は、住戸階層の差違による取引単価の変化傾向を反映するため、「階層別専有床面積補正率」により補正する。

- 補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とする。

- 居住用超高層建築物は、まず建築物全体に係る固定資産税額を床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分のうえ、居住用部分の税額を各区分所有者にあん分する場合のみ階層別専有床面積補正率を適用する。

- 上記(1)から(3)までに加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差違に応じた補正を行う。

- 上記(1)から(4)までにかかわらず、区分所有者全員による申出があった場合には、当該申し出た割合によりあん分することも可能とする。

■固定資産税額、50階なら1階より“約12.8%”高く

この改正は、平成30年度から新たに課税されることになる居住用超高層建築物が対象で、平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものは除かれます(つまり、平成29年4月1日以降分は含まれる)。

この補正率で試算すると、1階に対し1階上がるごとには約0.256%上がることになるので、例えば50階なら約12.8%高くなります。ただし、タワーマンション全体の固定資産税額は変わらないので、下層階の税額は低くなり、高層階は高くなることになります。

関東地区9都県と関係業界、応急借上げ住宅協定を締結

関東地区9都県と関係都県業界団体は3月27日、首都直下地震などの大規模広域災害の発生時における被災者の居住安定を確保するため、民間賃貸住宅の被災者への提供(応急借上げ住宅)に関する協定を締結しました。

■首都直下地震など大規模広域災害の発生時に広域対応

協定名は、「関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」で、9都県は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県。また、業界団体は関係都県宅地建物取引業協会(9団体)、全日本不動産協会関係都県本部(9団体)、全国賃貸住宅経営者協会連合会、東京共同住宅協会です。

協定には次の3骨子が盛り込まれています。

- 関係団体への民間賃貸住宅の円滑な提供要請

都県は、大規模広域災害が発生した場合、自都県に所在する関係団体に対し、被災者への民間賃貸住宅の円滑な提供に向けた協力を要請するとともに、他の都県に対し、被災者への民間賃貸住宅の提供を要請する。 - 要請を受けた都県の自都県団体への協力要請

要請を受けた都県は、自都県に所在する関係団体に対し、被災者への民間賃貸住宅の円滑な提供に向けた協力を要請する。 - 関係団体の都県要請への協力

関係団体は、都県からの要請があった場合、民間賃貸住宅の円滑な提供に向けて、可能な限り協力する。

国交省、「空き家所有者情報の外部提供ガイドライン」(試案)を策定

国土交通省は3月29日、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通・利活用の促進に向けて、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」(試案)を策定し公表しました。

■民間団体に提供するときは、市町村・民間団体間で協定を締結

空き家の中には、相続登記がされておらず、所有者情報の把握が難しいケースがありましたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2014年11月)で、市町村の税務部局が持つ課税情報を、市町村内部で利用することが可能となっています。しかし、そのままでは、個人情報保護条例等に抵触するのではないか等の懸念から、空き家所有者情報の民間事業者等への提供は進んでいませんでした。

国交省ではこのため、市町村の空き家部局が持つ空き家所有者情報を外部に提供するときの運用方法と留意点をまとめたガイドライン(試案)を策定しました。この中では、先進的な取組事例として、京都市、松戸市、太田市のケースをそのスキーム図や実際に使用している同意書の書式等とともに紹介もしています。

こうした空き家所有者情報を民間事業者団体に提供するときは、①市町村と民間事業者団体間で協定を締結して公開する、②秘密保持違反の場合の対応等によるトラブル防止、相談窓口設置による苦情対応等を取り決めておくよう求めています。

■運用の方法と留意点

●空き家所有者の同意

①同意取得の相手方

- 同意取得の相手方は、空き家の所有者

- 共有の場合は、共有者全員から同意を得ることが原則だが、共有者の一部から同意を得られた場合には当該者の氏名や連絡先を外部提供することは可能。

②同意取得の内容

- 情報の提供先、提供先における利用目的、提供される情報の内容を明示の上、同意を取得することが必要。

- 情報の提供先については、必ずしも個別の事業者名を記載する必要はなく、「○○協会△△支部及び所属事業者」などでの記載も可能。

- 空き家部局が他部局等から得た空き家所有者情報には、住所や氏名の情報はあっても、連絡先(メールアドレス)や空き家等の状況、空き家になった時期等の情報がない場合も多いため、こうした情報を所有者から取得し、当該情報を提供することも有益。

③同意取得の方法

- 後日のトラブル防止等の観点から、口頭ではなく、書面で行うことが望ましい。

●民間事業者等との連携方法

- 市町村が積極的に関与するとともに、苦情対応やトラブル防止に配慮しながら、地域の実情に応じた仕組みとしていくことが必要。

【市町村が登録した者(例:京都市の空き家相談員)に情報提供する場合】

- 実施要領等により、制度として定め、公開・個人情報取扱いや登録抹消に係る規定の明示や、登録等事業者への研修等によるトラブル防止、相談窓口設置による苦情対応

【民間事業者団体に情報を提供する場合】

- 市町村と民間事業者団体間で協定を締結し、公開

- 秘密保持違反の場合の対応等によるトラブル防止、相談窓口設置による苦情対応等について、取り決め

国立社会保障・人口問題研究所推計、人口の減少・高齢化の進行やや緩和

国立社会保障・人口問題研究所は4月10日、平成27年国勢調査の結果を受けた新たな「全国将来人口推計」(日本の将来推計人口)を公表しました。出生率の向上と平均寿命の伸長により、平成24年推計と比較すると、人口減少の速度や高齢化の進行度合いが緩和しているものの、総人口が1億人を下回る時期は2053年(前回2048年)と推計しています。

■総人口が1億人を下回るのは2053年(前回2048年)

推計結果のポイントは次の通り。

●30~40歳代の出生率実績上昇を受け、推計の前提となる合計特殊出生率は上昇

- 推計の前提となる合計特殊出生率は、近年の30~40歳代の出生率実績上昇等を受け、前回推計の1.35(平成72(2060)年)から1.44(平成77(2065)年)に上昇(中位仮定)。

- 平均寿命は、平成27(2015)年男性80.75年、女性86.98年から、平成77年(2065)年に男性84.95年、女性91.35年に伸長(中位仮定)。

●前回推計と比較して、人口減少の速度や高齢化の進行度合いは緩和

- 総人口は、平成27(2015)年国勢調査による1億2,709万人から平成77(2065)年には8,808万人と推計(出生中位・死亡中位推計、以下同様)。

- 老年人口割合(高齢化率)は、平成27(2015)年の26.6%から平成77(2065)年には38.4%へと上昇。

- この結果を前回推計(長期参考推計の2065年時点)と比較すると、総人口は8,135万人が8,808万人、総人口が1億人を下回る時期は2048年が2053年、老年人口割合(2065年)が40.4%から38.4%と、人口減少の速度や高齢化の進行度合いは緩和。

- 老年人口(高齢者数)のピークは2042年で前回と同じ(老年人口は3,878万人から3,935万人へと増加)。

●出生仮定を変えた場合の2065年の総人口、高齢化率

- 出生の仮定が、高位仮定(1.65)の場合の平成77(2065)年の総人口と老年人口割合(高齢化率)は、それぞれ9,490万人、35.6%、低位仮定(1.25)の場合は、8,213万人、41.2%と推計。また、出生率(平成77(2065)年)を1.80に設定した場合には、1億45万人、33.7%と推計。

不動産取引市場調査、2016年下期は外資系プレーヤー取得金額下げ止まり

日本不動産研究所は4月、2016年下期の不動産取引市場調査の結果を公表しました。それによれば、不動産取引市場の概況を①2015年下期は約1.8兆円と大幅に減少したが、その後は概ね横ばいの傾向が続いており、取引市場は成熟化・長期均衡化の様相を呈している、②REITへの物件集約が、昨今の不動産取引市場での“モノ不足感”を生み出す要因の一つになっている、③トランプ政権誕生以降、円安トレンドへの転換が見られ、実際に2016年下期の外資系プレーヤーの取得金額は下げ止まっている、などと分析しています。

■投資用不動産の取引状況を独自に集計・分析

この市場調査は、J-REIT、東京証券取引所、日経不動産マーケット情報などの公表事例をデータベース化(2001年上期~2016年下期、約2万1,800事例)し、主として都市圏を中心とした投資用不動産の取引状況を独自に集計・分析しています。

■公表内容は次の通り。

●不動産取引市場全般について

不動産取引市場の規模(取引金額が公表されている取引事例についての取引金額の合計)は、2007年上期に約 3兆円に達しピークを迎えた。リーマンショックが生じた2008年下期には約1兆円程度まで市場が縮小し、ピーク時の約1/3の規模となった。政権交代を経た2013年上期以降は2兆円超えと大幅に拡大し、2015年上期まで半期ベースで2.0~2.6兆円程度で堅調に推移した。2015年下期は約1.8兆円と大幅に減少したが、その後は概ね横ばいの傾向が続いており、取引市場は成熟化・長期均衡化の様相を呈している。

●取引主体について

不動産取引市場における2001年以降の売買主体別買越・売越状況を見ると、REITの買越が目立つ。特にリーマンショック以降は、唯一買い越しを続けるプレーヤーとしてその存在感が増している。ひとたび、REITが不動産を取得すると、売却を行うケースは限定されることから、REITへの物件集約が、昨今の不動産取引市場での「モノ不足感」を生み出す要因の一つになっていると考えられる。昨今では私募REITや一般事業法人の取得事例も増加してきており、プレーヤーの多様化が進行していることから、今後も需給逼迫構造が続いていくと考えられる。

●外資系プレーヤーの動向について

外資系プレーヤーの買越額は、2007年上期に約 7,000億円に達しピークを迎え、当時国内不動産取引市場を席巻した。一方で、政権交代を経た2013年上期以降を見ると、2014年下期~2015年上期では、外資系プレーヤーの取得金額が4,000億円~6,000億円に膨らんだものの、売却金額も増加しており、売り買いほぼトントンの状態であった。過去の例では、外資系プレーヤーの取得金額は為替動向と連動するような動きをみせている。足下ではトランプ政権誕生以降、円安トレンドへの転換が見られ、実際に2016年下期の外資系プレーヤーの取得金額は下げ止まっている。今後も円安トレンドが継続するならば、外資系プレーヤーの取得金額が増加する可能性が高い。

2017.4.1 賃貸経営ニュースダイジェスト

現在と同じ床材が理想、フローリング・コルク高く、クッションフロア低い

理想の床材はフローリングが6割弱、たたみが約8%。現在と同じ床材が理想と回答した人は、フローリングやコルクで高く、クッションフロアで低い。ネットリサーチ会社・マイボイスコムが「住まい(リビング)の床」についてWebアンケート調査を実施したところ、こんな傾向がわかったということです。

■不満で多いのは、傷がつきやすい・傷や汚れ目立つ・古びているなど

この調査は、「MyVoice」のアンケートモニターに対し、2017年1月初旬に実施されました。回答者1万1,094名の現在の住まいは持ち家・新築が58.6%、持ち家・中古が14.3%で、7割強持ち家居住。賃貸居住者は2割強ですが、20~30代は賃貸居住者が各3~4割。

- 現在の床材は、フローリングが74.5%、たたみが12.5%、カーペットが5.5%。これに対し、理想の床材はフローリングが57.0%、たたみが7.5%。「現在と同じ床材が理想」と回答した人は、フローリングやコルクで高く、クッションフロアで低い結果となった。

- 床材を選定するときに重視する点は、「吸音性・遮音性」「掃除・手入れのしやすさ」「耐久性」「傷・へこみがつきにくい」「色・デザイン」などが各3割あり、上位になった。

- 現在の住まいの床について、満足層は約45%で、不満層は2割弱。満足層は、床材がフローリングで5割、コルクで7割。不満点としては「傷がつきやすい」「傷が目立つ」「古びている」「冷たい」「汚れやシミが目立つ」などが上位になった。

- 床のリフォーム意向は3割弱、非リフォーム意向は3割強。リフォーム意向者は、持ち家・中古居住者や、床材がカーペットの人で高い傾向にあった。

首都圏の生活者の地震防災意識、熊本地震でどう変化したか

■「さらに対策が必要だ」が7~8割も、なかなか反映せず

首都圏の生活者の地震防災意識は、熊本地震(2016年4月)を見聞きしてどのように変化したのか、東京ガスの都市生活研究所は3月、調査レポートを公表しました。同社では東日本大震災のあと、こうした調査を継続的に実施していますが、今回調査では「さらに対策が必要だ」と考える割合が7~8割と高くなったものの、具体的な地震対策については「地震前に行っていた状態と地震後の意向の差は小さい」(2人以上世帯の男女)といった面が明らかになりました。

■調査結果の概要は次の通り

●熊本地震後、身のまわりの地震対策がさらに必要だと思った人は約7割。

- その理由は、「地震頻度が低い九州で大きな地震が起きた」「震度7クラスの地震が2度起きた」「長期の余震」など、熊本地震は「想定外」が目立った。

- 地震対策がさらに必要だとは思わなかった人の理由の1位は、「切迫感がないから」。

●単身世帯の男性は地震防災意識が比較的低い。一方、単身世帯の女性は地震への不安が全体的に高い。

- 単身世帯の男性は、今後地震が起こった場合に不安に思う割合が低い。

- 単身世帯の女性は、今後地震が起こった場合に「近隣に知人がいない」「誰を頼っていいのかわからない」ことへの不安が目立つ。

●2人以上世帯の男女は、単身世帯に比べて地震防災意識が高い。だが、備蓄以外の対策の実施率は3割以下にとどまっている。

- 2人以上世帯の男女は、単身者に比べて地震前に行っていた地震対策も多く、熊本地震の情報への関心が高かった。

- 地震後に「さらに対策が必要だ」と考える割合も7~8割と高いが、具体的な地震対策では、地震前に行っていた状態と地震後の意向の差は小さい。

大東建託、基幹商品(長屋タイプ)が「防犯優良賃貸」の認定取得

(公財)全国防犯協会連合会と(一財)ベターリビングは、基準に適合した防犯性の高い賃貸集合住宅を対象にした「防犯優良賃貸集合住宅認定事業」を2016年3月に設けましたが、大東建託は3月16日、同社の長屋タイプの基幹商品が認定を取得したと発表しました。同事業には個別認定とシリーズ認定があり、大東建託が取得したのは後者。2016年12月のミサワホーム(計3タイプ)に続いての取得となります。

■独自の防犯ブランド「DK SELECTセキュリティ」を展開

大東建託グループは、賃貸住宅の設計や施工、入居者の募集、賃貸住宅の管理・運営をトータルで実施。住宅の防犯対策面では特に、オーナーや入居者に満足してもらえるよう、防犯を意識した敷地の配置計画をはじめ、独自の防犯ブランド「DK SELECTセキュリティ」を展開しています。今回の認定はそうした一環として取得したもので、同社発表によれば次のような特徴があります。

●屋内設備(例)

- 不審者が侵入したとき、周囲へ異常を知らせる「非常警報機能付きTVインターホン」

- 外からの目線を気にせず洗濯物を干せる「浴室乾燥機・屋内物干し金物」

- 簡単にこじ開けられない「玄関扉」

- 防犯合わせガラスを採用し、破られにくい「窓」

●屋外設備(例)

- 敷地への出入り口を明確にし、不審者の侵入を防止

- 玄関までの動線をつくることで、不審者を発見しやすくする

- 駐輪場等を登って、不審者が住居に侵入することを防止

- 玄関までの動線を明るくし、防犯カメラで不審者が侵入しづらくする

- 建物裏手に行きづらい対策を施し、建物裏手に不審者が侵入することを防止

- 駐輪場は1台ずつ施錠可能にし、盗難を防止

●維持管理(例)

- 敷地内清掃と防犯カメラなど防犯設備のメンテナンスを定期的に行い、防犯性能を保持

- 地域の防犯情報を定期的に入居者に提供

- 町内会に加入し、周辺の住民と交流を図ることで、周辺住民の目も防犯につなげる

賃貸不動産経営管理士協議会、「経営管理士の国家資格化」をPR

(一社)賃貸不動産経営管理士協議会は3月中旬、経済3誌に、国土交通省土地・建設産業局長の谷脇暁と、協議会を構成する3協会代表者による座談会「賃貸住宅の未来対談」をPR広告として掲載しました。この中で、「多様化する賃貸ニーズと課題に対応する“未来のカギ”は管理業の適正化にある」として、賃貸不動産経営管理士を国家資格に高めるよう提唱しています。

■経済3誌で「賃貸住宅の未来対談」

経済3誌は「日経ビジネス」(3月13日発売号)、「週刊ダイヤモンド」(同18日発売号)、「週刊東洋経済」(同18日発売号)です。

座談会には谷脇氏と、(公財)日本賃貸住宅管理協会会長の末永照雄氏、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会会長の伊藤博氏、(公社)全日本不動産協会理事長の原嶋和利氏が出席。多様化する賃貸住宅のニーズと課題における「管理業の適正化のための『賃貸不動産経営管理士の役割』」をテーマに語り合っています。

この中で、課題解決に向けては、平成23年12月に賃貸住宅管理業者登録制度(登録:4,000業者、管理戸数:民間賃貸1,458万戸の約4割)が創設されたことと、平成28年8月の制度改正(賃貸不動産経営管理士または6年以上の実務経験者の設置)が大きな一歩になった、と評価。

そのうえで、3協会代表各氏は“賃貸不動産経営管理士を国家資格にしてほしい”と次のように発言しています。

- ●谷脇氏

- 「賃貸住宅の適切な管理はこれからますます重要になります。現在、約4万3,000人が賃貸不動産経営管理士の試験に合格されています。賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅管理業者登録制度にも位置付けられ、ますます重要な役割を果たすことが期待されています。さらに多くの方々が資格を取得され、賃貸住宅管理業務の適正化が一層図られることを期待します」

- ●末永氏

- 「その意味でも、今後はこの資格制度が国家資格化していくことが重要だと考えています」

- ●伊藤氏

- 「国家資格化については、私も同じ意見です。そのためにも、私たち賃貸不動産経営管理士協議会としては資格の試験業務だけでなくフォローアップ講習やコンサルティング能力の育成など、教育事業をさらに充実させていきたいと考えています」

- ●原嶋氏

- 「私も同様に、国家資格化を強く希望しています。それによってさらなる法令の順守が進み、消費者からの信用を高めていくことで、管理業のより公正な業務を後押ししていく。そのサイクルを加速することで、借主への安心安全な賃貸住宅の提供、そして貸主の経営の安定化を実現したいと考えています」

■詳しくはこちら→PDF「賃貸住宅の未来対談」

平成29年地価公示、道住宅地は26年連続下も下落幅縮小

■札幌市、住宅地2.0%上昇、商業地6.1%上昇とけん引

国土交通省は3月21日、平成29年1月1日の地価の公示結果を発表しました。それによれば、全用途平均地価は2年連続の上昇となりました。住宅地は昨年の下落から横ばいに転じ、商業地は2年連続と上昇基調を強め、工業地は昨年の横ばいから上昇に転じました。

■国交省、「低金利環境と住宅ローン減税が需要を下支え」

国交省はこうした変動の要因として、住宅地については「継続する低金利環境や住宅ローン減税などの施策による需要の下支え効果もあって、地価は総じて底堅く推移した」と指摘。また、商業地については「外国人観光客の増加による店舗・ホテル需要の高まり、再開発事業の進展による繁華性の向上、主要都市でのオフィス空室率の低下による収益性の向上などにより、不動産需要は旺盛で、地価は総じて堅調に推移した」と見ています。

三大都市圏では、住宅地は大阪圏が昨年の上昇から横ばいとなった以外は、ほぼ前年並みの小幅な上昇が持続。商業地は名古屋圏を除いて上昇基調を強め、工業地は総じて上昇基調を継続しています。地方圏は、地方四市では全ての用途で三大都市圏を上回る上昇を示し、その他地域では全ての用途で下落幅が縮小しています。

■全国概況(住宅地)

- 全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支え効果もあって、住宅地の地価は総じて底堅く推移しており、上昇の継続又は下落幅の縮小が見られる。

- 東京圏:平均変動率は4年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向としては、前半(H28.1~H28.6)、後半(H28.7~H28.12)ともに0.5%の上昇となった。

- 大阪圏:平均変動率は昨年の小幅な上昇から横ばいとなった。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が0.1%の上昇、後半が0.2%の上昇となった。

- 名古屋圏:平均変動率は4年連続して小幅な上昇となった。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が0.5%の上昇、後半が0.6%の上昇となった。

- 地方圏:平均変動率は下落を続けているが、下落幅は縮小傾向を継続している。半年ごとの地価動向としては、前半が0.4%の上昇、後半が0.3%の上昇となった。

- 地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、平均変動率は4年連続の上昇となり、上昇幅も昨年より拡大した。なお、半年ごとの地価動向としては、前半が2.2 %の上昇、後半が1.7%の上昇となった。

1年間の地価動向

■詳しくはこちら→PDF「平成29年地価動向概況」

自分たちの防災マニュアルがスムーズにつくれる

■マンション向け「防災パスポート」を開発・無償提供

マンション向けにインターネットサービスをはじめとした生活支援事業を展開しているつなぐコミュニケーションズ(東京)は2017年3月10日、マンションの防災マニュアルをスムーズにつくれる「防災パスポート」を開発し、ネット上で無償提供しています。

■カードを選択することで、独自の防災マニュアル完成

防災マニュアルの作成にあたっては、マンションの場合、「検討すべきことが多すぎて手を付けられない」「時間がかかりすぎる」といった悩みが生じがちでした。同社が開発した「防災パスポート」は、大地震に遭遇したとき、マンション内で命を守り被災生活を送るために必要な基本ルールが記載されています。

基本ルールが項目ごとにカードに記載されているので、それぞれのマンションの特性などを考慮しながらカードを選択することで、自分たちのマンション独自の防災パスポート(基本防災マニュアル)をスムーズにつくれることが特徴。

たとえば、マンション内の安否確認方法には2パターンありますが、いずれをルールにするかは、そのマンションごとに決めることができます。

また、安否表示カード、連絡依頼カード、安否確認カードなど、そのまま使える書式も用意されています。

■全体構成と概要

全体構成と概要は次の通りです。

-

○マニュアル利用ルール・災害対策本部のつくり方

- 組織体制<20~70戸の場合>

- 組織体制<71~150戸の場合>

- 組織体制<150戸~の場合>

●いのち

-

○安否確認の考え方

- 安否確認方法<小・中規模マンション向き>

- 安否確認方法<大規模マンション向き>

○救助活動

●情報

○情報伝達ルール、情報収集方法、周辺施設情報

-

●くらし

- 排水ルール:①震度6弱以上の地震が発生した時点で排水制限開始、②漏水被害を発見した場合に排水制限開始 ○ゴミ出しルールの考え方

- ゴミ出しルール:①各家庭でゴミ保管、②敷地内に臨時のゴミ保管スペースを確保

○排水制限ルールの考え方

●建物

○建物被害確認チェック

■「防災パスポート」の無料ダウンロード→「防災パスポート」全ページ(PDF:642KB)

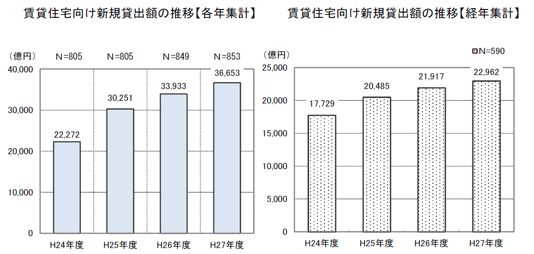

民間住宅ローン実態、賃貸住宅向けは新規貸出2,720億円増

■貸出残高は27兆2,498 億円で、2,099億円の増加

国土交通省(住宅局)は平成29年3月10日、平成28年度「民間住宅ローンの実態に関する調査」の結果報告書を明らかにしました。

それによれば、平成27年度の賃貸住宅向けの新規貸出額は3兆6,653億円となり、平成26年度より8.0%、2,720億円増えました。経年集計(全年度とも回答があった機関分集計)では2兆2,962億円で4.8%、1054億円の増加。貸出残高は27兆2,498億円となり、平成26年度末より2,099億円増えました。経年集計では6.4%減の18兆1,879億円。

■新規貸出額、地銀・信金・都銀等3業態のほか、モーゲージバンク671億円

業態別に見ると、新規貸出額は地銀が1兆5,762億円、信金が8,025億円、都銀・信託銀行等が5,586億円などと続いており、モーゲージバンク等は671億円ありました。

貸出残額は、地銀が8兆5,434億円、都銀・信託銀行等が7兆3,374億円、信金が4兆8,448億円、次いで農協が4兆1,439億円となっています。

■詳細はこちら→「民間住宅ローンの実態に関する調査」

2017.3.15 賃貸経営ニュースダイジェスト

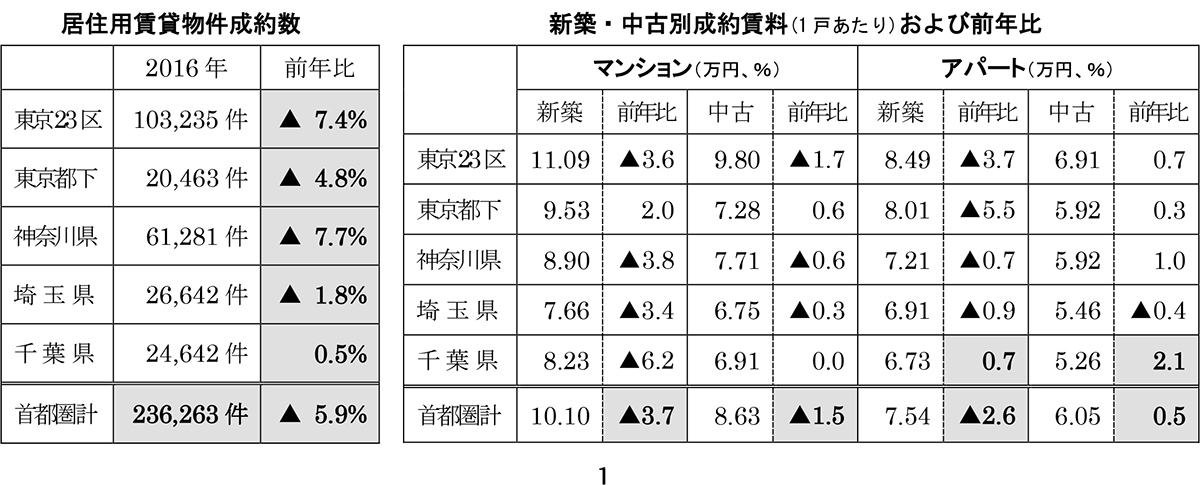

アットホームの2016年成約状況、5.9%減と再び減少に

アットホームは2月20日、首都圏の2016年(1年間)の居住用賃貸物件の成約数・成約賃料を公表しました。それによれば、成約数は前年比5.9%減と再び減少に転じました。減少率が特に大きいのは、東京23区と神奈川県でした。

■減少幅が大きいのは東京23区と神奈川

同社によれば、ポイントは次の通りです。

●郊外エリアが堅調。千葉県はマンション・アパートともに増加。

2016年1年間の首都圏の居住用賃貸物件の成約数は23万6,263件で、前年比5.9%減少し、再びマイナスとなりました。特に東京23区と神奈川県の減少幅が大きく、賃料の高いエリアにおけるユーザーニーズの低下がうかがえます。

一方、千葉県ではマンション・アパートともに増加し、0.5%増。また、埼玉県ではマンションが増加した結果、減少率は同1.8%にとどまり、郊外エリアが堅調でした。

●1戸あたり賃料は、マンションが4年ぶりの下落、アパートは4年連続上昇。

1戸あたり平均成約賃料は、マンションが4年ぶりに下落、アパートは4年連続の上昇となりました。これを新築・中古別に見ると、マンションは新築が4年ぶりに下落、中古は再び下落。アパートは新築が3年連続下落した一方、中古は2年連続で上昇しました。なお、成約が堅調だった千葉県では、アパートが新築・中古ともに上昇しています。

●貸戸建の成約数、前年から一転し二ケタの減少

- 面積帯別、新築・中古別成約数

シングル向き新築アパートの成約増が顕著。カップル・ファミリー向き新築は、分譲との競合もあり減少目立つ。 - 成約物件における礼金・敷金の月数別割合および前年比(0、1、2カ月以外は省略)

「礼金0」、「敷金0」の増加続く。千葉県のアパートでは、「礼金0」が7割に迫る。 - 貸戸建ての成約数・前年比および平均賃料・前年比

貸戸建ての成約、前年と一転、二ケタの減少に。平均賃料は23区、神奈川県、千葉県が上昇に転じる。

■詳しくはこちら→PDF「アットホーム2016成約状況」

住みたい街ランキング2017関東版、1位に吉祥寺返り咲き

リクルート住まいカンパニーは3月7日、「住みたい街ランキング2017関東版」を公表しました。それによれば、吉祥寺が1位に返り咲き、品川が過去最高位の5位、渋谷が同10位になりました。神奈川県民では3年ぶりに横浜が1位となり、品川が大きく順位アップ。埼玉県民では大宮、浦和が得点を大きく伸ばし、千葉県民では千葉、柏、新浦安、本八幡、流山おおたかの森、北千住が順位を上げました。

■神奈川では3年ぶりに横浜1位、埼玉県民では大宮、浦和伸びる

同社によれば、調査結果の概要は次の通りとなりました。

●総合

- 最も住みたい街(駅)は「吉祥寺」。昨年1位「恵比寿」を上回り2年ぶりのトップ。

- 2020年の品川-田町間の新駅開業、車両基地の開発が話題の「品川」が過去最高の5位。

- 今春“渋谷キャスト”が開業するなど再開発が進む「渋谷」が初のトップ10に。

- 20位以内では「大宮」「北千住」「浦和」「立川」が過去最高位。(大宮は過去にタイあり)

- 21位以下で過去最高位から15位以上ランクを上げたのは「清澄白河」「駒込」「辻堂」。

- 東京以外では「新浦安」「流山おおたかの森」「本八幡」「所沢」「蒲田」「五反田」「水戸」。

●男女別

- 男女ともに「吉祥寺」がトップ。男女ともに前年よりも得点を伸ばした。

- 男性2位の「東京」は3年連続の上昇。大手町、八重洲側ともに大型ビルの再開発が進み、オフィスだけでなく飲食・買い物店舗も増加している。

- 男性は「品川」「渋谷」「新宿」などターミナル駅が人気。

- 女性は「中目黒」「自由が丘」「鎌倉」「二子玉川」など雰囲気の良い街並みを有し、話題の飲食・ショップが多い街が上位に。

●ライフステージ別

- シングル・DINKSともに1位は「恵比寿」。ただし、ファミリーで4位、総合では2位。

- シングルでは「池袋」が3位。「新宿」「渋谷」「大宮」「北千住」などターミナル駅が高い。

「総合」より10位以上高い駅は「秋葉原」「高田馬場」「錦糸町」。 - DINKSでは「東京」と「二子玉川」がベスト10以内で順位が上昇。

- 「総合」より10位以上高い駅は「荻窪」「川崎」「相模大野」「清澄白河」。

- ファミリーでは「横浜」「品川」「大宮」「中目黒」が順位上昇。

- 「総合」より10位以上高い駅は「町田」「海老名」「新浦安」「つくば」「戸塚」「国立」。

●居住都県別

- 東京都民では昨年同様「吉祥寺」が1位。総合ランキングで20位の「立川」、同18位の「中野」がともにトップ10にランクイン。

- 神奈川県民では3年ぶりに「横浜」が1位。「品川」が大きく順位を上げた。

- 埼玉県民では「大宮」「浦和」が得点を大きく伸ばした。

- 千葉県民では「千葉」「柏」「新浦安」「本八幡」「流山おおたかの森」「北千住」が順位を上げた。

- 「総合」1位の「吉祥寺」は東京都のほか埼玉県で7位。

- 「総合」2位の「恵比寿」は東京都2位、神奈川県10位、埼玉県9位、千葉県6位、茨城県10位と1都4県すべてで10位以内に入っている。

■詳しくはこちら→PDF「住みたい街ランキング2017関東版」

民泊新法、宿泊上限180日、家主:届出制、管理業者・仲介業者:登録制

民泊サービスに一定のルールを定め、健全な普及拡大を目指す「住宅宿泊事業法」案、いわゆる“民泊新法”案が2017年3月10日に閣議決定されました。住宅宿泊(民泊)事業を、「住宅に年間提供日数が180日を超えない範囲で宿泊させる事業」と規定。住宅宿泊(民泊)事業を届出制、民泊の管理業を登録制、仲介業を登録制とする内容になっています。

■3月10日に閣議決定

住宅宿泊事業法案の概要は次の通りとなっています。

-

● 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設

- 住宅宿泊事業(※1)を営もうとする場合、都道府県知事(※2)への届出が必要

- 年間提供日数の上限は180日

- 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入

- 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け

- 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け

-

●住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設

- 住宅宿泊管理業(※3)を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要

- 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と、上記④の措置の代行を義務付け

-

●住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設

- 住宅宿泊仲介業(※4)を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要

- 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け

※1:住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業

※2:住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市または特別区においてはその長

※3:家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業

※4:宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業

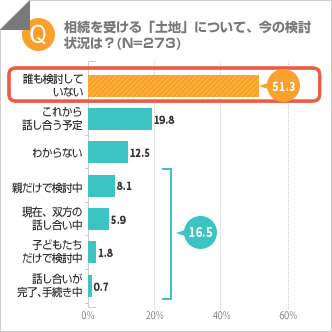

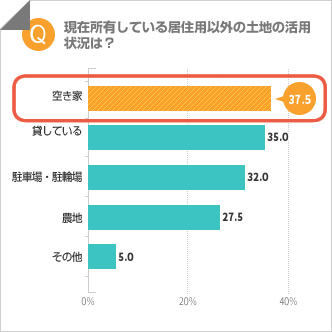

土地の相続はデリケート!? 土地相続の検討は約5割が未着手